国家治理现代化视域下助残社会组织韧性生成研究

作者: 陈蓉蓉 韩央迪

摘 要:韧性研究已成为新时代观察助残社会组织作用转型的重要视角。以S市15家助残社会组织实证研究为例,将其在新冠疫情期间何以生成韧性的实践进路置于国家治理现代化的历史进程考量,为构建我国助残社会组织韧性治理体系提供经验。研究发现,其韧性生成由“潜在基因-显性响应”组成,潜在韧性基因表现在关系、战略、文化、社会、专业、资源、结构等方面,显性响应过程经由“韧性触发-韧性反弹-韧性反超”三个阶段,从“资源整合”到“资源探寻”再到“使命实践”统筹发展与安全,并呈现适应性、变革性和成长性的助残社会组织韧性生成规律。为实现与国家治理现代化相适应的助残社会组织作用转型与高质量发展,以党的政治建设为统领,以能力建设为基本,以社会需求为导向,以构建多元主体共建共治共享的风险治理机制成为助残社会组织韧性建设的路径所在。

关键词:国家治理现代化;助残社会组织;韧性生成;资源依赖理论

中图分类号:F272.9 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-099-(13)

本文系国家社会科学基金一般项目“福利治理视野下社会工作服务的成效与建构研究”(18BSH145)的阶段性成果。

收稿日期:2024-05-19

作者简介:陈蓉蓉 女(1995— )复旦大学马克思主义学院博士研究生

韩央迪 女(1980— )复旦大学社会发展与公共政策学院 党委副书记 副教授 硕士生导师

一、问题提出

当今世界正经历百年未有之大变局,以易变性、不确定性、复杂性、模糊性为特征的风险社会来临,意味着我国发展进入战略机遇和风险挑战并存的关键时期。作为构成国家治理体系的韧性防线和推动现代化建设的重要治理力量,助残社会组织治理体系和治理能力建设也面临严峻考验。防范化解风险、统筹发展与安全是助残社会组织加强与现代化适应作用转型的使命所在。2023年中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》提出组建中央社会工作部[1],直指助残社会组织管理体制改革、规范化建设及其高质量发展。如何发挥助残社会组织韧性,有效应对社会新挑战、新需求,突显助残社会组织在提供高质量公共服务、加强和创新社会治理的作用,是风险社会有效提升助残社会组织现代化治理水平的重要问题。

本研究旨在关注助残社会组织的韧性生成问题。组织韧性已成为诸多学科关注的重要概念,指向组织应对外部风险的适应能力[2],助残社会组织的韧性研究契合国家治理体系和治理能力现代化的目标。然而,当前学界主要研究城市韧性[3]、乡村韧性治理[4]、社区应急治理[5]等方面,对助残社会组织风险管理中组织韧性的相关研究尚付阙如。本研究以S市15家助残社会组织为例,将其在新冠疫情期间的韧性生成实践置于更广阔的历史进程考量,深入探讨助残社会组织在疫情背景下面对突然发生的混乱局面何以生成组织韧性并实现组织的成长与优化,这为揭示助残社会组织在国家治理现代化进程中如何提质增效、推进社会组织高质量发展提供启示。

二、理论脉络与分析框架

(一)助残社会组织韧性的概念界定

韧性研究一直是学界研究重点,源于心理学和精神病学对心理韧性的研究[6],指的是个人在受到伤害过程中形成的自我校正和复原的能力[7],随后引入组织领域并在生态学研究中得到广泛应用,并逐步形成助残社会组织韧性研究的三个视角。

一是静态视角。静态视角下的组织韧性强调社会组织固有的特质、特征或品质属性[8],指的是社区或更广泛的社会组织应对及适应外部变化乃至干预的能力,涉及组织的文化价值观[9]、信息管理能力、危机后学习和流程改进、决策和沟通结构、规范和技术元素[10]等。

二是动态视角。组织韧性是一个情境化特征突出的概念[11],虽在不同逆境阶段展现出各异的能力和表现[12],但是具有明显的预防与准备、响应、恢复与学习三阶段取向[13]。在动态的资源获取与管理策略行动方面,社会组织的韧性生成过程有两种:第一,调整运营、重构流程。例如,通过精简高效的系统调整,如裁员、组建联盟、组织合并等方式提高社会组织的经济生存能力[14]。还有一些社会组织以不改变组织系统基本功能为原则,通过维持组织使命、提供连续性服务、保持财政可行性等方式来应对危机[15]。第二,扩大网络、增加合作。以法国艺术和文化类社会组织为例,组织韧性的生成路径之一是合作伙伴提供资源、资金、技术、专业知识等方面的特别支持[16]。综上所述,社会组织韧性既依赖于各组织内部整合资源与动员的能力,也依赖于不同主体间合作网络的形成与整体韧性的构建[17]。最后,在韧性形成的结果上有可能发展出反弹性和超越性两种导向。前者侧重组织对环境的适应能力,在最小业务目标级别维持核心功能、恢复组织先前的秩序[18],而后者则是组织从危机中变得更强大的能力和超水平状态[19]。

三是综合视角。将静态和动态视角结合起来,综合考虑组织内部的固有特质(如文化、价值观、管理能力等)以及组织在变化环境中适应和演进的能力。强调各个视角和维度在不同阶段的结合与协同。有学者提出社会组织韧性是使命韧性、经济韧性和关系韧性三个维度在韧性积累阶段和韧性强化阶段的兼顾与协同发展[20]。诸如经济韧性、制度韧性、关系韧性、文化韧性[21]等相关维度也被提出。

既有研究对社会组织韧性作为一种内在能力状态和外在适应动态过程的解释范畴具有明显的分阶段倾向。对已有文献予以统筹,助残社会组织韧性是一个复杂多维度的概念。本研究提出助残社会组织韧性的定义是,在面对各种不确定危机时助残社会组织内外部各种韧性因素的组合及其相互作用的形成、巩固与强化过程。其中各种韧性因素的组合是助残社会组织内含的韧性基因,共塑组织在稳定性、适应性和可持续性的能力属性;韧性形成与强化的动态过程是韧性生成的策略性响应,反映助残社会组织如何基于内部韧性基因维持组织使命、拓展组织资源、履行服务职责。这一概念为本研究理解助残社会组织在复杂性治理环境中韧性生成提供理解基础。

(二)基于资源依赖理论的分析框架

将资源依赖理论框架与助残社会组织韧性概念有机结合,在学理层面可以把抽象的韧性框架转化为具体的资源管理策略。《组织的外部控制:资源依赖性观点》这本书最早提出资源依赖理论,通过行为者互动链条解析助残社会组织韧性的内部生成过程。理论的核心观点是组织因资源匮乏而必须依赖外部资源,并受到外部资源提供者权力对资源分配的影响[22]。主要的资源提供者施加的规范[23]、融资限制[24]在私营组织和非营利部门治理中得到有效验证[25],主要资金来源和外部资源提供者的规范深刻影响了助残社会组织获取和利用外部资源的能动性。

在政治关联、互动关系、资源获取等方面,政府作为主要的资源提供者和规范者,政社关系为理解助残社会组织韧性生成背后的因果关系提供解释来源。从历史角度看,政府与社会组织的结构性位置经历了明显演变,从1988年至2001年的经济体制深化改革阶段,国家确立社会组织的双重管理体制[26],社会组织被置于政府直接控制之下[27]。2002年党的十六届六中全会提出“健全社会组织,增强服务社会功能”[28],政府从最初的管控防范逻辑转变为分类指导逻辑,此时政社关系是既控制又支持的“双轴”关系[29]。随着党的二十大报告提出健全共建共治共享的社会治理制度[30],强调提升社会组织的社会化和专业化水平以适应社会主义现代化建设需要,政府与社会组织的关系转向多元治理。在我国基层治理场域中理解和遵守主要资金来源、外部资源提供者的规范以及政府与助残社会组织的关系,是综合资源依赖理论框架探讨助残社会组织如何经由政社互动、获取资源推动社会组织韧性生成、应对风险的策略选择的重要视角。国外研究也表明,在面临相同外部冲击下,规模更大、资源更丰富、与国家或政府有合作关联的社会组织通常表现出更明显的组织韧性因素[31],通过利用其规模和资源优势[32]建立基于互惠关系下的合作模式[33]来应对挑战。显而易见,助残社会组织与政府、社会的关系直接影响助残社会组织资源获取和参与社会治理水平的广度和深度。有鉴于此,本研究以主要资金来源及政社关系互动的紧密程度建立分析框架,以此考察助残社会组织应对风险的韧性样态为何。

三、研究方法

助残社会组织因其非营利性的社会公共服务导向、互助性的服务性质及其服务人群是残障人士,更凸显韧性生成的复杂性。资金来源上,服务对象是政府兜底保障性福利资源与社会公益性服务资源的重点递送对象[34],相较于其他社会组织更依赖政府拨款。渠道创收上,由于无法通过提供高端服务收取费用,加剧助残社会组织在场地、资金、日常运营的脆弱性[35]。因而,研究助残社会组织的独特韧性生成过程,可以为深度剖析当前我国助残社会组织高质量发展的现实制约因素以及推进助残社会组织韧性体系建设,提供启示。

在研究设计上,为更直接研究助残社会组织韧性生成过程,本研究选取的助残社会组织需同时符合两个条件:一是运营范围包括残疾人服务项目的助残社会组织;二是在疫情期间需有一个项目稳定运作。一方面控制外部变量的影响,确保社会组织在初始条件的相似性,使研究更专注于韧性生成的内部机制。另一方面资源依赖理论关注的是助残社会组织如何通过与外部环境互动获取和管理关键资源,在困难环境中能有项目运作并保持基本运营和服务,说明助残社会组织面对外部压力具备潜在资源调配的韧性基因,但并不完全具备韧性,这类组织更符合资源依赖理论的研究范畴。

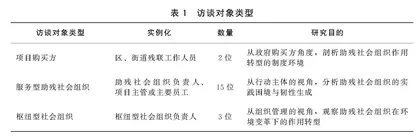

在研究方法上,通过目的性抽样和滚雪球抽样选择研究对象,最终选择了S市15家助残社会组织,共收集20份原始资料,转录25万余字的文字稿。并运用主题分析法,借助NVivo11.0软件进行资料分析。S市作为超大型城市和全国社会组织领域改革开放的排头兵,助残社会组织在规模质量、规范管理、品牌创新上具有代表性,在疫情期间展现出复杂多样的应对能力和韧性生成实践,可以为中国式现代化进程中助残社会组织作用转型提供充分的案例支持。所调研的15家助残社会组织分别覆盖S市不同区域位置、组织结构和运作模式。采用主题分析的资料分析方法在第15家助残社会组织时已达到编码饱和,基本能对助残社会组织在疫情期间韧性生成的过程和机制进行理解和解释。为加强研究可信度,本研究采用三角验证方法(如表1所示),通过多种数据来源交叉验证数据的可信性。考虑到机构与被访人的隐私信息对其进行匿名化处理,并依据被访人员性质+访谈年月+顺序进行编号①,G代表购买方,S代表枢纽型社会组织,F代表服务型助残社会组织。服务型助残社会组织的访谈对象职业身份覆盖了机构总干事、项目主管到项目社工、助残员等,平均年龄42岁,进入助残行业的平均年限是12年。

为对不同助残社会组织韧性形成过程的相通之处和差异表现作出系统解释,揭示助残社会组织多元的资源获取路径,本研究突出资源依赖理论的分析逻辑,以政府与社会组织互动紧密程度、主要资金来源作为划分维度,以疫情期间为特定背景和特定阶段,将15家助残社会组织集成到统一分类框架中,分类为官方型、扎根型、造血型、精英型助残社会组织(如表2所示),确保每家助残社会组织归类时的唯一性和准确性。虽然不同阶段助残社会组织可能面临不同的挑战和机遇,但基于政府与社会组织互动紧密程度和主要资金来源分类维度的基本属性相对稳定,组织运作模式和资源获取路径往往是持续性的。因此,本研究提出的分类框架强调在长期运作和基本属性层面的分类而非短期策略变化,通过结合稳定的分类基础和动态的情境分析,有助于综合揭示助残社会组织多元资源获取路径和韧性生成策略。

四、助残社会组织的实践困境

相较其他时期,新冠疫情的暴发属于非常规、集中暴露复杂性社会问题的特定时空场域,助残社会组织面临更强烈的现实张力——即在有限的资金来源下如何生成组织韧性。这一过程需要厘清助残社会组织在疫情期间面对政策影响、市场失灵等不确定性扰动因素的实践困境表现及其制度根源。