公共管理“注意力分配”研究应该注意什么

作者: 苏寻 马卫红

摘 要:注意力分配是近年国内公共管理研究的热点之一,且相关研究呈现明显的研究偏好。从比较视角检视此种倾向可以丰富和扩展该领域的研究多样性。通过比较分析发现,国内外相关研究在思维方式、关注焦点、方法运用、变量操作等方面存在差异。总体而言,国外注意力分配相关文献呈现出多样性特征,主要把注意力分配作为结果变量来看;国内研究则集中于政府官员的注意力分配,分析注意力分配对其行动的影响,但对注意力分配变量性质的认知却不统一。对于该领域今后的研究,建议着重注意以下议题:注意力的适应性功能、行为主体的“幻想”对注意力分配的牵引作用、行为学习与模仿效应对注意力分配解释力的消解,以及注意力损耗等现象。

关键词:注意力分配;思维方式;研究方法;变量关系;公共管理

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)05-085-(14)

本文系国家社科基金重大项目“新时代县域社会治理能力建设研究”(18ZDA108)的阶段性成果。

收稿日期:2023-12-30

作者简介:苏 寻 男(1989— )深圳大学管理学院博士后

马卫红 女(1977— )深圳大学管理学院教授 通讯作者

近年来,“注意力分配”概念常被学者们用于对中央与地方政府如何制定政策、领导人或官员对公共议题关注程度的变化、公务员的日常工作安排等现象的描述或解释,还被用来分析基层行政人员如何执行政策等。稍加溯源可发现,“注意力分配”是个舶来概念。国内学者做“注意力分配”研究时,经常引用国外心理学、经济学、管理学等学科关于“注意力”的研究文献。相关研究文献普遍认为,“注意力分配”研究的关键起源人物主要是管理学者西蒙(Herbert Simon)和奥卡西奥(William Ocasio)、公共管理学者琼斯(Bryan D. Jones)和鲍姆加特纳(Frank R. Baumgartner)。在公共管理学中,“注意力分配”的主要内涵指向处于复杂环境中的公共管理主体关注特定的公共问题,以便将有限的精力和资源投入解决该问题的活动中。

从相关文献的发表来看,国内外“注意力分配”研究在最近几年都有显著增长。原因可能在于公共管理者的注意力分配在很大程度上决定了政策实践的方向,这关乎重要的社会问题有没有得到恰当的解决,因而反映到理论层面对公共管理者在有限理性的约束下如何决策问题的学术关注。比较国内外文献可以发现,尽管它们引用几乎相同的经典文献,却有着明显不同的研究偏好。国内研究热衷于用“注意力分配”来描述或解释政府行为,而琼斯之后的国外文献多在议程设置的框架下开展多样化的“注意力分配”研究。国内外“注意力分配”研究为何呈现出差异化图景?在研究内容、研究方法等方面具体存在哪些异同?通过比较分析,对未来的注意力分配研究可以获得哪些建设性思考?为了回答这些问题,本文首先追溯了注意力分配研究的起源;其次对国内外“注意力分配”研究的兴起做概要速描;然后重点分析国内外相关研究的异同;最后,探讨未来研究可以重点关注以及需要注意的问题。

一、“注意力分配”研究溯源

作为专业术语,公共管理学中的“注意力分配”概念与特定的研究主题联系在一起。对“注意力分配”概念的溯源既是理解概念所指称实质的基础,同时也有助于了解这一概念如何跨学科流动到管理学尤其是公共管理学科的。

(一)“注意力”概念的心理学本源

“注意力分配”一词的核心是“注意力”。根据词源学研究,“注意力”概念来自拉丁文“attentio animi”,有“思绪指引”之意。该词最早见于西塞罗(Cicero)的写作中,后来“attentio”逐渐被独立使用①。笛卡尔(René Descartes)、洛克(John Locke)、休谟(David Hume)、贝克莱(George Berkley)等近代重要思想家都曾涉及注意力或类似的概念,但他们没有把它当作一项重要的主题专门研究。

19世纪后半叶,特别是70年代,注意力才成为“主体性的现代化过程中一个全新的对象”[1]。此后,注意力成为心理学研究的一项重要主题,指向个体意识聚焦于特定事物的能力。约翰·杜威(John Dewey)、威廉·卡本特(William Carpenter)、泰奥迪勒·里博(Théodule Ribot)、雷蒙·乌尔(Lemon Uhl)、詹姆斯·萨利(James Sully)、威廉·詹姆斯(William James)等诸多心理学家涉猎注意力研究领域。19世纪晚期,注意力已经成为心理学知识积累的核心。原因是心理学研究依赖于一个行为主体的存在,而注意力则成为观察、分类和测量其行为和心理指标的必要概念[2]。

约翰·杜威为理解注意力的本质提供了一种光学的形象描述:“当我们注意时,我们集中心智,就像凸透镜聚集光线一样,把平均分配到各方向的光和热汇聚到一点。”[3]杜威模型强调了注意力是人在充满各种刺激物的环境中展现的聚焦能力。随着社会发展,信息逐渐成为最重要的刺激物。索恩盖特(Warren Thorngate)是心理学界较早关注信息增长影响个体心理的学者。在《注意力研究》(“On Paying Attention”)一文中,索恩盖特基于英文“pay attention to”短语中蕴含的隐喻,提出“注意力正是我们为了获得信息所付出的东西”[4]。在“付出”或“支付”(即“Pay”)概念中隐含着分配有限资源的意思,而卡尼曼(Daniel Kahneman)则使用“分配”(“allocate”及“allocation”)概念明确表达了“注意力”的稀缺性。他用“分配性政策”(Allocation Policy)一词表明一种从多个事项中筛选出某个待处理事项的机制[5]。至此,在心理学中“注意力”与“分配”这两个概念被联系到了一起。

(二)“注意力分配”研究与现代组织

赫伯特·西蒙是公认的现代管理学中注意力分配研究的拓荒者。他对注意力这一概念的理解主要基于心理学家威廉·詹姆斯(William James)和爱德华·托尔曼(Edward C. Tolman)的研究成果[6]。他在传承心理学注意力意义的同时也超越了局限在个体意义上的注意力叙述,思考它与现代组织之间的关联。

西蒙认为注意力分配是理解组织行为的突破口。他把注意力分配与组织中的决策活动联系到一起,同时揭示了现代组织中各层级、部门的注意力是组织行为的基础。这种认识把决策者的个体认知能力与他所在的组织结构关联到一起。这些看法奠定了管理学,特别是组织管理学中研究注意力分配的基础。

在西蒙看来,管理者的注意力问题一方面与组织的纵向结构相关——决策层级规定了相应人员的职权、职能[7],高层次决策者更加注意宏观环境条件,低层次决策者的注意力则聚焦于具体的“现场”环境[8];另一方面,组织的横向分工同样意味着成员的注意力被限制在特定的工作任务上[9]。他由此得出结论:组织会剥夺个人的部分决策自主权,代之以组织的决策制定过程[10]。

西蒙之后有较大影响力的是奥卡西奥的注意力基础观(Attention-Based View)理论。他拓展了西蒙的注意力分配理论,聚焦于解释企业行为。他的中心论点是企业行为是该组织引导和分配决策者注意力的结果。决策者做什么取决于他们把注意力聚焦于哪些议题和答案上。后者又取决于在具体情境中组织的规则、资源和关系如何将各种议题、答案和决策者分配到特定的沟通渠道和程序中[11]。相较于西蒙,奥卡西奥更加强调企业的组织环境对注意力配置的影响,他建构了一种理解组织行为的注意力分配机制。

二、“注意力分配”研究的兴起

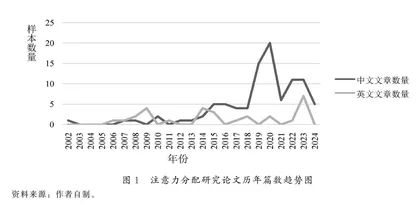

公共管理学领域的“注意力分配”研究的兴起是21世纪以来的现象。在Web of Science网站使用关键词“attention”在公共管理领域搜索,可以得到超过7000篇国外的研究文献,但是直接研究注意力或把注意力当作关键变量研究的文献不到30篇。这些文章的作者分布在美国、丹麦、澳大利亚、比利时、挪威、德国、韩国、法国、荷兰、瑞士、以色列、阿根廷等多个国家。在中国知网用关键词“注意力分配”搜索,可以得到相关文章163篇,逐个排除不是直接研究注意力分配的文章后共计获得95篇样本。从国内外相关研究的发表年份来看,2014年之后尤其是2019年后注意力分配研究得到学术界更多关注(见图1)。

图1 注意力分配研究论文历年篇数趋势图

资料来源:作者自制。

(一)国外注意力分配研究

国外公共管理学关注注意力分配问题的主要是对政治议程设置的研究。科布(Roger Cobb)和埃尔德(Charles Elder)在《美国政治参与:议程确立的动力学》(1972)一书中开启了对议程设置问题的讨论[12]。该研究表明议题进入系统议程的先决条件之一,就是问题得到社会广泛关注[13]。安东尼·唐斯(Anthony Downs)的文章《生死沉浮:议题关注的周期》(1972)中提出“议题关注周期”(issue-attention cycle)这一关键词,为公共管理学正式引入了“注意力”这一术语。该研究关心的是公众对议题的注意力现象,而且尚未把“分配”与“注意力”一词明确联系在一起[14]。

真正开启公共管理学注意力分配研究的是鲍姆加特纳(Frank R.Baumgartner)和琼斯(Bryan D.Jones)[15]。他们延续了科布、埃尔德以及唐斯的政治议程设置传统,注意到在美国政策议程中政府精英的注意力分配维持了政策的局部均衡[16]。该研究的注意力主体包含媒体、国会、公众、联邦机构、地方政府等多种政策议题参与者。在《美国政治中的议程与不稳定性》(1993)中,他们第一次明确使用“注意力分配”这一短语搭配[17],而且,琼斯在《再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策》(1994)一书中把“注意力”一词体现在书名中,提升了注意力分配作为研究议题的显示度。他们的“注意力”概念也得益于心理学,特别是受到索恩盖特和卡尼曼的研究启发[18]。

虽然琼斯和鲍姆加特纳把“注意力”概念提升到专业术语的高度,但是他们无意把注意力分配研究发展成为一个独立的研究领域,而是把它应用到议程设置研究中,在之后的十多年时间里都是如此。直到2006年,Green-Pedersen和Wilkerson才明确以政治注意力为因变量,检验了议题本身的特性是如何影响它在议程设置过程中获得高水平的关注[19]。

此后,国外公共管理学陆续出现更多的注意力分配研究,但仅仅形成了一个十分模糊、分散的领域,并且始终属于议程设置研究的一部分。这些文献也一直没有被正式冠以“注意力分配”研究之名。

(二)国内注意力分配研究

国内“注意力分配”的概念出现在20世纪80年代。1984年《社会》杂志发表了一篇题为《注意力分配的科学和艺术》的短文(只是一页纸的短文,没有引用任何文献),用随笔的形式说明个人在日常生活中提升注意力分配能力的重要性[20]。20世纪90年代出现了使用“注意力分配”概念的心理学研究。2000年,郑江淮在一篇研究企业家创新问题的文章中使用了“注意力配置”概念[21]。同年,汪丁丁在经济学研究中使用了相同的概念[22]。2002年,童中贤在《论注意力在领导活动中的功效》一文中使用了“注意力分配”的概念[23]。

在本研究样本中,较早涉足政府注意力分配问题的是领导学研究。除了童中贤以外,张锐在2007年发表的《行政首长如何妥善分配注意力》也讨论了领导者的注意力分配问题[24]。其后,曹大友和熊新发在2008年发表《组织因素对公共部门管理者注意力分配的影响研究》一文。他们的实证研究发现,公共组织中标准化程度越高,管理层次越多,管理者在既定时间内具体的工作目的数量就越多,其注意力焦点变动速度越快[25]。一些学者延续了曹大友和熊新发的研究思路,即把政府注意力分配作为组织结构结果,探索层级制关系视角下官员和政策执行者的注意力变化特征。其中一类研究把“领导高度重视”看作科层运作的注意分配方式[26],着重研究国家领导人对不同议题的关注变化[27],以及不同层级的官员优先关注的议题类型及其注意力特征[28]。易兰丽和范梓腾则发现地方政府在回应中央政府政策信号时更加偏好政策的经济属性而不是行政或社会属性[29]。