“担当”还是“避责”?感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应研究

作者: 于洋航 张雅萍

摘 要:完善的问责制度是建设责任政府和实现国家善治的关键要素和重要标志,宏观层面问责制度设计需要微观层面个体有效感知方能实现制度效用最大化,然而目前有关公务员感知问责及其对工作行为的具体影响机制研究却相对匮乏。因此,基于压力交互理论,构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维理论分析框架,并通过实验研究和问卷调查讨论公务员感知问责对担当作为和避责行为的具体作用机制。研究一采用情景实验,结果表明感知问责对个体工作行为发挥双刃剑效应,既能够激励个体担当作为,亦能够诱发个体避责行为。研究二采用问卷调查,通过对分阶段收集的数据进行分析,结果显示感知问责通过挑战评估激发积极情绪进而激励个体担当作为,此外,感知问责还能通过威胁评估助长消极情绪从而诱发个体避责行为。

关键词:感知问责;担当作为;避责行为;双刃剑效应;行为公共管理

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2024)06-096-(14)

本文系国家自然科学基金青年项目“公务员感知问责研究:结构维度、双刃剑效应与治理路径”(72304238)、国家自然科学基金地区项目“边疆民族地区基本公共服务供需匹配与居民获得感:现状测度、作用机制及提升策略”(72064042)、云南省兴滇英才支持计划研究项目“法治政府建设对居民获得感影响机制研究”(YNQR-QNRC-2020-127)的阶段性成果。

收稿日期:2024-06-19

作者简介:于洋航 男(1989- )云南财经大学财政与公共管理学院副教授 硕士生导师

张雅萍 女(1996- )上海财经大学公共经济与管理学院博士研究生 通讯作者

一、引言

党的二十大报告指出“落实全面从严治党政治责任,用好问责利器”。问责是现代民主政治实践的重要产物,在提升干部责任意识和助力责任政府建设等方面发挥重要作用[1][2]。目前,我国问责制度已经形成相对完备且具有中国本土特色的问责制度体系[3][4],虽然问责制度在规范干部行为和提升组织绩效等方面取得了显著成效,但是依然存在问责异化等负面表现[5]。目前有关问责的研究主要集中于关注宏观问责制度的设计和运行[6][7],虽然也有部分文献关注宏观问责制度与微观个体行为之间的互动[8][9],但是微观个体如何感知宏观制度以及其内在作用过程机制依然缺乏系统研究。宏观问责制度设计只有被微观个体有效感知才能发挥其最大效用并保持良性运转[10]。目前,有关感知问责研究仍然处于初期发展阶段[11],从微观视角关注感知问责这一概念,不仅有助于从理论层面挖掘和拓展有关问责研究的深度和范围,而且有利于从实践层面关注和考察我国干部群体的心理日常和工作状态。

感知问责是个体对自身行为或决定将被特定受众评价的感知预期[12],是链接宏观问责制度和微观个体行为之间的重要桥梁[13]。目前有关感知问责的理论研究大多基于工商管理领域展开,关注感知问责对个体工作态度和行为的影响。一方面,学者们把感知问责归为积极构念并关注其所能发挥的正向效用,探讨感知问责与创新工作行为[14]以及工作绩效[15]等变量之间的关系。另一方面,研究者将感知问责视为消极因素并探讨其可能产生的负面影响,研究发现其能够增强个体工作紧张[16]和不安全感[17]。虽然众多学者对感知问责所造成的正向结果和负向结果进行探讨,但是单一层面的效应讨论在一定程度上忽略了感知问责这一变量的内涵多样性和结果多重性。在此背景下,双刃剑因其可同时考察积极效应与消极效应而在组织行为研究领域取得广泛关注[18]。相比于私营企业,公共部门所面临的政治环境、问责标准以及价值取向更具特殊性与多元性,仅考察变量间单方面的效应或许难以对纷繁复杂的公共管理现象进行系统性解释。因此,有必要基于中国本土公共管理场域探究公务员感知问责与其工作行为之间的双刃剑关系。

担当作为与避责行为是公务员群体于问责环境下容易产生的两种典型行为,但二者所发挥的实际效能却有所区别。担当作为指公共部门个体在工作中敢于负责、勇于实干并高质高效完成任务的行为表现[19],是个体能动属性的充分发挥;而避责是指个体采取形式各样的策略来澄清、推卸上级或民众所要求其承担责任的行为,被归属为一种消极层面的压力管理策略[20]。Hall等明确提出感知问责能显著影响个体的行为与决策[21]。因此,感知问责既有可能激发公务员积极担当作为,亦有可能诱发其消极避责行为。就此,本研究关注感知问责对公务员工作行为的双刃剑效应并予以实证探讨。

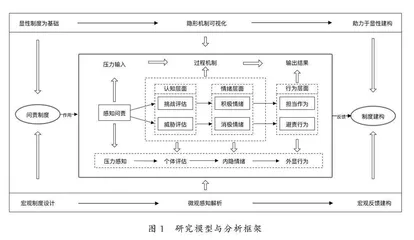

感知问责作用的发挥是一个复杂多变的过程,其效用实现程度依赖于个体内在的信息认知及加工结果[22],因而其“机制黑箱”的揭示需要充分考虑多种因素的共同作用。然而现有研究大多关注其单独路径的传导效应,基于多变量共同作用过程的双刃剑效应研究依旧相对欠缺。行为公共管理主张借助心理学的方法来研究探讨个体的态度与行为[23][24],可为感知问责和个体行为间的路径建构提供方法论上的指导。因此,本研究基于压力交互理论构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,依据“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”的分析过程,探讨感知问责与公务员工作行为之间的双刃剑影响机制。具体而言,本研究首先通过调查实验检验感知问责对公务员工作行为产生的双刃剑效应,其次通过问卷调查探讨挑战评估、威胁评估、积极情绪以及消极情绪在感知问责与公务员工作行为间的双路径链式中介作用。本研究不仅有助于从理论层面将宏观问责制度与微观感知问责相联系,深入剖析公务员工作行为表现的作用过程,而且有助于从实践层面推动责任政府建设,为我国问责制度的完善提供路径支持。

二、分析框架与研究假设

(一)分析框架构建

问责制度的有效运行是完善国家监督体系和建设责任政府的关键抓手,但问责制度客观实际效用的发挥离不开公务员个体对与问责相关要素的心理预期和主观评估。因此,从宏观和微观相结合的视角而言,任何一项制度的实际运行过程均需要经历“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”的过程,即宏大问责制度的实际效用需要落脚于广大干部切身感知和内在评估,个体内在解构后而展现的外在行为表现将会直接反馈于制度本身以实现问责制度的持续优化。因此,公务员个体如何准确感知和评估问责压力进而表现出相应的态度行为就成为影响问责制度有效运转的关键因素。然而,问责体验是一个复杂的心理过程,需要充分考虑潜在的多维影响因素,方能厘清感知问责影响个体行为的内在运行机制。

感知问责是一种能够刺激个体产生不同行为的压力源[25],压力交互理论指出,个体对压力源、自身发展以及利弊走向几者间的评估决定了压力源对个体施加的影响类型和程度,具体包含评估和应对两个阶段[26]。在评估阶段,感知问责会通过压力传导促使个体做出两种截然不同的评估选择,即威胁性评估与挑战性评估[27]。在评估阶段之后,个体会随之进入对压力源的应对阶段,首先个体情绪会随评估结果起伏波动,具体表现为积极情绪的展露或消极情绪的诱发,随后不同的情绪反应将决定个体最终的行为应对方式[28]。综上,本研究构建“压力感知—个体评估—内隐情绪—外显行为”四维分析框架,力图对个体内在不可视化反应机制进行可视化展示,进而洞悉个体行为产生的丰富且复杂的内在链接前因。同时,将“宏观制度设计—微观感知解析—宏观反馈建构”过程予以整合,通过链接宏观制度设计与微观个体感知,从而明晰制度设计如何通过个体感知以改变个体行为,进而将微观机制研究成果运用于显性制度建构。基于上述分析,本研究构建的整体模型与分析框架,如图1所示。

(二)研究假设推演

1.主效应

问责旨在通过奖惩制度设计来确保个体行为符合组织制定的相关标准,但往往只有当个体确切感知到自身在将来可能会被问责时,问责机制才能产生实际效应。感知问责被定义为个体对自身行为或决定将被特定受众评价的感知预期,并相信自身会根据这种预期评价获得奖励或惩罚[29]。通常情况下,感知问责会激发个体展现自己的潜在价值与工作能力,以便获得相关有问责权限主体的认可,因为个体总是倾向于通过自身行为表现以获得各自面向受众的认可与尊重,并借助群体认同的建立来满足自身所需的归属需求[30]。而当个体感知到可能在未来会被问责时,促进他人给予自身积极评价的一个有效方法就是将注意力集中于工作任务并展现主动工作行为。担当作为是指公共部门个体在工作中敢于负责、勇于实干并高质量完成任务的行为表现[31],属于一种典型的主动工作行为,因此,本研究认为感知问责与公务员担当作为之间存在显著正相关关系。

然而,感知问责并非只会产生积极效应,作为工作场所中的典型压力源,感知问责也能够导致个体消极工作行为的产生。避责行为指的是组织个体有意识的对工作中的风险和有压力的责任进行规避的行为,属于一种消极的工作风险管理策略,在多类型多来源的问责压力之下,避责行为也成为公务员面临责任事件时选择的一种典型自我保护行为[32][33]。综上,本研究认为感知问责与公务员避责行为之间存在显著正相关关系,因此作出如下假设:

H1a感知问责与担当作为显著正相关

H1b感知问责与避责行为显著正相关

2.中介效应

压力源是指一种能对个体目标实现产生阻碍或促进作用的因素[34]。根据压力交互理论,组织个体在面对同一压力源时会表现出不同的反应,当个体将压力评价为自我成长的机会并认为自身有能力采取应对策略回应管理需求时,压力就会被个体评估为一种挑战;反之,若个体认为压力会对自身资源造成掠夺且难以有效应对时,就会将压力源评估为一种威胁。挑战性评估与威胁性评估是个体面临压力时的两种代表性评估应对方式。感知问责是工作场所中的一种典型压力源[35],因而个体会根据外在环境和自身状况针对压力源而做出不同的评估。一方面,感知问责会激发公务员对自身发展机会与成功的渴望,个体会意识到可能存在的预期潜在收益,从而将感知问责评估为挑战;另一方面,感知问责也能够促使公务员产生一种自身即将遭受成本、声誉以及地位损失的负向预期,危机感与风险感的产生推动其将感知问责评估为威胁。综上,作出如下假设:

H2a感知问责与挑战性评估显著正相关

H2b感知问责与威胁性评估显著正相关

不同的评估结果会导向不同的情绪反应,包括积极情绪与消极情绪[36]。积极情绪被定义为一个人感到热情、活跃和警觉的程度;而消极情绪被定义为个体主观痛苦以及各种令人厌恶的情绪状态,包括愤怒、蔑视、厌恶、恐惧和紧张等[37]。具体而言,挑战性评估使得公务员产生对未来成就感的渴望,从而会提升自身对日常工作机会把握的灵敏程度,进而刺激积极情绪的产生;而威胁性评估会推动公务员产生对自身能力的怀疑以及对周边环境的恐惧,进而激发焦虑和担忧等消极情绪。综上,作出如下假设:

H3a挑战性评估与积极情绪显著正相关

H3b威胁性评估与消极情绪显著正相关

个体处理压力与刺激的方式在很大程度上受其内部情感倾向的影响[38]。积极情绪具有正向效应,从而促使个体采取更加积极的行为选择,而消极情绪则容易致使个体展现相关回避与退出行为。有研究发现,积极情绪有助于提升个体创新行为[39],而消极情绪则会导致个体出现反生产行为和抱怨行为[40]等负面行为。情绪不仅是公务员个体面对外部工作压力与刺激时产生的应激反应,更是自身态度与行为的重要驱动因素,积极情绪往往产生正向效应,促使公务员积极主动担当作为。而消极情绪通常产生负向效应,促使公务员推脱逃避工作任务,进而导致避责行为产生。综上,作出如下假设: