R&D经费投入趋势演变与启示

作者: 孙莹

中图分类号:G311文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)01-100-(12)

摘要:以科技创新关键要素R&D经费为切入点,从宏观视角分析中国与主要创新型国家R&D经费总量的变化趋势,并从来源、执行以及配置的交叉结构视角展开深入分析,研究发现:中国R&D经费支出规模稳居世界第二位且长期保持良好的增长态势,但R&D经费投入强度偏低,与中国经济发展水平和当前工业化程度不相匹配。政府公共投资滞后致使其引导作用逐渐弱化,而政府资金重点支持的科研机构和高校科研布局更偏重创新链条后端,加之企业作为R&D经费最大的来源和执行部门,对基础研究参与程度严重不足,致使中国R&D经费配置结构呈现出“重试验发展、轻基础研究”的失衡状态。建议加速调整R&D经费配置结构,推动企业加大研发投资力度,持续引导企业加强基础研究活动,并着力提升高校对基础研究的投入。

关键词:R&D经费;创新型国家;交叉结构;基础研究

世界各国的经济发展与科技进步往往并驾齐驱,经济强弱的决定性因素在于科技水平。尽管就规模而言,中国可称作具有全球影响力的创新资源投入大国,但高研发投入带来的显著优势并未有效转化为研发效率,在与OECD各国的比较中,创新效率和创新能力仍处于较低水平[1],尤其是在许多技术革命频发的基础性行业,核心技术依然严重依赖国外[2]。R&D经费是核心创新资源,其合理高效配置对于提升国家创新实力、应对国际科技挑战尤为关键。研究证实增加R&D投入能够推进产业结构高级化进程[3],对促进宏观经济增长具有长期稳定的积极效用[4]。学者们多采用国际比较的方式对R&D经费投入规模、强度与结构进行规律性研究,探讨R&D经费投入模式[5]、内部结构[6]以及投入强度的演变态势[7]等问题,亦有学者关注企业等特定主体的R&D经费投入特点[8-9]。既有成果多聚焦R&D经费的某一方面内容,从来源、执行和配置结构的单一视角展开研究。本文则在宏观层面深入剖析中国R&D经费投入的变化趋势与配置结构,并选取世界典型的创新型国家从交叉结构视角展开对比分析,在国际比较的基础上明晰我国创新活动与之存在的差距及问题,力图探寻提升我国整体研发效率的有效途径。

一、R&D经费支出规模与投入强度比较

掌握国际话语权的核心国家以科技创新为主要特征,当代各国围绕科技创新核心要素的竞争愈演愈烈。创新的全球化趋势凸显,北美洲、亚洲和欧洲是全球研发活动最为活跃的地区,呈现三足鼎立之势。美国、日本、德国、韩国、法国和英国等六国作为大型高收入经济体在绝对创新表现上拥有优势,和中国一道是2020年全球研发经费投入排名前7位的国家,同时在历年《全球创新指数报告》和《国家创新指数报告》排名中均名列前茅,是公认的创新型国家。选择上述六国与中国展开国际比较具有规模上的可比性,对探析我国与创新型国家创新能力的差距提供宏观层面的参考视角。

(一)R&D经费支出规模

依据OECD《主要科学技术指标》(Main Science and Technology Indicators)披露的数据①,2020年中国按当前购买力平价美元计算的R&D经费支出总额达到582805亿美元,高于欧盟27国的研发经费总和441996亿美元,自2009年超越日本后全球排名稳居第二位。美国与日本分列一、三位,R&D经费为720872亿美元和174065亿美元。中国R&D经费支出在逐年缩小与美国差距的同时,保持着对日、德、韩、法、英等国的绝对优势。2016~2017年各国对研发活动的投入力度显著增强,日本摆脱负增长重回上升通道,德国研发经费增长率翻倍,韩国11%以上的增速甚至超过中国。然而,肆虐全球的新冠肺炎疫情对近年来R&D经费较为稳定的增长态势产生冲击,2020年仅有中、美、韩三国仍能维持正增长。不过总体而言,在科技创新对经济社会发展的支撑与引领作用日益增强的时代背景下,各国对其重视程度达到前所未有的高度,研发投资也成为应对危机的重要组成部分。

(二)R&D经费投入强度

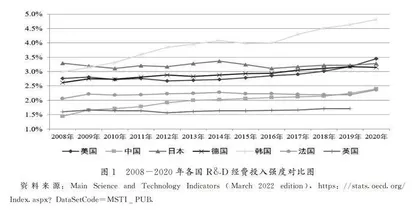

R&D经费投入强度(R&D经费与GDP之比)是各国发展科学技术努力程度的代表性指标,也能从侧面体现出国家经济结构调整与经济增长的内在驱动力。一国R&D投入力度若不能支撑经济与社会发展对科技创新的要求,会制约国家竞争力的提升[10]。

从图1可以看出,创新型国家高度重视科技创新,R&D经费投入强度始终保持较高水平,近十余年来除英国外投入强度均在2%以上,并且在2017年前后各国投入强度整体表现出较为显著的增长趋势。美国的投入强度在较长一段时期保持在27%~28%的稳定区间,2018年开始突破3%,2020年更是提升至345%。韩国2014年起进入4%时代后投资强度仍保持快速增长,2020年已达到惊人的481%。中国伴随研发经费支出规模不断扩大,投入强度也由2000年的089%提升至2020年的240%,稳居发展中国家首位,也高于欧盟27国的平均水平(220%)。尽管中国研发投资强度保持强劲的增长势头,但与世界领先国家3%左右的平均水平相比仍有较大差距,尤其是对比同处亚洲的日本和韩国,差距更为显著。

二、R&D经费部门来源与执行结构比较

(一)R&D经费部门来源与执行单主体结构比较

在特定约束条件下,一国R&D经费总量中占据主导或支配地位的主体来源及其价值取向和行为方式所决定的投融资模式,能够反映出该经济体的R&D经费投入模式[11]。在企业真正成为创新主体之前,R&D经费通常多来源于政府的资金扶持。经济发展伴随着企业创新意识与创新能力的提升,R&D经费中源自政府的比重会逐渐减少,取而代之的是企业筹集金额的不断扩大,并在此过程中实现R&D经费来源主导者的转换。从图2可以看出,自20世纪80年代以来,各国来源于政府的资金在R&D经费中的比重经历了一个缓慢下降并逐渐趋于稳定的过程。英国和法国在较长时期维持“政企双主导型”的研发投入模式,两国是1981~2020年间仅有的R&D经费来源中企业资金与政府资金之比基本未超过2的国家,政府在科技创新进程中扮演着不可取代的重要角色。尤其是法国2019年政府资金比重仍在30%以上,而同年的企业资金比重为5675%。与之相对的另一种情形是日本企业在研发活动中的绝对强势地位,R&D经费中的企业来源占比自1983年便超过了70%,之后在小幅波动中进一步提高,到2020年该比重已近80%,对应的政府资金占比长期位处创新型国家末位。有学者认为此种模式虽造就了日本战后“经济奇迹”,但这种模式也会因公共投入不足而制约原始性创新,尤其是当科技创新发展到与世界先进水平比肩时弊端更为明显[12]。中国在1992年实现R&D经费的企业来源超越政府来源,并将“政企双主导型”模式保持至1999年。2000年企业资金比重陡增,达到政府资金占比的172倍,此后增长趋势一直延续,2020年该比例为392,仅次于日本的516。

从R&D经费在各执行主体间的配置情况来看,企业是创新实践中最为活跃的承担者,创新型国家R&D经费由企业执行的比重呈现小幅波动中缓慢上升的趋势,近年来其执行的经费占比多数在70%~80%。中国的企业执行比重最初不足40%,随着2000年R&D经费来源中企业资金激增,相应地由企业执行的经费比重也较上一年度增加了近10个百分点,达到5996%。而该比例从首次突破60%到提高至70%仅耗时6年,并在此后继续保持增长势头,近年来已与日本和韩国所差无几。

高校是创新型国家R&D经费的第二大执行主体,其所占份额基本在10%~20%(如图3所示),尽管各国略有差异,但总体而言高校执行比重是超过政府属研究机构的,这一点在欧洲国家表现得更为突出。英国自2000年起高校执行R&D经费占比超过20%,甚至一度高达近28%,近年来虽有所减弱,但2019年比重仍达到2354%。法国该比例总体呈稳步增长态势,是另一个高校R&D经费占比达到20%的国家。与多数创新型国家不同的是,中国高校R&D经费支出比重显著低于科研机构,高校执行比重自2005年便低于10%,且近年来有逐渐下降的趋势。中国科研机构的执行比重近十年一直保持在15%~20%,而创新型国家则多维持在10%~15%。与之相比,中国高校与科研机构在研发经费执行主体的角色对调。虽然中国高等教育规模庞大,且得益于良好的经济社会发展态势,但从世界一流大学数量、高被引科学家数量、国际化水平等方面来看,中国高等教育的实力和全球影响力与欧美创新型国家还有一定距离。高校作为国家基础性研究与前沿性研究的主要承担者提供了巨大的知识贡献,是新思想、新知识的策源地与重要传播基地,同时还肩负着创新型人才培养与输送的重任,在国家创新体系中处于关键地位。但中国高校执行的R&D经费却长期位列三大主体之末,高校应有的创新活力与资源优势未能得到充分释放,势必会影响到国家原始创新能力的持续提升。

(二)R&D经费部门来源-执行交叉结构比较

企业不仅是R&D经费的最大来源部门,同时也是最大的经费执行部门,是国家创新体系中的关键一环。而政府除了作为第二大R&D经费来源部门之外,还承担着创新资源配置与创新制度设计的重要职能,是创新体系能够高效运行的保障。表1列示了中国和美国2020年R&D经费按照部门来源-执行交叉结构的分类统计结果。

从执行经费来源部门结构看,美国企业的R&D经费主要来自企业资金,但是随着国外资金流入的支持,其所占比重已经超过政府资金,2020年达到931%,而政府资金比例由2005年的969%下降至2020年的390%。美国高校的R&D经费来源渠道则较为多元化,2005~2020年高校研发经费中学校自筹的R&D经费比例进一步提升,由不足20%增加到2787%,已成为其自身开展研发活动的关键支撑。政府资金占比虽从6824%降至5594%,但不可否认政府依旧是高校R&D经费的最主要资金来源。中国高校R&D经费来源结构与美国有一定差异,并无自有资金来源,2020年源自政府的比例为5992%,与美国较为接近,而企业资金比重已逐步提升至35%以上,可见除政府外高校多依靠与企业合作的资金支持。

从来源经费执行部门结构看,美国企业资金的执行主体高度集中于企业,超过98%的企业资金均投入于企业自身的研发活动。美国联邦政府的资金流向则相对分散,多数投入政府属研究机构和高校,2020年所占比重分别为4681%和3135%。从中国政府资金流向来看,科研机构获得了更多支持,2020年占比达到6574%,是高校的281倍。

综上所述,中国R&D经费的来源与执行部门和发达国家十分相似,企业已成为中国科技创新活动的绝对主体。R&D经费的部门来源-执行交叉结构表现出典型的“中国特色”,企业资金主要用于自身的研发活动,政府来源资金重点支持科研机构,其次是高校;科研机构主要依赖政府的资金输入,而高校除了获取政府资金外,还要依靠企业的资金注入。

三、R&D经费配置结构比较

(一)R&D经费活动类型配置结构比较

根据研究类型的不同,R&D活动包括基础研究、应用研究和试验发展,R&D经费不同的投资结构对知识生产和经济增长的影响差别较大[13]。从图4中可以看出,中国基础研究经费占R&D经费的比重远低于创新型国家。美国和英国一直将15%~20%的R&D经费投入到基础研究,法国的比例则长期保持在20%以上,个别年份甚至超过25%。日本和韩国是基础研究经费投入相对较低的国家,但也能够维持在12%以上,2004年之后韩国的比重迅速增加至15%~20%。反观中国投资于基础研究的经费占比一直在5%附近徘徊,远远低于创新型国家的水平。基础研究不仅是显性信息的源泉,而且能够创造新的技术机会,是技术创新的根本驱动力,对一国国际产业话语权和国际竞争力的强弱具有决定性意义[14-15]。无论是直接还是间接,基础研究都能够对经济发展作出显著贡献[16]。囿于特定的经济发展阶段,中国对技术进步的渴求造成对基础研究的短视,薄弱的基础研究可能是制约中国国家创新能力进一步提升的瓶颈因素[17]。

R&D经费在基础研究、应用研究和试验发展所占比重渐次提高是各国共有的特征,只是由于所处经济社会与科技发展阶段的差异,不同国家在不同时期的配置结构有所起伏。R&D经费在三大研发活动之间保持合适的比例关系,对争夺科技主导权、增强科技对经济发展的支撑引领能力具有关键意义。与创新型国家相比,中国R&D经费中基础研究、应用研究和试验发展的投入结构比例失衡。美国在三项活动中的经费分配比例为1∶129∶427,英国为1∶236∶211,而中国的经费配置结构为1∶188∶1375。当前,中国科技水平已从技术跟踪与追赶迈入“跟跑”“并跑”“领跑”的“三跑”并存阶段,战略重点从点的突破转向整体能力的提升。然而,中国R&D经费的持续快速增长并未带来全要素生产率和经济增长质量的同步提升,陷入科技创新困境[18]。究其根本则在于,中国的创新问题并非通过R&D经费的简单增加便能解决,还取决于R&D经费的配置结构。中国对试验发展的投入比例常年保持在70%以上并仍在提升,近年来已接近85%,而对科学研究领域分配的经费比例过少,尤其是基础研究资金长期不足。过分追求试验发展的短期技术效益而忽视对基础研究的持续投入,只会带来科技创新的“虚假繁荣”,长此以往势必对中国原始创新能力和产业核心技术突破产生影响,制约国际竞争力与全球价值链地位的提升。