公共性:概念辨析、理论演进与研究进展

作者: 李蔚

中图分类号:C912.2文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)02-075-(11)

摘要:公共性是指涉社会团结和秩序的基本论题,作为一个过程性概念,其在不同历史时期和制度文化背景下有着不同的内涵和实践方式。通过阐述公共性概念的发生、发展及演变过程,试图在中西比较的维度下解答“何谓公共性”这一问题。进而在中日比较的维度下梳理现代化转型时期公共性结构转型的理论与实践研究进展,为构建现代中国公共性发展的研究框架提供理论基础。研究发现,欧美世界形成了以“公-私”二元对立关系为前提,并与公权力相对抗的公共性;以中日为代表的东亚地区则形成了以“官”作为承载主体的行政权威型公共性;在现代化转型过程中,日本通过发展社会组织重新构建中间团体来回应“官”以外的公共性诉求;中国面临更为复杂的制度情境,党建引领基层治理的丰富实践为现代中国公共性构建提供了基层实践逻辑。

关键词:公共性;“公-私”关系;结构转型

一、问题的提出

公共性概念内生于西方语境,是一个内涵丰富、充满争议,且一直处于变动中的概念。宏观层面的公共性是一种人类文明的一般性概念,涉及价值、功能和方法论三个维度。从价值维度来看,公共性是一套指涉公平、正义、公共善的价值体系或社会理念;从功能维度或者社会有用性来看,公共性指涉社会团结、秩序和活力兼顾的社会整合状态;从方法论维度来看,公共性是一种观察整体的视角,一种有机地、动态地把握整体社会的方法[1],解决的是“社会如何可能”的原动力问题。

从中观层面来看,公共性的本质在于回答在什么基础上实现个体之间的整合以及如何实现这一整合的问题。因此,公共性是一个文化现象,深受历史与文化传统、政治制度的影响,在不同的社会文化环境里存在着不同类型的公共性。作为文化现象的公共性可进一步分解为两个维度,一是“应当如何”,即公共性的理想类型(ideal type);二是“现实如何”。从“应当如何”的维度来看,公共性包含共享性、公开性、强制性等基本要素。其一,相互共享性,即生活在同一地理空间中的人共享某种语言、文化、生活空间、思维方式等;其二,公共讨论的公开性,公共性指涉人们通过公平、开放的程序,共同参与公共议题,进行公开讨论与行动,并达成共识[2];其三,强制性,社会成员基于同意和共识建构的社会规范、法律等对每个人都具有强制力,社会成员在享受利益的同时也应承担相应的义务[3][4]。从“现实如何”的维度来看,不同文化圈里存在不同样态的公共性,无论何种社会,都不同程度地具有公共性。在同一社会里,公共性在不同的历史发展阶段也呈现出不同的结构。因此,公共性是一个动态的、过程性的、不断演进、不断成熟的概念,没有哪个社会完美地吻合理想型,但每个社会都用自己的方式在实践公共性。本文通过阐述公共性概念的发生、发展及演变过程,试图在中西比较的维度下解答“何谓公共性”这一问题;进而梳理现代化转型时期中、日两国公共性结构转型的理论与实践研究进展,为拓展现代中国公共性发展的研究框架提供理论基础。

二、西方公共性内涵的核心要素及基本特征

西欧传统的“public”起源于古希腊的“polis”,即人们议论共同关心的问题的场所或机关[5]。在这一公共场所里,人们通过平等对话、协商的形式来解决共同关心的问题。“古希腊型公共性”表现出一种走出个体的生活世界,进入公共生活与交往的特征,是西方公共性的原型,近代西方关于公共性的讨论正是在此基础上展开的。近代西方有关公共性问题的研究最早可以追溯到阿伦特对人的存在境况的关注,她从哲学领域对公共性做了最初的定义,揭示了人的存在的公共性。在阿伦特(Arendt)之后,哈贝马斯(Habermas)在《公共性的结构转变》一书中正面论述了公共性,公共性问题成为西方社会科学领域里日益重要同时也充满争议的研究议题[6]。

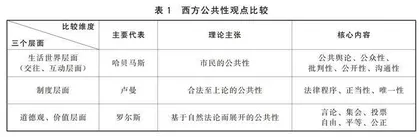

西方现代公共性的本质在于解决在什么基础上实现个体之间的整合以及如何实现这一整合的问题,因此,其理论内涵是对西方从传统社会向现代社会转型之后面临的一系列生存困境的自我反思与批判[7]。纵观西方学界有关公共性问题的研究,大致可以分为三大类:其一是“舆论公共性论”观点,其二是基于“合法至上论”的公共性观点,其三是基于“自然法论”的公共性观点。

如表1所示,西方公共性研究的第一类观点是从生活世界层面来研究公共性问题,主要以哈贝马斯为代表。受法兰克福学派“批判理论”观点的影响,哈贝马斯提出了市民公共性[8]。他强调基于理性交往、沟通、对话、互动,在“生活世界”里形成一种公共领域,以实现能接纳社会所有成员意见的社会整合机制。哈贝马斯的公共性观点的核心内容是公众性、批判性、公开性、沟通性,以及由此生成的公共舆论。第二类是基于制度层面的“合法至上”论者的观点。卢曼(Lahmann)主张凡是正确按照法律程序制定的决策都具有正当性,从而也就具有公共性[9],即以基于法律程序所制定的体系的正当性及唯一性作为社会整合机制的来源。第三类观点是从道德观、价值层面来研究公共性问题。最具代表性的如罗尔斯(Rawls)[10]基于自然法论展开了公共性论述,揭示了一种理性的公共性,其核心思想是自由、理性、平等、公正,即把言论、集会、投票等权利的自由以及平等作为至高的政治价值,并以建立在基本自由平等基础上的社会制度作为社会整合机制的保障。

西方学者关于公共性问题的研究,基本都是从各自的理论传承和所关注的领域出发来探讨现代西方社会存在的公共性问题。阿伦特的公共性理论主要关注的是人的存在的问题,卢曼、罗尔斯、哈贝马斯的公共性理论则主要集中在对人的理性和规范的讨论。总的来说,西方公共性研究的本质都是为了回应如何建立民主政治秩序以及如何实现社会整合的问题。

综合这三大流派关于公共性问题的研究,笔者归纳出西方公共性内涵的五点核心要素(见图1):一是相互共享性,即生活在同地理空间中的人共享某种语言、文化、生活空间、思维方式等;二是公共讨论的公开性,公共性指涉人们通过公平、开放的程序,共同参与公共议题,进行公开讨论与行动,并达成共识;三是强制性,社会成员基于同意和共识建构的社会规范、法律等对每个人都具有强制力,社会成员在享受利益的同时也应承担相应的义务;四是社会有益性,公共性关注人和人以及人和社会的关系,并且这种关系应当对社会整体是有益的,公共性代表所有人的利益;五是公平、正义性,公共性是一种基于正义和公正,为达致公共善而努力行动的价值体系[11]。

总的来说,自阿伦特、哈贝马斯以来,西方的公共性多在政治、社会理论中被使用,是指作为公共言论的空间,或是形成公论的市民生活领域。由于西方的公共性理论是建立在欧洲启蒙运动以后确立了个人主义及契约精神这一基础之上的,是以“公-私”二元对立关系为前提的,因此,其另一个特点就是强调对于公权力的对抗性,具有较浓厚的政治意味。由此,我们可以说西方的公共性是一种“言说性”的或“对抗性”的公共性。

三、中日传统社会的公共性形态

公共性是一个多样的、复杂的、深受历史与文化传统影响的概念,在不同的社会文化环境里存在着不同类型的公共性。中日同属东亚文化圈,其传统社会的公共性形态既有相似的内涵也有各自的特性。

(一)传统日本社会的“公-私”关系及其公共性特征

日语中用来指称“公”的词为“おおやけ”,即 “大家”,是超越个人的集合体,“私”为“わたくし”。在传统日本社会,天皇和政府构成最大的“公”,代表公平、公正;“私”则带有个人主义、功利主义的负面色彩。

不同于西方社会的“公”“私”之间的水平关系,传统日本社会的“公”“私”之间是不对等的。两者之间是一种垂直的隶属关系,“私”从属于“公”,且社会倡导“竭私尽公”。此外,“公”与“私”之间并没有明确的边界划分。如图2所示,从最下层的主从关系来看,随从(“私”)从属于中层的主人(“公”),且后者对于前者是“公”,“私”首先要竭尽全力报效于“公”。在下层的主从关系中位于“公”这个位置的主人,如果置于中层的主从关系来看,则属于“私”的范畴,需要竭尽全力报效于上层的主人(“公”)。以此类推,在中层的主从关系中位于“公”这一位置的主人,如果置于上层的主从关系中,则属于“私”的范畴,需要竭尽全力报效于再上层的主人(“公”)。在传统日本社会,天皇和政府是最大的主人,代表着最上层的“公”。同样,在近代日本,从家族到公司、学校、自治体,再到国家,“公”具有不同层次的指涉,天皇和政府仍构成最大的“公”。一个人首先是一个家庭的成员,其次从属于某个学校、公司或自治体,最后,他又是国家的一员。不同层次之间又构成了相互的“公-私”关系。国家构成最大的具有绝对权威的“公”,学校、公司、自治体相较于国家是“私”,相较于个人则是“公”。基于传统的“公-私”关系及社会现实,日本社会形成了以“官”为主要载体的传统公共性形态。

(二)传统中国社会的“公-私”关系及其公共性特征

与日本相似,中国传统的“公”与“私”之间也是一种不对等的关系。“公”往往与善相联系,是被颂扬的;“私”常与恶相关联,是被抑制的,并提倡“私”要服从于“公”。传统中国社会里“公”的结构可以从三个层次来理解:首先,第一层次的“公”是作为抽象的准则,即伦理道德的“公”,与祭祀、天理、天意等相联系。其次,第二层次的“公”则是把抽象层次的“公”具象化为权威实体的“公”,主要指君主、朝廷、政府、国家。君主成为代行天道和公理的人,而臣民则接受君主的统治。最后,君主为了维持统治,就必须不断地均分社会资源,由此产生了第三层次作为共同体或共同空间的“公”,如公田、公开、共同等意指共同体内部的公平、平均。有学者指出:“传统中国社会里的‘公’的结构是权威为了保全自己,不断地将社会资源相对均等地分配给社会成员的结果,共同空间随之不断形成。”[12]从理念层面来看,传统中国社会推崇“大公”原则,即倡导所谓“灭私奉公”。然而,从实际运作层面来看,却处处呈现“小公”逻辑,即奉行所谓“假公济私”。传统乡土社会的“公-私”结构建构在传统伦理关系文化的基础上,并深受血缘、地缘、伦理亲情的影响。费孝通先生的“差序格局”理论准确呈现了这种“公-私”关系特征。“为自己可以牺牲家,为家可以牺牲族,这是一个事实上的公式。在这公式里,你如果说他私么?他是不能承认的,因为当他牺牲族时,他可以为了家,家在他看来是公的。当他牺牲国家为他小团体谋利益、争权利时,他也是为公,为了小团体的公。在差序格局里,公和私是相对而言的,站在任何一圈里,向内看也可以说是公的。” [13]

如图3所示,中国传统的“公-私”边界并没有明确的制度划分,且“公”相对于“私”有着至高无上的地位。传统中国社会并没有形成明晰的公共性概念,只有“公”的概念[14]。“公”在实践层面则主要指向朝廷、政府、国家及其所涉及的政治领域。因此,中国传统的“公”是以“官”为单一载体,体现一种行政权威式的公共性。

(三)中日传统公共性形态及其比较

总的来说,中日传统社会均奉行“大公”“崇公”观念,“官”是“公”的唯一承载主体。这种建立在“崇公抑私”的价值体系基础上的“公-私”关系带有很强烈的权威色彩,难以产生哈贝马斯所提出的“公共领域”,也难以生产出开放的市民性的公共性。因此,传统的日本以及中国社会的公共性是一种行政权威型的公共性。

中日传统公共性结构的区别首先在于“公”的内涵不同。中国的“公”包含公平、公正的内涵,保留着基于平等、开放的共同体的概念[15]。日本的“公”更具有权威色彩,以天皇和政府为顶点,自上而下依次排列无数个层次的“公”,每个层次的“公”都代表其相应的神圣性。“公”所蕴含的“平等、开放的共同体”的概念比较弱,而仅仅表示高地位,高权威。其次,中国的“公-私”结构是以血缘关系为基础形成的,日本则不严格按血统而是以“家系”作为其“公-私”关系结构的基础,其组织性色彩较浓。

四、 中日公共性结构转型现状

公共性问题不但深受历史文化传统的影响,且随着时代的变迁,其内涵也在不断发生着变化。近代以来,在传统东亚社会文化背景下,中、日两国形成了相似的公共性构造:即以“官”作为唯一承载主体的行政权威型公共性。然而,随着东亚社会现代化进程的推进,传统公共性内涵也随之发生变化。

(一)日本社会的公共性形态变迁

日本社会的公共性形态演变轨迹基本是与其现代化进程相一致的。大致经历了三个阶段:主张“灭私奉公”(牺牲“私”,成全“公”)的“行政主导的公共性”,主张“灭公奉私”(牺牲“公”,成全“私”)的“市民的公共性”,主张“活私开公”(“公”与“私”相生互补)的“市民-行政协动的公共性”(见图4)。