提升突发公共危机中公共传播体系的治理能力

作者: 周珣

中图分类号:D63文献标识码:A文章编号:1009-3176(2023)02-065-(10)

摘要:在突发公共危机预警、化解、修复的过程中贯穿着不同利益相关者之间的信息交换。在公共治理视域下,不同参与者之间信息整合带来的“共识”程度越高,就越有益于突发公共危机的应对。危机治理的不同主体倾向不同的传播媒体,构成“公共传播体系”,在运行中发挥着“知识”“观点”和“诉求”的治理功能,影响着治理“共识”的最终形成。从我国既往的应急管理实践来看,公共传播体系尚存在诸多矛盾冲突,在不同阶段和层次上影响到“共识”的形成,也影响到突发公共危机应对的全过程。因此,以治理逻辑和传播逻辑耦合为起点,构筑“互补和互动”的机制,优化“知识”“观点”和“诉求”信息系统之间的兼容功能,即优化“共识”的形成机制,是推动我国应急管理建设和国家治理能力与治理体系现代化的重要向度。

关键词:突发公共危机;公共传播体系;共识;互补与互动的机制

预警、化解、修复是应对现代危机的基本逻辑。在这一过程中,社会领域的活动是建立在事实性信息的共享之上,尤其是政府与不同利益相关者之间通过提供和接收信息的双向互动,形成内部纽带,并展开协调性行动,从而生产公共物品以停缓危机。那么,作为社会信息枢纽的大众传媒系统,它在突发公共危机中最核心的公共实践就是统筹和整合多元利益意见,通过公共信息达成公共理性,促成危机治理的集体行为。由此,治理视域下,大众传媒系统嵌入应急管理体系既具有清晰的理论逻辑,也具有现实操作性。其功能主要体现在:折射知识形态的专业性和权威性,提高社会预警;反映观点的丰富性和诉求的差异性,提高决策匹配;促成社会舆论对主流价值的高度认同,提高行动一致性。由此,在信息整合和危机应对的双向过程中,公共传播的最终目标走向多元价值和政治主导价值之间的信息对称,从而形成具有长期社会效应的价值观公约数,即共识。

若以参与危机治理中发挥的功能作为治理属性看待各类媒体,当前它们并未很好地发挥职责功能。如何让它们既各司其职又协同运行,进而优化突发公共危机中的公共传播体系,修复社会创伤和巩固社会信任,维护社会的长期稳定,这是本文将要讨论的问题。

一、突发公共危机中公共传播体系的合理角色、梯度关系以及运行方向

突发公共危机与所有社会成员的利益高度相关,事关社会每位成员的福祉与利益。“社会成员之间只有团结合作,建构风险共同体,才能为成功治理风险奠定坚实治理根基。”[1]而这需要以“共识”的实现为前提,这也就意味着突发公共危机的治理高度依赖信息的流动和整合。对我国而言,突发公共危机应对的制度化设计体现为应急管理体系建设。鉴于突发事件不确定性的增强对应急管理适应性的不断挑战,有学者将我国应急管理体系分为四代,指出在每一代的更迭中都更加强调开放性以及多元主体之间的协同[2]。观照公共传播系统,1978年改革开放至2003年SARS之间,在第一代应急管理体系阶段,突发公共危机中的公共传播非常薄弱,呈现为“非自觉的间或传播”[3]。2003年至2013年十年间,我国建设了以“一案三制”为核心的应急管理体系,即第二代应急管理体系。也是在2003年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于进一步改进和加强国内突发事件新闻报道工作的通知》,政府和各公共管理部门、新闻媒体逐步明确开启了信息公开和舆论引导的应急管理路径。这一时期,与第二代应急管理体系呼应,公共传播呈现组织管理视角下的战略性危机管理特征,借助大众传媒的“单向”传播优势来提高政府“非常规决策”的执行效力。但在突发公共危机中注重对舆论环境的营造,促成“共识”反哺“组织”的发展则相对滞缓。2013年起,社会治理取代社会管理成为我国社会建设的关键词和方法论,第三代应急管理体系应运而生。与此同时,以新信息技术为基础的互联网传播也已经成为撬动社会的重要变量。这意味着,在国家治理体系和治理能力现代化以“共建共治共享”为根本指向的社会治理模式创新驱动下,应急管理体系愈发强调“协同”,而现代信息技术活性对传播权力垄断的消解也使公共利益的形成与表达空前增强。“组织”在传媒、文化和意识形态领域开始转向与社会公众的双向沟通和达成一致。由此可见,我国公共传播体系的结构演化与应急管理体系的扩展更新是叠加并轨的。

由此可见,多元利益主体通过公共信息传播谋求解决社会问题、化解社会矛盾和构建社会公正秩序。尽管如此,在新型冠状病毒感染疫情中,这一行动过程中的诸多问题暴露了出来。

第三代应急管理体系在面对复杂突发的新型冠状病毒感染疫情公共危机情形时暴露出其适应性的迟滞,更加优化的第四代应急管理体系被提出。当前,以非线性为技术主导逻辑的新媒体历史性地实现了传播载体的多元化。突发公共危机中的公共传播体系就是不同主体的信息持有渠道复合构成的治理网络。在该公共网络中存在着各主体传播的各种知识形态、思想观点、价值诉求,形成对公共事务的多元立场和态度。可以看到,一直作为“信息—决策”枢纽的大众传媒体系越来越强调将差异性共同体的情境性对话累积成公共价值的功能,形成社会对主流意识形态的高度认同。由此,突发公共危机中,优化公共传播体系可视为一种治理机制。“它旨在推动应急行动各方更好地沟通理解,引导多样化的意识辩论保持在理性的范围内。”[4]最终,累积成核心价值认同的舆论“共识”表征,并成为作用于突发公共危机的有效化解和常态化风险预防的“稳定阀”。突发公共危机中,公共传播体系在治理取向的“共识”构造层面具有各自的功能和特征,危机治理的阶段性和层次性决定了公共传播体系各要素功能发挥的合理角色、梯度关系和运行方向。

(一)危机爆发期,“知识”信息系统对风险预警和谣言流言的干预功能

在突发公共危机的治理序列中,政府、公共卫生服务、技术支持机构等,以信息供给的权威性、专门性而处于“元治理”的位置。“从风险感知影响因素的角度来看,科学性知识与社会性知识作用于风险感知过程的逻辑机理终须中介或桥梁将二元连通起来,以避免在无尽的分裂争斗中损耗能量,在零和博弈中消磨自身创新发展的潜力。”[5]在危机初始阶段,由于现代社会危机的突发性与关联性,民众最迫切的是不断地去辨别关乎自身生命安全和健康知识的真伪与价值,相对欠缺的知识供给会引起社会不同风险的联动和群体对危机的各种猜测。比如,在新型冠状病毒感染疫情这一重大突发公共卫生事件中,因为病毒在变异和进化意义上的不可知性、疫情因区域和个体差异等多维原因导致的复杂动态性,与专业机构基于层级的权威性、距离疫情“风暴眼”的空间性等因素相叠合,导致病毒学、医学和流行病学等领域在疫情暴发初期对病毒的归类、传染性的判断和确认,以及传染路径的辨别等相关知识的供给相对于瞬间高涨的公共需求有明显的匮乏性和失准性。此时,“情境信任”的意义就凸显出来,让专业知识参与突发公共危机“不确定性”的治理变得尤为重要。由此,在突发公共危机的爆发阶段,专业机构信息系统向社会提供一种“科学应对”的认知框架,直接关系到风险的识别和监控以及谣言和流言的干预。

(二)危机蔓延期,“观点”信息系统对异质舆论的“消化”功能

与“元治理”力量不同,新闻传播系统以其行业化和制度化成为突发公共危机治理中重要的辅助力量。长期以来,新闻传播系统的基本功能是组织基于新闻事实的新闻素材,建构其社会意义,形成新闻观点。传播系统在突发公共危机的蔓延时期,“异见”和“异论”的“裂变式”传播滋生新问题、引发新事件,表现为舆论次生灾害、基层复合矛盾、危机决策及其执行空转等。媒体融合是我国新闻传播系统发展的核心路径,多层次、多阶段、多维度的系统工程决定了其实践必然是践行社会责任功能,为多元主体之间协商和合作,实现社会治理提供可能。在媒体融合过程中,新闻传播系统已经开始摆脱“中介角色”,逐渐影响乃至勾勒社会形态的构型过程,它既有传媒的官方性、意识形态性,即政治属性,也有市场和产业层面的价值,即商品经济属性。它还承载着多元价值观和社会意义的传播和传承,具有文化属性;同时还是公共注意、多元表达的空间,即具有社会属性;新闻传播系统还进一步显现“控权和赋权”的治理属性。以此复合功能为牵引,新闻传播系统涌现的思维观点以“社会经验”为认知框架,是突发公共危机中消除“异见”与“异论”的重要环节。新闻传播系统内部按治理主体和媒介使用可分为主流媒体和市场化媒体。主流媒体的“主流性”决定了其主题叙事在民族、国家、人类等意义取向上的本职性;而市场化媒体的“市场性”决定了其介入某些议题的“空白地带”的必要性——这不仅能获得市场的赞许,也能为决策反映图景式的不同声音。新闻传播系统在突发公共危机的运行中实际关系着“国家—社会”“上层—基层”的联系,对积累基层治理根基的共识培育也有重要的作用。

(三)危机修复期,“诉求”信息系统对危机决策的支持和参考功能

社会化媒体系统因其“端口性”——拥有自媒体的社会个体或群体,凭借其工具性向社会“发声”,进而成为突发公共危机治理“共同体”的重要构成。不少传播学的研究关注公众舆论的话语表现和情感表达,而在危机治理视域下可将二者看作公众利益诉求的言语行为和社会行为。“诉求”是公共利益的起点,才能进一步促成公共参与。在突发公共危机的修复时期,需要通过宣传和说服动员社会力量共同应对突发公共危机。而在这一过程中,舆论的偏差和可能阻碍社会群众对突发公共危机治理目标的认同,造成民间舆论的“能量转换”偏离合理范围,这可能导致突发公共危机中决策研判信息收集的不足以及多元主体共同应对危机合力的不足。尤其是社会化媒体系统的参与性、公开性、交互性、社区化以及连通性的基本特征,使其在传统媒体制度框架下具有一定的“反系统性”。这意味着,相对于传统的大众传播媒体,社会化媒体系统的叙事更少受到来自公共讨论内外部的强制性影响,个体叙事行为作为集体的关键能力形式在意义建构中找到自己的社会关系,提供着一种“个体体验”的认知框架。此时,如何建构“对称”的信息,以传播机制对“公”“私”界限做出因应性调整,共创治理行为就成为突发公共危机治理的重要方面。

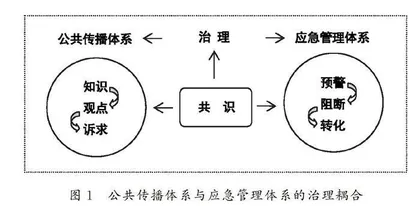

“突发公共危机作为社会‘焦点事件’,短期内成为政治议程、媒体议程和公众议程的共同关注。”[6]事件的“定义”最终由“公共议程”规定,事件“价值”则由“公共议程”的“共识”决定。在突发公共危机的公共传播体系中,专业机构信息传播系统主要提供“知识”,把握着基本事实的出口,是政治议程权威性的重要基础;新闻传播系统主要提供事件社会影响的“观点”,是媒体议程的核心地带;而社会化媒体系统主要抒发着个体的“诉求”,是公众议程形成的主要环境。由此,当“共识”呈现为一种治理视角下的传播价值时,“知识”“观点”和“诉求”这三种意义互文互构的“动态三边形”就成了相对稳定的结构和合理的舆论整合场域。那么,通过推动三者的协调关系,塑造治理“共识”,是公共传播体系与应急管理体系相耦合的重要中介,对推动突发公共危机的治理就十分关键,也是推动国家治理体系和治理能力现代化的强大驱动力。图1显示了公共传播体系与应急管理体系的治理耦合。

二、“知识”“观点”和“诉求”的运行张力妨碍“共识”的形成

突发公共危机中,多元意见要从“竞争”走向“共识”,需要“知识”“观点”和“诉求”充分地互动与融合。这也就意味着,在多元化的社会意识稀释传统集体认同的状态下,“共识”的生产必须通过良性的互补和互动,以此促进不同阶层和群体围绕不同的利益意见在对话中持续投入,从而预防紧急情况下利益冲突对社会系统地颠簸和摇晃。但在我国的应急管理实践中,这种媒介治理理念在运行的过程中存在波动,呈现如下问题,这也直接影响了危机治理效能的发挥。

(一)“知识”信息系统相对“依附”

常态化情境中,“知识共同体”的主要活动往往依托于专业期刊或学术交流,视角和目标专业性强而社会时效性低。突发公共危机爆发时,决策需求和社会需求对专业知识供给的权威性与取向的应急性,客观上很容易导致专业知识、专业判断在供给上的“赤字”。社会对专业信息的需求量巨大,且往往超过线性逻辑主导的行政系统的把控能力,需要“知识”信息系统相对独立地发挥其治理能力。

从目前来看,“知识”信息系统的运行与突发公共危机发生后政府和各公共职能部门的职责运行、形象管理和公关策略相依,专业知识的社会供给主要依靠层级化“组织”在信息传播领域的领导权来实现。从治理主体来看,这就容易导致公共权力机构和专业机构在“知识”供给中分工边界不清,诱发专业机构信息传播系统的紊乱。“借鉴美国社会学家帕森斯(Talcott Parsons)的病人角色,以及福柯(Michel Foucault)对于医学领域知识与权力的关系阐释”[7]:在突发公共危机中,专业性构筑的“社会边界”是维护判断主体和治疗主体关系的起点,“知识”信息系统的构筑不足,治理主体间就会失去良性互动的保护性框架。比如,在新型冠状病毒感染疫情初期发生的“双黄连”舆情事件就是由“知识”信息系统的发声失调,引发了受众群体对突发公共危机的恐慌与焦虑。