国家能力新视角:治理模式的因应变化

作者: 陈慧荣 麻丹凤

摘要:静态国家能力观关注特定治理模式下的国家能力问题。结果导向、关系导向和工具导向的国家能力研究都忽视了时间维度和动态变化。动态国家能力观则认为不同时空情形下的不同治理模式对国家强制、汲取、公共服务和信息决策能力有不同的要求,在不同治理模式之间灵活切换是一种特殊类型的国家能力。当国家形势呈现出阶段性质变,治国者需要因应形势适时调整治理模式,否则国家治理将陷入困境。立国形势、治国理念、国家类型、治国工具、外部环境和社会危机等因素都是区分不同治理模式的分类标准。治理模式分为常规模式和危机模式。两种模式就像两条轨道,治国者犹如扳道工,需要灵活切换轨道。国家与社会关系、政治体制、科层组织、精英选择和危机属性都会影响常规模式与危机模式之间的相互切换。

关键词:国家能力;社会危机;治理模式;因应变化

国家能力(state capacity)是政治学的核心概念之一,但也是备受争议的概念之一。内特尔早就注意到国家这个关键“概念性变量”在社会科学中的极端重要性,并认为国家这个概念是社会现实的一个重要反映[1]。党的二十大报告指出,实现国家治理体系和治理能力现代化是中国式现代化的应有之义。高质量的国家能力研究对于全面建成社会主义现代化强国具有重要意义。

大体上,对于国家的经验研究有三个主要的视角或者途径:以社会为中心的国家理论(society-centered approach)、以国家为中心的国家理论(state-centered approach)和以个体为中心(individual-centered approach)的国家理论。二战后,以马克思主义和多元主义为代表的以社会为中心的理论主导了理论界。多元主义认为国家是一个不同利益集团为影响政策而相互竞技的场所[2],而经典马克思主义则视国家为阶级统治的工具。在这里,国家相对于社会都没有自主的地位。而对于结构功能主义和系统论者来说,国家这个概念甚至被抛弃了,代之以“系统”[3]。部分新马克思主义者意识到,国家并不完全是工具,国家意志并不完全是统治阶级的意志的反映,资本主义国家为了资本主义的长久生存,可能出台一些与资产阶级利益(至少是短期利益)不一致的政策,从而在一定程度上有相对的自主性[4]。以国家为中心的国家主义者(statists)对以社会为中心的理论提出异议,不赞同社会经济条件决定国家性质的论点。他们转而寻求韦伯对国家的认知传统,提倡“把国家找回来”。1985年,埃文斯(Peter Evans)等的《把国家找回来》一书的出版标志着国家主义范式的确立。国家之所以重要,是因为国家的结构、功能和行为会无意识地影响社会,更重要的是,国家作为独立的行为体可以有意识地对社会施加重要影响[5]。国家主义者的一个鲜明特点就是坚持国家-社会关系的视角[6]。国家主义完全是一种国家与社会相关联的研究途径(fully relational approach)[7],把国家找回来,但是又不把社会踢开[8]。

国家能力,自然是国家主义者钟爱的概念。围绕国家能力,社会科学家展开了大量实证研究。在唐世平等人看来,“国家能力”研究集中在两个维度:国家能力的结果和来源,即作为解释变量的国家能力和作为被解释变量的国家能力[9]。国家能力被用来解释广泛的政治、经济和政策后果,同时,人们从战争、政治精英和历史遗产等角度来解释国家能力的来源和差异。

然而,“从结果出发”和“从来源出发”的两大国家能力研究路径都存在重大缺陷,“国家能力作为一个分析性概念却深陷理论荒野”[10]。究其原因,学界往往牺牲概念的理论化而片面追求操作化。既有研究往往绕开“国家能力”这个概念的基础层面(本质或内涵)和区分层面(边界或外延),转而聚焦操作层面(测量、加总和比较)。正如唐世平等指出:“如果‘国家能力’缺少完备的概念框架,测量指标的多样化带来的问题可能比其解决的问题还要多。”[11]

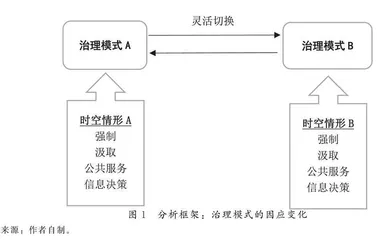

本文延续上述“理论荒野”的思路,继续剖析国家能力研究的既有缺陷,进而提出一个分析国家能力的新理论视角。大体而言,既有关于国家能力的研究基本属于“静态国家能力观”,即在某时某地某情形下对国家行为及其结果的考察。本文旨在提出一种“动态国家能力观”,考察国家治理模式的因应变化,即从一个时间、地点和情形下的治理模式顺利切换到另一个时间、地点和情形下的治理模式。图1概括了本文的分析框架。

如图1所示,本文从治理模式的因应变化来理解国家能力。

本文所说的动态国家能力观有三个基本主张。第一,特定的时间、空间和情形界定了特定的治理模式。在不同时空情形下,国家治理的任务、重心和性质往往呈现出阶段性质变,这体现为不同的治理模式。第二,不同时空情形下不同治理模式对国家能力有不同的要求。在特定时空情形或治理模式下(如A或B),国家治理对国家的强制能力、汲取能力、公共服务能力和信息决策能力等必定有不同的要求。第三,在不同模式之间灵活切换(如:从A到B或相反)是一种特殊类型的国家能力。国家治理需要灵活性,灵活调整治国模式是一种重要的国家能力。贾谊在《过秦论》中总结秦朝迅速败亡的教训时说,“仁义不施而攻守之势异也”。在贾谊看来,天下形势变了,治理模式也需要改变,没有适时调整的结果当然是败亡。汉初儒生陆贾也劝诫刘邦,天下平定之后应该适时调整治国方略,所谓“居马上得之,宁可以马上治之乎?”

余文中,第一部分梳理既有研究中的静态国家能力观;第二部分详细阐述动态能力观;第三部分以社会危机为例,梳理总结有哪些因素影响国家治理模式的因应变化;最后是总结讨论。

一、静态国家能力观:一个批判性回顾

静态的国家能力观有几个特征。第一,要么没有界定时空情形,没有明确讨论不同时空情形下不同治理模式对国家能力有不同要求;第二,要么只关注特定时空情形下特定治理模式下的国家能力问题(如图1中的治理模式A或B),从而没有论及时空情形和治理模式的变换。

关于国家能力的研究可以归纳为三大视角。不同视角下,国家能力的定义、测量、起源和影响都有所不同。但是,这几个传统视角大都体现了静态国家能力观。

第一个是“结果导向视角”,以国家行动和政策导致的结果来衡量国家能力。比如,国家能力被定义为政策执行能力,其测量也围绕国家实现政策目标的程度来展开[12]。更多研究关注国家政策结果的不同侧面,如汲取、规制、分配、符号、响应、强制、认证、统领、濡化、再分配、吸纳和整合能力等[13]。结果导向视角的问题是,我们无法区分国家能力(state capacity)与国家绩效(state performance)[14]。结果导向视角把国家能力等同于国家绩效。能力是潜在的力量,而绩效是显性的成果,两者不能等同。

第二个是“关系导向视角”,从国家与社会关系来界定国家能力。国家机构周边总是环绕着社会团体和个人,国家能力的大小和运用取决于国家与社会的互动关系。三代主要国家理论都是基于国家与社会的互动关系来看待国家和国家能力的。以社会为中心、以国家为中心和“社会中的国家”这三代国家理论都是关系导向的理论(relational approach)。在国家社会互动关系中,国家既是解释变量,也是中介机制,还是结果变量[15]。国家相对于社会既有自主性也有嵌入性,把国家找回来,但是不能把社会踢出去[16]。国家支配社会,社会塑造国家。国家对社会行使专断性权力和基础性权力[17]。社会关系尤其是精英网络也会塑造国家建构的结果[18]。国家能力往往被理解为国家对社会塑造、渗透或影响的程度[19]。与结果导向视角类似,关系导向视角也容易把原因和结果混淆。

第三个是“工具导向视角”,把国家能力界定为科层组织的质量(quality of bureaucracy)[20]。这个视角把国家能力看作治国者的工具,治国者运用国家能力谋求国家绩效。这样做的好处是,我们可以在分析意义上把作为原因的国家能力和作为结果的国家绩效区分开来。国家能力(即科层组织的质量)的测量指标包括科层组织掌握的资源、权力的渗透、官员数量和素质以及组织的凝聚力等[21]。治国者能不能充分发挥国家能力去实现理想目标,要看自身领导力和其他环境因素。如此,领导力、国家能力和国家社会关系等因素都是国家绩效的解释因素。

这些研究视角都有一个共同的缺憾,那就是缺乏时间维度和动态思维。时间性(temporalities)是社会科学研究不可忽视的维度。不同时间观下,概念、因素和机制皆有不同的含义。在赵鼎新看来,西方社会科学研究存在五种时间观,即没有时间的横向比较研究、固定时间下的纵向比较研究、循环时间指导下的研究、进步时间指导下的研究和多元史观指导下的研究[22]。中国传统治道中,儒家、法家和道家也秉持不同的时间观。儒家秉持历史退化论,认为最好的统治模式出现在上古三代,治国者的任务在于“回向三代”。面临礼崩乐坏的情势,孔子开出的处方依然是恢复周朝的礼治秩序。即使如此,儒家也不乏权变思想,强调变易之道的《周易》一直是儒家的哲学基础。法家秉持历史进步论,韩非批评儒家迂腐法古,认为以先王之道来治理当下国政,无异于守株待兔。道家时间观集中体现在“反者道之动”这五个字中。在对立统一中,一方压倒另一方不见得是好事。物极必反,事物发展到了极限,就要走向反面。认为事物会往反方向发展的道家时间观也包含了中庸的理念,凡事不要太过,否则会适得其反。这些时间观和权变论给我们的启发是,国家能力需要在动态思维下重新阐发。

上述三个研究视角往往符合静态国家能力观的特征,即忽略社会情形或背景变换以及国家因应变化的讨论。第一,结果导向研究中,对某一维度的国家政策结果的侧重大都源于当时的特定情势。比如,强调国家汲取能力的背景是当时国家财税能力下降,侧重再分配能力的情形是时下贫富差距过大。显然,强制、汲取、公共服务和信息决策等特定能力都是需要适合特定社会情景的。

第二,关系导向研究中的国家-社会关系也需要在特定情形中去理解。比如,发展型国家被认为是东亚经济奇迹的主要原因,国家对于社会有着“嵌入式自主性”(embedded autonomy),通过产业政策推动经济发展。但是,发展型国家体现的国家能力有其局限性。因为产业政策“长于动员模仿,短于激励创新”,所以发展型国家更适用于“追赶模仿阶段”而不是“领先创新阶段”[23]。其政策启示在于,国家-产业关系需要因应发展阶段的变化做出调整。

第三,工具导向研究把科层组织视为治国工具,国家能力的运用取决于领导者及其面临的政治社会环境。这种工具性的国家能力观固然不会混淆原因和结果,但也是静态的。在科层组织不发达的情况下,这种国家能力观缺陷是明显的。况且,不同的治理模式下,科层组织的形式及其作用也会不同。比如,下文将谈到,有没有运动式治理,科层组织发挥的效能会相当不同。

二、动态国家能力观:治理模式的因应变化

本文发展出一种动态国家能力观,以弥补流行的静态国家能力观在理论上的缺憾。动态国家能力观在时间维度和动态思维下理解国家能力。在每一种治理模式下,国家治理对强制、汲取、公共服务和信息决策等能力的要求是不同的。灵活应变视角下的国家能力是指治国者可以适时调整治国模式和调动治国资源来实现治国目标。

重申一下动态国家能力观的三个基本主张。第一,一国的治理模式会呈现出质的、阶段性的变化。比如,贾谊和陆贾认为治国有“攻守之势”之分,有“得天下”与“治天下”之别。表1依据不同标准,尝试梳理出若干成对的治理模式。第二,不同治理模式下,国家治理对于强制、汲取、公共服务和信息决策等特定国家能力有着不同的需求。比如,夺取政权与巩固政权中,国家强制的意义和方式断然不能等同。第三,灵活切换治理模式是一种特殊的国家能力。统治者需要依据变化的形势适时调整治理模式,治理模式没有因应变化的结果是国家衰败。

本文把治理模式定义为治国者继承或选择的治国方略,治国方略在立国形势、治国理念、国家类型、治国工具、外部环境和社会危机等维度上都呈现出不同特征。依照不同的标准,治理模式可以作不同的分类。表1简单列举了六种分类方法。