结构性均衡与国家应急管理体系现代化

作者: 容志 陈志宇

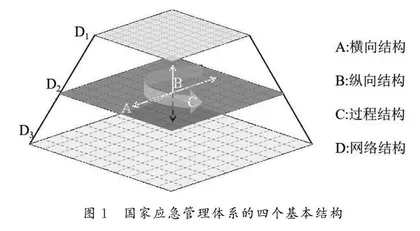

摘 要: 应急管理体系和能力建设是国家治理体系和能力现代化的重要组成部分。当前具有中国特色的国家应急管理框架基本形成,但在具体实践中,应急管理发展不均衡不充分的结构性问题制约了国家应急管理体系和能力实际功能的发挥。应急管理包括演化、涌现、自适应等复杂行为,是一个复杂适应系统,需要从整体性和动态性的结构维度出发,运用宏观与微观相结合的方法来分析。通过构建结构性均衡分析框架,从横向结构、纵向结构、过程结构和网络结构四个维度剖析复杂性结构机理,审视国家应急管理体系和能力建设的均衡性问题。这一框架为评估和优化应急管理体系和能力提供了一种认识路径。在现有应急管理体系框架中进一步夯实基础、补短强弱、调整优化、充实提高,以结构性均衡推进国家应急管理体系和能力现代化。

关键词: 结构性均衡;应急管理体系;中国应急管理实践

一、问题提出与文献综述

党的二十大报告指出,要完善国家应急管理体系,推进国家安全体系和能力现代化,提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力[1]。

作为应对风险灾害和维护公共安全的主要活动,应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分,承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责,担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命[2]。同其他公共治理活动不同,应急管理的管理对象多,涉及方面广,治理链条长,是典型的跨时间、跨空间、跨行业、跨领域和跨部门的复杂管理过程。特别是在极端天气事件、突发传染疾病和技术事故灾难频发的后现代风险社会中,应急管理活动既要坚持专业化,又要实现综合化;既要因应常规事件,又要化解超常规、不确定性风险;既要体现标准化管理,又不能约束于僵化的科层程式,对其结构稳固性、功能复合性以及整体适应性有着越来越高的要求。可以说,构建集中统一、高效权威的现代应急管理体系已经成为推进国家治理体系和治理能力现代化的一项重要而紧迫的任务和要求。

经过新中国成立以来70多年的发展,中国国家应急管理体系日趋完善,应急管理能力不断提高,特别是党的十八大以来,“总体国家安全观”重要思想正式提出,应急管理体制实现重大变革,《中华人民共和国突发事件应对管理法》正式修订,说明中国特色的国家应急管理体系的整体框架基本确立,重大基础性、方向性和原则性问题已经形成普遍共识。具体表现在四个方面:一是价值理念明确。坚持人民至上、生命至上,坚持党对应急管理事业的全面领导,坚持统筹发展和安全,既发挥我国应急管理体系的特色和优势,又积极借鉴国外应急管理的有益做法,积极推进我国应急管理体系和能力现代化。二是要素基本齐备。应急管理体系的基本要素,如预案、机构、队伍、资源、法律、技术,以及社会参与等已经具备,“一案三制”主导下综合应急管理系统的基本内涵已经形成。三是制度逐步成型。正在修订的《中华人民共和国突发事件应对管理法》对中国特色突发事件应对管理工作的指导思想、领导体制、治理体系、工作原则、工作方针,以及应急管理体制都做了系统、全面的阐述和规定。四是运行平滑顺畅。经历了2020年新冠肺炎疫情、2021年区域性洪涝灾害等考验,证明这一基本体系和能力适应中国国情,能够有效应对重大自然和社会性灾害事件。应急管理体制机制总体上运行平滑、顺畅,经受住了各项风险考验,在实践中充分展现出自己的特色和优势,新的应急管理体制优势正在逐渐释放,表现出较强的应对能力和管理绩效。

与此同时,也要看到应急管理体系在运行与改革过程中还存在不少困难,发展不平衡不充分问题比较明显,尤其是基层基础不实、统筹协调不足、风险防范不强、社会参与不力等问题比较突出。不平衡主要表现在区域和部门能力之间不均衡。在应急基础设施建设、人员队伍、管理水平、精细化程度、技术运用程度等方面,东部地区与西部地区、城市地区和农村地区、区域中心和边缘地区、不同部门能力之间都存在明显的落差。不充分主要表现在全过程应急环节发展不健全。应急管理的各项工作机制,包括风险感知、预防准备、预报预警和协同联动等还不健全。在世界百年未有之大变局以及中国特色社会主义新时代背景下,如何更加全面、准确把握国家应急管理体系的结构性和功能性内涵?进而如何从整体上认识国家应急管理体系和能力建设的现状,辨析其存在的主要短板、瓶颈和不足?从而为下一阶段提升国家应急管理体系和能力的现代化水平提供基本的分析框架和知识图景。这些都已经成为当前国家应急管理体系建设的重大战略问题,也是摆在学术界和实务界面前的重大研究课题。

目前关于应急管理体系和能力建设的研究主要分为三种路径:一是历史变迁及形态发展研究。学术界对我国应急管理体系发展历程大致可划分为三阶段说[3]、四阶段说[4][5][6]和六阶段说[7]。划分节点往往选择新中国成立、改革开放、2003年、2012年、2018年等标志性年份或者“非典”“一案三制”“应急管理部成立”等标志性事件。无论学者将其分为多少阶段,其背后的原因都指向了特定的突发事件及其引发的反思和重要的制度体系变革。二是“问题—对策”研究。围绕应急管理准备机制欠缺、预案演练与实用性不足、应急响应机制迟缓、指挥机制不畅、信息披露机制不及时、部门责任与协调机制不健全、应急力量与物资准备不充分等问题展开讨论。为应对以上问题,学界分化成法律优化与组织优化两大流派,探索应急管理系统和能力结构性均衡的可行路径。三是模式与经验提炼研究。回顾百年历程,学者们总结出中国应急管理体系和能力建设坚持党的领导核心优势,总体上从纵向走向横向、从虚体走向实体[8],经历了从行政管控走向风险治理的发展阶段[9],部门结构规模呈现螺旋式上升趋势[10],是一种不断综合化的路径[11],呈现出控制性放权与综合性协调两种趋势[12],整体上表现为“彗星—彗尾”状的发展结构[13]。

应该说,现有研究成果基本覆盖了应急管理的多个层面和维度,已经较为充分和饱满。但从系统论的角度看,单纯的“要素”或“过程”角度仍不足以管窥国家应急管理体系和能力建设的全貌。对于复杂系统来说,要素优化和过程健全还只能提供基础架构,而基于要素相对互动关系的结构调适往往才是整体功能得以发挥的关键。本文力图从结构性均衡这一视角切入相关讨论,为国家应急管理体系和能力现代化提供更为整体性和综合性的认知路径。在这一思路下,第二、三部分将提出一个关于国家应急管理体系的整合性分析框架,剖析该系统功能得以展开的四种重要结构;第四部分基于这一理论框架,结合多案例,对当前我国应急管理体系建设的结构性失衡问题进行分析,揭示出制约整体功能发挥的短板、瓶颈和不足;针对这种失衡,第五部分提出了进一步优化结构、提升效能的可行路径和政策建议。

二、复杂适应系统的结构与效能

复杂适应系统(CAS)是复杂性与系统研究的主要对象,被许多科学家称为“21世纪的科学”[14]。随着经济和技术的飞速发展,人类社会已经耦合成为典型的复杂巨系统,突发事件的发生发展也呈现出明显的复杂适应系统特征。在这种情况下,复杂适应系统理论引发了社会科学研究者的广泛关注。米勒(Jonny H.Miller)等认为,“复杂系统”(complex system)不同于“复合系统”(complicated system)之处在于:后者的各种构成要素之间保持着一定程度的独立性,而前者的各要素之间具有较强的依赖性,在这类系统中,移除某个要素对系统行为所产生的破坏程度远远超过该特定要素的具体内涵[15]。复杂适应系统兼具秩序和混沌,处于完全控制和杂乱无章之间,其复杂行为是由许多独立的甚至相当简单的单元相互作用形成的。每个复杂适应系统都具有某种动力,这种动力使最简单的、底层的规则能够产生出诸如演化、涌现、自组织和自适应等复杂行为[16]。

在米勒看来,当各要素之间的依赖性变得十分重要时,复杂系统便产生了。某种意义上说,这里的相互依赖关系正可以归属于系统的结构问题。“结构”的本意就是事物自身各种要素之间相对稳定的关联和作用方式,包括构成事物要素的数量比例、排列次序、结合方式和形态变化。可以说,结构视角是认识和理解复杂适应系统内在规律的一把钥匙,复杂适应系统的三个基本原则都与结构问题息息相关:一是整体性原则。由于复杂系统是非线性系统,传统的叠加规律失效,因此不能采用把研究对象分成若干小系统分别进行研究,然后进行叠加的办法,而只能从总体上把握整个系统的行为与规律[17]。这个“整体”其实就是结构化的要素集成。二是动态性原则。复杂系统必然是动态系统,随着时间变化,系统的形态也必然随之发生改变,而支撑这种形态变化的内在因素必然是某种结构化的力量。这种力量既要保证系统基本面貌不发生颠覆性变革,又要在应对外在冲击时释放一定程度的弹性,从而保证系统在动态变化中有效运转并发挥特定的功能。三是宏观微观相统一原则。系统的宏观变动往往来自组成系统的一些元素的微小变化,因此需要研究系统的微观机制。但由于非线性特点,又不能将系统简单分解,必须将宏观和微观相统一[18]。显然,不从结构着手必然无法实现宏观和微观的统一。

党的十九届四中全会将我国国家治理体系和治理能力界定为中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。在治理体系和治理能力现代化的背景之下,从深化改革和突破瓶颈的操作实践出发,把制度体系等同于治理体系的核心要件和主要内容,既是必要的,也具有现实操作性。但从理论上来说,国家治理体系并不仅仅等同于制度体系,应该包括更多的要素。《辞海》对“体系”的定义为:“若干有关事物互相联系、互相制约而构成的一个整体。”[19]按照这一思路,我们可以将国家应急管理体系概括为三方面的内容:一是由若干的事物(预案、机构、队伍、资源、法律、技术等)组成;二是事物间相互联系、相互制约(制度影响、制约主体,主体影响、制约资源等);三是应急管理作为系统性的整体来实现目标(预案、机构、队伍、资源、法律、技术等必须有机均衡的组合才能使应急管理体系发挥最优效能)。应急管理能力则一般认为是国家实力(宏观)、政府部门效能(中观)和应急管理人员职业素养(微观)三个层面,即三个层次不同主体应对突发公共事件时所表现出的解决问题的效果[20]。因此,从学理上来看,国家应急管理体系不仅仅包括国家应急管理制度,还包括行为、资源、主体、规范等要素,是一个整体性的网络结构。

可以说,国家应急管理体系是一个典型的复杂适应系统。首先,应急管理是一个复杂系统。它涉及多灾种、多部门、多主体、多层级和多环节。在这一系统中,各环节之间相互连接,环节间需要联动支持,不少环节贯穿过程始终,不同环节还存在较大差异。在应急管理中不仅多部门对应多灾种,多环节又对应多部门,既要职责明确,又要合作联动。其次,应急管理是一个适应系统。应急管理面临着常态应急和非常态应急两种状态,风险类型不同、风险程度不同、响应级别不同,需要不断适应变化,快速切换。除此之外,应急管理和风险类型的边界模糊,面对风险可以是具体的安全管理,也可能是全社会参与的超常规事件应对,需要合理合规的调试应急活动。最后,应急管理是一个学习系统。风险灾害不断变化,突发事件推动着制度变迁[21],体系与能力建设是“从灾难中学习”并不断推进其跳跃式升级演进的过程。

正因为应急管理系统的复杂性,我们需要在更宏观的层面思考应急管理体系建设。根据结构功能主义观点,系统的结构决定其功能,功能反映结构,功能发挥以一定的结构为前提和基础。面对复杂的巨系统,稳定、优化、合理的结构才能确保系统的高效运转。本质上说,“一案三制”就是一个结构与功能高位整合的系统,在这一系统中,既解决了应急管理过程管理的问题,又解决了制度建设和工作方法的问题[22]。因此,结构问题不仅是剖析应急管理复杂巨系统的重要问题,还是应急管理体系和能力现代化的重要问题。

其实,应急管理的结构问题已经引起了部分学者的注意,并在理论上得到了一定的阐述。例如,张海波最早提出了应急管理全过程均衡这一“新议题”[23]。应急管理全过程任何一个关键阶段的缺失或弱化都可能导致应急管理实践的重大失败,造成不可逆转的人员伤亡、财产损失或社会失序。随后,有学者从制度、主体和文化三个维度探讨了体系建设出现的行动延迟、错位或滞后问题[24]。事实上,应急管理体系和能力的非均衡问题并不仅仅存在于个别要素的迟滞或全过程结构(风险—灾害—危机)不均衡,还存在于空间结构(顶层—中层—基层)、部门结构(专业—协调—综合)、跨域结构(政府—市场—社会)之中。正如奈姆·卡普库(Naim Kapucu)所言:“我们或许过于传统地关注应急管理的纵向结构了,这是一个缺乏灵活性并以指挥和控制为导向的准备、反应和恢复系统,然而在重大灾害面前,我们不得不思考更多维度的结构性合作问题。”[25]