“治理超载”新审视:地方政府 公共文化服务的治理技艺及其理论启示

作者: 徐琳航 杨志军

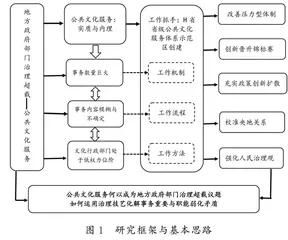

摘 要: 公共文化服务是地方政府必须承担的公共事务,存在着“事务重要与职能弱化”之间的矛盾。这是一种新型治理超载,表现为三方面:一是公共文化服务数量繁多;二是公共文化服务内容庞杂;三是公共文化行政部门在权力位阶上处于相对弱势地位。对此,H省文旅厅以“省级公共文化服务体系示范区创建”为工作抓手实现了矛盾的针对性调和,这是一种试图破解“事务重要与职能弱化”矛盾的治理技艺。其内容是:工作机制上设置以领导小组为核心的纵横统筹机制、“申请—考评”的上下互动机制和“联席会议—部门参与”的左右协同机制,分解庞杂事务;工作流程上遵循“申请—创建—验收—复核”步骤,降低事务内涵模糊性;工作方法上采取“塑造文化品牌、资金撬动、赋权行政能人和千分制评价体系”等形式,提升文旅部门行政自主性。H省文旅厅在示范区创建中所展现的治理技艺具有如下理论启示:改善压力型体制,创新晋升锦标赛,充实政策创新扩散,校准央地关系,强化人民治理观。

关键词: 治理超载;地方政府部门;公共文化服务;矛盾化解;治理技艺

一、治理超载:一个新兴议题

超大规模国家治理需要平衡“稳定与绩效”之间的关系。一方面,中央政府必须对治理事务进行总领和统合,通过“集中力量办大事”的制度体制统筹全局、整合资源和协调四方;另一方面,地方政府要在中央统一领导和政令传导之下有效地开展地方治理活动,从而达致可观的治理绩效,这在央地关系维度上被称为“寓活力于秩序”[1]。为达到这一目标,中央往往遵循“整体性治理(Holistic Governance)”智慧,以协调和整合为主要机制的整体性治理是解决地方政府组织功能碎片化和公共服务裂解化问题的最佳模式[2]。但是,有鉴于“中央监督—地方治理—社会问责”[3]的纵向约束分权机制,地方政府在保持整体性治理特征趋于稳定的前提下,又必须承担“分”的职责和功能。

广义上的“分”包括面积、跨度、层次和密度等多个维度。有学者从治理界面所隐喻的空间角度来对界面面积、界面跨度、界面层次和界面密度加以厘清,认为“界面面积是指行政区划的大小和职责权限的多少;界面跨度是指治理界面跨部门和跨领域的程度;界面层次是解决问题的纵向的功能性分段,也就是具体步骤、流程和环节;界面密度是指界面范围内各种治理要素的数量及其分布”[4]。面对一项公共治理活动,地方政府作为执行常量,需要在分好“责任田”和充分了解人力、物力、财力和相关要素配置情况的前提下,分部门、分领域和分步骤地开展实施,这是“分”在地方区域背景中的直观表现。在狭义上,“分”指的是分摊治理事务,包括纵向上从中央政府到地方各级政府的事务分包和横向上各级地方政府部门与机构内部的任务分解,关涉“数量”和“质量”两个维度。在数量上,自上而下“层层分包”和“层层加码”使得治理事务在基层形成累量,地方政府部门通常肩负繁重且数量巨大的“政治、经济、 社会、文化和生态”五位一体任务。有学者将县域治理中的此类现象称为“责任超载”,意指“出于保证任务落实以及治理竞赛下‘工作竞争’的需要,大量治理任务会自中央层层下沉到县域和乡镇,但事务下沉并未伴随相应的资源赋权,从而导致任务出现积攒,形成‘责任超载’现象”[5]。类似的还包括“小马拉大车式的中基层负重运作”[6]“加压式减负”[7]和“官僚主义过载”[8]等。这表明,地方及基层政府承担着数量过多的治理事务,却没有相应的资源禀赋。在质量上,治理事务内容呈现模糊性和不确定性,主要表现为“信息不对称引发模糊不清、权责不清导致条块分割、执行不畅降低政策精准性、形式主义模糊治理目标”的模糊性和碎片化问题[9],包括压力性、繁琐性、综合性、突发性和创新性等基本特征,从而形成“上面千条线,下面一根针”的治理难题。

综上,我们将地方政府因为“分”而产生的“事务数量繁多”和“事务内容庞杂”现象称为“治理超载(Governace overload)”,指的是在自上而下的任务分包和事务分解过程中,地方政府不仅承担着过量且繁重的治理事务,同时由于模糊性和碎片化问题使得事务内容呈现复杂性。治理超载与棘手问题(Wicked Problems)有相似特征,都是一种不能清晰定义、明确归因以及不存在理想解决方案的社会复杂问题[10]。超载和棘手现象往往导致地方政府倾向于采用非常规方式来实现常态治理,这在环保督察、扫黄打非和专项整治等“事务繁重和快速解决”的短暂时态中具有极强的生存空间。地方政府部门治理活动一旦具备“治理事务数量巨大”和“治理事务内容模糊”两个特征,超载现象便会产生。但在面对治理超载现象时,不同的行政主体伴随治理议题的优先性往往又具有治理主体上的地位差异性。换言之,伴随着治理议题优先性的行政主体在治理权限和资源动员能力上具有明显优势,而处于弱势的地方政府部门所承担的治理任务并不会减少或不重要。正 因为这样,面对数量巨大且内容模糊的治理议题时,具有治理议题优先和治理权限偏强的优势行政主体,其职能必然得到强化,而那些弱势行政主体的职能发挥则存在弱化甚至虚化的现象,公共文化服务部门就属于此列。一方面,公共文化服务部门对于公共文化及其治理事务的内涵缺乏充分认识;另一方面,位于权力位阶弱势的公共文化服务部门缺少与治理事务相匹配的资源禀赋,从而产生“事务重要与职能弱化”之间的矛盾,这是地方政府治理超载“数量”和“质量”内涵的逻辑延伸。

那么,应该如何看待地方公共文化服务部门在面对事务重要与职能弱化的紧张关系时所作出的具体反映呢?一个重要的视角就是从其所采取的工作抓手出发,通过一系列管用、有效的工作机制和工作方法,凸显其所辖议题的重要性,达到夯实政府职能,满足文化建设的需要,这样有利于提升其权力位阶。本文将之界定为治理“治理超载”的技艺,聚焦回应“公共文化服务何以成为地方政府部门治理超载议题以及如何运用治理技艺化解事务重要与职能弱化之间的矛盾”这两个核心问题,具体研究框架如图1所示。

遵照“内理揭示—案例深描—学理抽象”的逻辑理路,本文从三方面展开研究论述。首先,对公共文化服务的实质内涵和逻辑内理进行客观呈现,着力剖析公共文化服务工作如何成为地方政府部门治理超载议题;其次,通过对工作机制、工作流程和工作方法的系统深描,全景式透视H省省级公共文化服务体系示范区创建工作,揭示其在实务场景中如何运用治理技艺来调和事务重要与职能弱化的矛盾;最后,对压力型体制、晋升锦标赛、政策创新扩散、央地关系和人民治理观等理论议题作出学理阐释。

二、公共文化服务是理解治理技艺的重点场域

(一)技艺内涵与演进:从个体的技艺到统治的技艺

“技艺(technique)”是指富有技巧性的武艺、工艺或艺术等。既强调对一般性经验和知识的学习和总结,也注重通过技巧来对原材料和原事物进行加工与艺术性改造。在中国历史中,技艺更多指向的是个体在“熟能生巧”式的经验总结基础上获得的技能或技巧。唐顺之《封知府朱公墓志铭》称:“彼其所谓有待者,不独操柄也。虽文词、技艺,若可以自振於世者,固亦不能无待也耶?”柯岩在《奇异的书简·东方的明珠三》称:“锦绣、抽纱、漆画、金银宝石镶嵌的那些花鸟、人物的精巧技艺,又使他们叹为观止。”可见,技艺实质上就是某一类人群所掌握的特殊技能。

传统文化中的六艺(礼、乐、射、御、书、数),再如“士兵善武、织女专绣和工匠长刻”等都是一种特殊的个体技艺。早期西方对技艺的认识也符合“个体技艺”特征。海德格尔认为,“技艺是对事物外观的‘知’,及基于‘知’的制作物的产生方式”[11]。柏拉图则将这种“知”具象化为“专家知识(Expert Knowledge)”,亦即熟练的技术掌握者们掌握的专业知识。[12]不同的人拥有不同的专业知识,不同的专业知识形成了不同的技艺,包括治病技艺、工匠技艺和生产技艺等。“木匠做木匠的事,鞋匠做鞋匠的事,其他的人也都这样,各起各的天然作用,不起别种人的作用”[13]。

柏拉图也意识到基于“知识”的社会分工缺乏指示性和原则性,是一种基础性的“牧羊术”或“牧马术”。因而需要指示性的技艺(即“牧人术”)来为众多技艺提供指导、目标和评价,由此形成针对“人”的“统治技艺”。它“不是对马群或其它兽群的管理,而是对人群的集合管理的技艺”[14]。统治作为“一种自上而下,通过权力垄断实现社会管理的过程”[15],统治技艺又分为政治技艺和哲学技艺,二者的区别在于对“由谁来统治”的回答。政治技艺侧重于依靠精英来实施管理;而哲学技艺则依托政治家(哲学王)来进行依法治理。但不论是拥有特定资源禀赋的精英,还是“全知全能”的哲学王,统治技艺在实质上都承认“少数统治多数”是不可逾越的社会法则,隐喻着“统治者与被统治者”的对立,且缺乏民主性和平等性。因此,统治技艺作为指示性技艺,迫切需要民主、平等、法治和自由等属性的注入。

(二)治理的技艺:从治理术到现代治理理论

福柯的治理术(Governmentality)并非出于“规训权力”而对君主作出的忠告,而是集中于对“人口治理”的讨论。“西方政治话语一直延续着一种以社会和人口为目标的治理艺术。”[16]在内涵上,治理术包含以下几方面。首先,确立治理艺术的核心问题是“把经济学(家政学)引入政治实践中”[17],形成一种“经济的治理”。经济的治理既不同于以“道德”为核心的自我治理,也不同于以“政治”为核心的国家统治,而是要贤明合理地施行家政。“如何把经济——即在家庭范围内管理人、物、财产的正确方式(人们期望一个好父亲在跟妻子、孩子和仆人的关系中做到这一点)、使家运亨通的正确方式——把父亲对其家庭的这种无微不至的专注引入到对国家的管理中来。”[18]

其次,治理的终极目标必须回归“人口”,包括“人口的福利,其状况的改进,财富的增加,生命的延长和健康水平的提高”[19]。这既不同于马基雅维利出于保护君权而对治理艺术作出的看法,君主具备的辨认危险(一是外在想征服或攫取君权的敌人,二是没有先验理由接受君主统治的臣民)能力和操纵力量关系的艺术都是为了维持君主与君权之间的脆弱联系;也不同于17世纪末欧洲法学家提出“公共的善”的治理目标,因为这种善的基础源于所有居民对法律的遵循和对君主主权的服从,在实质上并未对马基雅维利的观点作出改进。最后,主权者应该拥有必要的治理知识,理性和有效的治理必须建立在对人口及相关事物的充分认识上。这些知识是人与事构成的复杂体,主权者必须对人和与之相关的“财富、资源、领土、习俗、行为方式、饥荒、事故和死亡”[20]等事件有着清晰认知,才能作出科学的判断,从而实现有效的治理。

治理理论作为治理术的进阶形态,将治理术对人口治理的讨论逐步演变为对政府、市场、社会与公民等主体间关系的探讨,并以一种理论的形式确定下来。治理理论源起于20世纪六七十年代新自由主义提出的有限政府和公共选择学派的“政府失败论”。众多研究者意识到单纯依靠市场力量或政府计划和命令不能实现帕累托最优,凯恩斯提出的“看得见的手”和亚当·斯密所倡导的“看不见的手”都无法有效克服政府和市场缺陷。而内蕴公平、多元、合作、透明、互动和法治等属性的治理理论能够较好地解决政府失败和市场失灵的局面,“愈来愈多的人热衷于以治理机制对付市场和国家协调的失败”[21]。在内涵上,公共利益成为治理理论所追求的重要目标,而非为了实现对人的有效控制和管理。在特征上,“治理的主体未必是政府,也无须依靠国家的强制力量来实现;强调国家与社会的合作,模糊了公共领域与私人领域的明确界限,更加强调国家对社会的依赖关系;治理是一个上下互动的管理过程,它强调管理对象的参与;治理还意味着管理方式和管理手段的多元化”。[22]

治理技艺既是福柯治理术的渐进形态,也是对治理理论的内涵扩充和延展,其本质是治理术与治理理论有效结合基础上为政治和社会活动所提供的一系列行为规则和行动指南。随着治理内涵的不断充盈,治理技艺也在相应进行扩充,近年来的合作治理、整体治理、敏捷治理、简约治理和精准治理等都是治理技艺的新形态。

(三)公共文化服务是治理技艺发挥的重点场域

首先,公共文化服务具有“治理事务数量繁多”特征。2015年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,首次提出既有共性又有特色的基本公共文化服务标准化和均等化构想,后续出台的《中华人民共和国公共文化服务保障法》(简称《保障法》)则是实现这一构想的制度化过程。《保障法》将省、自治区、直辖市、地市、县等不同层级的地方政府所应提供的公共文化服务种类、内容和数量作出了标准划分。公共文化服务工作从顶层设计上就涵盖了巨大的事务量,在自上而下的政令传导和政策执行过程中,公共文化服务事务更会呈现递增趋势。“基层政府提供公共服务是完成上级的行政任务,是‘行政逻辑’而非‘服务逻辑’。”[23]行政逻辑会致使地方政府通过“加量”方式迎接上级绩效考评,使得公共文化设施保有量和公共文化服务供给量都会有所增加。