国家如何塑造乡村精英?

作者: 郭忠华 夏巾帼

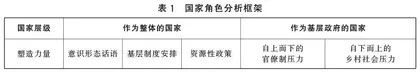

摘 要:围绕“村民自治制度实行以来,国家如何塑造乡村精英”这一核心问题,本文对相关研究领域的文献进行了梳理。本文将国家对乡村精英的塑造区分为两个层次:一是作为“整体的国家”以宏观政策方式塑造乡村精英。其中,意识形态话语的变迁使乡村精英由“政治型精英”转变为“经济型精英”,基层制度设计的变迁使乡村精英由“单一政治型精英”转变为“多元化精英”,资源性政策的变迁则使得“新代理人”登上村庄政治舞台。二是基层政府作为与乡村精英直接互动的行动者塑造乡村精英。其中,压力型科层制使基层政府根据中心工作的性质来塑造乡村精英,使乡村精英经历了税费时期的“灰黑化”、税费改革后前几年的“老好人化”,以及资源下放时期的“新代理人化”;乡村关系则使得基层政府根据与乡村社会的博弈来塑造乡村精英:强乡弱村的乡村关系使乡村精英由“兼业化”走向“职业化”,强村弱乡的乡村关系使得乡村精英主要由“有声望的村民”来担任。

关键词:乡村精英;作为整体的国家;作为基层政府的国家

“乡村精英”的变迁一直受到学术界的关注。学术界关于村民自治背景下乡村精英变迁的探讨主要存在着两种研究视角:一种是村庄社会经济变迁的视角,即把村庄社会经济变迁视为影响乡村精英变迁的关键变量,认为改革开放以来,中国乡村社会发生了巨大的变迁,这必然导致乡村精英发生相应的变化,乡村精英由大集体时期的“政治型精英”转变为“经济能人”[1][2]和“中坚农民”[3];另一种是国家政权建设的视角,即把国家力量视为影响乡村精英变迁的关键变量。杜赞奇认为,基于税赋资源征收的国家政权建设是影响乡村精英从“保护型经纪”向“掠夺型经纪”转变的关键[4]。这一视角被援用来解释改革开放后乡村精英的变迁,认为农业税费时期,赋税征收的困难为“乡村混混”[5]的登台创造了契机,后税费时期,国家资源输入农村则导致“新代理人”[6]的出现。

上述研究视角尽管对影响乡村精英变迁的结构性因素进行了有益的探索,但也存在明显的缺陷。比如,现有研究主要集中于村庄社会经济变迁的视角,对国家政权视角的重视明显不足。即使从后一种视角进行探讨,也主要集中于国家资源性政策对乡村精英变迁的影响上,忽视了国家结构和力量的复杂性。一方面,在塑造乡村精英的过程中,国家力量可区分为两个层级:一是作为整体的国家,二是作为基层政府的国家。前者主要以“间接手段”塑造乡村精英,后者则直接塑造乡村精英,因为基层政府在乡村治理中直接与乡村精英互动。另一方面,作为整体的国家的塑造力量也更加复杂,除了学术界较多关注的资源性政策外,还存在意识形态话语、基层制度安排等力量。基层政府裹挟在上级政府与乡村社会之间,两种力量对比直接影响了基层政府对乡村精英的塑造模式。基于这一问题意识,本文在区分不同层级的国家和不同国家力量的基础上,就“国家如何塑造乡村精英”的问题进行探讨。

一、概念界定

(一)乡村精英

乡村精英主要包括两个要素:一是资源优势,即相较于其他成员而言,他们拥有更多的政治资源、经济资源、文化资源和社会资源;二是影响力,即相较于其他成员而言,他们具有某种权威,能够对其他成员甚至社区结构产生影响[7]-[14]。根据对乡村社区影响的性质,学术界对于地痞流氓、土豪劣绅是否属于乡村精英的问题存在不一致的看法。有学者认为这部分群体不属于乡村精英,因为他们对社区造成负面、甚至不道德的影响[15]。但也有学者把这部分群体视为乡村精英,认为尽管造成负面影响,但他们拥有“话语权”,对乡村社区能够产生重要作用[16]。

根据不同的标准,学者们对乡村精英的类型进行了区分。根据与村庄公共权力的关系,乡村精英可以划分为两种类型:一种是掌握村庄正式权力资源的治理精英,即在任的村(组)干部;另一种是不掌握村庄正式权力但拥有其他优势社会资源的非治理精英,即比一般村民更具有号召力、且热心村庄公共事务的村民[17][18]。金太军认为治理精英与非治理精英的划分不太合理,“治理精英”概念本身就包含了掌握村庄正式权力和其他优势社会资源的乡村精英。因此,根据同样的标准,他将乡村精英划分为“体制内精英”和“体制外精英”[19]。前者是掌握村庄正式权力资源的精英,主要是村干部;后者则是掌握传统等其他资源的精英,主要是村庄中有一定政治和社会影响力的村民,如宗族头人、宗教首领、帮派势力、经济乡绅等[20]-[23]。根据与社区记忆的关联程度,贺雪峰将乡村精英划分为“传统型精英”与“现代型精英”。前者指那些“以名望、地位、特定文化中的位置乃至明确的自我意识为前提”的精英,后者则指在市场经济中获得成功的经济能人,这部分人因为经济上的成功而在乡村社会具有广泛的影响力[24]。吴思红则根据影响力的大小将乡村精英划分为“强势精英”和“边缘精英”,认为前者是个人魅力型精英,在村庄中具有极强的动员能力,后者则指介于普通村民和强势精英之间的村民[25]。

学术界对于乡村精英的界定和分类扩展了我们对于这一概念的理解,但本文所要探讨的“乡村精英”限定为“体制内精英”,即掌握村庄正式权力资源的村干部。村干部是国家治理体系中的重要组成部分,关于村干部在国家治理体系中的角色,学者们亦存在争论。徐勇认为,村干部在国家治理体系中扮演双重角色,既是国家在农村社区的代理人,也是村庄社会的当家人[26]。吴毅认为,徐勇没有看到村干部在具体的过程化情境中作为一个行动者的主动适应和选择。村干部处于“双重边缘化”的结构性困境,即处于政府体制和农村社区的边缘地带,两者都需要村干部,但两者都不接纳村干部,使得村干部只能在夹缝中求生存[27]。王思斌则认为村干部在“乡干部-村干部-村民”的农村基层治理系统中处于行政管理系统和村民自治系统的边际位置,从而使村干部处于干群利益一致的结合点上和利益矛盾的触发点上[28]。

尽管学者们用“双重角色”“双重边缘化”“边际位置”概念表达了他们对村干部在国家治理体系中的角色和位置的不同看法,但他们都承认村干部作为“体制内精英”的中介作用,即村干部是国家与村庄社会之间的桥梁。相较于作为体制内精英的村干部而言,体制外精英则只关联着村庄社会,既缺乏体制性身份,也缺乏体制授予的正式权力。

“精英循环”理论认为,政治统治会随着自身的变化对统治者的品质提出不同的要求,使得统治精英从一种类型转变为另一种类型[29]。本文的乡村精英变迁便是指村庄治理中的精英循环现象,即随着村庄治理的变迁,村干部由一种类型的精英转变为另外一种类型的精英。本文着重探讨改革开放(尤其是实行村民自治制度)以来造成村庄治理中精英循环现象的国家因素。新中国成立以来,村庄权力结构发生了两次转型:一是由传统时期的“国家-乡绅”双重权力结构转变为人民公社时期的国家单一权力结构;二是村民自治制度以来再转变为“国家-村庄精英-普通村民”三重权力结构[30]。在这种“三重权力结构”中,普通村民在形式上成为乡村精英的主要决定力量,即由普通村民投票选举产生乡村精英。但由于村干部与国家存在着紧密关联,国家不但没有离场,而且以不同的力量和方式塑造乡村精英。探讨乡村精英变迁中的国家角色因而极有必要。

(二)国家

自村民自治制度实施以来,国家对乡村社会实行“行政放权”,为村民自治提供了体制空间[31]。乡村精英不再像人民公社时期那样由国家直接任命,而是由村民直接选举产生。在乡村精英产生的过程中,国家表面上不再在场。然而,尽管国家不直接作用于乡村精英的产生,但乡村精英的变迁仍有其政治根源,这意味着要将“国家”视为影响乡村精英变迁的重要变量。

国家人类学研究方法将关注的焦点从国家上层转移到国家的不同层级,将国家分解成“基层阵地”(the trenches)、“分散的地方机关”(the dispersed field offices)、“中央办公机构”(the agency’s central offices)和“指挥高层”(the commanding heights)[32],以此发现不同层级的国家在与社会交往过程中扮演的不同角色。具体到本文,这一研究方法有助于表明不同层级的国家所扮演的不同角色。但由于“基层阵地”与“分散的地方机关”“指挥高层”与“中央办公机构”这两组范畴在分析上并不容易区分,本文把国家区分为“作为整体的国家”和“作为基层政府的国家”两个层级。“作为整体的国家”主要指中央决策机构,它是国家的神经中枢,确立全国性意识形态和政治发展方向、规划和制定全国性政策,并分配和安排政策实施的资源。“作为整体的国家”尽管不与乡村社会直接打交道,但其规定的宏观意识形态、基层制度安排和资源性政策会对乡村精英变迁形成间接的影响。“作为基层政府的国家”主要指乡镇政府,它是国家政权的“基层阵地”,以行动者的姿态直接与乡村社会进行微观互动,上层政权和乡村社会所传导的压力都会影响基层政府的偏好和行为,这些偏好和行为对塑造乡村精英具有直接的影响。

二、作为整体的国家

在乡村精英的变迁中,作为整体的国家通过宏观制度或政策产生影响。这些宏观制度或政策可分为三类,分别从三个层面影响着乡村精英的变迁:一是意识形态话语的引导,这是作为整体的国家从思想和话语层面来影响乡村精英的变迁;二是基层制度设计(如村民自治制度),这是作为整体的国家从人事权角度来影响乡村精英的变迁;三是资源性政策,资源性政策改变了村庄治理事务的性质以及村庄治理的财政权,从而对乡村精英变迁产生深刻的影响。

(一)意识形态话语

在传统时期,国家治理呈现出“无根统治”[33]的状态,即村庄治理不被纳入国家正式治理框架内,实行地方自治。从治理层面来看,传统中国是由官僚中国和乡土中国共同构成的[34]。在乡土中国中,村庄治理形成了以士绅阶层为核心的治理结构[35],士绅阶层是在以土地、权力、声望为标准的社会分层体系中处于优势地位的社区成员[36]。在这一时期,乡村精英主要扮演介于国家与乡土社会之间的“经纪”角色,且受制于“权力的文化网络”[37]。

新中国成立后,我国建立起人民民主专政性质的社会主义国家,传统乡村精英(即士绅阶层)不再承担村庄治理主体的角色。士绅阶层是拥有资源优势的社区成员,与社会主义意识形态话语的要求不相符。国家通过群众性政治运动[38]和“政党下乡”[39]运动,从思想和话语层面来影响乡村精英的变迁。相当长一段时间内,整个国家以政治运动为基础建构出阶级身份和阶级意识,整个社会形成了以政治身份和政治资源为基础的社会分层[40]。传统士绅阶层成为被“打倒”的对象。同时,“政党下乡”在农村地区建立起完备的党组织网络,将农民引入政治生活,从而建构出新的农村精英阶层[41]。新的农村精英阶层(即大队干部)与传统乡村精英存在着巨大的区别,大队干部具有广泛的群众基础,主要来自生活于农民之中而非之上的“草根性”农民[42],且以政治体制内的政治资源而非经济和文化资源为基础[43]。在这一时期,国家通过政治运动塑造了一套完整的阶级话语体系,使得传统时期处于边缘或底层地位的农民在政治历炼和乡村治理中嬗变为新的乡村精英,即以政治身份和政治资源为基础的“政治精英”。

实行改革开放后,国家的工作重心由“政治运动”转变为“经济建设”。随着个体户、专业户的出现和乡镇企业的发展,农村经济能人大量出现。在“以经济建设为中心”话语体系的引导下,尽管中央政策很少正面提倡由经济能人来治理村庄,但在党建话语中,对经济能人的吸纳占据非常重要的地位[44]。1992年以来,农村广泛展开党员带头致富和带领群众共同富裕的工作,党的十四届四中全会正式提出“双带工程”①,党的十六大将“两个先锋队”写入党章②,“双带方针”成为农村党建的重要内容。党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出:“把党员培养成致富能手,把致富能手培养成党员,把党员致富能手培养成村组干部,使广大农村党员在带头致富和带领群众共同致富这两个方面充分发挥先锋模范作用。”从这些党建话语可以看出,国家非常重视对乡村经济能人的吸纳,从提倡把乡村经济能人吸纳入党组织到把乡村经济能人直接发展成为村组干部。乡村精英当中开始出现大量的经济精英,而非人民公社时期的单一性、一元化的政治精英[45]。