我国人口迁移和城镇化格局的转折性变化:2000-2020年

作者: 吴瑞君 薛琪薪 罗志华

摘 要:通过历次人口普查和相关统计资料分析发现,2000-2020年间我国人口迁移流动和城镇化空间格局已经发生转折性变化。以2010年为界,中西部人口向东部迁移的净增量已由波浪式推高转变为波浪式回落,省际之间的流动人口增长明显减缓,乡城转移的人口年龄红利逐渐消逝,城乡老龄化程度双双增长。其重要原因在于中西部地区经济增长和城镇化速度反超东部。进一步分析发现:我国人口与经济区域均衡发展初露端倪,人口空间格局新变化使区域均衡发展面临新机遇和新挑战;胡焕庸线的稳定性奠定了我国人口发展区域均衡的大格局,未来我国人口空间格局的东西变化仍将主要发生在东南半壁内部的东部沿海与内地之间。

关键词:人口迁移;城镇化;空间格局转变

改革开放40年来,中国人口迁移的发展态势引人瞩目,相关研究成果颇丰。与新中国头30年相比,改革开放以后我国省际人口迁移模式发生了重大的逆转性变化[1]。基于1990—2010年历次全国人口普查、小普查资料,不同学者已经对我国改革开放不同阶段的省际人口迁移发展态势进行了深入的分析[2][3][4][5]。研究表明,改革开放以来,我国省际人口迁移总体上表现为由中西部迁往东部沿海地区的“一江春水向东流”态势,且这一“向东流”呈现出“一浪高过一浪”的发展态势。

然而,人口东迁不可能永远“一浪高过一浪”,“潮涨终有潮落时”[6]。我国省际人口迁移空间格局的变化趋势已经悄然发生逆转,并率先引起了一些财经媒体的关注,如第一财经、搜狐网等刊载的文章“人口流向逆转带来什么变化”[7]“中国人口迁移与城市发展的新格局”[8]“中国人口大迁移,在2017年已发生巨大转折”[9]等。对于2010年以后我国人口迁移空间格局出现的新变化,学界特别是人口学领域对此的关注和深入探讨还相对较少。本文主要利用历次全国人口普查、1%人口抽样调查的数据以及常规的人口统计资料,对2010年前后我国人口迁移和城镇化空间格局发生的转折性新变化进行实证分析。文中东中西部地区的划分,与我国经济带的划分相同①。

一、转折性变化的具体表现

(一)以2010年为界,中西部人口向东部迁移的净增量已由波浪式推高转变为波浪式回落

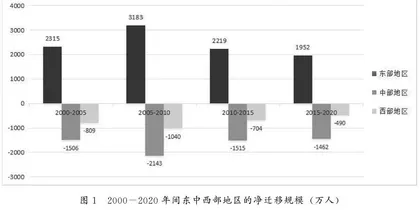

根据历次人口普查、小普查各省份5岁及以上常住人口于普查时5年前的常住地调查数据,可以推算普查时前5年内各省份的省际迁移人口。我国东部地区的人口净迁移量,1985-1990年间仅约240万人(时期末5岁及以上人口于时期内的迁移,下同),2000-2005年和2005-2010年间已经分别高达2315万人和3183万人,但2010-2015年间却急转直下地跌落为2219万人,2015-2020年间进一步下降为1952万人(见图1)。这表明伴随我国地区的经济结构转型和中西部地区的“抢人大战”,尽管东部地区对人口和人才的吸引力依旧强劲,但中西部地区的吸引力也在持续提升。从中西部地区的人口净迁移量来看,我国中西部地区的人口净迁移量始终为负向增长,中西部地区尤其是中部地区的人口流失比较严重。值得注意的是,2015-2020年间,我国中西部地区人口净迁移量出现了由大幅减少转向微弱减少的转折性变化,这与我国近年大力推行的“一带一路”倡议、“西部大开发”“精准扶贫”“乡村振兴”等战略有关。

从表1的四时期三地带之间的净迁移看,东中西部地区均表现为中、西部迁往东部,以中部迁往东部为主流;中部大量迁往东部,少量迁往西部。2005年前后两个时期相比较,东部净迁入量增加了37.49%,中、西部净迁出量分别增加了42.30%、28.55%;中、西部向东部的净迁出了分别增加了39.75%、33.61%;中部向西部的净迁出量增加了130.95%。2010年前后两个时期相比较,东部净迁入量减少了30.29%,中、西部净迁出量分别减少了29.30%、32.31%;中、西部向东部的净迁出量分别减少了29.91%、30.96%;中部向西部的净迁出量减少了16.49%。而2015年以后,中西部向东部的净迁移量减少的这种趋势更加明显。由此可见,四时期三地带之间净迁移转增为减的变化幅度,以中-西流向最为明显。

(二)2010年以来我国省际之间的流动人口增长明显减缓

改革开放以来,我国的人口迁移主要表现为不改变户籍的人口流动。对此,虽然受资料所限,尚难确切区分迁移人口中的户籍与非户籍迁移,但可通过相关数据的分析来说明。2000-2015年间,在全国人口净增量中,省际流动人口的净增量占51.27%;在东部地区常住人口(东部各省份常住人口之和)增量中,省际流入人口(东部各省份来自全国其他省份的流入人口之和)的增量占55.79%;在中、西部地区户籍人口(地区各省份户籍人口之和)增量中,省际流出人口(地区各省份户籍人口流往全国其他省份的人数之和)的增量分别占73.66%、63.76%。2015-2020年间,尽管省际人口流动的主要流向还是中、西部地区流往东部地区,但这种流速开始放缓,甚至出现了部分人口回流西部的现象。此外,上述各地区的人口增量还包括自然增长,所以,东部地区的常住人口净迁入总量中省际流入人口的增量占比在五成以上,而中、西部地区的户籍人口省际流出增量,可能还会大于其户籍人口的增长总量。

表2报告的是东、中、西部地区各省份的省际流动人口增长变化情况,除2000-2005年间中部地区的省际流入人口有所减少外,2000-2020年间三地带的省际流入或流出人口总体上呈持续增长态势。但四时期的增幅变化较大:2005-2010年是明显的高增长时期,而2010-2020年间的增幅则明显缩减。2010年前后两个时期相比较,东部地区的省际流入人口和中、西部地区的流出人口增幅分别由86.35%、77.79%、73.16%,下降到8.40%、8.86%、8.51%;东部地区的净流入量增幅由81.33%下降到1.94%,中、西部地区的净流出量增幅分别由73.53%、100.58%,下降为2.55%、0.64%。东中西部地区之间的人口主流向与上述迁移格局基本一致:中、西部流向东部,中部主要流向东部同时也有少量流向西部。2010年以后,中西部净流出增幅大幅缩减,既是因为新增流出人口减少,也是因为过去流出人口返流的增加以及建制镇和中小城市落户限制放宽后,部分流动人口转变为城镇人口所导致。

(三)2010年以来中西部地区经济增长和城镇化速度反超东部

我国城镇化过程中区域之间的人口迁移流动,主要表现为跨区域的农村人口城镇化转移。经济发展和城镇化水平、速度的区域差异,很大程度上决定着人口迁移流动的空间格局。改革开放以来,我国经济发展和城镇化水平东高西低的空间格局未变,但是,进入21世纪之后,经济增长和城镇化速度的区域差异却发生了逆转性的变化。

根据表3,从三地带在全国国内生产总值中的占比变化看,在2000-2005年间,东部地区GDP占比提升了2.34%,中部地区和西部地区的GDP占比则分别下降2.14%和0.20%;而在2005年-2015年间,这种占比情况发生了转折,东部地区的GDP占比转升为降,而中西部尤其是西部地区的GDP占比则转降为升;在2015-2020年间,东部地区GDP占比的下降趋势有所减弱,而中西部地区GDP占比的增长趋势同样放缓。就东、中、西部地区的城镇化率而言,在2000-2005年间分别提高了8.63、5.62、5.27个百分点,在2005-2010年间分别提高了8.63、5.62、5.27个百分点,在2010-2015年间分别提高了4.88、6.84、7.16个百分点,而在2015-2020年间则分别提高了4.38、7.95、4.51个百分点。由此可见,东部地区的城镇化速度趋于减缓,而中、西部地区的城镇化速度则趋于加快。在2000-2005年间,城镇化速度东部最快、西部最慢;2010-2015年间逆转为西部最快、东部最慢;2015-2020年间进一步逆转为中部城镇化速度最快、东部最慢。

根据推算③,在东中西部地区,四时期全国乡-城人口净转移规模分别为8865、9072、7940、9563万人(见表4),总的趋势是先增后减,然后再增,呈现出波动变化;东部地区城镇的净迁入和农村的净转出人口数量2000-2015年间一直呈现下降趋势,但2015-2020年间有所回升;中部地区的城镇净转入人口在2000-2010年间先减少,而2010-2020年间则持续增加,农村人口净转出表现出与此相反的趋向,即前十年增加后十年减少;西部地区的城镇净转入人口自2000年以来不断增大,增幅先大后小,而农村的净转出则呈现先增后降的变化。从东南半壁和西北半壁来看,东南半壁的城镇人口净迁移在2000-2020年间呈现出先增后减再增的趋势,而农村地区的人口净迁移也表现出了类似的特征;西北半壁的城镇和农村人口净迁移量在过去20年间均保持着持续上升的趋势。这说明,2010年前后的两个十年,中西部地区城镇吸纳本地区农村人口的能力存在明显差异,农村人口跨区域外流的强度也有所不同,这是导致中西部地区人口净迁出量波动变化的直接原因。

(四)乡-城转移的人口年龄红利逐渐消逝,城乡老龄化程度双双增长

从人口迁移流动对流入与流出地的年龄结构差别效应看,在流入地的某个比例指标高于流出地的情况下,从流出地到流入地的转移(可以称之为顺向流动)不可能对流入与流出地的该项指标同时起到抬升效应;而在流入地的某个比例指标低于流出地的情况下,这种转移却有可能对流入与流出地的该项指标同时起到抬升效应。乡-城转移人口一直以劳动年龄特别是青壮年为主,但其占比正在悄悄发生变化。我们根据历次人口普查(包括小普查)城乡年龄别死亡率等资料,推算了乡-城净转移人口的年龄结构,如表5所示。从劳动年龄占比来看,15-64岁年龄段的占比一直保持“城高乡低”,而乡-城转移人口中15-64岁年龄段的占比在2000-2005年、2005-2010年两个时期比城镇或农村更高,但2010-2015年、2015-2020年两个时期的占比则比城镇或农村更低。不难发现,转移对城镇和农村的劳动年龄人口占比分别起到了抬升和下降效应,但2010-2020年间,乡-城转移人口中的劳动年龄段占比已经转变为介于城乡之间(比较接近于乡),因此转移对城乡人口中的劳动年龄人口占比双双起到了不同程度的下降效应。这种双向的下降效应虽然尚属微弱,但却给出了一个重要的提示:乡-城转移人口的年龄结构已经不像过去那样年轻,乡-城转移给城镇带来的年龄结构红利已悄悄地消逝。

从城镇、农村和乡-城转移人口的老龄化程度来看,整体上表现出“乡高城低”的趋势,而乡-城转移人口中的老年人比例通常低于农村,因此这种转移对城、乡老龄化分别起到了缓解和加深效应。在2000-2020年的20年里,全国乡-城转移人口中65岁及以上占比先降后升,即由2000年的5.68%降为2005年的3.73%再上升至2015年的10.57%,乡-城转移对城镇老龄化的缓解效应呈现出明显的波动变化。也就是说,伴随时间推移,乡-城转移人口中的老年人比例提高到了介于城乡之间,乡-城转移将会对城乡老龄化同时起到一定的抬升效应。一直以来,我国许多大城市依靠替代迁移来缓解老龄化,今后或将不可持续,这些都将成为区域和城乡人口均衡发展面临的新挑战。

显然,在流入地的某个比例指标高于流出地的情况下,只有从流入地到流出地的逆向转移,才有可能对流入与流出地的该项指标同时起到抬升效应,其条件为:转移人口的该指标介于流入与流出地之间。我国人口的东西流动是双向的,2010年前后中西部人口向东部地区的净迁移转增为减,是顺向转移减少和逆向回返转移增加的综合结果。可以认为,返乡农民工的总体素质,基本上应该介于东部大城市与回返的中西部家乡之间,农民工的回返转移,可以对流入与流出地的人口素质同时起到不同程度的抬升效应。其实,在东部地区产业结构率先升级的情况下,其向西部地区转移的产业结构水平基本上也介于东西部之间,因此这种产业转移对东西部的产业结构也会同时起到一定程度的抬升效应。农民工返乡和产业转移,也给区域均衡发展带来了新的机遇,同时也意味着新的挑战。

二、对转折性变化动因的探讨

(一)人口东移浪潮的返流加大,中部和西南地区人口占比转降为升