怎样合理配置有限的政府监管资源

作者: 孙志建

关键词:分级分类监管;基于风险的监管;监管资源分配;循证型决策;监管理论

一、问题的提出

合理配置有限的政府监管资源乃现代监管型政府的基础能力。在实践中,政府监管资源配置模式之风格常常居于主观性与客观性、权力主导与风险牵引之间。前者带有自上而下、任务落实、经验驱动以及“撒胡椒面”式的平均主义等特点,后者则具有自下而上、风险牵引、数据驱动以及差异化监管等特点。作为当前中国各级政府监管运行的基本特征和趋势,“分级分类监管”就属于典型的风险牵引式的监管资源配置模式和风格。总体上讲,分级分类监管乃破解监管型国家成长之内在结构性张力(即监管业务无限与监管资源有限之间日渐加剧的矛盾)和推进监管优化的基本方法论;与此同时,它也是现代政府从注重事前监管转向更加注重事中事后监管阶段必须具备的一种核心能力。

随着“放管服”改革深入推进,“重点监管”“分级分类监管”“基于风险的分类分级监督执法”以及“着力防范区域性和系统性食品安全风险”等逐步成为我国政府监管实践中的核心举措与话语。从领域上观察,各级政府部门已经开始在食品安全、生产安全、化妆品监管、知识产权保护、零售药店管理以及城区出租屋管理等领域采用分级分类监管。简言之,分级分类监管是指监管机构对监管对象“以其分类监管信息为依据,评价和确定监管类别,实施差异化监督与管理的活动”[1]。从本质上讲,分级分类监管属于“基于风险的监管” (Risk-basedregulation)。为了更为稳健地推进分级分类监管在当代中国政府监管实践中的实施和创新,就有必要从理论层面对基于风险的监管模式予以系统考察。

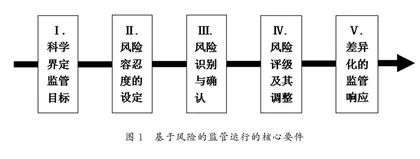

“基于风险的、符合比例的方法”[2]是风险社会中发达工业国家政府监管理论与实践发展的产物。在英国,基于风险的监管作为降低行政成本和促进“优化监管”(betterregulation)的一种措施和方法被提出来[3]。在21世纪初,基于风险的监管越来越成为各个国家和地区政府实施动态、灵活、精准以及差异化监管的方法和理念。譬如,在英格兰、爱尔兰的食品安全监管领域;英格兰与威尔士、爱尔兰、荷兰、葡萄牙等国家或地区的环境保护领域;澳大利亚、荷兰、英国等国家的金融监管领域;英国的职业健康与安全,以及美国食品药品监督管理等皆实行了这种新的监管策略和方法。基于实践探索,朱莉娅·布莱克(JuliaBlack)、罗伯特·鲍德温(RobertBaldwin)、马尔科姆·K·斯帕罗(Malcolm K.Sparrow)以及格雷厄姆·罗素(Graham Russell)等学者对基于风险的监管模式与方法进行了较为深入的理论考察。本项研究旨在以理论文献为基础,结合当前我国各级政府部门推行分级分类监管的政策文本及其困惑,对基于风险的监管模式的潜台词、深层根源、运行程序、核心要素以及潜在风险予以系统考察,以便为当前中国正在积极推进的分级分类监管夯实理论基础。

总体上,学界围绕基于风险的监管模式展开了系列研究,关注的代表性问题沿着两个方向展开:一个方向旨在追问基于风险的监管是如何运行的。譬如:“为何监管者瞄准特定风险和问题? 哪些因素影响到这种选择? 当这些因素向相似或相反的方向发展时,监管将受到怎样的影响?”[4]另外一个方向则旨在考察政府监管机构如何治理那些被视为低风险的监管对象。[5]本项研究关注的核心问题为:在政府监管实践中,监管机构倾向于怎样安排监管的轻重或者优先级? 从方法论的角度,政府监管机构如何进行有效的监管注意力分配和监管资源配置? 为了解答这个问题,本文将依序考察以下几个子问题:其一,何为“基于风险的监管”?它具有怎样的潜台词? 其二,基于风险的监管模式缘何兴起? 这涉及根源、动力以及条件等问题。其三,为了推动基于风险的监管模式有效运行,需要重视哪些核心部件和关键运行程序? 需要克服哪些潜在风险?

二、基于风险的监管模式:一种差异化的政府监管资源配置方案

朱莉娅·布莱克和罗伯特·鲍德温认为:“基于风险的监管是监管机构用来将资源用于那些对其实现目标的能力构成威胁的场所和活动的特殊策略或策略集。在这种做法中,人们倾向于将监管者引向最高风险,并鼓励监管者从较低风险中撤出资源。”[6]换言之,基于风险的监管是指一种根据被监管对象对监管主体目标达成之风险高低来设定政府监管注意力和优先级,并进行灵活、精准以及差异化监管资源配置的循证型决策框架和程序。基于风险的监管模式及其兴起对于政府监管运行而言具有以下几个潜台词:首先,基于风险的监管以“二阶风险管理”为基础。基于风险的监管框架运行以一阶风险管理与二阶风险管理之间的区分为前提。其中,“一阶风险管理”是指关于社会风险(riskstosoci-ety)即监管对象的行为直接对社会面公众造成的风险的管理;“二阶风险管理”是指关于制度性风险(institutionalrisksoftheregulator)即监管对象的行为“向监管机构所欲实现的目标带来的风险”的管理,涉及声誉、合法性以及目标职责履行,等等。[7]在基于风险的监管运行中,重点不是个人或市场经济本身可能面临的潜在风险,而是监管者未能实现其保护监管预期受益人的目标所面临的风险(假设这是更广泛的公众)。[8]换言之,基于风险的监管主要是在“二阶风险”

或者“制度性风险”的意义上使用风险的概念。譬如,在2008年为OECD提交的报告中布莱克讲道,基于风险的监管指的是使用系统化的检查或监督框架,这些框架主要设计用于管理制度性的风险,即监管机构本身面临无法实现其目标的风险。在此意义上, “基于风险的监管涉及对于决策制定框架和程序的发展,以便通过对受监管的公司对监管机构目标构成的风险的评估来为监管活动和资源部署———主要同检查和执法相关———确定优先顺序。”[9]其次,基于风险的监管以“循证型决策”为程序。基于风险的监管旨在根据监管对象的潜在风险高低实现科学、精准、灵活以及差异化的“靶向”资源使用,从而降低政府监管运行的随意性和盲目性。这就要求政府机构将监管资源配置决策确立在足以反映监管对象之风险性的“真实的行为数据”(譬如信用风险数据)基础之上。基于风险的监管试图以循证型决策理念来改造政府监管资源配置决策的基本程序,将政府监管资源配置决策从经验性决策向客观的、系统的以及证据确凿的数据驱动的决策转变。故此,布莱克和鲍德温称: “就其理想形态来讲,基于风险的监管提供了一种循证决策手段,这种手段可以根据透明、系统以及可辩护的框架将注意力的优先地位赋予最高风险之上并进行靶向资源使用。”[10]在这种意义上,基于风险的监管模式和方法的发展是“讲求计算”的理性行政观[11]在现代监管型国家运行中的彰显,其目的在于推进政府监管治理科学化。

最后,基于风险的监管以“命令控制型监管”为超越对象。同元监管、回应型监管等一样,基于风险的监管概念的提出和采用意味着各方对命令控制型监管模式的不满。[12]在传统命令控制型监管模式下,监管议程设置往往是自上而下、任务导向以及权力主导,政府监管资源配置几乎很少顾及监管对象的合规历史、意愿以及能力。现代国家积极倡导以基于风险的监管作为“优化监管”之核心举措[13]的主要原因在于它能帮助政府弱化监管资源配置决策中的命令与控制色彩。这主要是通过“基于风险的优先顺序安排”(Risk-basedprioritisation)[14]来实现。英国在2005年发布的汉普顿报告中就曾提出“基于风险的企业评级计划,为主动检查设定优先事项”[15]。在这种新的监管议程设置方案中,政府监管部门分配有限监管资源(包括注意力)的主要依据不再是主观或者经验性的,而是更为客观和系统性的;监管决策不再是命令控制性质的,而是强调根据被监管对象的风险状况和合规状况进行灵活权变。可以说,对于政府监管而言,基于风险的监管资源配置模式和方法的优势就在于较为突出的灵活性和精准性,这是其显著超越命令控制型监管的地方。

三、基于风险的监管模式缘何兴起:五个方面的解释

为了准确理解基于风险的监管方法的兴起,需要把握正负两种推力,兼顾五种视角。一方面,基于风险的监管方法的兴起受到“竞争性监管空间”的形成、“非零风险政策”的确立、“基于风险”的文化发展以及政府治理“数字化转型”等正向推力的影响;另一方面,基于风险的监管方法的兴起亦受到监管对象的复杂化(譬如,规模增加、风险化等)、事中事后监管的兴起(从管资质到管行为)以及作为二者必然结果的监管业务无限与监管资源有限的矛盾加剧等负向推力的影响。在正负双重变数的作用之下,通过基于风险的监管方法来破解监管业务无限与监管资源有限日渐突出的结构性矛盾就成为政府监管机构的策略选择之一。

首先,基于风险的监管的功能主义解释。功能主义的解释进路旨在从某种独特的公共管理结构、形式、制度、模式、方法以及行动的“显”功能或“潜”功能合理性的角度,对其发生、发展以及终结等给出说明和理解。基于风险的监管乃是监管型政府寻求破解其内在的结构性矛盾而探索出来的一种方案。监管业务的无限性与监管资源的有限性之间的深刻矛盾是现代监管型国家建设及其运行面临的结构性矛盾。在此矛盾约束之下,合理配置有限的政府监管检查和执法资源,“将恰当水平的资源应用于恰当的议题”[16],就成为实现有效监管的核心能力和监管能力现代化的重要体现。总体上,政府监管资源分配的传统方案具有以下几个特点:其一,任务/经验驱动而非数据驱动。政府监管议程主要由监管者根据自上而下的任务需要,凭借简单的数据分析和经验做出,而非确立在系统的数据分析基础之上。其二,模糊聚焦而非精准聚焦。传统阶段也有重点监管的提法,但划定重点监管对象的基本单位为宏观的行业、领域或者时空而非微观的责任主体,政府监管行动仍然缺乏精准度和差异性。其三,平均主义而非权变主义。监管行动的选择没有将监管对象的主体责任履行程度、意愿以及能力考虑在内,因此没有在尊重监管对象积极性的基础之上灵活权变,无法激活监管对象的主体责任意识。

在相对简单的社会中,传统监管模式及相应的监管资源配置决策方法已基本够用。然而,随着两种变数的交互影响,任务/经验驱动、模糊聚焦以及平均主义式的传统监管资源分配方法就变得力不从心。一方面,随着数字经济、风险社会等来临,政府监管对象的规模与属性皆朝向复杂化方向发展;另一方面,随着“放管服”改革的深入,政府监管模式逐步从“有限许可+处罚”向更加侧重事中事后监管的全过程监管转变,监管重心从资质监管转向行为、过程及其结果监管,进一步增加了政府监管的业务量和复杂程度。作为结果,监管业务的无限性与监管资源的有限性之间的矛盾变得更加突出。在此背景之下,政府监管机构越来越感受到采取更加理性、客观和透明的安排监管工作优先次序和部署有限的监管资源方式的必要性。而基于风险的监管方法正是一种讲求数据驱动、精准聚焦以及灵活权变的政府监管资源配置决策方法,它有助于破解监管运行中的结构性矛盾并推动实现政府监管资源“好钢用在刀刃上”。

其次,基于风险的监管的制度主义解释。制度主义试图通过找寻出待解释项的制度诱因而为之寻求合理性。从监管政治的角度来讲,基于风险的监管是对于监管的问责趋于理性化产物。尼古拉斯·卢曼认为, “避免风险便意味着避免理性”[17]。反过来讲,对风险的适度承认和容忍是理性行动的应有之义。在高度不确定性的时代,倘若政府监管试图以机械的、绝对的确定性(譬如,“零风险”)作为目标和手段,那么从监管的效果来看则很可能事与愿违。其关键在于,政府监管部门按照某种“机械的、绝对的确定性”的方式对有限的监管资源进行配置,势必激化结构性矛盾从而无法构建起适应高度不确定性时代的政府监管能力体系。在高度不确定性时代,政府监管资源配置需要重视风险观念和基于风险的思维,将监管对象的危害性及其发生概率纳入政府监管资源有效配置的决策过程中来,避免僵化的一刀切或者平均主义。换言之, “新的不确定政治(thenewpoliticsofuncertainty)必须为失败的可能性创造合法性。”[18]在这种新的风险或不确定性政治氛围之下,国家和公司不需要像所有风险都是可控的一样行事,并会就这一点对舆论和媒体的假设提出异议。对于风险“零容忍”① 的政治话语与基于风险的精神格格不入。这主要是因为基于风险的监管为政府监管运行“嵌入了关于可能失败的明确话语”[19],因此从逻辑上排除了设置“零风险”这种好高骛远的监管目标的可能性。基于风险的监管只有在理性务实的政治环境之下方能诞生。基于风险的监管方法的兴起预示着从监管政治层面承认“非-零失败政策”(non-zerofailurepolicy)的合法性。“‘非零失败’政策正是基于风险的监管所需要的。”[20]没有这种风险包容的观念就没有基于风险的监管理念。在这种政治氛围之下,当代中国的政府监管运行变得更加理性务实,更加理性地兼顾监管问责与风险包容。正是在基于风险的监管的方法和逻辑之下,“包容审慎监管”“轻微违法免于处罚”等类似的话语和行动方可获得制度层面的合法性。