基本公共服务均等化与共同富裕的关系耦合、功能定位和作用机制

作者: 康健

关键词:基本公共服务均等化;共同富裕;功能定位;作用机制

党和国家高度重视共同富裕和基本公共服务均等化,将“基本公共服务实现均等化”和“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”作为2035年的远景目标之一,中央财经委员会第十次会议也强调通过“促进基本公共服务均等化,加大普惠性人力资本投入,完善养老和医疗保障体系、兜底救助体系、住房供应和保障体系”推动共同富裕。这一系列重大政策与重要论述表明,基本公共服务均等化是推动共同富裕的主攻方向。但目前学界对二者相结合的研究还较为有限,特别是对二者理论关系的认知还比较模糊。本文尝试回答这一理论问题,解析基本公共服务均等化与共同富裕的关系,从分析二者政策文本之间的联系出发,借鉴政治学结构功能的分析框架,分析二者在主体、过程和目标的关系耦合,阐释基本公共服务均等化促进共同富裕的功能,基于人民群众这一共同富裕与基本公共服务均等化的共同目标主体,从如何扩大中等收入群体的角度解析基本公共服务均等化促进共同富裕的机制和路径。

一、共同富裕与基本公共服务均等化的关系耦合

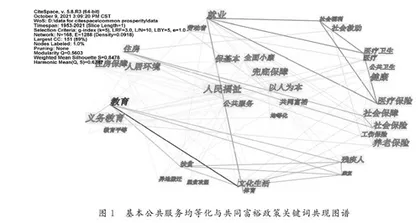

共同富裕是社会主义的本质要求,“共同富裕是全体人民的富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要分阶段促进共同富裕”[1]。基本公共服务是保障人民群众基本生活需要的公共服务,基本公共服务制度是我国民生保障制度的重要组成部分。基本公共服务均等化是全体公民在机会平等的前提下都能公平可及地获得大致均等的基本公共产品。为了更直观地认识基本公共服务均等化与共同富裕的关系,我们使用CiteSpace软件绘制了政策关键词共现图。将中国政府网政策数据库作为数据来源,以“共同富裕”“基本公共服务”或“民生保障”为关键词,共检索出共同富裕相关政策37条、基本公共服务相关政策322条,把政策文本的关键词、发文时间等数据点作为主要字段,按照CiteSpace的格式进行了分析文本自定义编码。基本公共服务均等化与共同富裕政策关键词的共现知识图谱如图1所示:

从政策关键词的共现图谱可以看出,共同富裕与基本公共服务相关的政策体系以“共同富裕”“以人为本”“公共服务” “人民福祉”等为核心关键词向外辐射,连接以医疗卫生、教育、就业等具体基本公共服务领域的外圈层。从总体上讲,共同富裕是基本公共服务均等化的价值与政策引领,共同富裕是对社会经济发展全方位的展望,是今后一段时间我国社会发展与社会治理的基本政策或核心政策,基本公共服务均等化则集中于对社会民生保障的发展和治理,是共同富裕的具体政策、关键维度和核心指标,“公共服务”是这些政策的共同属性,强调以人为本和人民福祉的公共价值。

为了进一步理解二者的关系,本文借鉴了政治学家阿尔蒙德(GabrielA. Almond)所倡导的政治学结构功能分析框架的观点[2]。在政治学结构功能分析框架中,政治功能与政治结构是互构的,不同政治结构将产生不同的政治功能,综合性的结构功能分析框架能够让人们更有效地理解复杂的社会政治现象。借助于这一分析框架,我们将基本公共服务均等化与共同富裕的关系认知定位为一个复杂社会现象。依据它们的内涵与政策类型,将共同富裕定位为框架中的政治功能,这一功能实现依赖经济发展、分配制度、公共服务政策体系等政治结构及其相互间的互动。即共同富裕是基本公共服务均等化的功能所在,基本公共服务均等化是实现国民收入再分配公平正义的重要途径与促进共同富裕的重要基石。此外,结构和功能往往不是割裂而是相互联系作用的,这也意味着对二者关系的认知不能停留于静态层面,而应从动态过程的角度尝试剖析。为进一步认识基本公共服务均等化与共同富裕之间的关系,本文从主体、过程和目标的过程视角分析二者的关系耦合。

主体上,共同富裕与基本公共服务均等化都面向人民,体现以人民为中心的政治价值观。共同富裕是人民群众的全方位、全要素的福祉改善,经历了一部分人先富起来、先富带动后富、第三次分配促进共同富裕等历史进程。这一过程体现着人民群众的主体性和主观能动性,体现着共同富裕既造福人民,也依靠人民。基本公共服务均等化以人民为中心的特征集中体现为制度体系的“九有”① ,这九个方面覆盖人民全生命周期,是实现高质量民生保障的基础性制度安排。均等化的过程就是人民群众均等可及享有基本公共服务,强调人民群众基本公共服务需求的满足。

过程上,共同富裕与基本公共服务均等化都体现着渐进主义,是通过阶段性目标的实现达成远景目标的上升过程。共同富裕的提出和内涵体现着渐进的特征。早在新中国成立初期,毛泽东就在《关于农业合作化问题》中提出了“使农民群众共同富裕起来”的观点[3]。改革开放以后,邓小平指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”[4]江泽民与胡锦涛也对共同富裕作为发展的原则、任务等作了论述。新时期,习近平指出:“共享理念实质就是坚持以人民为中心的发展思想,体现的是逐步实现共同富裕的要求。”[5]当前,党和国家庄严提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的阶段性目标。可见共同富裕的提出和发展是逐渐清晰具体的过程,并成为全面脱贫攻坚任务完成之后的新的历史命题与时代任务。而在共同富裕的内涵上,“共同富裕并非一个理想的结果状态,而是一个动态概念,是社会的持续善治过程”[6]。基本公共服务同样也体现了这一特点,在国家社会保障与福利事业探索的基础上,我国自2005年首次提出基本公共服务均等化,“十二五”时期国家围绕建立与完善基本公共服务体系进行了系列的制度设计,“十三五”时期出台了促进基本公共服务均等化的规划,到如今基本公共服务进入了高质量发展的新阶段,并提出了2035年基本公共服务实现均等化的远景目标[7]。比较上述两个概念的演进过程可以发现,共同富裕与基本公共服务均等化都是随着特定时期的经济发展水平而不断提炼发展的概念,政策目标的实现程度也不断提高,并都设置了相应的远景目标。此外,在两大政策的内容设计上,共同富裕与基本公共服务均等化都经历了从提出概念、完善体系到高质量发展的阶段,民生是实现富裕的基础,二者是同频共振的历史进程。到2035年乃至本世纪中叶新中国成立一百周年之际,共同富裕和基本公共服务均等化还将被赋予新的时代内涵与发展目标,当前共同富裕与基本公共服务均等化远景目标的实现则是新内涵与新目标的基础。

目标上,共同富裕与基本公共服务都追求实现社会的公平正义和福祉共享。共同富裕与基本公共服务均等化都是我国社会政策体系之一,二者的目标是多元的,特别是共同富裕,它是覆盖精神、物质、生态等各方面的人民群众美好生活的远景展望。就当前阶段而言,中国特色社会主义进入新时代,共同富裕的目标就是要实现全体人民从全面小康走向富裕、幸福的生活。基本公共服务均等化则是全体公民能够享有大致均等的基本公共产品。二者在目标建构上凸显了公正正义的福祉共享。共同富裕和基本公共服务均等化都不是简单平均,从正义的角度上讲,共同富裕是要实现最后富的那部分人能够达成一定标准的富裕,均等化则是“最弱势群体能够享有不低于一定标准的基本公共服务”[8]。而这“一定标准”的确定则是基于人民群众美好生活的需要与特定时期的社会经济发展水平,并且“一定标准”的基本公共服务也将是共同富裕目标的组成部分

因此,我们可以这样理解共同富裕与基本公共服务均等化之间的关系:首先,理论逻辑上,共同富裕是基本公共服务均等化的功能所在与价值引领;实践逻辑上,国家将基本公共服务均等化作为共同富裕取得更为明显的实质性进展的重要任务、关键维度和核心指标,基本公共服务均等化与共同富裕是手段与目的之关系,均等化是实现共同富裕的具体政策安排。其次,共同富裕与基本公共服务均等化在主体、过程与目标上存在关系耦合:二者面向共同的主体,体现逐步渐进的政策过程特征,都追求实现社会的公平正义和福祉共享。

二、基本公共服务均等化在共同富裕中的功能定位

从结构功能的角度出发,我们可以将共同富裕定义为中国特色社会主义政治文明的价值追求与重要功能之一,而基本公共服务制度体系则是实现这一价值追求与政治功能的重要制度基础与政治结构,要实现共同富裕,就应当完善共同富裕引领的制度体系,识别其功能,从而实现结构效用。整体而言,基本公共服务均等化是完善共建共治共享社会治理制度的重要基础,是推动共同富裕的重要议程之一[9],也是实现共同富裕的着力点[10]。基于共同富裕与基本公共服务均等化的关系耦合,可以从主体、过程和目标三个角度分析均等化在促进共同富裕中的功能。

主体角度上看,基本公共服务均等化是全体人民追求共同富裕的稳定器。一言以蔽之,共同富裕与基本公共服务均等化就是富裕与民生的关系,基本公共服务均等化是要保障人民群众的基本生活,共同富裕是要让人民实现更高水平的生活富足。从基本生活到富足生活的过程中,一方面需要保障人民群众劳动、就业、医疗、养老等基本公共服务的权利,保障全体公民的基本生活需要得到满足;另一方面,现代社会是风险社会,时代呼吁治理变革[11],共同富裕的实现需要“一手抓经济发展,一手抓风险管理”[12]。因此,更应该发挥基本公共服务在人民群众的社会劳动与财富创造过程中抵御社会风险的功能,例如劳动者的疾病、失业、失能等,通过公共卫生、就业服务、残疾人公共服务等服务的均等可及来提高风险社会的治理绩效,协调劳动与追求美好生活过程中各种复杂的社会关系,减少社会个体的应对成本,防止返贫现象与社会动荡,提高社会安全感,充当人民群众进一步追求和实现共同富裕的稳定器。

过程角度上看,基本公共服务均等化是逐步实现共同富裕的助推器。共同富裕与基本公共服务均等化都采用渐进实现的策略,二者是基本政策与具体政策的关系,基本公共服务均等化是实现共同富裕取得更为明显的实质性进展的助推器。“十四五”时期,我国基本公共服务政策体系的方向是“普惠性、保基本、均等化、可及性、可持续”[13],这与共同富裕的阶段性目标相适应。当前,我国脱贫攻坚取得全面胜利,要使共同富裕取得更为明显的实质性进展,就需要在保基本的基础上,“建立基于多维减贫理念的基本公共服务兜底政策体系”[14],巩固脱贫攻坚成果。通过更加普惠、可持续的基本公共产品供给与正外部性,兜住民生底线,促进劳动积极性与人力资本价值的发挥,实现人民群众的财富创造和富裕生活。基本公共服务均等化还是实现更高水平共同富裕和美好生活的助推器。随着中国特色社会主义事业不断向前发展,基本公共服务均等化通过范围适度扩大、标准适当提高,例如,基本公共服务的范围可能扩充到托幼服务、高中教育、慢性疾病保障等,均等化标准也不断得到提高,社会全体成员能够享有更高水平的基本公共产品,实现由“有服务”向“高质量服务”的迈进,助推实现更高水平、人民群众生活更美好的共同富裕的远景目标。

目标角度上看,基本公共服务均等化是实现全要素共同富裕的基础。共同富裕是一个长期且系统的目标愿景,需要解决很多治理与发展的问题。这些问题的内容是如何实现物质富裕和精神富裕,问题的形式则是发展的不充分与非均衡。因此实现共同富裕既需要实现内容要素的增长,也需要实现共享、均衡的形式要素正义。基本公共服务均等化在以下方面发挥基础性要素功能:首先,基本公共服务的项目覆盖教育、文化、卫生、就业等人的全生命周期要素,这些要素是实现精神的、物质的全要素共同富裕的基础。其次,分配制度改革与多次分配的配合是实现物质要素增长的制度安排,基本公共服务制度均等化主要通过财政和转移支付的手段,保障西部、农村、流动人口、低收入人群等公共服务薄弱地区与弱势群体的公共产品供给,这一过程将为这些区域与人群补齐公共服务的短板弱项,成为经济社会实现进一步发展的基础性公共设施。最后,基本公共服务均等化解决的就是民生保障与基本公共产品分配不均衡的问题,实现均等化将有助于减少特定区域和人群基本生活需要的负担,提高公共产品分配的公平性。均等化的过程将发挥专项财政转移支付的再分配效应,促进缩小收入差距,达成共同富裕共享、均衡的形式正义。

三、基本公共服务均等化促进共同富裕的作用机制

理清基本公共服务均等化促进共同富裕的作用机制,是进一步发挥均等化的稳定器、助推器与基础性要素等功能的关键。人民群众是基本公共服务均等化与共同富裕系列政策的共同作用主体,从人民群众的角度出发分析作用机制,既是理论应然,也是实践必然。