“自发式”政策爆发何以可能

作者: 夏志强 唐慧

摘 要:政策扩散理论分异为渐进性和非渐进性扩散两条研究脉络。国内学界普遍认为,政策爆发作为一种典型的非渐进性政策扩散模式,是中央决策注意力聚焦并实施行政干预的结果。然而,已有实践表明,一项公共政策在缺乏中央关注时也能实现政策爆发。以近几年中国大城市“人才新政”为例,探索“自发式”政策爆发的生成机理。研究发现,“自发式”政策爆发是“易感群体-特定政策-政策企业家-外部压力”综合作用的结果。其中,内部特征塑造下的地方政府作为“易感群体”是“自发式”政策爆发的“重要力量”;具备独特政策属性的“特定政策”是“自发式”政策爆发的“引爆因子”;地方官员作为“政策企业家”是推动“自发式”政策爆发的“关键行动者”;府际互动中产生的“外部压力”是推动“自发式”政策爆发的“加速器”。研究进一步表明,相比于中央干预下的“强制型”政策爆发,“自发式”政策爆发更具政治风险,在此情形下,地方官员通过符号构建为地方自主创新提供合法性框架至关重要。

关键词:政策爆发;创新扩散;自发式;人才新政

一、问题的提出

20世纪50年代,西蒙掀起的有限理性决策思潮对古典理性决策模型展开了猛烈批判,理性主义分析范式在此过程中逐渐式微,主张在边际范围内进行政策调整的渐进主义日渐兴盛。故此,发迹于同一时期的创新扩散理论最初就假定,创新扩散将按部就班,呈现为“渐进调试”的模式。譬如,美国的“为成功付费”“移民法案”等州政府创新政策皆具有渐进性扩散特征,扩散过程符合经典的“S型”曲线。在中国,近几年的“开放数据政策”“智慧城市”“住房限购政策”等大量本土的政策创新,也呈现了相似的扩散历程。

随着政策场景变迁与创新实践发展,急剧性的政策扩散逐渐走进公众视野。譬如,西方国家的“梅根法”“身份盗窃立法”“胚胎干细胞法”,以及国内的“特殊小镇”“积分制政策”“河长制”等政策创新,都戏剧性地与传统的渐进性扩散模式存在较大差异。由此,对政策创新扩散的研究也分异为两条脉络,一条延续着传统政策过程的渐进主义分析范式,另一条致力于研究非渐进性的政策扩散。“政策爆发”作为一种典型的非渐进性政策扩散模式开始被纳入研究视野。为了解释政策爆发,有学者引入与渐进主义范式相对应的间断均衡理论,将议程设置与政策产出联系起来,以决策注意力为切入点,阐述了渐进性的政策调试与突然的政策变化这一动态过程[1]。有学者指出,在以党领政、党和国家相互嵌入的中国政治生态中,公共政策扩散天然具备高位推动的特征[2],中央精神及其战略部署成为地方创新的动力源泉,政策创新更多是中央倡导与地方响应相结合的产物[3]。因此,国内学界倾向于使用中央注意力的间断均衡来解释地方政策创新的非渐进性扩散,将政策爆发主要归因于中央注意力聚焦及其高位推动。

问题在于,中央决策注意力聚焦及其自上而下的高位推动能否解释所有的非渐进性政策扩散?换言之,中央关注和强制性干预力量是否为非渐进性政策扩散的唯一动力?在缺乏以上条件时,“自发式”政策爆发是否可能?答案是肯定的。近年来已有不少地方自主政策创新并呈现出政策“爆发式”扩散的案例,其中,短短几年便迅速席卷中国众多大城市的“人才新政”就是典型案例,也是审视“自发式”政策爆发的一个良好视窗。特别是在近几年来国家行政权力不断上收和制度约束不断强化的背景下,“自发式”政策爆发这一现象更加值得深究。

二、文献回顾

(一)渐进性政策扩散的研究

创新扩散一词最早出现于经济学、管理学以及传播学等学科领域,直至20世纪60年代,才被引入到政策领域的研究中。1969年,Walker在《美国政治科学评论》发表了《创新在美国各州的推广》一文,中西方学界普遍将这篇文章视为创新扩散领域的研究开端。在该文中,作者将“政策创新”定义为“政府采纳某个对它而言是新的政策,不论政策产生了多久和有无被其他政府所采纳”[4]。换言之,只要政策对于某个政府来说是新的,便可称之为政策创新。Rogers在其代表性著作《创新的扩散》中较为完整地阐述了政策扩散,即“一项政策创新随着时间流逝,经由特定的渠道在社会系统的成员中被沟通的过程”[5]。也就是说,存在着这样的政策网络,它联结了社会系统中关注特定政策领域或议题的行动者,行动者在该政策网络可以进行持续稳定的交流。因此,率先采纳某种创新方案或形式的地区将会影响其他地区的政策选择,更具创新精神的地区可以在不给其他地区带来创新风险的同时,成为“民主的实验室”[6]。

政策扩散模式通常指的是一项政策创新在扩散速度与范围方面的特征。自20世纪60年代以来,在西蒙“有限理性”思潮的浸润下,西方政策扩散模式研究基本遵循着渐进式扩散的理论逻辑。学者们认为政策创新扩散源自一个渐进性的学习过程,本质上是各州政府的决策者在时间限制、信息不对称性和决策者有限理性共同塑造下的追求满意方案的行为。经过长期观察,Brown & Cox提炼出创新扩散的三条经验性规律。[7]其中,时间层面的“S型”扩散曲线就是渐进主义的一个生动展现。西方的“个人储蓄账户”“平价医疗法案”等经验性研究也印证了“前期缓慢增加-中期逐渐加速-后期速度放缓”的渐进性扩散过程。Walker曾形象地用“树”比喻各州政府这类按部就班式的创新扩散[8]。同样地,中国独特的政策试验机制也颇具渐进调试色彩,通过“先试先行-由点到面”的政策试验,试验成功便由中央对成功经验进行吸纳,再依次推广到各个地方,由此降低创新失败的风险,这成为政策创新扩散的一种常见举措。

(二)非渐进性政策扩散的研究

在西方国家渐进性政策扩散的主流研究之外,实践领域的急剧性政策扩散现象迅速引起了学界关注。譬如,在短短四年时间里,“无过错离婚法”从发起州扩散到除少数五个州以外的其余美国各州[9];针对刑事累犯量重刑的“三振出局法”在20世纪90年代迅速蔓延[10];“安珀警报”更是代表了西方国家一场快速政策扩散的完美风暴。此外,国内的地方政府创新也不乏相应的实例。譬如,“留守儿童政策”扩散主要聚集于后试点阶段,具有“前期平缓-后期陡峭”的曲线特征[11];“居住证制度”的扩散曲线为陡峭的“S型”。总的来说,尽管中西方治理实践的差异较大,但是学者们都意识到公共政策扩散未必都遵循渐进性的扩散路径。之后,美国学者Boushey撰写了《美国政策扩散的动力》一书,系统性地概括了区别于渐进性的“S型”政策扩散曲线的另外三种非渐进性政策扩散曲线,分别为“R型”曲线、阶梯模式和陡峭的“S型”曲线。最重要的是,该书明确提出了“政策爆发”这一核心概念[12],认为这是一种典型的非渐进性政策扩散模式,并借助流行病学的理论框架构建了非渐进性政策爆发的动力模型。

“政策爆发”是一种非渐进性的政策扩散模式,扩散过程呈现为“R型”曲线。一般而言,外部冲击构成政策爆发的关键驱动因素,一项政策以极快的速度传播,常归因于外部环境震荡。换言之,决策注意力突然跃迁而非不确定性逻辑驱使政策爆发。[13]理论发展表明,政策爆发的非渐进性属性直接导致了渐进主义范式的解释力式微。原因在于,渐进主义分析范式不论是从方法还是规范方面都难以对非渐进性变化的产生机制自圆其说。[14]因此,间断均衡理论范式由于“兼具描述解释渐进性和非渐进性政策过程”的独特优势,成为分析非渐进性政策爆发的新的理论工具。该分析视角假定,注意力是有限的,面对严格的时间、信息、资源限制和个人有限理性,决策者在常规模式下只能依靠渐进决策进行不对称的信息处理,选择性地回应大量社会问题。[15]所以,政策创新只有吸引决策中心注意才有机会打开“政策之窗”,进入政策议程并触发重大政策变迁。[16]总的来说,有限注意力的间断均衡塑造出差异化的政策扩散过程,决策注意力跃迁带来政策突变,公共政策从零星扩散到蓬勃发展是注意力骤然聚合的结果。[17]

(三)“自发式”政策爆发:非渐进性政策扩散的补充解释

与美国分权主义的联邦体制不同,中国国家治理更多地呈现为统一权威下的有效治理。故此,虽然联邦制下的政策爆发分析框架对中国单一制下的非渐进性政策爆发有可资借鉴之处,但对中西方地方政策扩散模式的研究仍然不能简单地进行类比分析。一方面,联邦政府通常在推动地方创新中仅仅发挥着有限的作用,各个州政府实际上拥有较大的创新自主权,州际竞争成为推动政策扩散的重要动力。社会中任意漂浮的大量政策问题、新的理念和政策方案在未能引起联邦政府关注时,也可以凭借利益集团游说、公共舆论等方式,吸引州政府决策者的关注从而被纳入立法议程。[18]另一方面,在中国单一制的制度背景下,地方政府同时聚焦于同一政策议题很大程度上是受到外部压力的影响,尤其是中央政府的直接或间接的指挥和干预。在地方创新实践中,一旦中央决策注意力聚焦于某一政策问题或特定政策领域,地方政府一般会失去创新“退出权”。也就是说,在缺少协商余地与政策变通空间时,地方政府不得不勉力跟进“创新”,“网络理政”就是一个典型例子。[19]近年来,国家制度约束逐渐强化,地方自主创新的风险不断攀升,从政策创新到实质性的政绩产出并非平稳的“自动滑道”,地方政府对自主创新的态度愈加谨慎。[20]

然而,在部分中央政府没有强制要求必须跟进,地方政府享有创新“退出权”的情况下,仍然会有大量的地方政府主动选择积极跟进中央政令[21],更甚者还在某些政策领域中使出“层层加码”和压力推进的执行策略。在此大背景下,这样一种现象值得予以特别重视,即在缺乏中央注意力聚焦与高位推动的某个政策问题或政策领域,地方政府会率先发起政策创新,政策扩散呈现为水平方向的“政策爆发”。正如2017年起始于武汉市的“人才新政”,这项地方政府创新在没有得到中央直接肯定的情况下,短短两三年便“自发式”迅速波及全国上百个城市,从而拉开了中国各大城市间轰轰烈烈的“抢人大战”序幕。这意味着,即便是在中国场景下,中央决策注意力聚焦和高位推动也不是政策爆发的唯一解释机制。可以说,在过去四十余年的改革开放历程中,地方政府始终扮演着推动制度变迁的“第一行动集团”角色,在促进地方经济增长和国家治理现代化中功不可没,所以地方政府在政策扩散中的能动性不容忽视。总的来说,非渐进性的政策爆发不仅可以由中央自上而下的力量推动,也可能是地方自主创新并不遗余力推动政策扩散的结果。一项政策创新如何在缺乏中央注意力聚焦及其自上而下的高位推动时,成功打开“政策之窗”并实现“自发式”政策爆发,这一问题尚未得到解决。

综上,当前研究已然意识到政策创新扩散并非普遍遵循渐进主义的扩散逻辑,有时也会呈现出与“渐进调试”截然不同的重大变迁,集中表现为“政策爆发”。作为一种非渐进性的政策扩散模式,国内学界将政策爆发视为中央决策注意力集中并高位推动的结果。然而,实践表明这并不能解释所有的非渐进性的政策爆发。据此,本研究问题聚焦于,在缺乏中央注意力聚焦及其自上而下的强制性干预治理情景下,地方政府为何选择自主创新并促成政策爆发?其中,特定政策问题是如何引起决策者重视继而进入政策议程的?府际互动是如何转化成为政策扩散过程中的重要动力,地方官员又在其中担任着何种角色?本文将围绕以上问题展开研究,尝试构建“自发式”政策爆发的解释框架并分析其生成机理。

三、研究设计

(一)研究方法

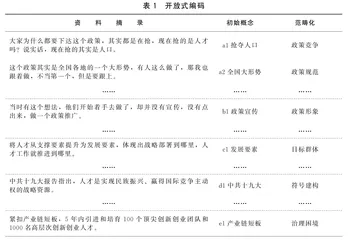

本文采用扎根理论方法研究“自发式”政策爆发及其生成机理。首先,尽管政策创新扩散已经取得了丰富的研究成果,但是学界对于非渐进性的政策爆发的研究仍然不足,尤其是在缺乏中央注意力聚焦和高位推动时,地方政府自主创新促成的政策爆发。扎根理论方法主张系统搜集数据,由经验事实出发而非将事先成型的想法或理论强加于数据,在此基础上抽象出理论[22],这有助于探索“自发式”政策爆发这一新现象背后的深层次逻辑。其次,“自发式”政策爆发是一种独特的政策扩散模式,其生成过程蕴藏着复杂的因果机理。质性研究的扎根理论由于具备一整套规范的操作流程,在政策扩散的因素识别和过程解读中具有天然优势。[23]因此,依据扎根理论思路,通过开放式编码、轴心式编码和选择性编码,自下而上地构建理论并使其达到饱和,以此分析“自发式”政策爆发及其生成机理是适当的。

(二)样本选取

本文以“人才新政”作为研究案例,着重关注大城市的政策扩散动态。自2017年初,武汉市首次提出“人才新政”,全国性的“抢人大战”拉开序幕,极短的时间内便已波及上百个城市,政策扩散属于典型的政策爆发模式。[24]此外,“人才新政”从急剧扩散到增速减缓的整个过程并未受到中央强制压力、上级政府财政支持、激励信号等直接或间接干预。各地却竞相抛出了经济补贴、降低落户门槛等引才举措,以及政策不断加码、配套政策轮番出台和频繁召开工作会议,本质上属于地方政府的自主行为。[25]审视“人才新政”的扩散过程不难发现,虽然“人才新政”扩散是全国性的政策爆发,但事实上,那些所谓的新一线城市和二线城市等大城市才是真正意义上推动“人才新政”爆发的“主力军”。相比于其他三四线乃至五线城市,这些大城市多为省会、副省级城市或处于沿海发达地区,在政治、经济、文化等各方面都具有较大的影响力,城市竞争力强劲。它们不仅最先跟进“人才新政”,最快出台政策方案,也吸引了最多的社会关注和讨论。[26]最终,基于案例典型性、资料丰富性和调研可行性等考虑,本文选取8个大城市作为研究样本,立足“人才新政”的经验材料,致力于构建一个“自发式”政策爆发的解释模型。①