特大城市风险防控“一策多制”的选择机制

作者: 吴晓林 覃雯

摘 要:地方政府的政策工具选择受多种因素影响,既有研究多是从总体或侧面进行概括,简约化地用一种模式来界定政策执行。采用扎根理论方法,引入“路径—激励—督查”的分析框架,对21个特大城市的风险防控政策进行剖析。研究发现,特大城市在政策执行中存在“一策多制”的特征,即“一项政策、多种工具(机制)”。特大城市的风险防控综合运用了政策复刻、细化、创新、加码和变通五种工具,由于风险防控具有刚性和强制性特征,特大城市在政策工具选择时以“遵从为主、应变为辅”。清晰的政策路径规定了特大城市的行动路线,追责问责与专项督查共同约束政策遵从;政策路径的模糊性、正反两类激励与督查中的容错机制,则为政策应变提供“弹性空间”。研究的贡献在于:跳出科层制下政策工具选择的单向线性思维,提出地方政府“一策多制”的政策执行模式,发掘“路径—激励—督查”不同因素的交互影响机制。

关键词:特大城市;风险防控;政策工具;政策遵从;政策应变

一、问题提出

人类无不生活在各类风险之中。在城市,风险的存在不仅开启个人、组织、社区和社会层面的问题场域,也将城市内部,甚至是外部相关的关系陷于失衡的危机场域中[1]。若自然系统、社会系统、管理系统和技术系统的不利因素集中爆发,超过了受灾体的安全阈值,风险就容易演变成各类重大事故或事件[2],给社会造成巨大损害。

第七次全国人口普查数据显示,我国大陆城区常住人口超过500万的特大城市共有14座、超过1000万的超大城市有7座,我们把这21座城市统称为“特大城市”。由于特大城市规模体量大、人口结构复杂,风险呈现出密集性、连锁性、叠加性和突发性等特点[3],所形成的破坏力更大。

自2003年国家构建“一案三制”(修订应急预案,建立健全应急的体制、机制和法制)的应急管理体系以来,中央层面相继出台各类法律法规和政策,防控各类风险。实际上,在风险防控政策与成效之间存在“政策落实”的过程,地方政府的政策执行是确保风险防控效果的关键,地方政府的“掷地”才能使政策落实“有声”。

在中国,中央不仅是政策的主要制定者,还有权要求地方政府贯彻落实政策目标。长期以来,在中央的统一部署下,地方政府进行了风险防控的有益探索,例如,上海市推行“一网统管”、北京市突出“平台建设”、杭州市布局“数智杭州”等,特大城市结合自身资源条件,推出了一些风险防控的新经验。

就地方政府而言,针对特定的政策问题,选择合理的政策工具,是有效实现政策目标的基础[4]。在属地责任、一票否决、压力型体制等综合作用下,地方政府既要完成中央政策要求,同时又非完全的政策“搬运工”,他们也会有“本地化的政策工具选择”[5]。既有研究关注到地方政策的变通性执行[6]、加码性执行[7]、基层共谋[8]等差异化的政策执行方式。但是,在同一项政策中,地方政府不会只有“一副面孔”,而是往往存在多种政策执行方式。我们将“一项政策、多种工具(机制)”简称为“一策多制”。

那么,是什么机制导致“一策多制”的出现呢?我们将以特大城市风险防控政策执行为例,分析“一策多制”的实际,挖掘其背后的影响机制。为此,本文将对21个特大城市的风险防控政策进行分析,回答以上问题。

二、文献回顾:影响地方政府政策工具选择的因素

地方政府的政策工具选择具有复杂性,学界对其大致形成了四类解释。

其一,激励机制的差异。政策制定者和执行者之间的互动关系受制于制度设计和激励机制[9][10],一般情况下,激励强度越强,地方政府的政策执行遵从度越高。财政激励使地方“有利可图”,增强地方政策执行的动力[11][12],财政收益最大化导致地方政府选择性履职[13]。晋升激励促使地方官员倾向于落实与自身升迁相关的指标。问责提供政策执行的反向激励,提高执法检查的频率与违规行为被惩罚的可能性,有利于提升政策遵从度[14],持续的问责促使干部克服“能力危机和本领恐慌”,想方设法改善工作绩效[15]。

其二,政策属性的差异。一般而言,可量化考核的政策更容易被执行。已有研究指出,在目标责任考核机制下,层层下压的可量化的硬性指标,被当作保障地方政策执行的方式[16];相反,不可量化的“软性”指标常常遭到地方政府的忽视[17]。比如,服务型职能指标相较于经济发展型指标量化程度低,导致地方财政支出偏好于促进经济增长,而对社会管理的政策执行不力[18];再如,公安机关更多地关注案件侦查数,而较少将精力投入预防犯罪中[19]。

其三,监察机制的差异。监察机制的差异是地方政府政策遵从或变通的重要原因。有学者认为,政策执行成功的前提是“恰当的政策+高层的决心”[20],上级的监察如强化监督考核、落实责任义务、加强预算管理等[21],目的在于压缩基层政府的行动空间、提升政策的执行力。一项对节能减排的考察发现,高度关联型体制比松散型的考核体制更有效保证政策执行[22],而严格的督查[23]能有效地促进政策的遵从。

其四,利益诉求的差异。地方政府政策执行方式有时基于利益的考量。有研究指出,中央通过地方分权以分散治理风险[24],地方政府兼具双重角色,具备自身偏好的角度[25]和形成独立策略反应的可能[26][27]。在现实中,邀功求赏和推脱责任是政治生活的常态[28],基于成本与利益的判断,地方在政策执行时易形成变通的容纳机制[29],甚至产生避责政治[30]。

学界或者总体性界定影响地方政府政策执行的影响因素,或者聚焦政策执行的某个侧面,做出了有益的探索。但是,地方政府在同一类政策执行过程中,往往存在不同政策工具的交融,自然也就具有不同的选择机制,对其进行差异化分析,可能会有新的发现。本文就将对“特大城市风险防控政策工具的选择”进行分析,以理清影响政策工具选择的差异因素。

三、分析框架与研究方法

本文在既有研究基础上,引入“路径-激励-督查”分析框架,采用扎根理论方法研究。

(一)“路径-激励-督查”的分析框架

政策明晰及激励程度被当作政策执行的两个重要变量。马特兰德建立了政策执行的“冲突模糊”矩阵模型,把政策模糊性看成是政策执行的关键变量[31]。杨宏山提出“路径—激励”政策执行分析框架,指出“政策路径的明晰程度及激励程度共同作用于地方政府的政策执行”,如果政策环境及政策共识稳定,政策目标、政策工具及评价标准更明晰;反之,地方政府就会有自主运作的空间。与此同时,正向激励意在奖励地方政府的服从行为;负向激励则旨在惩罚地方政府的“不作为”[32]。

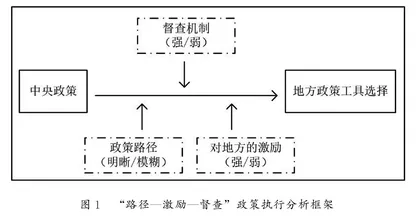

事实上,激励并非刺激地方政府政策工具选择的单向因素。现实中,激励不一定会提升地方政府的政策遵从度。例如,有时地方政府选择与下级政府产生“合谋”,以策略性应对问责[33]。与结果导向的激励不同,督查是一种贯穿政策执行全过程的机制,通常来看,“督查监察是自上而下地对关键决策与重点目标进行追踪、纠偏,以强化政策执行成效的治理机制”[34]。在很多政策执行中,督查降低了央地之间的信息不对称性,导致地方“共谋”“选择性执行”等行为的机会成本不断提升[35],有助于让决策层掌握执行层的行为过程与结果,防止执行偏差引起的政策目标偏离与弱化[36]。由此,督查成为解释政策执行的一个可能变量。本文就在“路径—激励”分析框架的基础上引入督查这一要素(见图1),对21个特大城市风险防控政策工具进行分析。

在各类因素综合作用下,特大城市产生了政策复刻、政策细化、政策创新、政策加码、政策变通五种政策工具选择方式。政策复刻指地方政府“原封不动”照搬中央政策工具;政策细化意味着地方政府制定实施细则、执行标准,将中央政策具体化;政策创新指地方政府依据自身条件,推出新的政策工具;政策加码指地方政府对政策指标的要求趋严,执行标准提高;政策变通则意味着地方政府在具体执行中对政策工具进行调整,对政策灵活运用。

(二)研究方法

通过在中央人民政府门户网站、中国安全管理网、北大法宝、21座特大城市政府及应急管理部门网站进行主题搜索,选取风险防控的政策文本,还以发函的形式向有关部门获取未上网文件。实际获得有效政策文本267份,涉及自然灾害等四类风险的政策措施(见表1),约合120万字。在此基础上,本文采用扎根理论方法展开研究。

1.开放式编码

开放式编码,是指将整理收集的数据资料进行分解、概念化和范畴化,即将资料打散,赋予概念内涵,并重新组合起来的操作化过程。将收集到风险防控文本资料导入 Nvivo12 Plus软件,利用软件的节点功能对政策文本逐句进行开放式编码(见表2),并通过合并同义项、剔除重复项,共得到180个初始概念,覆盖1261个参考点。

2.主轴编码

主轴编码旨在发现并建立概念之间的各种关系,通过对开放编码获得的初始范畴进行凝练和分类,进而持续挖掘各范畴之间的潜在逻辑关系,从而提取主导其他范畴的主范畴。本文将180个初始概念归纳总结得出28个副范畴。在此基础上,进一步根据副范畴的类属特征,总结生成5个主范畴(见表3)。同时,对中央各类法律规定中的政策路径、激励、督查等进行了编码,构建其与政策工具选择的关联,并进行相关系数检验。

3.理论饱和度与相关系数检验

在对政策文本的3/4初次编码完成后,本文对其余的1/4政策文本进行编码,对前后两次编码进行一致性检验,输出的Kappa系数为0.852,表明前后两次编码一致性较强。再辅之以人工对照检验,并未发现新的概念。由此,本文对材料的信息编码已经得到充分挖掘。

本文最终凝练出政策复刻、政策细化、政策创新、政策加码、政策变通5个主范畴。为进一步检验特大城市风险防控政策工具选择的核心概念与主范畴、主范畴与副范畴之间的隶属关系,以及政策路径、督查、激励与政策工具之间的相关关系(见图2),本文使用Pearson相关系数作为参考,一般而言,相关系数强度标准为:0.8-1表示极强相关,0.6-0.8为强相关,0.4-0.6为弱相关。比如,政策工具选择与政策复刻之间的相关系数为0.972,说明二者具有极强的相关性;政策路径与政策细化之间的相关性为0.902,表明政策路径对政策细化有显著的影响。

四、特大城市风险防控的“一策多制”

特大城市风险防控的政策工具选择,既要保证完成中央设置的政策目标,又要兼顾当地实际,实际上演化出“同一政策、多种工具”的执行方式。

(一)政策复刻:特大城市风险防控政策的“搬运”

特大城市在风险防控的政策工具中复刻率最高,占所有文本的57.89%(见表4)。政策工具复刻主要表现在六个方面,即“防控标准化、按规定激励引领、及时督查评估、落实基础保障、遵守原则、遵照目标”,分别占政策复刻文本的34.75%、20.08%、16.60%、12.87%、11.33%、4.38%。

北京、上海、天津、南京、深圳、杭州等11个特大城市《突发公共事件总体预案》对应《国家突发公共事件总体应急预案》,提出“根据实际情况的变化,及时修订本预案”的要求,设置预案编制修订工作的主责部门。此外,21个特大城市复刻了《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》当中“普查工作人员和普查对象必须严格按照《中华人民共和国统计法》的有关规定和本次普查的具体要求,如实反映情况”的规定。

(二)政策细化:特大城市风险防控政策的再明晰

在特大城市风险防控中,政策工具细化率占所有文本的18.95%。“明确防控标准、设定协商协同机制、设置激励示范规则、明确风险防控责任层级”是细化政策工具的主要表现,分别占政策细化文本的71.74%、23.37%、4.89%、3.26%。