遵义会议会址派出所的变与不变

作者: 张敏娇

冬天的遵义,透着一丝丝潮湿的寒意。在遵义市老城区的红军巷里,有一所和居民楼、小吃店比邻而居的派出所。一边是热气氤氲刚出锅的小吃和店主的吆喝声,对面是时不时有民众进出的派出所,似乎毫不相关又十分和谐的场景,附近的老居民都已习以为常。他们给遵义会议会址派出所起了一个亲切的名字——“家门口的派出所”。

不变的“传家宝”

遵义会议会址派出所创建于1949年11月27日,是遵义市第一批创建的派出所,当时名叫老城派出所。1930年出生的胡智义是遵义会议会址派出所75年发展与变迁的见证人。1952年,胡智义被分配到遵义市老城派出所工作。聊起在派出所印象深刻的事,94岁高龄的老人依然很有激情地忆起了一段往事。

1955年,根据当时的政策,对主动坦白交代的违法犯罪人员予以宽大处理。当地有一名陈姓的违法犯罪人员化名白世刚,主动交代说自己在金沙县某地埋藏了枪支弹药。那时距离遵义广场开万人大会宣布违法犯罪人员的宽大处理决定只有三天了,为了把事情原委调查清楚,胡智义凌晨5点动身,步行180里路(90公里)去毕节市金沙县,到县里时已是夜里快8点了。顾不得赶路的疲惫,第二天一早就去当地公安局确认是否在白世刚交代的地点找到了十余支枪支和弹药,取证明材料。中午12点,又启程拿着证明材料步行赶回遵义。

当问及两天步行往返360里路,这么难,可不可以不去,能不能打一个电话来确认时,胡智义很坚定地说,不行,必须去!难也要办,公安是人民的勤务员,就一定要把这个事情弄明白。给予宽大处理不但要经过公安,还要经过检察院、法院,证据充分才能被采纳。那时派出所里没有一辆警车,走多远都得去,要查明白。

公安是人民的勤务员,难也要办。这句话,牢牢印在了遵义会议会址派出所一代代民警的心里……

孔霞是遵义红色义务宣讲员,也是遵义会议会址派出所的一名警嫂。孔霞的爷爷孔宪权是一名老红军,也是遵义会议纪念馆的首任馆长、老城派出所治保会成员,这样的渊源让孔霞聊起遵义城以及遵义会议会址派出所的故事,如数家珍。“你看,这条街上的建筑大都是青瓦、白墙、坡屋顶的黔北民居样式,遵义会议会址派出所周边遍布着遵义会址纪念馆、红军总政治部、苏维埃国家银行旧址等红色地标……红军当年解放遵义城时,为了不打扰百姓就在巷子里打地铺休息,遵义会议会址派出所所在的这条小巷子就被老百姓称为了红军巷。” “遵义不仅流淌过红军烈士的鲜血,同时也见证着红军传人——人民公安的忠诚与担当。”为民而战的基因在一代代民警身上传承着……

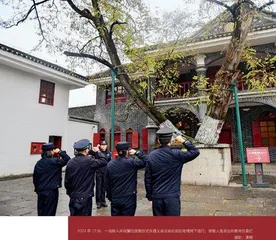

“我是中国人民警察,我宣誓……”2024年12月,一场新入所民警的宣誓仪式在遵义会议会址前的老槐树下进行。领誓人是派出所的教导员袁红。袁红已有20年警龄,如今担任领誓人的她,至今仍记得入警第一天老所长带着他们宣誓。

“瞻仰遵义会址纪念馆,在老槐树前宣誓,是遵义会议会址派出所的一项传统了。”袁红说。从户籍、内勤等岗位走向指导员岗位的她,2021年被授予“二级英模”称号。谈起自己的工作,袁红的话并不多,会带着微笑说都是些很平凡和普通的事。而平时少言寡语的她,做起群众工作却会想方设法打开话匣子。

2022年的一天,派出所接到报警,有人在22楼轻生。袁红带队迅速赶往现场,看到一名年轻女子坐在楼顶。袁红没顾上挂安全绳就爬过护栏,慢慢挨近女子,疏导她……一开始,女子问什么都不答,袁红不放弃,问:“你喜欢喝什么口味的奶茶?我请你喝奶茶好不好?”这句话让女子感受到了一个陌生大姐姐的关心,才慢慢打开了心扉,开始向袁红吐露心声。从傍晚到黑夜,数小时的劝说让女子情绪逐渐稳定下来,袁红把自己的联系方式告诉了她,叮嘱她以后有什么难处都可以找自己。

袁红大姐一般耐心细致的工作风格是遵义会议会址派出所工作法宝的具象化。

贵州省首批“枫桥式公安派出所”、公安部命名的“一级公安派出所”、全国第三批“枫桥式公安派出所”“全国公安机关执法示范单位”、全国“公安楷模”称号,2022年8月30日,荣获首次以中共中央、国务院名义表彰的全国“人民满意的公务员集体”称号……荣誉室里展出的一份份荣誉,都记载着遵义会议会址派出所的坚守与奋斗。

“因名而生、以名为荣,我们曾经测量过,派出所距离会址只有短短的73米。我们是名副其实的会址卫士!”“80后”宋涛是遵义会议会址派出所的第18任所长,说起守护会址这份责任,既骄傲又自豪。

“我们派出所辖区面积3.4平方公里,户籍人口5.92万人,民警19人,辅警31人。面对繁重的工作任务,我们的警力是不够的。警力有限,民力无穷,那就要把群众当亲人,依靠和发动群众,这是我们的工作法宝。”

府后山社区所辖片区在府后山上,20世纪八九十年代建成的居民楼有十几栋。这些老旧民居缺少完善的物业,如何维护这些老旧小区居民的安全、解决老住户的实际困难,成了辖区民警的日常课题。

2024年12月3日,在蒙蒙细雨中,笔者跟随社区民警姚沛君开始了一天的社区走访。姚沛君是名“95后”女警,一米七五的身高很是出挑。“阿姨、叔叔好!我是社区民警姚沛君,我们互相认识一下。”这是姚沛君一天走访下来说的最多的一句话。面对辖区居民,她总是带着微笑。

据姚沛君介绍,辖区属于附近重点小学的学区房,这里住的大多数是上了年纪的老住户和在附近小学上学的租户家庭。遇到独居老人,她总会叮嘱几句,注意用电用火安全,留下警民联系卡,告诉老人遇到困难打她的电话。“谢谢你们关心我哦,进来喝口水嘛!”老人笑着邀请姚沛君进屋坐坐。遇到居民的热心邀请,姚沛君总是笑着婉拒。

“金店里的一键报警按钮在哪里,可以正常使用吗?店员会使用吗?”在百盛商场的金店,姚沛君和搭档逐一检查金店的报警系统。

“最近关注到某银行的电信诈骗案件了吗?如果有大额转账,一定要问清楚与收款人的关系,遇到不配合的就联系我们派出所。”在贵州银行,姚沛君张贴完反电诈海报后,还不忘与大堂经理交流近期的案例,告知对方遇到有嫌疑的情况一定要与派出所沟通,不要贸然转账。

一天下来,走访居民、商场、临街商铺、酒店等,上坡下坡,上楼又下楼,眼看步数要超过2万步,姚沛君面对群众还是保持着微笑。聊起在社区工作的心得,她说刚入警时跟着师傅下社区,师傅教她面对群众一定要笑着说话、会说话。会聊天,难事也不难办了。

随后,她说起了一条群众发来的感谢短信。2024年10月,居民张阿姨给姚沛君发来一条很长的信息,感谢她为自己解决难题的奔忙与付出。原来,张阿姨为支持孙子买房,决定将自家位于府后山的房子卖掉,但却遇到了需要出具其配偶基本情况和户籍迁移等问题。由于时间久远,很多信息无法证实。在她焦头烂额时,想到了求助社区民警。姚沛君通过入户走访、社区调查等工作,最终为张阿姨解决了烦心事。

把“下社区”变为“在社区”,让社区居民遇到困难时,想得到、找得到社区民警。社区民警融入社区,是遵义会议会址派出所的传家宝。

新时代的新模式

遵义会议会址派出所大厅里时不时有前来办理证照的群众。

“在我们所办理证件,可以实现‘一拍共享 一照通用’,居民拍一次照片,身份证、驾驶证、出入境护照都可以使用,省去了多次拍照、尺寸要求搞不清楚的烦恼。”辅警苏杨介绍道。每当有居民前来新办或补办证件,大厅接待的民辅警会介绍这项便民举措,让民众少折腾、少跑路。

红军巷口的7×24小时自助服务机成了派出所的“体验店”,那里配置了身份证自助办理、交通违章自助缴费、驾驶证自助体检等设备,为白天没有时间办理业务的群众提供了全时段的延伸服务。

这项便民举措是贵州省2024年的一项重点工作任务,整合治安、交警、出入境等警种技术力量,汇聚治安等海量照片数据资源,搭建起全省统一照片数据库,解决证件照片分散存储、共享应用难等问题。

作为会址卫士,几十年如一日的守护会址的安全是遵义会议会址派出所的初心使命。建所之初,派出所的老前辈们探索出以治保小组为单位的工作机制,进行夜间巡逻,保护会址及周边安全。孔霞就曾听爷爷孔宪权讲述治保小组抓特务的故事。1951年,派出所辖区曾连续发生多起群众饮水中毒事件。民警在走访排查时发现,是敌特组织实施的渗透破坏活动。于是,便与解放军秘密侦查,并联合捣毁了这个潜伏的敌特组织。成功的经验在当时被遵义全市推广。

“我们不光要有传承,也要有创新。”所长宋涛说。

遵义会址纪念馆每年迎来数百万的游客,旅游高峰期日均人流量达到数万人。老城辖区地处中心城区、老城区,同时交通密集、商铺林立、游人如织。针对新的治安形势,派出所创新景区警务运行模式,使之更加科学、高效、立体、协同:不断建设完善红色地标智能感知、联勤联控、核心守护三层立体防控圈,打造具有特色的旅游警务工作体系。在会址周边街道建立“十联铺”机制,发动沿街商铺参与群防群治,在重点部位安装一键报警装置。有游客走失、有喝酒闹事……无论事情大小,商铺业主都会第一时间向社区民警反映,周边民众成了派出所民警的“千里眼”“顺风耳”。 以遵义市义工联合会为代表的16支力量组成的“1+N”群防群治体系,调动1000余人参与平安共建,警民共同织牢平安网底。

“如今,所里又用上了‘贵警110’系统,警情响应速度和案件侦破效率得到大幅提升。”宋涛所长介绍道,“以前,寻找走失人员经常需要花费很长时间。现在,我们凭借高效的协同作战机制,找回的时间大大压缩,人员找回率保持100%。”

2024年11月27日,遵义会议会址派出所迎来了75岁的生日,这一天,周边的店铺收到了“家门口派出所”民警送来的生日蛋糕。在所里,一进门就摆放着可以借用的雨伞,居民可以随意进出、上厕所、喝水。遵义的夏天潮湿闷热,派出所大厅就成了附近居民歇脚和纳凉的地方。在这里,遵义会议会址派出所民辅警与辖区居民的心,紧紧地贴在了一起。“一方平安、岁月静好”,也成了警民之间共同的守候。

遵义,中国革命转折点,人民公安从这里走来。在新的历史坐标上,“为人民服务”“以人民为中心”的精神在这里接续传承。

遵义会议会址小楼前的槐树,从小树长成了参天的V字形胜利树,派出所前的青石板路在岁岁年年中逐渐磨平和光滑,它们见证了岁月的流逝,也见证了一代代遵义会议会址派出所民辅警的初心与本色。

(责任编辑:张敏娇)

The Legendary Police Station on a Historic Site

By Zhang Minjiao

In the winter in Zunyi city, Guizhou province, a subtle damp chill permeates the air, a police station nestles adjacent to residential buildings and snack shops lining Red Army Alley in the old town. On one side, steaming snacks fresh out of the pot and the lively calls of shop owners fill the air; while across the street, the quiet police station sees a steady flow of residents coming and going. Though seemingly unrelated, the two scenes blend in perfect harmony—a sight long familiar to residents of the area. They have affectionately nicknamed the Zunyi Conference Site Police Station "the police station at our doorstep."