打造武汉—长株潭都市圈全国重要增长极

作者: 张富泉 周建华

摘要:湖南作为长江中游城镇化发展相对滞后的人口经济大省,要融入长江经济带战略生态和经济高质量发展,需按《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,通过“优化行政区划设置”与生产力布局,往北消除长株潭对接武汉的“飞地”,往南解决长株潭“绿心”产业空壳问题,协同长株潭岳,合力打造长沙大都市,打造武汉—长株潭(长沙)双城都市圈全国重要增长极。本文通过实证与大数据分析,阐明在对接国家战略规划的同时,还可放大长沙低房价优势,引导更多人才和务工者回湘购房,形成新的产业集聚绿洲效应,加快湖南崛起并跻身现代化共富强省行列。

关键词:长江经济带战略;武汉—长沙双城都市圈;长沙大都市;湖南湘江新区

一、引言

国家“十四五”规划《纲要》提出:“推动长江中游城市群协同发展,加快武汉、长株潭都市圈建设,打造全国重要增长极。”这里的“都市圈(megalopolis)”一词,最早出自法国地理学家戈特曼(1961)的著作,特指美国波士顿至华盛顿城市连绵带,而后学者经深化研究,发现这种都市圈现象在全世界现代化建设发展中普遍存在[1]。在我国,郑新立(2013)通过改革开放的全程研究,认为中国城镇化有三种模式:一是以京、沪、穗为中心的三大都市圈,二是以省会城市为中心的次级区域性城市群,三是以县城为中心的就地城镇化[2]。对此,本文结合湖南改革发展实践,可以认为,长株潭都市圈的建设主要经历了“三部曲”。

第一部曲是根据我国“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城镇”[3]的方针,“离土不离乡”,主打乡镇企业来搞小城镇。结果是“村村点火、处处冒烟”,这相应的也带来工业化过于分散等问题。而后,由于改革开放的深入发展,特别是邓小平南方谈话的发表,湖南省基于做大当时仅有102万城市人口的省会长沙的需要,相应提出并实施长株潭经济一体化战略[4]。因此期的小城镇发展的惯性思维根深蒂固,即使是学界也主张“保持长、株、潭‘三足鼎立’,严格控制长沙、株洲、湘潭城市人口规模,积极发展醴陵、浏阳、湘乡等一批小城镇”[5]。因此,尽管提出了长株潭一体化、甚至为促进融城发展而将省政府南迁。然而,毕竟由于株洲和湘潭可供城建发展的土地资源有限,除了靠近长沙的城区地块利于城市扩张外,往东则为罗霄山脉绵延的井冈山区,而往南又是湘乡市和湘潭县连片的百万亩良田,致使中心城市发展势必受制于地理和政策等方面的制约与障碍。加之长株潭一体化的目的主要就在于把长沙省会城市做大做强,而在究竟需做成多大规模城市、如何做大做强的路径措施等战略性问题上,学界和相关部门至今尚未达成某种合乎逻辑的共识,以致不能不出现所谓“长株潭、常常谈”的问题。

“第二部曲”是在党中央、国务院颁布《关于促进中部地区崛起的若干意见》(即中发〔2006〕10号文件)后发生的。基于该文件提出支持中部地区城市群及周边地区基础设施建设发展,并相应提出建设中原城市群、武汉城市圈、长株潭城市群和皖江城市带等四大城市群,而河南、湖北、安徽等人口经济大省,均规划概定为“1+8”城市群且其面积至少为5.8万km2、皖江城市带甚至达到7.2万km2的实际。为不失时机地放大长株潭城市群政策效应,时任湖南省委书记的张春贤同志于2006年在全省新型工业化座谈会上明确提出,建设以长沙及长株潭一体化城区为圆心、以一个半小时通勤为半径,包括岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳为周边城市的长株潭“3+5”城市群[6]。而后又根据党的十七大“以提高综合承载能力为重点,以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极”的要求,经国务院批准将长株潭城市群定为全国“两型社会”综合改革示范区。特别是习近平同志首次当选总书记后,于2013年来湘考察时即明确提出,“希望湖南发挥作为东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部的区位优势”,并首肯将湖南湘江新区批准为中部地区首个“跨行政区”的国家级经济新区。2014年国务院又批复“至2020年将长沙建成千万人口规模级的超大型中心城市”。由此一来,湖南步入中部地区崛起与区域性城市群发展的快车道,全省城镇化率由2015年的50.9%,相应提高到2020年的58.8%;其中长沙(2020)年常住人口增加到1006万人。尤其是在城市群发展的龙头带动作用下,全省以高速公路为主干的基础设施建设登上大台阶,相应带来经济全面提速发展的放大效应。

“第三部曲”即为近期、当下及今后一段时期。按照“十四五”规划《建议》和《纲要》的新部署新要求,湖南面临都市圈经济发展高潮期。鉴于此,本研究深入学习并全面领会习近平总书记关于发挥湖南“带部区位优势”和2020年再次视察湖南时所提出的“三高四新”等重要讲话精神,秉承党中央自十八大以来提出并多次下发文件所强调的要“优化行政层级和行政区划设置”[7]等生产力布局等精神,特别是“十四五”规划《纲要》明确提出的“推动长江中游城市群协同发展,加快武汉、长株潭都市圈建设,打造全国重要增长极”及其区别“城市化地区、农产品主产区和生态功能区”[8]等明确要求,结合湖南省情民意与长株潭“3+5”城市群建设发展的迫切需要,因地制宜,适当优化其行政区划设置。并根据湖南全面融入长江经济带战略,促进长江“龙经济带”腾飞[9]之所需,依照东洞庭湖系湘江交汇于长江的大河口地带,创建长沙大都市并推进现代都市圈生态和经济高质量双赢发展的不可分割性,通过优化区划设置实现岳阳回归长沙、长沙回归长江干流城市的历史愿景[10]。概言之,就是要在长沙、岳阳两市现有1500万人口规模基础上,整合株洲、湘潭中心城区资源,建成湖南跻身现代化强省行列所必需的拥有3000万人口规模、总面积达至2.3万km2的长沙大都市,亦即长江中游最大潜在价值规模的北斗星状吉祥美丽之城,从而形成武汉—长株潭(长沙)双城都市圈全国重要增长极。

全文分为五个部分,其中,第二部分阐明长沙星城对接大武汉构建“星汉灿烂”长江中游双城都市圈,呼应成渝双城都市圈、长三角都市圈,协同推进长江经济带战略的美好愿景;第三部分论述通过适当优化长株潭“3+5”包括岳阳在内的城市群内区划设置,往北消除对接大武汉中隔岳阳的“飞地”区,往南解决长株潭“绿心”产业空壳问题,打造长沙大都市并形成武汉—长株潭(长沙)双城都市圈的科学合理性和必要性与可及性;第四部分阐明发挥湘江新区享有省级开放政策和经济审批权政策优势,先行先试组建长沙大都市与加快湖南共同富裕现代化的主要措施;第五部分为几点结论与建议。

二、“星汉灿烂”融入长江经济带战略的美好愿景

习近平同志在党的十八大、十九大当选党的总书记同中外记者见面时即表明,“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”[11];“我们要牢记人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”[12]。可见人民对美好生活的向往,是人民领袖始终如一的追求。在这里,如果追溯历史哲人“星汉灿烂”美好愿景和对民族复兴穿越时空的向往,并结合学者构建长江中游城市群经济增长“第四极”[13]、长江“龙经济带”腾飞需壮大腰部力量[9]等论述,那么打造以长沙星城和武汉(简称“汉”)为双核的武汉—长株潭(长沙)双城都市圈,亦即呼应长三角都市圈并对接成渝双城都市圈,形成长江中游城市群“星汉灿烂”双城都市圈协同发展的全国重要增长极,对推进长江经济带战略和实现中华民族的伟大复兴具有不可替代的重要作用与意义。

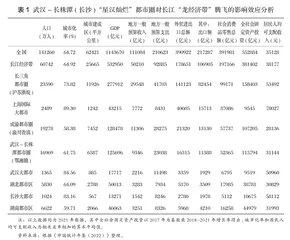

由表1可见,长江“龙经济带”包括以上海国际大都市为龙头的长三角都市圈,亦即长江下游的上海、江苏、浙江、安徽四省市,并延至长江中游的江西、湖北、湖南的武汉—长株潭(长沙)双城都市圈,长江上游重庆、四川、贵州、云南的成渝双城都市圈。该三大都市圈纵贯长江流域东、中、西部共11省市,依托并依赖于长江流域高质量的生态环境,最有条件构建为我国人与自然和谐共生、共同富裕现代化高质量发展的全流域经济带。全域面积约占全国的21%,常住人口占全国总人口的43%;2021年地区生产总值和地方财政收入分别占到全国财政总收入的46.6%和45.2%;拉动经济增长的“三驾马车”中,外贸出口额达10.69万亿元,社会消费品零售总额达19.72万亿元,全社会固定资产投资为38.14万亿元,分别占到全国的49.2%、50.3%和68.9%,居民人均可支配收入相应高出全国平均水平8.68%。尤其是以上海辐射带动南京、杭州、宁波、合肥等27个区域性中心城市并形成长三角全覆盖,其面积和人口虽然只占到长江经济带的17.4%和38.8%,但其主要经济指标如地区生产总值和地方财政收入,分别占到52.2%和58.9%;社会消费品零售总额和全社会固定资产投资,也相应占到50.3%和41.5%;尤其是外贸进出口总额达到14.11万亿元,占到了长江经济带外贸进出口总额的79%;其居民人均可支配收入高于长江经济带平均水平40.1%,并高于全国平均水平52.3%。由此可见,一般起龙头带动作用的大都市规模越大,所辐射带动的都市圈规模便越大,地区生产总值等主要经济指标,更是呈现出质的跃升与几何级数倍增。

譬如,如表1所示的上海国际大都市的发展规模,改革初期的1978年常住人口共1104万人,自浦东开发直至2000年形成长三角城市群雏形,其常住人口规模扩大到1609万人。而后又辐射影响到安徽省域城镇化提速发展,尤其是2010年其省会扩展为长江岸线的大合肥,以至拉近同上海核心增长极的距离,相应带动该省经济崛起并跻身长三角强省行列时,上海(2021)的常住人口规模相应增至2489万人。换言之,按城市人口规模计,按照现代化建设“三步走”战略设计,在“前两步”翻两番达到基本小康时,上海的城市发展规模比改革初期的1978年扩大了45.7%,而在实现全面小康的2020年,又在2000年规模基础上扩大了54.8%。同理,由于武汉—长株潭(长沙)和重庆-成都这两大双城大都市的扩展,也势必辐射带动长江中上游两大都市圈经济的加快发育发展与壮大。

对此,根据表1对长江经济带三大都市圈数据的对比分析可见,人口作为衡量城市尤其是都市圈规模的主要经济指标,一般起龙头带动作用的大都市及其都市圈人口规模,往往与其综合经济总量指标明显呈现正向关系。如果说在改革之前由于传统计划经济的体制性束缚,全国实行统一调拨的行政性资源配置,即使是中心城市也只能起到类似于生产车间的效用,因而城市规模大小与功能强弱尚无关紧要的话,那么随着改革开放的深入,逐渐转向市场起资源配置的决定性作用,于是城市尤其是中心城市作为交通物流枢纽中心,势必对生态和经济高质量融合发展起着关键性的影响与作用。因此,国家“十四五”规划《纲要》提出打造成渝和武汉—长株潭(长沙)两大双城都市圈,无疑是实施长江经济带战略、呼应长三角协同发展的明智之举。因为长三角都市圈(2021年)地区生产总值规模已达27.79万亿元。而处于长江中游“腰部”的武汉—长株潭(长沙)双城都市圈,位于长江上游“龙尾”的成渝双城都市圈,其地区生产总值规模分别为12.85万亿元和12.57万亿元,只相当于长三角都市圈约50%的水平,因而其核心增长极还不足以形成相应都市圈内经济区域的全覆盖。

如果按照国家“十四五”规划《纲要》的新部署来安排,将这两大双城都市圈分别打造为生态和经济高质量发展双赢的全国重要增长极,相应形成对湘、鄂、赣和渝、川、黔、滇经济区域的强辐射与全覆盖,那么,由表1比照上海辐射带动的长三角相关数据即可测算得出,其结果实质上便意味着长江经济带地区生产总值规模在原有基数上翻两番,从而实现由经济高增长转变为高质量发展的“长江龙经济带”腾飞。换言之,推进长江经济带战略,突出武汉—长株潭(长沙)和成渝两大双城都市圈崛起的战略重点,加快形成这两大全国重要增长极,将使长江经济带的城市建成区面积扩大1.40倍,地区生产总值和地方财政收入可分别增长1.54倍和1.65倍,外贸出口额、社会消费品零售额和全社会固定资产投资额,亦可相应扩大1.95倍、1.45倍和1.30倍。居民人均可支配收入在武汉—长株潭(长沙)和成渝两大双城都市圈(2021年)现有基础上,分别增长71.8%和98.3%,即达到基本现代化共同富裕的水平。

三、打造武汉—长株潭都市圈亟须解决两大“飞地”问题

由上所述可知,长江经济带具有跨东、中、西部的纵深地域范围,既拥有涵养生命之源的高品质生态环境,又系高质量发展的大流域经济带。由表1可见,就其支撑和顶托“长江龙经济带”腾飞的三大都市圈而言,长三角都市圈已初步崛起,而成渝双城都市圈的发展势头也比较看好,恰如学者们所言关键就在壮大长江中游长沙与岳阳亦即长江腰部的力量[9]。说到底,武汉—长株潭(长沙)双城都市圈,虽在洞庭湖(长江)北岸有个武汉大都市,但较之成渝双城都市圈其主要缺憾,就是在湖南一侧的长株潭(长沙)对接大武汉之间,还存在着行政平级单元亦即岳阳约1.5万km2的大片“飞地”,致使武汉—长株潭(长沙)双城都市圈还仅仅停留在“十四五”规划的层面。因而要让湖南全面融入长江经济带战略,更加卓有成效地发挥“带部区位优势”和推进“三高四新”[7]战略,首先就得遵循在同一个类型区内不得有“飞地”的区域经济学原理[14](根据《区域、资源与增长》中的理论,都市圈即大都市辐射带动下的紧密型经济区,亦即在地理上相互连接的“毗邻”,其间不能出现不沾边连界的“飞地”[15]),通过优化行政区划设置与生产力布局,消除长株潭对接大武汉中隔岳阳的这块“飞地”,才有可能对接大武汉打造长沙大都市,并加快形成武汉—长株潭(长沙)“星汉灿烂”双城都市圈全国重要增长极,在助推“长江龙经济带”腾飞中实现后发赶超,顺势而为建成共同富裕的现代化新湖南。