新时代农村基层党建的实践逻辑与路径探析

作者: 张燮

摘要:党的十八大以来,党中央高度重视农村基层党建,经过近十年的努力与探索,农村基层党建取得一系列成绩,整体改善了农村党组织的作风,提升了党全面领导农村工作的能力。然而,当前中西部农村党建仍然面临着两大困境:一是人口外流背景下过度强调党员的年轻化、知识化,带来组织人才发展的“结构性缺人”问题;二是基层党建形式、内容、方式与农村基层治理实践相脱节,导致农村基层党建悬浮化、形式化。“去悬浮化”是解决中西部农村基层党建问题的关键,首先是要认识到党员素质如党性、觉悟、认识、能力等不是党员个体的“天生”禀赋问题,而是组织动员问题,只有将农村党员组织动员起来了,才能提高他们的整体素质。那么,在中西部农村发展党员,就要考虑到青壮年人口外流的实际情况,应该放宽条件,更多地发展社会关系和利益关系在村的中年农民。再是要将组织动员起来的党员投入基层实践中,在农村社会治理实践、集体经济发展实践、乡村文化建设实践中锻造他们的品质品格和组织特性,增强基层党组织的凝聚力、战斗力。

关键词:基层党建;组织动员;形式主义;嵌入性党建

中图分类号:D6 文献标识码:A 文章编号:1004-3160(2023)04-0052-11

一、问题提出与研究综述

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视农村基层党建工作,指出“农村工作千头万绪,抓好农村基层党组织是关键”。进入新时代,农村的工作重心发生了明显的变化。一方面,工业化、城镇化和现代化进程快速推动乡村社会转型,农民的经济收入、生活方式、思想观念、利益需求等出现明显分化,在新时期怎样为留守农民提供服务是当前农村工作的重心之一。另一方面,我国进入以工哺农阶段,大量资源投入农村,如何有效承接和利用国家资源是当前农村工作的另一个重心。而农村基层党组织是农村工作的组织载体和“掌舵者”,是基层治理的领导核心,因此,抓好农村基层党组织建设是农村基层工作的核心和关键。

当前学界关于农村党建的方法和实践路径的讨论已经非常丰富,主要集中在两方面。一是组织人才建设。组织人才建设关系到基层党组织能否发挥其政治功能、领导核心地位和战斗堡垒作用,是推进基层党建的基础。当前,农村基层党组织普遍面临着党员干部队伍总体老化、党员干部队伍综合素养不高[1]、年轻党员外流日益严重[2]、青年党员发展难和支部书记选任难[3]等问题,导致党组织软弱涣散、党组织战斗力不强。解决这些问题的关键是加大选优配强力度,大规模补充年纪轻、观念新、素质好、潜力大的优秀人才到村党组织书记队伍中来[4],加强入党积极分子的发现、培养工作,尤其要努力将有学历、有文化的非党员青年作为重点培养对象[5]。二是组织建设实践方式。有关农村党建实践方式探索研究颇丰,大致分为三大类。第一类是强调加强农村基层党组织思想、作风、政治生态建设。在乡村社会转型背景下,部分农村党员出现政治信念淡薄、政治意志衰退、身体在场心不在场现象,故此需要解决党员政治思想入党问题[6],激发基层党员增强身份意识,再造党员主体性,并进一步推进全面从严治党向农村基层延伸,净化优化农村基层政治生态[7]。第二类是以机制创新推动农村党建。当前乡村社会处于快速转型期,传统的农村党建方式与农村新形势不相适应,导致农村党组织无法在乡村振兴中发挥其领导核心作用[8]。通过“联村党支部”[9]、“三联三带”[10]、“党员联户”等农村基层党组织建设机制创新,适应农村发展新需求[11]。第三类是党建与治理相结合。通过将农村党建工作嵌入基层治理实践,在治理实践中教育党员、优化党组织,再造乡村治理的政治基础,重塑乡村社会的公共性[12]。

既有研究存在一些不足。一是缺乏区分沿海发达农村与普通中西部农村党建的视角,中西部农村是人口净流出地,在这一结构背景下探讨过度强调发展年轻化、知识化的党员干部和党员显然是与中西部的现实状况相背离的,既有的研究并没有形成如何在人口外流的中西部农村进行组织人才建设的有效路径。二是既有研究主要是对基层党建成功实践经验的总结和讨论,缺乏对中西部农村党建普遍存在的文牍化、形式化等问题的分析与研究,从而未能有效回应中西部农村基层党建的需求。三是未能充分回答党员素质到底是党员“先天”禀赋问题还是组织动员问题,这是涉及农村基层党建方向、方式、方法的前提性问题。

二、“悬浮化”与当前农村基层党建面临的主要挑战

基层党建“悬浮化”是指基层党建与各地农村实际、农村基层一线工作实践相脱离,只在基层党组织内部开展党务相关工作,使得基层党建出现载体复杂化、工作形式化、痕迹过度化等形式主义问题[13]。党建的“去悬浮化”[14]则有四层含义:一是党建纳入基层治理,即党建作为治理资源、治理工具而被纳入基层治理实践之中,在规范党员行为、统一党员思想、推动基层治理工作过程中,党建及其话语也被不断强化和凸显。二是党建嵌入治理,即将党建嵌入基层治理一线实践之中,为治理提供动力源泉,基层党组织则在治理实践中提升组织力、凝聚力、领导力。三是党建引领基层治理,即通过引领农村基层社会治理、集体经济发展、乡村文化建设,为基层治理把握方向、提供支持,基层党组织在引领实践中全面提升领导基层工作的能力,锻造和保持基层党组织和党员的先进性。四是党建夯实基层治理基础,即通过组织动员和教育群众,重塑基层治理的社会基础,基层党组织也在改造实践中获得群众的认可和支持,巩固党在农村的群众基础。“去悬浮化”要求基层党建必须与基层治理实践结合起来,只有二者结合起来,才能教育、锻炼、考验党员和党组织,密切基层党组织与群众之间的联系,提升基层党组织在基层社会的领导地位,进而才能发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

Z村是典型的中西部农村,位于湖南中部,于2016年由Y村和W村两个自然村合并而成。全村有24个村民小组,共796户3892人。当地属于丘陵地貌,人均耕地少,洪涝灾害频繁,80年代分田到户后,农民开始大量外出务工,形成了以代际分工为基础的“半工半耕”[15]的家计模式。2005年长沙一家私营企业进驻当地进行旅游、房地产开发,给当地农民带来了就业机会,但因为工作岗位有限、工资收入不高,主要解决的是中老年人就业问题,年轻人依然以外出打工为主。笔者经调查发现,在党建工作重要性日益突出的当下,Z村党建工作仍然存在较大的困难。

(一)党员老龄化与党员发展困境

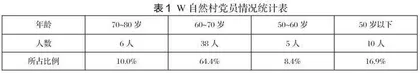

1.党员老龄化与年轻党员外流。人口外流是中西部农村普遍面临的问题,Z村也不例外。Z村全村人口3892人,在村人口仅占总人口的一半,且主要以中老年人、留守儿童和妇女为主,外出人口则以青壮年劳动力为主。人口外流导致Z村党建面临以下三个方面的困境:一是党员老龄化严重,党组织成员的年龄结构不合理;二是中年党员人数少,党员结构出现断层问题;三是年轻党员外流,大部分年轻党员仅党籍在村,而人常年不在村,很少参与党组织生活(表1)。

如表1所示,年龄在70~80岁的党员占比是10.0%,而60~70岁党员占比则高达64.4%,50~60岁的党员占比为8.4%,50岁以下党员占比是16.9%。其中,年龄50岁以下的10名党员中,40岁左右和30岁及以上各4人,30岁以下2人,这10名党员中有一半以上是在学校入党的,毕业后仅将党组织关系转到村里,而在城市定居,很少回村。

70岁以上的党员常年生活在村,但由于年龄大和身体机能弱化,参与村庄事务的意愿明显降低。年龄在50岁至70岁的党员,因为本地旅游开发带来就业机会,而主要以本地就业为主,他们是在村人口的主力,他们的社会关系和利益关系与村庄联系紧密,对参与村庄治理事务较为积极。年龄在50岁以下的党员则因为大部分不在村,所以与村庄的关系不紧密,也不太关心、关注村里的事情。

2.发展党员难。党的十八大后,党中央高度重视农村党建工作,党建成为基层的中心工作,党组织人才建设成为应对当前农村党组织老龄化问题,以及提升基层党组织战斗力和领导力的重要抓手。实践中,组织部门普遍严格党员的选拔标准和条件,要求年轻化和知识化,以提高农村党员的知识文化素质。按照上级部门要求,Z村新发展党员时要求所发展党员年龄在35岁以下、学历在高中及以上。

根据调查,在Z村所在地区,上级组织部门对村级党组织发展党员的年龄、学历、数量都有明确规定,并按照要求制定了相应考核标准,考核结果与村干部的绩效挂钩,因此村干部必须按照上级规定和要求发展党员。然而,Z村所在地区靠近长沙市,绝大部分年轻人在长沙市及周边务工,少部分年轻人因为家庭或个人原因留在当地县城。为了达到上级的考核要求,村干部只有凭借私人关系或做工作的方式,动员留在县城工作的年轻人回村入党。而实际上,这些年轻人的工作、生活、交往在县城,只是偶尔回村看望家人或参加红白喜事,其他方面则与村庄没有多少联系。通过做工作等方式发展的年轻党员,一方面,因为他们本身并不想入党,入党主要是为了帮村干部完成任务,因此入党后态度也不积极,经常不参加组织生活和重要会议,村党支部对他们的管理基本上处于真空状态。另一方面,他们的生活和工作都在县城,与村庄的联系非常弱,他们的党员身份对村级治理的作用不大,村党支部很难将他们组织动员到农村社会治理、集体经济发展、乡村文化建设及其他基层一线实践之中。但事实上,一些真正有意愿入党且长期在村的村民却因为年龄、学历等原因被排除在外,这些人一般是利益关系、社会关系都在村的中年农民。

(二)党建实践的“悬浮化”

党的十八大以来,农村基层党组织经过一段时间的规范化、制度化建设,一定程度上改变了过去无组织、无制度、无纪律的涣散状态,激活了党员组织意识和身份意识。但是笔者调查发现,在广大中西部农村,基层党建仍然存在比较突出的“悬浮化”现象。

1.党建形式和内容的机械化。笔者在中西部农村调研发现,农村基层党建的形式、内容在各地农村都相差不大,如主题党日开展的时间、内容、方式都大致相同,即开会时间在每个月月初,会议内容主要是学习习近平总书记讲话精神或有关政策和制度,开会方式是支部书记在台上讲授、党员在底下听。Z村主题党日因为会议形式刻板、内容枯燥,党员参会的积极性不高,村干部只能通过人情面子、发钱发烟的方式吸引党员来开会,开会成了走过场——签字拍照、完成上级考核的手段。

2.当前农村基层党建仅仅将重点放在党组织的内部学习、开会等活动上,而较少与农村基层治理实践相结合,导致基层党建逐渐变成党组织内部的封闭活动和应对上级考核的工具,而与群众生活、基层治理关联不大。党建脱离基层实践,缺乏实践的磨练,制约了基层党组织在基层治理中引领和战斗堡垒作用的有效发挥,也影响了党员身份意识和责任意识在基层实践中的贯彻,更无法让党员区别于一般群众进而获得群众的认可。

三、当前农村基层党建“悬浮化”问题的逻辑分析

深入分析当前中西部农村基层党建面临的“悬浮化”困境,不仅能够搞清楚基层党建形式化的深层次原因,而且有利于形成有效的党建工作方案和建议,推动基层党建有效、有序开展,巩固基层党组织的领导地位和战斗堡垒作用。笔者经调查发现,中西部地区农村基层党建面临人才困境与党建形式化的原因,主要包括结构性困境和制度性约束和过程管理松散等。

(一)组织人才发展:受结构性困境与制度性约束双重影响

1.结构性困境。随着城市化、工业化和现代化的快速发展,农民也被彻底卷入市场经济中,家庭经济收入高度依赖市场经济。中西部农村主要以农业经济为主,农业所能吸纳的劳动力人口有限,绝大部分农民家庭经济收入依靠进城务工获得。大量青壮年劳动力流向城市,人口的大量外流已经导致当前中西部农村基层党组织人才建设面临的结构性困境。Z村常年生活在村人口不到全村总人口的三分之一,留在村里的主要是缺乏或失去市场竞争优势的中老年人,他们当中的许多人年轻时外出务工,年老返回村里;少部分中青年人因为家庭发展需要而留守在村,如为了照顾子女生活学习或为了照顾年老父母而选择回村。

2.制度性约束。学界普遍认为党员的老龄化和党员的文化水平不高是农村基层党组织软弱涣散的重要原因,因此在农村基层组织人才建设实践过程中,制定了相应的制度规定。如要求村支部书记年龄不超过55岁,发展普通党员要求其年龄在35岁以下、高中以上学历。从表面来看,这些制度性规定能够缓解中西部地区基层党员老龄化矛盾,提升党员的整体素质,但忽略了中西部农村大量青壮年人口外流这一前提条件。而村庄有一部分中年人,他们因为年龄关系或家庭发展阶段的需要而选择回到家乡,他们长期生活在村,与村庄社会、利益高度关联,关心和积极参与村庄公共事务,但他们却因为年龄问题而被排除在基层组织发展对象之外。