基于SFIC模型的基层社会风险协同治理路径选择

作者: 杨丹

摘要:以多主体协同治理机制有效防范化解社会风险是推进国家治理体系和治理能力现代化进程中理论和实践共同关注的话题。信访事项体现了社会矛盾的汇聚焦点,可能引发涉访群体性事件、涉访突发事件、缠访闹访或以极端手段为代表的恶性事件,是基层社会治理的重要场域。L市村(居)民议事会公开评议信访事项是促成多主体协同治理、防范化解社会风险的基层探索。以SFIC协同治理模型为参照,对L市的探索实践进行分析研判,并从治理理论创新、政策体系支持、平台建设完善和资源保障到位四个方面提出优化基层社会风险协同治理的路径,对于实现基层社会风险的防范化解具有重要的现实意义。

关键词:社会风险;基层社会治理;协同治理机制;SFIC模型

中图分类号:C9 文章标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)02-0107-12

一、问题的提出

继“风险社会”一词1986年被德国社会学家乌尔里希·贝克首次提出并阐释后,吉登斯、卢曼、拉什等学者进一步丰富并形成了风险社会理论。通过对我国社会经济发展中的前现代性、现代性与后现代性矛盾共生的“断裂的社会”特征的研判,学者们作出我国“已迈进风险社会”的判断。[1]步入风险社会使得当今政府治理较之以往任何时代更趋复杂和困难[2]。由于社会成员和社会组织相互之间存在基于权益基础上的民间性冲突和社会性对立,社会风险常与基层矛盾纠纷密切联系。由此,社会风险治理途径的落脚点常常指向对基层矛盾纠纷的防范和处置,社会治理尤其是基层社会治理与社会风险防控成为同一场域的不同表达方式。学者们对风险治理的实践、风险治理体制的形成和风险治理机制的构建形成了丰富的研究成果。杨永伟指出,风险治理体制的创建需要多元治理主体的共同参与。作为公共权力的行使者和公共政策的制定者,政府具备在风险治理中的领导组织能力和合法强制力。[3]风险治理过程实质上是政府、市场、社会等相互依存的风险治理主体通过交换资源、共享知识和谈判目标而展开的集体行动过程。由此,“协同治理”在防范和处置基层矛盾纠纷中的价值得到越来越多的认可和研究。协同学本是探讨在普遍规律支配下有序的、自组织的集体行为的科学。[4]而进入治理理念中的协同观念却体现了对政府部门、非政府部门、社会团体、社区组织及公民个人治理权力实施过程的强调。[5]罗茨提出协同治理的具体组织形式,包括组织之间相互依存,资源共享,信任基础及合作网络,[6]斯托克进一步论证了在协同治理过程中,不同组织间的界限模糊、相互依赖及自我管理。[7]此后,学者们进一步丰富了协同治理路径的研究,提出了跨部门协同(cross-sector collaboration)分析模型、六维协同模型、公私协力运作模型、SFIC模型[8]和在SFIC基础上构建的协同治理综合模型[9]等。用风险社会理念思考探讨社会治理问题,于协同治理中谋求社会风险的防范和化解是风险社会中基层社会治理的必然方向。

党的十九大报告指出,要加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。在基层社会治理中,信访作为中国特色的诉求反映通道,既是反映社会矛盾的窗口,又是化解社会矛盾的重要途径。然而,与此同时,由于其与涉访群体性事件、涉访突发事件、缠访闹访或以极端手段为代表的恶性事件等的密切联系,这一社会矛盾化解的途径本身常常潜藏巨大的社会风险。在现实中,存在一些重复信访事项所涉诉求中合法合理的部分虽已予以解决,却持续反复在各级地方政府登记反映的现象。这将不仅导致政府部门的资源浪费,而且潜藏破坏社会稳定的风险。对于一些特定重复信访事项,L市通过引入协同治理理念,推行“村(居)民议事会公开评议信访事项”做法,收到了积极化解矛盾,中断恶性循环,防范社会风险的效果。风险治理是实现安全稳定的基础性、前瞻性工作,也是实现安全稳定最经济、最有效的手段。在L市的基层治理创新中,协同治理理念是如何嵌入的?又是如何实现对基层社会风险的防范化解?在基层社会治理中,如何形成有效的基层社会风险协同治理机制?这是本文试图探讨的问题。

二、SFIC模型工具及其适应性

SFIC模型由学者Ansell和Gash在研究137个不同国家、不同政策领域的案例后提出。作为用于描述协同治理过程的权变模型,SFIC模型为分析协同治理路径形成过程提供了理论框架。

(一)SFIC模型的分析框架

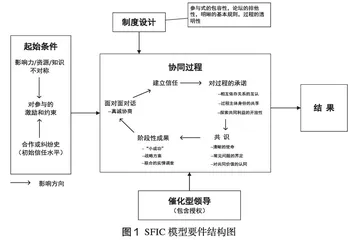

SFIC模型中的字母S、F、I、C分别指代在协同治理过程中影响协同治理效果的四个核心因素:“起始条件”(Starting Conditions)、“催化领导”(Facilitative Leadership)、“制度设计”(Institutional Design)和“协同过程”(Collaborative Process)。每个因素由多个变量组成,具体如图1所示:

如图1所示,SFIC模型描述了协同治理的四个关键因素和协同治理的实现路径:1.初始条件:各方参与协商的动机强弱是协同治理的基础条件,“影响力/资源/知识不对称”的情况和“合作或纠纷史”决定“对参与的激励或约束”;2.催化型领导:协同治理的实现需要以“引导”为主要模式,以“授权”为表现形式的领导方式;3.制度设计:以“参与式的包容性”“论坛的排他性”“清晰明了的基本规则”和“过程的高透明性”作为协同治理过程制度设计的主要特征;4.协同过程:由“初始条件”“催化型领导”和“制度设计”推动实现协同过程:以“面对面对话”奠定真诚协商的基础;在协同治理的各方参与者中“建立信任”,并“形成对协同过程的承诺”,即互认相互依存关系、共享主体身份、开放性地探索共同利益,直至形成“共识”,对使命、常见问题和共同价值形成相对一致的认识,达成“阶段性成果”,如取得一些小进展、形成推进行动的战略方案或组织了联合调查等,以这一协作过程的不断循环增进协作,最后达成协同治理的结果。

(二)SFIC模型的应用推广

SFIC模型刻画了形成协同治理的过程,提出了协同治理得以实现的关键过程和要件。在模型提出之后,逐渐获得广泛的应用空间,不仅被用作构建协同治理综合模型的基础模型,还被各国学者用于不同领域,如Heart Health Initiative项目[10],西雅图Light Rail Project项目,印尼基于社区的环境卫生项目。国内学者将其引入对乡村振兴、精准扶贫、网约车服务业、乡村环境治理等多个场景的研究,形成了对我国在多个治理场景下协同治理形成过程的分析,其对基层社会风险协同治理路径的研判也具有类似的适用性。

三、案例背景、做法与成效

H省L市推广“村(居)民议事会公开评议信访事项”的探索在基层社会矛盾化解和社会风险防控中取得初步成效,为实现基层社会风险协同治理提供了示范。

(一)案例的背景

L市在经济社会高速发展的过程中,曾因矿产资源开发、园区建设、城市扩充、房产开发、征地拆迁、移民安置等引发的纠纷凸显,社会矛盾交织,信访作为民众诉求反映通道,成为当地基层社会风险的集中展现。L市的民众到国家信访局越级上访量曾长期位居全省前列甚至是全省第一,信访事项对应的压力巨大。据实地调查,L市的上访事项中,仅约30%是初信初访,其余均是重复上访事项。重复信访事项中不仅存在进京赴省越级上访,还有扬言制造极端事件以求给政府施压等情况。“重复信访事项”俨然成为潜藏巨大风险隐患的“容器”。

(二)具体的做法

H省L市在村民自治相关规程的指导下,探索了以村(居)民会议或村(居)民代表会议对特定信访事项以特定程序进行公开评议,经表决形成评议结果,由政府部门进行审查备案并上传至信访信息系统,以增进对信访人的解释力和约束力,化解矛盾,降低风险。特定信访事项指经属事、属地部门依法依程序办理完毕,但信访人不认可、不愿意通过复查复核程序或法定途径维护权益,而执意重复信访,甚至越级到市、赴省、进京缠访闹访的信访事项。H省L市“村(居)民议事会公开评议信访事项”的具体流程如图2所示。

首先,通过村(居)民会议或村(居)民代表会议,从村支两委成员、两代表一委员、党员、乡贤能人和群众代表中,推选15-21人作为村(居)民议事会成员,组成村(居)民议事会。

其次,为村(居)民议事会评议信访事项进行制度建设和规程设置。L市制定出台《L市村(居)民议事会公开评议信访事项议事规程(试行)》规范村(居)民议事会评议信访事项过程。《L市村(居)民议事会公开评议信访事项议事规程(试行)》明确了进入村(居)民议事会评议流程的信访事项的类型和特点;明确村(居)民议事会成员的产生方式、回避规定、其他参会人员的构成,等等;形成对村(居)民议事会流程的明确规定:由乡镇政府工作人员居中主持,由评议对象(即所评议信访事项的信访人)对议事会提出自己的诉求,由议事会成员依次发表自己的意见,职能部门工作人员解答相关政策,法律工作者和社会工作者提供相应的专业意见和后续服务。

最后,对该信访事项进行公开评议并运用其结果。对信访事项是否应定性为“无理诉求”,按规定程序由参与公开评议的村(居)民议事会成员进行公开表决,形成评议结果后在村(居)内公示,公示后由政府部门予以审查并备案,登记录入信访信息系统,作为对该事项不再通报和考核的依据。对于确定为“无理诉求”上访人在评议结果公示后仍前往信访部门缠访闹访的,将进入“失信登记”程序。

(三)取得的成效

2020年H省L市探索实施了村(居)民议事会公开评议信访事项机制,对一些执意重复越级上访的疑难信访问题,通过召开村(居)民议事会,由以村民代表等为主的议事会成员对其公开评议并做出结论,之后由各级政府认可备案并合理运用。2020年,L市公开评议了过去累计进京赴省重复上访次数达170余次的进京重复越级上访、缠访、闹访信访事项34件,使其潜藏风险得到化解,1年内L市信访量从排名全省第一下降至第五;进京到国家局越级上访量大幅度下降;下辖各县市区全部退出省重点调度县;群众满意度同比上升了20.1%。从某种意义上讲,这一探索一定程度上诠释了如何“将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态”。由此,探讨H省L市的“村(居)民议事会公开评议信访事项”并研究其内在的社会风险协同治理机制具有典型的研究价值和推广意义。

四、基于SFIC模型的分析

通过深入分析L市“村(居)民议事会公开评议信访事项”探索过程,旨在通过“解剖麻雀”实现对其内在基层社会风险协同治理路径的刻画和探讨。

(一)协同路径

鉴于L市村(居)民议事会公开评议信访事项所取得的成效,现以SFIC模型为分析框架对其协同路径展开分析。具体如图3所示。

1.协同治理的起始条件

村(居)民议事会公开评议信访事项得以顺利推进,其起始条件可以从“各方影响力/资源/知识的不平等性”“公开评议前参与各方间的合作或纠纷史”和“参与各方的协同动机”三个变量来剖析。

其一,参与各方影响力/资源/知识是极不平等的——多个参与主体:乡镇政府、政府职能部门、议事会成员(村民代表)、信访人、社会工作者和法律工作者等具有明确的影响力/资源/知识的不确定性。乡镇政府工作人员有公权力,职能部门工作人员有政策解释权,法律工作者和社会工作者有自己的专业知识,议事会成员具有民间影响力,被评议对象的资源和知识的占有具有不确定性,各方在影响力、资源和知识的占有上是不对称的。可喜的是在影响力、资源和知识的占有上,没有哪一方是处于绝对的劣势。譬如,乡镇政府和政府的职能部门在资源上更充沛,但在基层事务处理中的影响力或不如以村民代表为主的议事会成员,影响力和资源相对缺乏的社会工作者和法律工作者他们拥有的专业知识又是其他参与各方无法比拟的,等等。