湖南乡村产业振兴模式与农村资源的耦合

作者: 曾广录 秦小珊

摘要:实施乡村振兴战略,由示范走上全域,必须改变扶贫时代由外生力量推动的主导模式,通过开发特色产业,增强农村内生发展动力。激活乡村振兴的内生动力,走特色产业发展的乡村振兴之路,形成发挥本地资源优势的乡村振兴模式是关键。从资源禀赋看,与发展农村产业相关的资源可分为四大类:自然资源、文化资源、经济基础、主体资源。根据湖南实际,与湖南农村地区资源禀赋相耦合的乡村振兴产业模式主要包括五类:休闲旅游型、农旅融合型、特色农业型、文化传承型、综合治理型。根据市场投资动力的大小,与这些产业振兴模式对应的主体资源耦合模式主要为市场型、市场+政府型、市场+政府+乡贤型、政府+乡贤+社会帮扶型。各地区应根据本地资源特点及经济实力选择适合自己的发展模式。

关键词:乡村振兴;资源禀赋;产业耦合模式;主体耦合模式;市场动力

中图分类号:F2 文章标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)02-0094-13

一、引言

由于脱贫攻坚任务的全面完成,2020年成为中央政府农村发展战略的一个分水岭:之前的脱贫攻坚奠定了乡村振兴战略实施的基础,之后实施乡村振兴战略,将巩固和提升脱贫成效的可持续性,真正实现中国农村的现代化。已有的研究表明:中国脱贫攻坚巨大成效的取得,主要以政策支持、政府投入、企业和社会帮扶等外力作用为主,脱贫攻坚中内生动力不足问题在农村普遍存在[1]。在以实现乡村振兴、解决相对贫困问题为目标的后扶贫时代,虽然政府财政投入、企业和社会帮扶等外力作用仍然必不可少,但重点要以培育和引导农村产业发展、增强农村内生发展动力、形成农村新的经济增长点为主,增强农村地区的自我“造血”功能,由外生动力推动为主的发展模式转向内生动力推动为主的发展模式。因此,乡村振兴战略下,要充分发挥市场机制在资源配置中的基础性作用,进一步开放农村市场,鼓励企业或从农村地区走出去的精英人士及本地农民利用本土特色资源,发展适合本地区的特色产业,走差异化的乡村产业振兴之路。

2020年9月,习近平总书记视察湖南工作时对乡村振兴战略发表重要讲话,提出“要深入推进农业供给侧结构性改革,因地制宜培育壮大优势特色产业,推动农村一二三产业融合发展。要深化农业农村改革,激活乡村振兴内生动力。”[2]如何因地制宜培育壮大湖南的优势特色产业,激发湖南乡村振兴的内生动力,是湖南实施乡村振兴战略过程中贯彻习近平总书记讲话精神必须要思考和解决的问题。本文试图从乡村振兴模式与农村资源耦合视角,探索增强湖南农村内生发展动力、适合农村具体实际的、有效的乡村振兴模式。

乡村振兴一直是近几年国内研究的热点,涉及的主题非常广泛,如三次产业的融合发展[3]、乡村振兴的战略导向[4]、乡村地区治理体系的现代化[5]、土地整治与乡村空间重构[6]、借鉴发达国家乡村演变与发展的经验[7]、乡村振兴与脱贫攻坚的衔接[8]、农业经营主体的培育[9]、乡村振兴与乡村生态的协同[10]等。

由于各地区发展基础和资源禀赋存在差异,乡村振兴不能走同质化道路。因此,在实施乡村振兴战略过程中,关键的是要确定好适合本地区资源禀赋的乡村振兴模式。现有的研究中,出现了少量研究乡村振兴模式问题的成果。李二玲等[11]基于产业集群理论,研究了中部平原地区的乡村振兴模式,提出了产业集聚、专业村、产业集群、创新极、精明专业化五种振兴模式;武小龙等[12]从制度创新、振兴理念、振兴手段、振兴指导等方面研究了苏南地区的乡村振兴模式,总结了有借鉴价值的新苏南模式;吴丹丹[13]依据资源禀赋条件总结了浙江美丽乡村建设中出现的五种模式:农业服务型、工业发展型、休闲旅游型、文化传承型、综合治理型。也有少量学者开始研究湖南乡村振兴模式问题,如熊鹰等[14]将湖南省85个县(市、区)划分为9种不同类型的乡村地域功能,并据此提出不同类型地域空间的发展建议,对推动湖南乡村转型和城乡融合发展具有参考价值;苏婵[15]从战略思维、辩证思维、创新思维、法治思维、底线思维等方面分析了全面促进湖南乡村振兴的思维模式。

已有的研究成果为推进乡村振兴模式研究提供了许多有价值的借鉴和参考。但这些成果主要从产业集群、城镇化、区域功能与城乡融合、思维模式等角度来研究乡村振兴模式问题,而结合区域资源禀赋来研究乡村振兴模式问题的成果较少,特别是缺少从农村资源禀赋视角研究湖南各地区乡村振兴模式问题的文献。本文围绕特色产业发展这一内生动力问题,结合湖南省各地区资源禀赋状况和各主体资源的投资动力或行为动机来研究湖南农村实施乡村振兴的模式问题。

二、影响湖南乡村振兴产业发展的主要资源分析

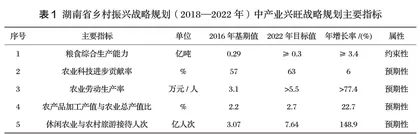

要激活乡村振兴的内生动力,走特色产业发展的乡村振兴之路,形成发挥本地资源优势的乡村振兴模式,对农村资源禀赋的充分了解、把握是前提。根据《湖南省乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中关于产业兴旺战略规划指标体系(表1),涉及的产业主要包括农业、农产品加工业、休闲农业和农村旅游业。完成这些产业发展指标所关联的资源主要有地形地貌等自然资源、传统文化或红色文化等文化资源、GDP水平和关联产业方面的基础、引领乡村振兴的主体资源等。

(一)自然资源

地理位置、地形地貌特征等自然资源是决定乡村社会发展的先天性条件。从地理位置来说,离城市越近、交通条件越好的农村地区,其发展农村产业的条件越优越,边远地区的农村产业发展条件显然不如交通相对发达的郊区农村。不仅如此,其发展条件还与城市大小有关系,大城市郊区的农村显然比中小城市郊区的农村发展条件更好。从地形地貌来说,平原地区发展农业或农业综合体的产业条件要好于山区农村,而山区农村发展特色种植业或养殖业的条件相对要好,那些有奇特地理外貌特征的山地则具有发展旅游产业的潜在优势。

(二)文化资源

就农村地区来说,其文化资源主要体现在传统文化和红色文化两方面。农村地区传统文化最集中的代表就是传统村落。传统村落是在历史长河中形成的各种文化遗产,包括无形的非物质文化遗产和有形的物质文化遗产,这些遗产不仅见证了中华民族悠久的历史,更承载着各民族的源文化和根文化。如物质文化遗产中的民居、祠堂、道观、寺庙、水利设施、街巷等特色建筑,用于生产生活的特色器皿、工具、工艺品等人造物件;非物质文化遗产中反映村民生活方式的传说故事、节日仪式、俚语方言、宗教信仰、民间音乐、乡土艺术、地方戏曲等,体现村落社会组织关系的伦理道德、婚姻族规、村规民约、组织体制、经济制度等制度性文化。传统村落具有一定的历史、文化、科学、艺术、社会、经济等价值。一个地方传统村落的文物遗产,地域性、唯一性特征十分明显,也是不可复制和不可再生的。这些在历史长河中形成的传统村落蕴含着中华民族优秀的农耕文明,是弥足珍贵的公共文化资源。2012年以来,住房和城乡建设部先后公布了五批中国传统村落名录,共计6819个,其中湖南有658个。保护、开发这些传统村落本身就能形成一个新的产业。有些地区的传统村落,其文化资源十分珍贵,通过保护性开发可以在这些地区形成新的旅游产业和新的经济增长点,对促进这些地区经济发展、共同富裕和乡村振兴具有十分重要的价值。另外,湖南很多农村地区是革命老区或在革命战争年代有过重要的军事活动,留下了许多值得挖掘的红色文化资源。在当今高度重视党建工作和红色文化教育的背景下,充分利用好这些红色资源,建构新的红色旅游产业和红色教育基地,对促进这些地区的乡村振兴也有重要的文化价值。

(三)经济基础

经济基础主要包括经济发展水平(GDP)、旅游业或农业等关联产业发展基础、居民收入水平、市场规模等方面的资源。GDP水平代表地区经济发展水平,一般来说,GDP越高,说明该地区二、三产业发展越好,市场规模也越大,对农村地区的经济辐射作用越强,乡村振兴也就具备越好的经济基础。旅游业或农业是实现湖南乡村振兴最重要的两大关联产业,其基础越好,居民收入水平越高,发展乡村旅游或特色农业的条件就越好,反之亦然。就市场规模来说,市场化水平越高、市场规模越大的农村地区,其市场配置资源的基础性作用越强,发展农村产业的条件就越好,因为规模大的市场更能吸引市场主体的投资,对推动农村产业发展、实现乡村振兴目标更为有利。

(四)主体资源

自然资源、文化资源和经济基础是支持乡村振兴产业发展特色的基础性资源,是既定的难以改变的资源禀赋。当然,充分挖掘和利用这些资源发展农村特色产业还离不开强有力的实施主体的引领作用和投资行为。发展农村特色产业、实施乡村振兴的投资主体或引领主体主要包括五类:政府、企业、乡贤(乡村精英)、村民、社会帮扶。根据投资动机或行为动机,政府和社会帮扶属于非市场主体;企业和村民属于市场主体;而乡贤则包括两种:那些以营利为目标进行投资的乡贤属于市场主体,具有强烈家乡情怀并投入家乡建设的乡贤则属于非市场主体。

从政府主体看,有足够政府财力支撑的地区当然可以通过地方政府财政投入来扶植农村产业的发展和基础设施建设,形成“单一政府”主体资源模式,但对于地方政府财力不足的地区,一方面可通过上级政府的统筹安排与协调,也就是上级政府运用行政手段将富足地区的财政资源调往不足地区,支援这些地区乡村振兴建设,另一方面则需要根据本地的资源状况充分发挥市场和社会力量的作用,以减轻政府的财政压力,形成“政府+市场+社会帮扶”的主体模式。由于湖南多数地区政府财力有限,发动政府以外的主体力量推动乡村振兴显得十分重要。从作为市场主体的企业和乡贤来看,除社会责任感外,更多的是取决于投资动力,即是否有利可图,这不仅要看自然资源或文化资源条件以及由此决定的发展旅游业或农业的条件或基础,还要看当地的经济发展水平及其所决定的市场消费规模,即是否存在开发旅游业或农业的潜在商业价值,适合发展规模化旅游业或农业的地区完全可以通过市场主体投资的方式来实现乡村振兴目标,形成“企业+乡贤”主体模式。从村民这一市场主体看,不仅要有很强的投资意愿,即投资动力,还要有足够的收入水平来支撑,即投资能力。对于收入水平高,融资能力强,自然条件、经济基础和文化资源又适合调动村民投资动力的地区则可以充分发挥村民的主体作用,形成“单一村民”主体资源模式。从作为非市场主体的乡贤看,其行为动机主要是改变家乡面貌、建设家乡的情怀,那些乡贤资源丰富的农村地区还可以通过发挥乡贤的力量来实施乡村振兴,形成“单一乡贤”主体资源模式。从社会帮扶力量看,其行为动机主要是社会责任感或慈善情怀,对于各种资源缺乏的农村,发动社会力量实施一对一帮扶也不失为一种实施乡村振兴的主体资源模式。

综合来看,单一主体资源模式的力量毕竟有限,更多的是各种主体资源的叠加,如在许多农村地区成功实施的“政府+公司+农户”的产业发展模式。与自然资源、经济基础、文化资源不同的是,主体资源可以通过政策手段或激励手段加以改变,具有相对灵活性。

三、与湖南农村资源相耦合的乡村振兴模式

根据经济学原理,从激发内生动力、开发特色产业来看,本地的资源条件是最重要的考量,因为充分利用本地资源优势可大幅度降低产业发展和乡村振兴所需的要素成本和交易成本,进而提升产业发展和乡村振兴的效率,资源优势本质上就是成本优势。因此,农村地区要实现乡村振兴的目标,最有效的途径就是因地制宜,形成与区域资源禀赋相耦合的乡村振兴模式。

各农村地区探索有效的乡村振兴模式,首先要考虑的是农村地区的自然资源、文化资源和现有的经济发展基础等既定资源禀赋情况。根据这三类资源禀赋不同状况的组合可构建不同的乡村振兴模式。与沿海地区不同的是,湖南农村地区工业基础薄弱,加上生态发展理念的要求,除可发展农产品加工业外,湖南农村一般不适宜通过工业发展模式来实现乡村振兴。因此,借鉴吴丹丹 [14]的研究成果,结合湖南实际,从一般意义来说,与湖南农村地区资源禀赋状况相耦合的乡村振兴模式可从五种类型来分析:(1)休闲旅游型;(2)农旅融合型;(3)特色农业型;(4)文化传承型;(5)综合治理型。如表2所示:郊区的农村,如果传统文化资源或红色文化资源丰富,旅游业发展基础好,市场消费规模大,但农业发展基础弱,则可充分利用文化资源优势和市场优势,走休闲旅游型的振兴模式,如长沙、岳阳、株洲等大城市郊区的农村;处于中间地带的平原地区,传统文化资源或红色文化资源丰富,但旅游业基础弱,市场规模不大,农业发展基础好,则可将文化资源优势和农业优势融合起来,构建农旅融合型产业品牌,走休闲农业或旅游农业型振兴模式;地理位置相对偏远的农村地区,如果缺少传统文化资源或红色文化资源,旅游业发展基础差,市场消费规模小,但农业发展基础较好,又有一些传统知名农产品品牌,如安化黑茶、古丈毛尖、保靖黄金茶、黔阳冰糖橙、炎陵黄桃、江永香柚、华容芥菜、沅江芦笋、新晃黄牛、宁乡花猪、汉寿甲鱼等,可充分利用农业发展基础或特色农产品的品牌优势,通过强化品牌管理走特色农业型振兴模式;地处偏远山区的农村,如果传统文化资源或红色文化资源丰富,而且聚集性强,但旅游业和农业发展基础相对薄弱,市场消费规模小,则可充分利用文化资源及其聚集性优势,通过政府投资或吸引社会力量投资对传统文化或红色文化资源进行活化,适度发展文化旅游业,以此带动乡村面貌改善,走文化传承型的振兴之路;对于那些文化资源缺乏,旅游业和农业发展基础弱,市场规模小的乡村,也就是说,各种资源都缺乏的地区只能通过上级政府的财政投入或倡导社会力量帮扶等方式,走综合治理型的振兴之路,注重对人居环境的改造,努力提升村民综合素质,创造新的增加农民收入的途径。