混合共同担保人之间追偿权的行使困境及其破解

作者: 李娜

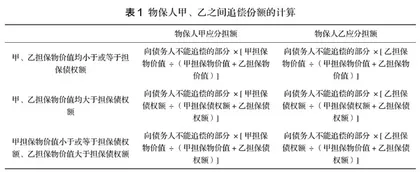

摘要:《民法典》第392条明确了混合共同担保情形下担保人承担担保责任后有权向债务人追偿,但未回应担保人之间能否相互追偿。《民法典担保制度解释》第13条是对《民法典》第392条作出的解释、补充与扩张,其尊重并认可担保人之间相互追偿的约定,同时涵盖担保人“共签即可追偿”特殊情形,但是担保人行使此追偿权时面临着追偿条件不够清晰、追偿顺序存在争议、追偿份额尚未明确等困境。为有效避免司法实践中担保人之间追偿权法律适用不清的后果,应明确担保人请求其他担保人分担份额的前提并确定何为“向债务人不能追偿的部分”,确立起担保人之间的相互追偿以向债务人追偿为前置程序并遵循追偿权一次用尽原则。确定追偿份额时,部分担保人之间的份额约定仅对此部分担保人生效,当担保人约定分担份额大于债务人未清偿债务时应以其约定分担份额的比例进行分担。同时,混合共同担保人之间的份额分担还应区分不同的担保主体再确定其分担比例。

关键词:混合共同担保;追偿权;物保人;保证人;比例分担

中图分类号:D91 文献标志码:A 文章编码:1004-3160(2022)05-0085-13

一、问题的提出

从原《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)制定之初到现行《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(以下简称《民法典担保制度解释》)的出台,我国法律对混合共同担保人之间追偿权的规定反复变化。即使在认可追偿阶段,因其具体行使规则并未明确,致使这一问题长期备受理论争议并难以为司法实践提供统一且准确的适用依据,继而产生“同案不同判”的审理结果。①混合共同担保情形下,担保人之间可否追偿以及如何追偿,需综合考量债权人、债务人、物保人、保证人等多方当事人的利益维系。担保人因担保责任的承担而遭受损失,为弥补其损失或将损失降至最低,除了向债务人的追偿,该担保人能与其他担保人相互追偿显然是对其权益的充分保障。

《民法典担保制度解释》第13条第1款第1分句表明共同担保人之间可以约定相互追偿;其第1款第2分句表明担保人之间可以就担保责任承担方式作出约定,即承担连带共同担保责任,当具体分担份额约定不明时则按比例分担;其第2款是对前述情形的例外规定,即担保人之间未约定相互追偿及担保责任承担方式时,如果各担保人在同一合同书上通过签字、盖章或按指印等具体行为方式作出愿意承担连带共同担保责任的意思表示,则可依照比例分担向债务人追偿不能的担保份额;其第3款表明除前两款规定的情形之外主张担保人之间相互追偿的则不予支持。[1]

与《民法典》第392条的规定内容相比,《民法典担保制度解释》第13条可谓有条件地承认担保人之间的追偿权,其不仅尊重担保人之间有关追偿权的约定,还认可了“共签即可追偿”这一特殊情形。②当然,《民法典担保制度解释》第13条是否完全妥当并能为司法裁判提供准确的法律适用依据仍需实践检验。[2]通过上述解读可见,该条文并未明确担保人行使追偿权时的追偿份额如何确定。同时,担保人以“向债务人不能追偿的部分”为限请求其他担保人按照比例分担担保份额,此种追偿可否理解为担保人应以向债务人追偿为前置程序?或者担保人之间可否自行约定追偿顺序?以及担保人通过何种方式能够确定“向债务人不能追偿的部分”?这些问题均是担保人之间追偿权行使过程中所面临的困境,有必要具体分析并提出破解之策。

二、混合共同担保人之间追偿权的行使困境

民事权利的行使是民事权利主体实现其民事权利内容的过程,民事权利的实现是民事主体之民事权利行使的结果。[3]担保人之间的追偿权作为一项民事权利只有通过行使才能得以实现。《民法典担保制度解释》第13条规定了某些情形下担保人可以行使其追偿权,但具体行使规则尚未详细阐述。

(一)担保人之间追偿权的行使条件不够清晰

1.请求其他担保人分担份额的前提不够清晰

《民法典担保制度解释》第13条中担保人只有“承担了担保责任”后才有权请求其他担保人依照约定或比例分担担保份额。通常,担保人之间只要存在追偿约定即可依照该约定进行追偿,当然也存在对分担份额约定不明的情形。如“承担了担保责任”除了包含承担部分及全部担保责任,还应考虑该担保责任是否必须满足约定中的分担份额标准。如果只承担了部分担保责任,且此部分担保责任未达到担保人之间所约定的具体分担份额,该担保人能否向其他担保人行使追偿权?如果承担了约定的全部担保责任,还应考虑此全部担保责任是否使债务人之债务归于消灭。毕竟就担保结果而言,债务人之债务总额应为担保人实际承担的全部担保责任份额的上限,担保人已承担的全部担保责任系代替债务人清偿债务从而帮助债务人之债务责任得以免除。此外,担保人提供担保时的主观意愿以及履行担保时是否存在过错情形均会影响担保人之间有关追偿份额的约定。如担保人之间约定追偿份额后,其中一方担保人却无偿提供担保或履行担保时存在过错但仍以之前的追偿约定为由继续向其他担保人请求分担份额,显然有失公平。

2.“向债务人不能追偿的部分”如何确定不够清晰

《民法典担保制度解释》第13条中三次提及“向债务人不能追偿的部分”,可理解为承担担保责任后的担保人请求其他担保人进行分担担保份额的条件之一。司法适用中,不能仅从字面意思对担保人“向债务人不能追偿的部分”加以认定,还应综合考虑担保人于何种情形下向债务人追偿不能。一般而言,“向债务人不能追偿的部分”首先要求担保人承担担保责任后为弥补自身损失以追偿形式请求债务人作出相应补偿,当向债务人的追偿所得不足以补偿其已承担的担保责任份额,此“不足”可视为“向债务人不能追偿的部分”。实践中,担保人“向债务人不能追偿的部分”包括且不限于担保人因穷尽办法仍向债务人追偿不能不得已而通过起诉债务人加以确定。除诉讼方式外,是否存在担保人非诉状态下也能确定向债务人追偿不能的情形?如债务人遭遇破产或因其他原因已丧失偿债能力。同时,向债务人追偿不能部分的确定是否应受先诉债务人的影响?确定“向债务人不能追偿的部分”对担保人之间追偿权的行使十分重要,而《民法典担保制度解释》第13条只给出字面规定,未提及如何确定,势必对担保人行使其追偿权产生阻碍。

(二)担保人之间追偿权的行使顺序存在争议

1.追偿有顺序限制说

追偿有顺序限制说也可称为担保人追偿顺序法定说。持该观点的学者认为《民法典担保制度解释》第13条中“向债务人不能追偿的部分”认同了债务人与担保人对担保人之间行使追偿权上的逻辑关系,[4]即担保人承担担保责任后应先向债务人进行追偿,当向债务人追偿不能或向债务人的追偿不足以弥补其因担保责任承担所受损失的才能向其他担保人进行追偿,请求偿还超出其自身应承担的担保责任份额。[5]也有学者认为,担保人追偿权的行使顺序应首先考虑当事人之间的相关约定。对追偿问题有明确约定的理应依照约定处理,未约定或约定不明时应先向主债务人进行追偿,只有主债务人不能清偿的部分才能在担保人之间进行再次分担。①简言之,有顺序限制说的重要理由在于债权债务关系中的最终责任承担者是债务人,设定担保的目的是保障债权人顺利实现其债权。假如担保人承担担保责任之后的追偿权缺乏追偿顺序的限制,则该担保人可自由选择向债务人或其他担保人进行追偿,若无特别约定情形下先向其他担保人进行追偿且完成追偿预期,该担保人与其他担保人仍要继续向债务人分别进行再次追偿,这显然不利于司法程序上的简便性。[6]

2.追偿无顺序限制说

追偿无顺序限制说也可理解为担保人追偿权的行使不存在法定追偿顺序。就追偿标准及诉讼模式而言,债务人与担保人同时作为担保人承担担保责任后的追偿对象,均对债务承担清偿义务。约定不明情形下,担保人承担担保责任后自由选择向某一方担保人行使追偿权不仅体现出权利的本质,还符合市场经济人趋利避害的本性。[7]有学者主张担保关系中对主债务人的追偿几乎不存在疑问,如果担保人之间明确采用平均追偿规则,那么担保人作出清偿后可直接向主债务人追偿,也可直接向其他担保人追偿。[8]也有学者认为将先向债务人追偿作为向其他担保人追偿的前置程序于实践中存在一些难度,如主债务人遭遇破产,担保人承担担保责任后是否要等主债务人的破产程序终结后才能向其他担保人进行追偿?[9]担保人提供担保并实际承担担保责任的原因在于债务人不能清偿到期债务或无法作出全部清偿。如果担保人承担担保责任后先向债务人追偿,其得到偿付的机会相当渺茫,甚至可能落空,担保人为了减少自身损失仍需继续向其他担保人进行追偿。基于此,不应限制担保人之间追偿权的行使顺序,而应赋予担保人除自主约定之外的追偿选择权。

(三)担保人之间追偿权的行使份额尚未明确

1.部分担保人之间约定相互追偿时如何行使份额尚未明确

《民法典担保制度解释》第13条中担保人之间约定分担份额的依照其约定进行追偿,此约定并未明确是全部还是部分担保人之间的约定。如果按全部担保人进行理解,则担保责任与分担份额及追偿数额自然适用于混合共同担保中的所有担保人。如果只是部分担保人之间对分担份额作出的约定,相互追偿时份额如何计算?对于部分担保人之间约定分担份额的计算,可能存在不同的理解:其一,尊重此部分担保人的真实意思表示,承认其约定的法律效力,即使面对全部担保人仍优先从其约定;其二,基于民事法律行为的相对性特征,部分担保人之间的分担份额约定仅在此部分担保人之间产生法律效力,即全部担保人先依照比例分担,对约定了分担份额的部分担保人依其约定进行分担;其三,担保人之间按约定行使追偿权的基础建立在全部担保人达成合意而形成的共同约定之上,因此只在部分担保人之间作出的约定不能以此行使追偿,须有全部担保人依照比例分担担保份额。

2.约定分担额大于未清偿债务时如何行使份额尚未明确

实践中,因担保人无法预判债务人能够清偿的债务数额,故在作出约定时可能导致约定分担份额大于债务人未能清偿的债务数额,此时担保人实际应承担的担保责任份额也存在不同理解:其一,以已实际作出担保责任承担的担保人之间所约定的分担份额对债务进行优先清偿,其他担保人依照约定的分担份额对未清偿部分进行比例分担;其二,为均衡各担保人之间的利益,担保人约定的分担份额大于未清偿债务的,此担保人可直接依照其约定的分担份额进行比例分担;其三,担保人之间对分担份额作出约定的,彼此以约定的最低分担份额为限承担连带担保责任,在约定的最低分担份额之外承担按份担保责任,[10]并根据担保人约定分担份额的不同进而确定重叠分担部分与非重叠分担部分。其中,重叠分担部分由各担保人平均分担,非重叠分担部分则由各担保人自行承担。基于上述不同理解,有必要在担保人约定的分担份额大于债务人未能清偿债务数额情形下综合比较担保人不同的责任分担方式。

3.约定相互追偿但未约定分担额时如何行使份额尚未明确

在《民法典》未生效实施前,法院对担保人未约定分担份额但裁判依照担保人人数平均分担的案件时有发生,其认为在计算各担保人所承担的责任时这种方法不仅比较简便,而且能够避免重复追偿。①《民法典担保制度解释》第13条中担保人之间约定相互承担连带共同担保责任下的分担份额显然应依照担保人人数平均分担,而约定可以相互追偿但未约定分担份额的则依照比例分担。对担保人之间责任分担原则的规定,同样存在不同的理解:其一,担保人应就被担保的债权额以及实际能够承担的最大担保范围之间的比例予以分担;其二,担保人应就被担保的债权额以及与债务人或债权人签订担保合同时所承诺的最大风险之间的比例予以分担。不可忽视的是,《民法典担保制度解释》第13条中提及的“比例分担”应如何认定并适用显然不够明确[11],故有必要对“比例分担”进行细化并区分物保人之间、物保人与保证人之间、保证人之间、物保人与保证人身份混同等不同情形下的份额分担。

三、混合共同担保人之间追偿权行使困境之破解

在明确《民法典担保制度解释》第13条有关担保人之间追偿权的行使存在上述困境后应提出相应破解之策。追偿份额的确定是担保人行使其追偿权的重要问题,尤其在物之担保与保证担保并存时确定追偿份额存在一定难度。[12]因此,只有先明确担保人之间追偿权的行使条件与顺序才能进一步确定不同担保主体之间追偿权的行使份额。