社交媒体时代自杀报道的伦理失范与治理研究

作者: 贺琛 覃梦颖

摘要:社交媒体时代,微博等媒体平台在传播信息和引导舆论方面影响日益深远。以微博平台中媒体机构发布的9922条自杀报道作为研究样本,以世界卫生组织公布的媒体自杀报道指南中“六要、六不要”原则为比对标准,采用量化研究的方法对我国社交平台中的自杀报道进行质量评估,发现目前社交媒体平台中的自杀报道存在诸多不规范之处:未遵守指南“六要”原则中的前四条以及违背了“六不要”原则中的五条规定。自杀报道的伦理失范罔顾了自杀干预责任,导致了维特效应,构建了与客观现实相去甚远的拟态环境。传媒机构应该恪守新闻专业主义,积极构建健康网络舆论环境;平台方应该发挥技术正向作用,建立个体自杀危机预警响应系统;平台普通用户则需要全方位提升媒介素养。

关键词:自杀报道;维特效应;媒介素养;健康传播

中图分类号:B82 文献标志码:A 文章编号:1004-3160(2022)06-0099-11

一、研究缘起

《2020中国卫生健康统计年鉴》显示,“自杀”在我国居民非正常死亡原因中是仅次于“机动车辆交通事故”和“意外跌落”的第3种死因,自杀干预问题亟待关注。诱发自杀的原因是多方面的,全球范围100多份研究证实不规范的自杀报道会引发“模仿自杀”[1],比如美国社会学家戴维·菲利普斯(David·Phillips)就采取准实验方法证实了媒体自杀报道与公众自杀行为之间具有极强联系,并将“模仿自杀”的行为称为“维特效应”[2]。自杀事件的规范报道日益受到关注,2008年世界卫生组织发布了《负责任地报道自杀:快速参考指南》;爱尔兰、德国等国也推出了自杀报道的媒体指南;美国和加拿大的新闻媒体对如何进行自杀报道拟定了行业规定[3]。

社交媒体时代,微博等平台的自杀报道日益泛滥,但是我国业界缺乏自杀报道的相关规定,学界针对自杀报道的研究也非常匮乏。本研究主要目的如下:一是分析社交媒体平台中自杀新闻的特点;二是比对世界卫生组织发布的《负责任地报道自杀:快速参考指南》,对社交媒体平台中的自杀报道进行伦理评估;三是结合社交媒体传播环境,以问题解决路径为导向提出治理对策。

二、研究样本与研究方法

(一)样本选择

1.媒体平台选择

本研究选择新浪微博(后文中所提及的“微博”特指“新浪微博)平台开展样本挖掘。新浪微博中的新闻报道具有内容精简、形式多样、传播迅捷等特点。截至2021年3月,微博平台月活跃用户已达5.3亿,微博已经成为全民性移动社交平台。我国机构媒体基本已经入驻微博并将其作为新闻发布的重要渠道。

2.时间节点选择

将数据挖掘的起止时间定于2014年1月1日至2021年12月31日。原因在于,截止2013年11月,全国微博账号突破13亿,微博月活跃用户数达1.67亿,不断攀升的影响力吸引了各大媒体入驻,媒体机构账号已有3.7万个。[4]

(二)研究方法

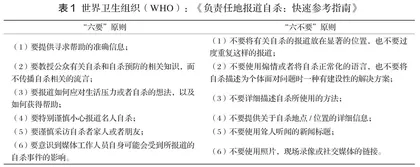

本研究以数据挖掘作为底层技术,结合案例分析法和对比分析法进行内容分析和量化研究。通过量化分析,总结微博中自杀报道的一般性规律,辅以典型自杀报道案例进行印证。关于媒体发布自杀报道的质量评估,笔者以世界卫生组织发布的《负责任地报道自杀:快速参考指南》中“六要、六不要”原则进行对比分析。“原则”详细内容如表1所示:

数据挖掘利用python进行,借助微博的高级搜索功能,将样本锁定于“媒体”标签下,同时以“自杀”作为关键词进行数据采集。

数据采集字段包括以下八个:(1)参与自杀事件报道的媒体名称;(2)自杀报道的标题内容;(3)自杀报道的文本内容;(4)自杀报道发布的时间;(5)自杀报道网络链接;(6)自杀报道中的图片以及视频链接;(7)自杀报道中媒体带有的话题标签;(8)自杀报道的阅读量以及评论数。

为确保研究样本的科学有效性,减少噪音数据干扰,对原始数据进行多次数据清洗,去除自杀预防的纯宣传内容以及仅带有“自杀”二字但与自杀事件无关的信息。最终采集到有效自杀报道数据9922条,分别来自微博平台中的1030家媒体。从媒体词云图的数据可以看出,我国越来越多的传统主流媒体正在通过社交媒体平台发布公众所关心的自杀议题。参与报道的媒体广泛,既有央视、澎湃、《人民日报》《中国日报》这类全国性媒体机构,也有九派新闻、《羊城晚报》《楚天都市报》这种地方性的媒体。绝大部分的媒体机构均拥有超过1000万的粉丝量,全国性媒体机构粉丝量甚至达到亿万级别。下文将基于以上操作所得数据从自杀报道的“标题”和“正文”两部分展开分析。

三、数据分析与研究发现

(一)自杀报道标题分析

“眼球经济”盛行,受众注意力永远是稀缺品。社交媒体平台中,报道内容的“标题”能否吸睛很大程度上决定了报道阅读率是否“美观”。为有效争取用户流量,媒体在报道时会突出使用“典型”词汇起到强化新闻标题的作用。

由于社交媒体平台缺乏严格的发稿规范和审校机制,在本次样本数据的收集中存在688篇自杀报道没有拟定规范新闻标题的情况。

1.标题中“自杀”字段的使用情况

共有5363篇自杀报道在标题中使用了“自杀”字段,占样本总数的54%;其中2020年情况最为严重,全年有近7成的自杀报道在标题中出现了“自杀”。该种报道方式违背了“六不要”原则第五条:不要使用耸人听闻的新闻标题。

2.标题中自杀方式词汇使用情况

“描述或讨论‘自杀方法’会增加易感人群产生‘模仿自杀’的可能性。”[5]梳理数据后发现共有5889篇报道在标题中提及了自杀方式,占样本总量的59%。

标题中描述的自杀方式大致包含17种,“跳河”是出现频率最高的自杀方式,占16.24%。值得注意的是,“直播自杀”作为一种策划自杀的方式,在自杀报道中占到了1.12%,这种少见的自杀方式能提高新闻报道的吸引力。然而,世界卫生组织提示当自杀方法少见或是新颖时,报道需要特别注意。标题中点明自杀方式的做法,违背了“六不要”原则中的第三条:不要描述自杀所使用的方法。

3.标题中地理位置词汇使用情况

样本数据中,有14.33%的报道在标题中描述了具体自杀地点。违背了“六不要”原则第四条规定:不要提供关于自杀地点/位置的详细信息。

此外,媒体在报道对象所处地域的选择上存在偏颇。样本数据中媒体发布的城市人口自杀报道数量远多于农村人口自杀报道数量。然而《2020中国卫生健康统计年鉴》数据显示,农村居民自杀死亡率占比7.04/10万,城市居民死亡率则为4.16/10万,农村地区的实际自杀人口数远多于城市地区的自杀人口数。

4.标题中职业属性词汇使用情况

世卫组织特别提醒媒体要小心对待名人自杀报道。社交媒体时代,“名人”概念更宽泛,凡在垂直领域内有一定社会影响力的人都称得上是“有名的人”。样本数据中,共有1883篇报道在标题中描述了自杀者的职业。数据分析发现,媒体对官员、学生的自杀报道题材最感兴趣,紧随其后的是老师和明星,以上四类人的自杀报道占到了样本总量的八成以上。

(二)自杀报道正文分析

微博作为移动聚合类新媒体,在技术、观念以及运作流程上对传统媒体专业话语建构模式形成了冲击,在新闻文本的呈现中也显示出新的特点。

1.正文中人口统计学属性词汇使用情况

“碎片化”是互联网语境下新闻文本最鲜明的特点,媒体往往提炼出自杀者的关键信息进行报道。“性别属性”和“年龄属性”的词汇是自杀报道正文中出现频率较高的两类词汇。样本数据中,含有性别属性字段的报道占到了85.41%,而含有年龄属性字段的报道占比45.52%。

文本中提及自杀者年龄特征的报道共4516篇。其中,青年人自杀报道的发布数量为3239篇,远多于中年人(632篇)和老年人(645篇)的自杀报道。然而,《2020中国卫生统计年鉴》数据表明,我国20~39岁的农村自杀率、城市自杀率分别为14.72(1/10万)、11.12(1/10万);40~59岁的农村自杀率、城市自杀率分别为25.92(1/10万)、16.71(1/10万);年龄在60岁以上的农村自杀率、城市自杀率分别为176.37(1/10万)、79.71(1/10万)。足以见得,老年群体的实际自杀率高于青年和中年群体,农村自杀率普遍高于城市。

媒体发布报道篇数与不同年龄段居民(城市/农村)的自杀死亡率对比图,如图4所示。

2.自杀事件重复报道情况严重

相同主题的自杀报道在内容重复上呈现了“横向重复”与“纵向重复”两个特征。“横向重复”发生在媒体与媒体之间,具体表现为一家媒体率先发布自杀报道,其他媒体利用社交媒体“转发”功能对报道进行转载,并基于原创报道展开相关议题的讨论,对原创新闻进行二次报道的方式在社交媒体平台中十分普遍。

而同一媒体在公开社交账号上对相同自杀议题进行多次报道,则属于文本内容的“纵向重复”。产生原因可能在于两方面:一是自杀新闻以突发性事件居多,受制于时空因素,媒体通常采用“分阶段报道”。另一方面与微博的内容发布机制相关,由于正文内容超过140个字的部分做自动缩略处理,考虑到页面显示美观的问题,一般将文本限制在300字左右,采用“轻文本、多篇幅”的形式报道。

以“北大女生包丽自杀事件”为例,#北大女生包丽#为标签的字段多次出现在文本标题当中。在事件发生“沸腾期”,曾有16家新闻媒体发布相关报道,这属于文本内容的横向重复。其中,“新浪新闻”以跟踪报道的形式前后5次发布相关报道属于纵向重复。

媒体采用横向和纵向重复报道的方式违背了世卫组织“六不要”原则的第一条:不要过度重复自杀事件报道。

3.正文中图像、视频等超链接的使用情况

研究样本中,采用纯文本形式进行报道的报道篇数仅为704篇,占所爬取篇目总量的7.10%。65.68%的自杀报道运用了图片链接,57.47%的自杀报道插入了详情链接,30.58%的自杀报道在文本后附带了自杀现场的视频链接。违背了世卫组织“六不要”原则的第六条:不要使用照片,现场录像或社交媒体的链接。

4.正文中自杀干预信息分布情况

“六要”原则规定,媒体在报道自杀事件时必须提供准确的求助方式并教授受众预防自杀的知识。已有理论证明媒体能够在自杀干预传播的过程中发挥积极作用[6],但我们在进行数据整理时仅于2014年的3篇报道中找到带有自杀心理干预机构联系方式的信息,占比0.03%,其余的媒体均未在报道文本中提供寻求帮助的方式。

四、研究结论与对策建议

(一)社交媒体平台中自杀报道的伦理评估

基于以上分析不难发现,对比世卫组织发布的自杀报道指南,微博平台中的自杀报道并未遵守“六要”原则中前四条规定;而在“六不要”原则中,除第二条遵循度较高,其余原则遵循度极低,具体表现如下:

1.自杀干预方法成为报道“空白区”

微博中的自杀报道多是对自杀事件本身的叙述性报道,几乎没有媒体在自杀报道中提供“寻求帮助的准确信息”,未能从正面引导受众正确进行自杀预防,违背了“六要”原则中第二条以及第三条中要求媒体要报道“如何应付生活中的压力或者教授存在自杀想法的受众如何获得帮助”“要报道如何应对生活压力或者自杀的想法”的规定。

存在“自杀风险”的受众群体会比普通受众更加着重留意自杀报道中的自杀方式,媒体若能在自杀报道中提供自杀预防的手段和方式,同时给予积极的心理暗示,能够帮助有自杀倾向的群体摆脱“自杀风险”。

2.自杀报道一味追求轰动性和点击量

大部分的媒体都在新闻标题中使用了“自杀”这个词汇,尤其是在涉及名人自杀的新闻报道中,多数媒体热衷强调名人的身份属性,从而通过名人自身影响力,吸引更多受众关注。这违背了“六要”原则中“要谨慎小心报道名人自杀”的规定,增强了易感人群模仿自杀的可能性。