兵团精神研究的现状、问题与展望

作者: 卿涛 扈晓冰

[摘要]兵团精神是兵团人在长期屯垦戍边实践中所积累的珍贵精神财富,是推动兵团事业持续向前发展的精神源泉。学术界有关兵团精神的研究涵盖了其哲学意蕴、基本内涵、形成与发展历程、时代价值以及实践路径等五个方面。然而,当前兵团精神研究也存在一些不足之处,主要包括研究深度与广度有待提升、研究资料相对稀缺、研究内容重复性较高以及研究方法较为单一等问题。面对新时代的发展要求,深化兵团精神研究需紧密结合实践需求,强化多学科综合研究,不断拓宽研究视野,推动兵团精神研究向更深层次迈进,为兵团事业的蓬勃发展提供坚实的精神支撑与智力支持。

[关键词]兵团精神;中国共产党人精神谱系;新疆生产建设兵团;学术史

[中图分类号]D64 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2025)02—0138—07

[作者简介]卿涛,男,石河子大学马克思主义学院副教授,研究方向:思想政治教育;扈晓冰,男,石河子大学马克思主义学院讲师,研究方向:思想政治教育。

在2021年2月20日召开的党史学习教育动员大会上,习近平总书记强调:“要教育引导全党大力发扬红色传统、传承红色基因,赓续共产党人精神血脉,始终保持革命者的大无畏奋斗精神,鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。”[1]2022年7月13日,习近平总书记在参观新疆兵团军垦博物馆时指出:“兵团人铸就的热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取的兵团精神,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,要用好这些宝贵财富。”[2]从中国共产党人精神谱系的定位来看,兵团精神是伟大建党精神在新疆地区的时代延伸,是中国共产党人精神谱系中的一个重要“精神坐标点”。为更加有效弘扬和传承兵团精神,回顾与总结兵团精神研究的既有成果,梳理其发展脉络,剖析其所涉及的主要问题,探寻其新的研究路径,是深化兵团精神研究,使其在新时代的历史征程中继续发挥重大实践作用的重要途径与必要步骤。

一、兵团精神研究的现状

1986年王震将军在《当代中国的农垦事业》的序言中将农垦精神概括为:“艰苦奋斗,勇于开拓。”[3]兵团党委领导受王震将军“农垦精神”的启示,对兵团精神进行了概括和提炼。在1989年8月21日全国垦区负责人座谈会上,时任国务院副总理的田纪云提出:希望农垦系统继续保持发扬北大荒精神和兵团精神的优良传统。自此,以兵团精神为主题的文章开始不断见诸各大报纸、期刊。

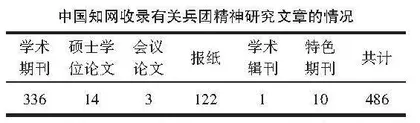

从中国知网收录有关兵团精神的各类文章情况来看,目前关于兵团精神的文章共计486篇,其具体情况如下:

从每年论文发表数量来看,兵团精神研究整体呈现出持续稳健的发展趋势,但同时又呈现出明显的阶段性特征。据图示分析,2011年和2021年分别为兵团精神研究发展的两个显著高峰期。这两个高峰期的形成,主要归因于两个重要会议的召开:2010年的中央新疆工作座谈会,以及2021年2月20日的党史学习教育动员大会。国家对兵团的高度重视与评价和全党“发扬红色传统、传承红色基因”的需要,对兵团精神研究的深入发展起到了关键的推动作用。

从兵团精神研究的相关问题来看,其主要议题有以下五项:

第一,兵团精神的哲学蕴意研究。兵团精神不仅仅是一种口号或标语,它有着深厚的哲学底蕴。这是社会认同兵团精神的文化根基。从目前的研究情况来看,学者们普遍认为应该从马克思主义哲学的角度分析兵团精神的哲学蕴意。回顾兵团的发展历程,三代兵团人在不同历史阶段自力更生、奋发图强、迎难而上取得伟大成就彰显了马克思主义的实践观。王玉柳、周玉涛指出:维护国家最高利益的需要、开发建设新疆的需要、维护新疆社会稳定的需要、增进民族团结的需要是兵团精神形成的实践需求。[4]无私奉献作为马克思主义人民价值观的核心,要求个体将人生理想融入国家和民族事业中,实现人生价值。梁丹指出:兵团人始终牢记为民谋利的宗旨,无私付出,赢得了各族人民的拥护。无论是屯垦戍边的巾帼英雄还是现代化建设中的先进个人,他们都践行了无私奉献的使命与担当。马克思指出,创新是人类特有的活动,体现人的本质力量。它是在特定历史背景下,由感性、现实的人为主体,发挥主观能动性,按外部世界客观尺度和内在尺度进行的有目的、有计划的创造性活动。梁丹指出:兵团精神是马克思主义创新理论在兵团发展中的生动体现。[5]

第二,兵团精神的内涵研究。兵团精神是兵团人在屯垦戍边实践中形成的鲜明特质,深入阐释兵团精神的内涵对实现新疆社会稳定与长治久安总体目标、塑造社会主义核心价值观、促进新疆各族人民的文明互动交融、丰富中华民族精神财富以及充实中国共产党精神谱系方面,具有不可替代的深远意义。兵团精神的内涵固然具有稳定性,即2001年兵团党委将兵团精神提炼为“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”。但是从目前的研究情况来看,学者们关于兵团精神内涵各项内容之间关系的理解,存在一定的差异。王晓华指出:热爱祖国是兵团人屯垦戍边的动力之源,无私奉献是兵团人稳疆建疆的一贯立场,艰苦创业是兵团人开疆拓土的真实写照,开拓进取是兵团人建功立业的动力目标。[6]徐剑雄、阿克娜尔·艾力肯指出:热爱祖国是兵团精神的灵魂所在,无私奉献是兵团人的价值取向,艰苦奋斗是兵团精神的真实写照,开拓进取是兵团精神的内在追求。[7]王玉柳、周玉涛指出:热爱祖国是兵团精神最真挚的情感反映,无私奉献是兵团精神长期坚守的道德取向,艰苦创业是兵团精神以艰苦为荣的实践取向,开拓进取是兵团精神力求新突破的行为取向。[8]

第三,兵团精神的形成发展史研究。兵团精神的形成有着丰富而深刻的社会历史根源。深入了解兵团精神形成发展过程不仅可以为兵团精神研究提供丰富的历史背景和资料,而且更有助于深入地理解兵团精神的内涵与特质,为兵团精神的传承与发展提供宝贵的借鉴。从目前的研究情况来看,学者们普遍认为兵团精神是兵团人在兵团事业实践中传承中华优秀传统文化与中国共产党红色革命文化而凝聚起来的宝贵精神财富。具体来说,其相关问题有两个:一是兵团精神形成与人民军队革命精神之间的关系。早在20世纪90年代即有学者提出人民军队的革命精神是兵团精神形成的根基。方英楷指出:“兵团精神是延安精神和南泥湾精神的继承和发展,是毛泽东思想和新疆屯垦戍边事业相结合的产物。”[9]由新华指出:“兵团精神起源于革命战争年代,形成于社会主义建设的初期,凝练于改革开放时期,是我军光荣传统和革命战争年代形成的井冈山精神、延安精神、南泥湾精神、西柏坡精神的继承和发展,根植于兵团屯垦戍边事业的伟大实践。”[10]二是兵团精神的形成与民族精神之间的关系。中华民族在五千年发展中,创造了独特的民族精神,激励着一代又一代的中华儿女。中华民族精神是以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大精神。兵团精神的形成是兵团人在开发新疆、建设新疆、保卫新疆过程中传承以爱国主义为核心的民族精神的过程。王小平指出:“兵团人用自己几十年建设边疆、保卫边疆的实践,把爱国主义的内容具体化了,使爱国主义在兵团触手可及,他们的实践就是新时期爱国主义的最好诠释。”[11]此外,还有学者指出兵团精神也是历代屯田戍边精神的体现。申利莎指出:“保卫边疆,不畏艰险是历代屯田戍边精神的内涵,这种内涵在兵团精神中得以体现。”[12]

第四,兵团精神的时代价值研究。深入研究兵团精神与新时代社会变革的契合点,是继承与弘扬兵团精神的逻辑出发点。因此,深入剖析兵团精神的时代价值,是确保兵团精神能够切实为兵团深化改革提供有力支撑的核心所在。学者们普遍认为兵团精神是兵团事业发展的强大精神动力。吴新平指出:兵团精神反映了兵团人的价值追求,在培育社会主义核心价值观方面发挥着重要作用。[13]马海旭、朱文指出:新时代兵团精神是宝贵的思想政治教育资源,对于引导正确政治方向、引领优良社会风貌、激发奋斗精神具有重要价值。[14]胡敏、宋贵楷指出:兵团精神蕴含着“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的时代新人要求,既是宝贵的精神财富又是重要的教育资源,对传承和发扬兵团精神,培育担当民族复兴大任的时代新人具有重要意义。[15]除此之外,兵团精神的时代价值还体现在为国家大政方针服务上。李志飞、滕婉蓉指出:兵团精神不仅是一种精神财富,也是推动文化润疆工程的重要动力和保障,通过其价值引领、凝心聚力、动力支持等作用,为文化润疆工程的成功实施提供了坚实基础。[16]兵团精神具有增强各民族的认同感、促进民族团结的重要作用,其在铸牢中华民族共同体意识方面具有重要价值。冯雪涛、张彦虎指出:通过弘扬兵团精神,不仅可以增强各民族对中华文化的认同感,还可以促进民族团结,为新疆及全国的稳定与发展作出贡献。[17]兵团精神是边疆治理重要文化精神资源,其在边疆治理现代化过程中也有重要作用。孙涛认为:将兵团精神嵌入边疆治理制度体系中,不仅为制定完善边疆治理制度提供精神动力支撑,也为边疆社会治理现代化提供精神标识和德治根基,弘扬兵团精神能更好提升边疆社会治理现代化效能。[18]

第五,兵团精神的实践路径研究。深入探索并拓展兵团精神的实践路径,全面发挥其在实践中的积极作用,是研究兵团精神的核心目的,也是继承与弘扬兵团精神的关键所在。依据相关研究的具体内容来看,兵团精神实践路径研究可以分为两种类型:一是对兵团精神的实践路径进行整体研究。陈莹莹指出:通过多措并举丰富弘扬方式、强调了协同合作的重要性、明确了责任建立长效机制是弘扬兵团精神的三种主要措施。[19]王玉柳、周玉涛指出:弘扬兵团精神需要采取人民大众喜闻乐见的形式,研究兵团精神理论,强化学术和理论支撑开展兵团精神红色教育,培养担当民族复兴大任的时代新人[20]滕婉蓉、李志飞、管欣指出:利用新媒体技术和创新宣传教育内容的方式,如通过抖音、互联网平台等媒介进行创新性传播,结合大学生的审美习惯和价值诉求进行创造性转化,以提高教育效果和吸引力。[21]二是对兵团精神的实践路径进行专题研究。在这方面学者们讨论比较多的是将兵团精神融入思政课的途径。刘会革、郭文惠指出:兵团精神为高校思想政治教育提供了重要资源,高校需要通过多种途径促进其与思想政治教育的融合:思想政治理论课堂是用兵团精神进行思想政治教育的主要渠道;校园文化环境是用兵团精神进行思想政治教育的主阵地;社会实践活动是用兵团精神进行思想政治教育的主引擎;网络教育平台是用兵团精神进行思想政治教育的主干线。[22]

除了上述学术期刊中有关兵团精神研究的文章外,作为兵团党委机关报的《兵团日报》在2022年7月习近平总书记视察新疆生产建设兵团之后,积极发挥舆论引导作用,也陆续发表了一系列关于兵团精神研究的理论性文章,为兵团精神的传承与弘扬提供了重要平台。与学术期刊中的相关文章相比较,《兵团日报》所发表的兵团精神研究文章同样也涵盖了多方面的内容。这些文章不仅深入剖析了兵团精神的形成背景、内涵意蕴和价值旨趣,还探讨了兵团精神在新时代背景下的传承与弘扬路径,为兵团精神的进一步研究提供了丰富素材和理论支撑。此外,《兵团日报》还刊登一组兵团精神与其他红色精神相互比较的文章。这些研究表明:兵团精神与其它红色精神在忠诚担当、自力更生、艰苦奋斗、开拓创新等方面具有共通之处,但也各具特色。例如,刘凡超在《南泥湾精神与兵团精神》中指出:兵团精神在继承南泥湾精神的基础上,更加突出了热爱祖国、无私奉献的边疆建设精神,以及艰苦创业、开拓进取的拓荒精神。[23]又如,冯颜利、蒋晓琪在《红岩精神与兵团精神》中指出:红岩精神侧重于革命斗争中的坚定信念、英勇斗志和牺牲精神,而兵团精神则更侧重于屯垦戍边中的忠诚担当、艰苦创业和开拓进取精神。[24]再如,肖纯柏在《红船精神与兵团精神》中指出:红船精神主要体现在中国共产党的建党过程中,它构成了中国共产党人的精神家园,也是梦想启航的起点。而兵团精神则主要体现在屯垦戍边的事业中,它是兵团人在极为艰苦的条件下为国家的建设与边疆的稳定做出重要贡献的体现。[25]

二、兵团精神既有研究的不足

从当前学术界对兵团精神研究的丰硕成果来看,兵团精神研究鲜明地展现出以下四个主要特征:第一,政治性。兵团精神研究与党的理论与实践紧密相连,发挥着鲜明的政治导向功能和价值引领作用。兵团精神彰显了兵团人民对党的忠诚以及对国家统一的坚决捍卫,是爱国主义精神在实践中的生动展现。第二,历史性。兵团精神的研究工作,着重从中国悠久的屯垦戍边历史传统以及中国革命与建设的历程中深入探究兵团精神的形成脉络与发展轨迹。兵团精神的形成与新疆生产建设兵团的历史演进紧密相连,它是几代兵团人以勤劳双手将茫茫戈壁转变为肥沃良田,并坚定不移地捍卫祖国西部边疆安全的历史性见证。第三,理论性。兵团精神研究深入探讨其坚实的理论基础与丰富的思想内涵。这一探讨涵盖了马克思主义基本原理如何与中国具体实际相结合的过程,以及党在长期实践中所形成的基本路线、基本纲领和基本经验等重要理论构成。第四,实践性。兵团精神研究不仅关注理论层面的探讨,更注重精神在实践中的应用。兵团精神融入高校思政教育的研究,对于教育内容的丰富、教育形式的创新,有效增强学生的历史使命感和时代责任感都具有重要意义。由此可见,从学科定位上来说,兵团精神研究不仅是马克思主义理论学科的重要组成部分,也是思想政治教育学科的宝贵资源。同时,兵团精神研究既是历史学学科的研究内容,也是哲学学科的理论议题。其独特的历史性、政治性、理论性和实践性为我们提供了深入理解党的精神世界、传承党的优良传统的重要视角和依据。