实物、实景、实事:中华文化的多维展现研究

作者: 张全峰 刘紫东 唐伟立

[摘要]实物实景实事展现中华文化是习近平总书记针对新疆治理做出的重大部署,是习近平文化思想在新疆治理中的具体实践。南疆师团通过将中华文化元素嵌入实物、建设文化景观、建构叙事等方式,实现了中华文化多维度传播,增强了各民族职工群众对中华文化的认知与认同。积极探索构建“实物+实景+实事”的中华文化传播体系,构建“符号—空间—实践”三位一体联动机制,铸牢中华民族共同体意识。

[关键词]实物;实景;实事;中华文化;南疆师团

[中图分类号]G127 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2025)02—0129—09

[作者简介]张全峰,男,兵团党委党校(行政学院、社会主义学院、中华文化学院)哲学教研部教授、博士,研究方向:马克思主义理论、文化认同与区域文化建设;刘紫东,女,第三师图木舒克市党委党校(行政学院)讲师,研究方向:社会文化;唐伟立,男,第一师阿拉尔市党委党校(行政学院)副教授,研究方向:民族学、边疆治理。

实物、实景、实事,是文化传播的载体和媒介,从物质性、空间性、实践性三个维度共同构成了文化传播的多维体系。实物实景实事展现中华文化是推进文化润疆的重要内容,是增强深层次认同、铸牢中华民族共同体意识的重要途径。2022年7月,习近平总书记在新疆和兵团考察时提出:“要多角度全方位构建展现中华文化共同性、新疆同内地各民族交往交流交融历史事实的话语体系和有效载体,充分挖掘和有效运用新疆各民族交往的历史事实、考古实物、文化遗存,让中华文化通过实物实景实事得到充分展现、直抵人心。”[1]习近平总书记对新疆实物实景实事展现中华文化的形式、内容、效果提出了明确要求。兵团肩负着先进文化示范区的功能和推动文化交流的任务,是开展文化润疆的战略力量。南疆是新疆治理的难点地区,思想文化领域的深层次矛盾和问题突出。发挥好南疆师团1传播中华文化作用对深化南疆文化治理意义重大。南疆师团实物实景实事展现中华文化工作是新疆和兵团实物实景实事展现中华文化整体工作的具体反映。以南疆师团为参照,以其实物实景实事展现中华文化工作为“的”,探索进一步优化之“矢”具有现实可能性和普遍意义。为此,课题组对南疆师团实物实景实事展现中华文化方面进行了调研2,并在研究分析基础上提出了对策建议。

一、南疆师团实物、实景、实事展现中华文化的现状分析

实物、实景、实事三者相互关联、相互补充,通过具象化、场景化和叙事化方式,将抽象的文化价值、观念和意义转化为可感知、可体验的形式,从而实现文化的跨时空传递与意义建构。南疆师团对实物实景实事展现中华文化工作高度重视,将其纳入文化润疆实施方案,将中华文化元素嵌入实物、建设文化景观、建构叙事,实现了中华文化多维度传播,增强了各民族职工群众对中华文化的认知与认同。

(一)中华文化元素物化表达广泛

实物属于物质文化范畴,是文化的物化形态,承载着文化意义,是文化传播的重要载体。物质文化作为一种符号系统,能通过物品、建筑、技术等符号传递信息、表达价值观念和塑造意义。[2]实物可以划分为四种主要类型:传统建筑、纪念碑等建筑;雕塑、标识牌、装饰物等公共设施;书籍、餐具、交通工具等日常用品;传统工艺品、服饰、工具等器物。将文化具象化于器物之中,让大众易于感知和理解,是文化交流与传播的一种常用方式。南疆师团将传播中华文化与城市规划、团镇建设、乡村振兴相结合,将中华文化元素,也包括兵团特色符号、现代文明标识等,嵌入各类实物,将中华文化元素具象化,强化了职工群众对中华文化的直观感受。

在载体选择方面,南疆师团充分利用公共空间,将中华文化元素嵌入建筑、道路、公交车、机场候机楼等实物载体中,实现了中华文化符号的具象化表达。第一师阿拉尔市在城市建筑设计中将中华传统建筑风格与地域文化元素相结合,以“沙漠黄”和“兵团红”为主基调,构建了“黄墙红顶”的融合性文化特征,实现了文化符号在地化表达;在塔里木机场候机楼设计中,将汉唐风格与现代气息结合,建成了兼具汉唐风格和现代气息的标志性建筑,实现了传统文化与现代文明的融合展现;将公交车打造为流动“中华文化展厅”,通过车内装饰与车身标识,展示包括三五九旅屯垦纪念馆、沙漠、胡杨、塔里木河等地域特色元素的中华文化符号,形成了一种动态的文化传播媒介,增强了文化符号的可见性与传播效率。第三师图木舒克市则通过建设屯垦历史博物馆和南疆最大仿唐建筑群——新疆政法学院,构建标识性文化建筑群,再现了中华文化历史记忆。这些实物不仅成为了文化符号的物质载体,也成为了中华文化认同的象征。

在传播方式方面,南疆师团进行了多元符号系统的综合运用,通过彩绘、图片、图画、LOGO、标语、命名、装饰等多种形式,实现了文化符号的多模态传播,构建了多层次的意义表达系统,增强了文化传播的丰富性与感染力。第三师图木舒克市设计推广城市LOGO,提炼传播城市文化符号,构建城市文化形象,增强了城市辨识度与认同感。中国结、灯笼、国旗、春联等以实物形式得到广泛呈现,彩绘、标语、图片、图画等传播方式得到综合利用,进一步丰富了文化符号的表现形式。

在内容表达层面,南疆师团对中华文化的内涵与元素进行了整体性、综合性展示,涵盖了自然遗产、文学艺术、思想观念、语言文字、文化遗产、英雄人物等各个方面。具体而言,黄河、长江、长城、天安门等中华民族地理标识,四大文明、二十四节气、传统道德等中华优秀传统文化遗产,社会主义核心价值观,以及兵团精神、胡杨精神和老兵精神等红色革命精神等,以符号化、具象化方式实现了文化意义的广泛传播。第二师铁门关市充分挖掘渠犁文化、楼兰文化、军垦文化、香梨文化、胡杨文化等多元文化资源,构建了屯垦戍边文化旅游标识体系,既体现了自身文化的丰富性、独特性,也实现了中华文化创新性、在地化表达。第三师图木舒克市在公园设计中融入汉唐文化、军垦文化、红色文化元素,在人民公园建设大型浮雕群像,展示了古代屯垦将士远赴边疆、为国为民的不朽风采;建设屯垦文化公园,充分表现了现代屯垦战士扎根边疆、无私奉献的精神风貌和崇高品质。

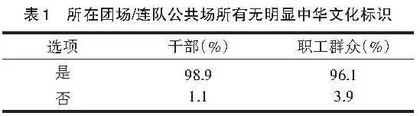

通过实物化、具象化,南疆师团将中华文化价值观念转化为可感知、可传播的文化符号,在多元文化背景下彰显了中华民族共同文化记忆。在问卷调查1中,占比98.9%的受访干部和占比96.1%的职工群众回答“能够在日常生活、工作场所中看到中华文化标识”。(见表1)中华文化符号的普遍展现,让各族职工群众更直观地感受到了中华文化博大精深的丰富内容,对中华文化的直观感受得到强化,为新疆各民族群众进一步深化中华文化认知、认同奠定了基础。

(二)中华文化展现景观系统初成

将文化元素融入具体的空间环境和场景中,为受众提供沉浸式文化体验,是文化呈现的重要方式。在文化传播学视域中,实景是一种以空间布置进行文化叙事的载体,主要包括:文化景观,如公园、广场、景区等;主题空间,如博物馆、展览馆、文化街区等;建筑群,如仿古建筑群、现代文化地标等;公共艺术,如雕塑群、壁画、灯光秀等。索尔认为,文化景观是“居于该地的某文化集团为满足其需要利用自然界所提供的材料在自然景观的基础上叠加上自己所创造的文化产品”[3]。从文化空间角度解释,实景是由系统性、整体性的实物所建构的场所,是空间生产的物质与非物质形式的直观媒介。这里所说的“实景”主要指的是展示中华文化的综合性、系统性景观,是系统化的文化标识系统,是整体性的文化展示空间。在文化传播实践中,南疆师团将物理空间作为文化传播的重要载体,通过有意识地挖掘与利用历史文化资源,通过空间设计与改造,系统性打造了展现中华文化的实景。

一是打造城镇文化空间。南疆师团自觉在城镇建设中体现汉唐风韵,将历史记忆转化为集体记忆,整体性构建中华文化展示空间,实现了中华文化空间化传播。在城镇公园建设中,凸显军垦文化、红色文化主题,将中华文化符号和屯垦历史有机融合,赋予公园这种文化空间以中华文化意义和叙事功能。将文化与旅游、生活深度融合,通过将中华文化元素融入旅游景观、商业街区等,实现了文化的日常化与生活化传播。第一师阿拉尔市在屯垦文化公园建设“上海知青赋”“上海10万知青名录墙”“王震将军广场”等,再现上海知青参加兵团建设的壮阔场景。第三师图木舒克市将汉唐风韵融入城市设计总体规划与建筑风格中,实现了文化符号的空间化表达。

二是建设文化场馆。南疆师团建设主题性文化馆、地域文化体验馆、综合性文化馆,进行体验式、互动式传播,实现了中华文化的深度传播与体验式学习。第一师阿拉尔市建设的开发塔里木历史主题馆、三五九旅干部学院红色教育基地等,形成了军垦文化主题突出、党建特色鲜明的文化展示空间。第三师图木舒克市中华传统文化体验馆包括“国语国文、国学经典、科学艺术、传统艺术、非遗文化、学习活动体验区及兵团精神”七大板块,运用高科技手段及趣味游戏等方式,将视觉、听觉、触觉等多种模态相结合,让人身临其境地体验中华文化。在这些文化馆中,内容上以中华优秀传统文化、屯垦文化和红色文化为主;在形式上,体验馆是其中一种新类型。

三是将学校打造为中华文化展现空间。南疆师团通过校园环境的符号化设计与文化活动的多样化开展,将中华文化融入校园环境文化、制度文化、行为文化之中,增强了中华文化在校园中的能见度、可及性与影响力。第三师图木舒克市第二中学,以传承中华优秀传统文化为抓手,进行班级文化建设,打造具有特色的班级文化环境;结合学生年龄差异,打造以“德”“礼”“敬”为主题的楼道文化,打造铸牢中华民族共同体意识文化长廊,营造和谐校园氛围;设置第二课堂,全面开设国画、书法、古筝、象棋、武术等课程,组建醒狮队,举办主题阅读、党史故事、软笔书法、足球比赛、趣味运动会,促进学生了解中华民族的丰富文化遗产,增强了中华文化认同。

概括而言,南疆师团打造中华文化景观,建设中华文化展现空间,提供了学习、感受、体验中华文化场所,在传播中华文化中产生了明显成效。在问卷调查中,在对问题“是否了解通过构建实景展现中华文化的事例”的回答中,占比27.3%的受访干部回答“非常了解”,60.1%的受访者回答“了解一些”,两者相加占比达到87.4%;(见表2)这证明,南疆师团中华文化景观得到增加,分布的广泛性得到扩展,知晓率提高,产生了较为广泛的社会影响。

(三)中华文化展现叙事得到丰富

实事是指具体的事件、活动或实践,是文化传播的实践性载体。“实事”主要包括:节日庆典、文艺演出、展览等形式的文化活动;文化讲座、工作坊、研学活动等形式的教育实践;志愿服务、社区建设、公益活动等形式的社会行动;历史剧、纪念活动、仪式等形式的历史再现。南疆师团,通过创作文化产品、举办文化活动、“文物发声、历史说话”、开发研学项目等多种途径和形式,让中华文化较为有效地融入了干部职工群众工作生产生活。

一是以创作文化精品讲中华文化故事。“公共文化产品作为传播和展示民族文化的重要工具,不仅体现民族文化的特征和精神,而且在全球化和信息时代背景下,通过文化产品的多元创新,可以吸引更广泛的受众群体,使得各民族优秀传统文化得以传承和弘扬,焕发新的活力。”[4]南疆师团创作了大量体现当代中国价值观念、凝聚中华文化精神、反映中国人审美追求,具有兵团特色、南疆风情的文艺作品,对中华文化进行了艺术化呈现。在创作内容方面,深入挖掘兵团历史文化资源,创作《劲旅传奇》《神秘唐王城》《家在兵团》等影视作品、文学作品等,努力讲好“兵团故事”。在创作形式方面,文化作品样态多样,如影视作品《图木舒克》《将军渠》等、文学作品《上海知识青年上山下乡运动大事记》《永不换防》(三、四)等、舞蹈《冰山之花》、歌曲《走进昆玉》、舞台剧《沙海老兵》、歌曲《图木舒克欢迎你》等,包括影视剧、舞蹈、歌曲等多种形式。

二是与群众性文化活动相结合,以“文化下基层”“送文化”等形式讲中华文化故事。文化活动是文化展示的重要方式和途径,文艺演出是基本的文化展示方式。在文化活动中中华文化主题得到充分彰显,内容涵盖中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,其中以中华优秀传统文化和兵团文化尤为突出。第一师阿拉尔市常态化开展“戏曲进乡村”等文化惠民演出活动,第二师铁门关市将弘扬中华文化与文化艺术普及活动结合起来,第三师图木舒克市大力开展中华优秀传统文化教育、民俗表演、“弘扬中华文化·传承中华美德”“中华经典诗词朗诵”、威风锣鼓大赛、“爱国歌曲·经典国粹大家唱”、屯垦文化艺术等,第十四师昆玉市举办“我们的中国梦文化进万家”、春节和元宵社火文艺汇演、四十七团“兵团·沙海老兵节”以及清明、中秋“乡愁文学笔会”等主题文化活动。以多样化的文化活动形式讲述中华文化故事,增强了互动性与参与性,实现了文化传播的广泛覆盖与深度内化。