兵团工业七十年发展历程、成就及经验

作者: 马琴

[摘要]兵团工业历经七十年的变革与发展,已成为兵团经济建设中不可或缺的重要力量。七十年来,兵团工业伴随着国家工业化进程不断成长壮大,取得了规模显著增长、生产能力不断提升、优势产业持续壮大、工业实力持续增强、创新能力持续优化等重要成就。总结七十年工业发展经验,坚持党的领导是兵团工业发展的根本保证,坚持兵团精神是兵团工业发展的力量之源,坚持向科技创新要动力是兵团工业高质量发展的关键所在,坚持改革开放是兵团工业焕发生机活力的关键举措,坚持生态优先、绿色发展是兵团工业可持续发展的必由之路。

[关键词]工业发展;发展历程;成就;经验

[中图分类号]F427 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2024)05—0128—05

[作者简介]马琴,女,兵团党委党校(行政学院、社会主义学院、中华文化学院)经济学教研部副教授,研究方向:工业经济。

1949年,新疆和平解放,兵团人节衣缩食,筹集资金,在大力发展农业的基础上,积极发展工业,创办了新疆近代史上第一匹机制棉布、第一张有光纸、第一块毛布、第一块机制方糖等。[1]经过七十多年的奋斗,兵团人凭借勤劳和智慧,推动工业从无到有、从有到优、从优到强的巨大转变,为维稳戍边事业提供了坚实的物质基础。

一、兵团工业七十年发展历程

(一)创业之初:白手起家发展工业

新疆解放之初,生产力水平相对较低,生产手段陈旧,工业基础几乎空白。1949 年全疆工农业总产值仅为7.2亿元(1980年不变价计),其中工业产值仅占 0.5%。[2]面对这一挑战,为了根本改变新疆的经济落后状况,加强西北地区的边防安全,并推动现代工业的发展,王震将军带领进疆部队发起了一场节约资源、集中力量办大事的“节衣缩食”运动。1950—1952年,兵团先后创办新疆八一钢铁厂、迪化六道湾煤矿、乌拉泊水电站、苇湖梁火电厂、新疆十月汽车修配厂、七一棉纺厂、新疆水泥、八一面粉厂等大中型现代工业。这些企业的成立不仅结束了新疆缺乏现代工业的历史,而且为新疆工业发展奠定了坚实的基础。

1954年10月,新疆生产建设兵团正式成立,揭开了屯垦戍边崭新的一页。为满足职工群众生产和农牧产品加工需要,又相继办起面粉厂、碾米厂、轧花厂、榨油厂、被服厂、煤矿、小型发电厂、拖拉机配件厂、食品厂等中小型工厂。

1958年春,毛泽东同志提出,全党动手,兴办工业,地方工业产值要在五年、七年赶上或超过农副业产值。兵团紧抓机遇,召开了第四届加工副业会议,制定了兵团大办工业的计划,极大地调动了兵团上下兴办工业的积极性。19个大中型企业先后在石河子动工兴建,随后一些规上企业相继在一师、六师和七师投产。在这些大中型企业的共同作用下,兵团工业体系初步形成,呈现出门类较多、品种较全,以农副加工业和电力、煤炭、化工、机械工业相应配套的特征。

这一时期,兵团工业布局主要遵循“因地制宜、合理配置、适度超前”的原则。一方面,充分利用当地丰富的石油、矿产、棉花、甜菜等优势资源,大力发展石化、纺织、制糖等产业;另一方面,坚持工业“插花式”布局,在团场连队附近建立中小型工厂,就近加工农畜产品,支持农业生产。据统计,1965年,兵团工业企业数量达到197个,实现工业总产值105亿元,占自治区工业总产值的比重达到42.5%。工业成功带动了兵团经济社会的发展,工业占生产总值的比重从1952年的11%增加到32%。[1]

(二)重创时期:文革时的低迷与建制撤销

文革期间,兵团工业受到严重影响,工业生产形势日益恶化、产量剧烈下降、财务严重亏损。工业增加值由1967年的1.69亿元下降到1975年的0.66亿元,工业总产值年均增长仅为2.4%。1975年兵团建制撤销,成立农垦总局,除团场附属工业外,独立核算工业企业移交地方管理。兵团的农牧、工矿、交通运输、建筑工程、商业、文教、卫生、通信等企事业单位,分别归属自治区和地州各有关部门统一领导管理。[1]原来由兵团、各师、各团统一管理的原料、物资、器材等全部移交给各地州业务局条条管理。物资供应渠道紊乱、断线,严重影响了生产。1976年全疆农场(不包括县管农场)共亏损2.33亿元,占全国农场亏损的一半,是全国亏损最多的一个省区。

(三)建制恢复:改革开放焕发生机

兵团建制恢复后,兵团人秉承“无农不稳、无工不富、无商不活”发展思路,工业经济进入了恢复发展时期。乘着改革开放的春风,兵团积极推进工业管理体制改革,建立现代企业制度,优化产业结构,增强企业的市场竞争力。通过调整、改革、整顿、提高工业发展水平,对一些生产工艺落后、产品没有销路、经营长期亏损的企业,通过关停、改建和转产而有了活力,经济效益不断提升。石河子第二毛纺厂、乌鲁木齐第二钢铁厂、石河子第四机床厂、农六师拖拉机修配厂等,通过改革调整,适应市场需求,都收到了较为明显的经济效益。[2]

1985年,兵团召开工业会议,提出“围绕市场办工业,促进农业保翻番”的指导思想,开始由围绕农业办工业转变为围绕市场办工业,大力发展商品生产,加快了工业改革发展的步伐。秉承调整服务方向、讲求经济效益、优质低耗、薄利多销的原则,各团场争相建起了皮革厂、纸箱厂、酒厂、拖拉机修配厂、面粉厂和棉花加工厂。

1992年,兵团提出了加快改革开放、加快经济发展的方针。兵团企业积极探索现代企业制度,推进股份制改革,促进国有企业规范化、市场化运作。一大批国有大中型企业实现了规范的公司制改革,建立了较为完善的法人治理结构,在资本市场上实现了直接融资。据统计,1993—2001年兵团工业企业通过上市、发行债券等方式筹集资金约50亿元。资本市场的融资功能极大地拓宽了兵团工业发展的投融资渠道,加快了股份制经济的发展。同时,兵团鼓励、支持和引导非公有制经济发展。到1995年,兵团共有乡镇企业2.1万个,从业人员15.6万人,总产值47.9亿元,占兵团工业总产值的21.6%。民营企业的蓬勃发展为兵团工业注入了新的活力,有力地推动了兵团经济的多元化发展。

在社会主义市场经济体制的改革和完善过程中,兵团不断深化工业体制机制改革,推动国有企业转换经营机制,优化产业结构布局。同时,大力发展非公有制经济,积极推动工业企业走出去,使兵团工业呈现出公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的格局,为兵团经济社会发展提供了强大的物质技术基础。2000年,兵团国有企业下降至952家,个体经济则达到了2914家。在市场化改革和对外开放的推动下,兵团工业的综合实力和竞争力得到显著增强,为兵团经济发展作出了积极贡献。

(四)转型升级:迈向新型工业化道路

党的十六大报告指出,坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。2004年,兵团出台了《关于加快推进新型工业化的决定》,作出了加快推进兵团新型工业化的重大部署,强调工业在国民经济发展中的主导力量和核心地位。这标志着兵团工业发展驶入了“快车道”,引来了新的大发展时期。

按照市场导向、产业集聚、突出特色、交通便利和可持续发展的原则,兵团推动优势特色产业集聚发展。纺织服装产业向八师石河子、一师阿拉尔集聚,食品饮料工业重点向农产品生产基地集聚,矿产资源加工产业重点向资源富集地集聚。培育发展了“氯碱化工及煤化工、新型建材工业、矿产开发、纺织服装工业、食品饮料工业和农用装备制造业”等六大支柱产业[3],进一步夯实了兵团工业基础。2012年末,兵团拥有工业企业1842家(不含个体户),较1978年增长2.6倍;工业增加值327.70亿元,较1978年增长43.2倍;利润总额74.69亿元,较1980年增长208.5倍。

(五)新时代:提质增效构建现代产业体系

党的十八大以来,兵团积极推动发展动力从传统要素投入向创新驱动转变,工业经济质量效益不断提升,成为兵团经济发展的“强力引擎”。2015—2018年,兵团大力推进供给侧结构性改革,促进工业稳增长调结构增效益,处置“僵尸企业”2605户,建成了一批自动化、智能化生产线和数字化车间,工业互联网加快发展,“两化”融合迈上新台阶。

2020年以来,兵团创建智能制造试点示范项目,出台促进工业互联网加快发展的实施意见,推动产业数字化智能化改造,坚定不移地推动产业向“智造”升级,实现工业经济质效并举。此外,兵团积极实施国家碳达峰碳中和战略,推动工业能源绿色转型,发展低碳产业,提高工业绿色水平。通过绿色制造项目,兵团已建成22家国家级绿色工厂、2个绿色园区和21家兵团级绿色工厂,涉及化工、钢铁、建材等多个行业。

当前,兵团积极融入自治区“九大产业集群”,聚焦兵团七大主导产业和21条重点产业链,着力培育打造“千百十”亿级产业、园区、企业,推动主导产业做大做强、特色产业做优做特、重点产业全面提质。兵团的工业产业发展正快速从分散向集聚演变、从集聚向集群迈进,具有兵团特色现代化产业体系正在加快建设。

七十年来,兵团工业从计划经济时期的农业支持型工业起步,在市场经济条件下实现了产业结构的优化升级,又在新时代创新驱动发展下经历了产业智能化转型发展,最终实现了从传统到现代、从封闭到开放、从单一到多元的深刻转型。纵观兵团工业发展历程,历经七十年,在曲折中不断前行,彰显了发展的韧性。

二、兵团工业七十年发展成就

七十年来,兵团工业经历了从计划经济到市场经济、从资源依赖型到创新驱动型的发展历程。在这一过程中,兵团工业在不断满足生产生活需要中谋发展、在探索中求跨越,工业经济得到快速发展,取得令人瞩目的成就。

(一)工业规模显著增长,经济实力明显增强

2022年兵团完成工业增加值1027.01亿元,突破千亿元,是1954年(0.24亿元)的4354倍,年均增长11.1%。七十年来,兵团工业经济经历了几次大的跨越。在轰轰烈烈的创业初期,经过8年的艰苦奋斗,1962年兵团工业增加值突破1亿元大关,工业增加值占GDP的比重达到32.85%;兵团建制恢复后,工业发展稳步回升,1990年工业增加值突破10亿元,工业增加值占GDP的比重为25.19%;进入新世纪,兵团工业发展进入快车道,2008年工业增加值突破百亿元大关,完成工业增加值120.15亿元;党的十八大以来,兵团工业发展迈出了年均增长13.09%的步伐,仅用12年时间就实现了工业增加值由百亿向千亿的跨越。

(二)生产能力不断提升,产品供给更加多样

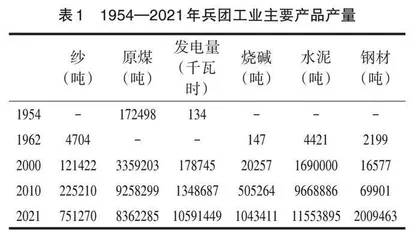

经过七十年的发展,尤其是改革开放以来,随着市场需求的不断扩大和多元化,兵团工业生产能力得到了不断的提升。2021年,兵团原煤产量为836.23万吨,是1954年(17.25万吨)的48.5倍;兵团电力产业从小机组火电逐步升级为火电+绿电的模式,发电量达到1059.14万千瓦时,是1954年(134千瓦时)的7.9万倍;面纱产量达到75.13万吨,是1962年(4704吨)的159.7倍;烧碱产量为104.34万吨,是1962年(147吨)的7098倍;水泥产量为1155.39万吨,是1962年(4421吨)的2613倍;钢材产量200.95万吨,是1962年(2199吨)的913倍(如表1)。此外,纺织产品已经由纱、布向服装、蛋白等产品扩张;化工产品向PVC、树脂等高端产品延伸;铝基、硅基等产业成为兵团工业的主导产业。在激烈的市场竞争中,兵团工业生产能力不断提升,产品供给不断丰富。

(三)优势产业持续壮大,现代化产业体系逐步构建

依托资源优势,抓住西部大开发、对口援疆、“一带一路”等机遇,大力开展招商引资,积极承接内地产业转移,发展壮大了一批产业,工业体系更加完备,产业规模持续壮大。绿色化工产业得到持续发展,利用新疆煤、油、气、盐、石灰石及绿色电力组合资源与能源优势,化工产业稳步高效提档升级。纺织服装业不断做优做大,在科技创新的驱动下,形成了纺纱—织布—印染—家纺与服装的全产业链发展格局。新能源产业得到快速发展,光伏、风电、生物质发电等装机规模不提升,第四师积极拓展“光储充放”一体化应用场景,优化电网集中调度体系,清洁能源装机规模占比达到57%。新材料产业不断壮大,硅基、铝基等新材料产业逐步由初级产品向高端铝制品材料、电池片及组件等产业链延伸,产业规模不断壮大、产品优势不断凸显。农产品生产和精深加工业得到巩固,立足特色资源,大力发展农产品深加工和规模化养殖加工产业,保障粮食安全和重要农产品供给能力得到不断提升。装备制造产业实现跨越式发展,生产能力和产品种类都得到了迅速扩张和丰富,在满足本地市场需求的基础上,积极拓展国际市场,参与全球竞争。