推动我国与中亚五国深层次文旅合作,助力形成区域性文旅国际市场

作者: 侯胜东

[摘要]文化和旅游是推动我国与中亚各国实现区域间合作革新和转型的关键一环。在高质量共建“一带一路”阶段,我国与中亚五国推动深层次文旅合作的基础更加坚实,表现为文化旅游相关机制对接更加顺畅;与我国旅游需求适配性逐渐提升;文旅综合保障水平不断加强。然而,当前我国与中亚五国推动深层次文旅合作仍面临文旅市场体系发育水平较低、多元文化交融互动不充分、基础设施和公共服务配套不足等问题。对此,应在机制上进一步提升跨境人文旅游交流合作能级,推动现代跨境文旅合作市场体系建设,加强基础设施和公共服务深层次合作。

[关键词]中亚五国;文旅合作;多元互动;人文交流;大格局

[中图分类号]F592.7 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2023)02—0103—06

[作者简介]侯胜东,男,国家发改委“一带一路”建设促进中心助理研究员,研究方向:区域经济合作和产业发展。

一、引言

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的场景。当前,我国与中亚五国已经进入高水平发展阶段,已同中亚五国实现全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖等三个全覆盖。为进一步深化与中亚五国合作,习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会及中国同中亚五国建交30周年视频峰会上的讲话中明确提出要以高标准、可持续、惠民生为目标,巩固互联互通合作基础,拓展国际合作新空间,建设高质量发展的合作带。

在新的发展阶段,推动我国与中亚五国深层次文化与旅游合作,逐步形成区域性文旅国际市场,不仅是推动我国与中亚各国实现区域间合作革新和转型的关键一环,更是我国与中亚各国共同建立多元互动人文交流大格局的核心内容。一方面,一直以来我国与中亚各国合作主要集中在经贸、产能、基础设施、跨境电商等硬联通领域,而心联通软联通领域中的文化与旅游合作相对不足。作为综合性产业,深化与中亚各国文化旅游合作,不仅有利于发挥各国多元文化旅游资源禀赋优势,助力实现各国产业结构多元化发展目标;更有利于加快推动我国构建新发展格局,促进国内超大规模市场和周边国家具有比较优势市场的有效对接,进而激发区域经济合作活力和提升产业链供应链韧性。另一方面,在共建“一带一路”高质量发展阶段,推动与中亚各国文化和旅游加强合作是有效应对国际格局发展新形势、把握构建中国—中亚命运共同体新机遇的必然要求。作为重要的民生工程,文化旅游交流合作可以在地缘政治不确定性因素和经济下行压力叠加下加强区域融合水平,有效帮助中亚五国降低贫困发生率,快速提升中亚五国民众的获得感、幸福感,同时对促进多元文化交流、提升我国文化影响力和软实力具有重要意义。

二、新时期我国与中亚五国文旅合作基础更加坚实

(一)文旅相关对接机制持续升级

一是国家发展战略适配性不断增强。2011年,中国就将与“丝绸之路”沿线国家旅游合作列入《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》。随着共建“一带一路”倡议的不断深入,我国与中亚五国的国家发展战略积极对接,文化旅游领域顶层战略合作不断走深走实。2013年,我国与哈萨克斯坦政府就共建“丝绸之路经济带”与光明之路新经济政策对接合作达成重要共识,并于2016年和哈萨克斯坦政府签署《关于“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对接合作规划》,明确提出要加强旅游业合作,开发具有本国特色的跨境旅游路线,研究和推广特色旅游产品,加强旅游基础设施建设。2022年,我国明确提出要推动“一带一路”倡议与《“新乌兹别克斯坦”2022—2026年发展战略》对接,提出将在人文和旅游领域进行深化合作。2023年1月,我国与土库曼斯坦政府签署了关于“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接谅解备忘录。2022年,推动“一带一路”倡议同塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”深入对接,将继续加强文化、教育、科学、卫生、体育、电影、广播电视、考古和民间交往等领域合作,扩大新闻媒体、文艺团体、青年组织的交流。推动“一带一路”倡议和吉尔吉斯斯坦《2018-2040年国家发展战略》的对接合作。

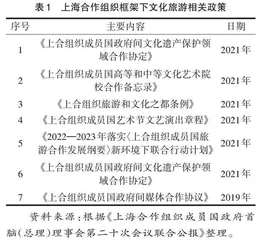

二是多边组织合作机制不断健全。就我国与中亚五国来看,依托上海合作组织,我国与中亚各国文化旅游合作的法律基础不断得到夯实。如表1所示。近年来,基于上海合作组织,政府间合作在文化遗产保护、文化艺术院校合作、旅游和文化城市合作、艺术节文艺演出等领域的法律框架不断完善。其次,欧亚经济联盟不断推进市场一体化、市场监管和技术标准统一,对推动中亚地区文化旅游一体化发展具有重要意义。再次,就中亚五国内部而言,2020年,中亚区域经济合作联盟提出2030年中亚区域经济合作联盟旅游战略(简称《CAREC2030年旅游战略》),该战略提出将通过协调签证要求和质量标准,简化过境程序以及改善旅游基础设施。

三是多元特色合作平台不断丰富。经过多年探索实践,我国与中亚五国已经建立了多元特色合作平台,有效实现了各类旅游资源、旅游要素的整合,降低了人文旅游合作的制度性交易成本。国家级平台合作方面,已有中哈霍尔果斯国际边境合作中心、阿勒泰跨境旅游合作试验区、博乐边境经济合作区、塔城市边境经济合作区、吉木乃边境经济合作区、伊宁边境经济合作区等。高校智库交流合作方面,有中亚区域经济合作智库联盟、新疆发展与中亚合作高校智库联盟。同时,我国已经在中亚地区开设孔子学院13所、孔子课堂30余个,在华留学生数量累计逾12万人。媒体文艺团体方面,有影视作品、文艺演出、文化保护。2014年,中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”,成功入选联合国教科文组织世界文化遗产名录,成为我国第一个跨国联合申遗项目。另外,地方层面来看,2016年哈萨克斯坦、连云港、伊犁四家影视传播机构签订“一带一路”新闻传播与文化产业国际协作体合作协议,协议提出今后将依托各自优势,加强商贸旅游、文化创意、艺术演艺、活动策划与开发等产业方面的合作,提高各自文化创意产业发展水平。

(二)文旅供需的适配性逐渐提升

从供给端看,中亚文化旅游资源要素供给、基础设施供给、公共服务供给能力具有明显优势。一是文化旅游资源丰富多样、特色鲜明。就文化资源来看,中亚地区民族众多,拥有130多个不同民族,被称为民族宗教的万花筒,民族分布呈现“大杂居、小聚居”的特点,不同民族生活地域相互交错,同时又具有自身文化的独特性。从旅游资源来看,中亚各国旅游资源丰富,在列入联合国教科文组织世界遗产名录的1092个项目中,314个来自亚洲,其中有51个来自中亚。另外,中亚地区还有丰富的苏联时期文化遗产。分地区来看,如表2所示,中亚地区哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦旅游资源相对较多,仅两国的旅游资源数量就占了中亚五国总量的61%,且大多为人文类景观,尤其是建筑类,中亚地区独具伊斯兰风格的建筑是重要的旅游吸引物。二是近年来,中亚五国重视文化和旅游业发展。据哈萨克斯坦文化和体育部发布消息,预计到2024年,吸引外国游客数量将从2021年的110万增至240万,哈本国游客数量将在现有基础上增加200万,达到730万。为实现上述目标,未来4年内旅游领域投资规模将达2.8万亿坚戈(合65亿美元),投资额将从2021年的5100亿坚戈增至2024年的9330亿坚戈,投资主要用于扩大旅游业服务范围,开发生态旅游、医疗旅游、航天旅游、创意旅游等多种旅游产品。

从需求端来看,中亚各国旅游资源对我国居民的文化旅游吸引力不断提升。除土库曼斯坦旅游人数数据没有公开以外,中亚其他四个国家的入境游客均实现了增长。就哈萨克斯坦而言,作为丝绸之路经济带中国向西延申的第一站,我国赴哈萨克斯坦旅游的人数逐年增多,2016年中国公民首站赴哈旅游人数同比增长3.4%,达到25.79万人。就乌兹别克斯坦来看,自乌2018年7月实施电子签证以来,抵乌中国游客人数不断增加,2019年达5.4万人次。塔吉克斯坦方面,2021年疫情期间,入境塔国的中国游客人数达4600人。吉尔吉斯斯坦方面,2018年,吉尔吉斯斯坦入境旅游人数达3.52万人。

(三)文旅综合保障能力不断改善

近年来,我国与中亚各国的文旅综合保障能力不断改善。就我国国内的情况来看,党的十八大以来我国文化旅游基础设施呈不断优化态势,博物馆、艺术表演机构、艺术表演场馆机构等基本公共文化和非基本公共文化设施均实现了量的增长和质的提升。量的方面,2013—2021年,我国博物馆、艺术表演场馆机构、艺术表演场馆机构数分别由3473、8180、1429家增加到5772、18370、3093家。2质的方面,文化旅游+数字化、非遗保护、国家公园建设成效显著。同时,旅行社个数分别由2013年的26054家增加至2021年的42432家。可以说,党的十八大以来,我国国内文化旅游基础设施的发展水平迈上了一个新的台阶。

就中亚五国来看,一是交通基础设施联通能力得到明显改善。当前,我国已经与中亚国家签订多项公路、铁路和航空领域交通合作协议,开通了多条公路、铁路、航空线路,形成了立体化交通网络。二是出入境便利化水平显著提升。现阶段,我国已实现与中亚各国旅游签证,其中“丝绸之路签证”已可以在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦境内使用,未来土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦也将逐步加入统一的中亚“丝绸之路签证”。

三、我国与中亚五国深层次文旅合作面临的问题

(一)中亚各国文旅市场化发育水平较低

一是经济放缓引致文化旅游市场发展外部不确定性因素增多。根据联合国统计标准界定,中亚五国中多为中低收入发展中国家,叠加地缘政治、新冠疫情、经济结构单一等内外部因素,中亚五国普遍面临经济复苏乏力和通货膨胀双重压力。据世界银行预测,2023年中亚地区整体经济增长率仅3.9%,与2022年持平。分国别来看,乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦经济增长率将出现普遍下滑,将分别由2022年的5.7%、7%、5.5%下降到2023年的4.9%、5%和3.5%,仅哈萨克斯坦经济增长或从2022年的3%提高到2023年的3.5%,但其年化通货膨胀率已达19.6%。1在此背景下,中亚各国文化及旅游业发展将面临更加复杂的不确定性因素。

二是文化和旅游市场体系不健全。整体来看,中亚五国仍以能源、矿产等资源型产业为主导性产业,而文化产业和旅游产业等现代服务业发展水平偏低。其一,文化旅游市场体系基础制度建设滞后。受历史性因素影响,中亚各国文化旅游市场供求、价格、竞争机制在文化资源和旅游资源配置中的功能总体偏弱,而政府在资源调控中的积极作用尚不明显。以土库曼斯坦为例,2021年全国仅有17家国有及私人旅游公司,而其政府将文化传媒、旅游、体育休闲等产业列为管制性行业,禁止外资进入,并实行许可证管理制度,由此导致该国文化旅游市场发展活力不足、竞争不充分。其二,文化旅游产品市场和服务市场发展水平较低。当前,中亚各国具有影响力的文化旅游产品和服务仍以传统手工艺品、传统首饰、传统食品以及传统演艺为主,而与现代化元素结合的创新性、创意性文化旅游产品相对较少,文化和旅游市场存在内涵不够突出、文化品牌效应不明显、营销方式单一化等问题。其三,文化要素市场运行机制不顺畅,食、住、行、游、购、娱文化旅游产业所需要素不足。一方面,中亚各国对自身独特民族文化要素和旅游要素资源化、市场化、创意化、品牌化、资产化的能力和水平仍然较低。另一方面,由于中亚各国尚未形成统一的区域性市场,劳动力、资本、技术、数据等要素流动面临较大约束。

(二)多层次文旅交流互动水平仍不充分

一是我国与中亚各国文化旅游交流互动的基础仍需继续夯实。尽管我国与中亚各国共建“一带一路”倡议的不断深入,但我国与中亚各国多元化文旅交融互动的层次仍然有限。从机制上看,我国与中亚各国文化旅游合作领域仍缺乏系统性、连续性、综合性的顶层规划和政策细则,导致我国同中亚各国的双向旅游交流缺乏充分的政策信息沟通和了解渠道。从主体上看,文化旅游合作人群结构单一化问题突出,主要局限于各国的领导层和市场精英,一般民众层面参与度不足。同时,由于传统交流合作项目未有效对当地居民产生正向激励,导致地方的居民参与的积极性不够,缺乏群众性合作基础,“官热民冷”特征明显。