“大国担当”话语的媒介建构

作者: 钱莲生 赖家强

[摘要]新冠疫情渐行渐远,但疫情暴发之初主流媒体的价值框架建构值得探究。论文以《人民日报》、新华社早期新冠肺炎疫情报道为样本,分析了疫情第一次“高峰—平缓”期间(2020年1月1日至2020年8月31日)主流媒体在报道中对“大国担当”话语的建构和传播。研究发现:主流媒体通过人民至上、团结必胜和人类命运共同体三种不同的话语模式建构了“大国担当”话语。话语结构方面,“大国担当”话语始终围绕“个体—国家—天下”这一组三元连续体而展开,在传统上缺席/不可见的空间观念——“国家”“天下”——此次顺利参与到了这种动员个体“再嵌”话语的建构当中。该话语藉由全民阅读行为以及读者对在场的国家权力的亲身接触,创造出“战疫”担当中国家的高度可见性,缔造了“风雨共担”的集体记忆,加速了个体与国家的再嵌,更是一种基于人类共同善的联结正在形成的隐喻。

[关键词]“大国担当”;话语建构;新冠肺炎;主流媒体

[中图分类号]G206;D61 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2023)04—0005—08

[作者简介]钱莲生,中国社会科学院大学教授,中国社会科学院新闻与传播研究所编审;赖家强,中国社会科学院大学新闻传播学院研究生。

一、文献回顾与问题的提出

随着世界卫生组织(WHO)2023年5月5日宣布,新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”1,新冠疫情渐行渐远已是不争的事实。然而这场长达三年多的疫情给人类的反思才刚刚开始。中国主流媒体在疫情暴发之初的价值框架建构值得探究。鲍曼( Zygmunt Bauman)曾在《共同体》一书中表达了对现代社会“安全”与“温暖”的不可得之憾2——个体在现代化历程中经历了生存安全与身份认同的双重“脱嵌”3,而新冠疫情所携来的混乱、失序,更加速了这一进程。媒体作为担当社会发动角色的重要主体,其话语动员能够经常、持久地影响人们的态度、价值观和期望值的变化发展。4全球“新冠肺炎”疫情暴发后,在诸多展现中国抗疫行动的报道中,“大国担当”话语被我国主流媒体频繁使用。在相关新闻议题中,党和人民群众顽强坚持、团结一心,中国不仅贯彻人民至上、生命至上的理念,还主动携手合作、团结各国,努力筑起全球抵御疫情的万里长城,以能担当、负责任、重情义的大国形象激励疫情阴影笼罩下的中华民族和世界人民砥砺前行。

本研究以这一流行的抗疫话语为研究对象,结合质性文本分析和批判话语分析的研究路径,依循“文本——话语实践——社会文化实践”的理论分析框架,试图揭示此类话语的产制逻辑和实践效果。具体而言,主流媒体是如何建构这种话语的?这种话语实践具有何种社会文化意义?

二、研究对象与研究方法

(一)研究对象

本文的研究对象为主流媒体建构的“大国担当”话语,研究样本主要来自《人民日报》、新华社关涉“新冠肺炎”疫情的“大国担当”报道。具体的取样方式上,研究者首先以“新冠肺炎”为关键词,在《人民日报》图文数据库与新华社专供数据库中进行搜索,之后,限定时间段(疫情第一次“高峰—平缓”期间:2020年1月1日至2020年8月31日)1并输入“大国担当”,共获得相关报道640篇。其次,采用人工筛选的方式,剔除重复和不以疫情、国家担当为新闻主题的文章,最终获得48篇样本报道,研究文本字符共计161562。

(二)分析方法

鉴于本文的研究对象和研究目标的特点,研究者主要采用文本分析和话语分析两种方法,探讨“大国担当”话语的建构以及实践效果。

1.质性文本主题分析。与其他类型相比,新闻话语的主题组织可能扮演着更为关键的角色2:研究者借助NVivo12质化分析软件,通过质性文本主题分析的方法,从媒介话语的角度对研究样本进行分级编码,对其中的等级关系进行规范界定,以总结出报道应用的主要话语模式。

首先,将收集的文本资料导入质性分析软件,分门别类。其次,使用描述性文字,逐行逐句概括样本主题(开放式编码形成的自由节点〈free node〉)。之后,建立不同节点中的类属关系和层级关系,从而形成更具概括性质的结构性树状节点(tree nodes)。最后,汇总最高级编码,挑选核心类属,选取资料支撑数量(参考点数目)最多的类属,形成“大国担当”媒介话语的编码层次结构。

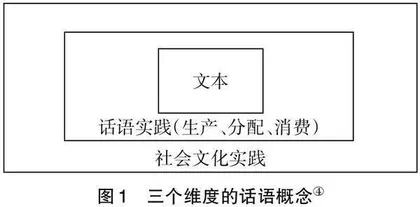

2.批判话语分析。费尔克拉夫(Norman Fairclough)提出在三个向度的框架范围内分析“话语”:文本、话语实践、社会文化实践(见图1),一般包括对文本的语言学描述,对文本与话语过程两者关系的阐释以及话语过程与社会过程之间关系的解释。3

此外,本文还采用梵·迪克(Van Dijk)将社会认知视角嵌入至话语分析框架的方法,揭示“大国担当”媒介话语的社会文化意义。

三、“大国担当”报道的话语模式与话语结构

(一)文本:“大国担当”报道的三种话语模式

话语模式指的是简化的,而且常常是理所当然的关于世界运转方式的理论5,它可以联系社会语境与群体关系,揭橥媒介内容文本意义生成的立场与策略1,对于阐释社会的语言实践具备相当的重要性。通过对“大国担当”话语的分析(编码)得到主题层次树状结构图(见图2),发现这类报道主要使用三种话语模式:

1.作为“人民至上”的话语。人民至上是“大国担当”报道中体现中国共产党的宗旨和执政理念的话语模式(主题的材料支撑数量:34)。“圣人无常心,以百姓心为心”,这一模式强调:在“新冠肺炎”疫情突袭,人民生命安全和身体健康受到严重威胁的重大时刻,中国共产党和中国政府始终以对人民负责、对生命负责的鲜明态度,准确分析和把握形势,既多方考量、慎之又慎,又及时出手、坚决果敢,以非常之举应对非常之事,全力保障人民生命权、健康权。研究发现,在这类报道中,常常以对生命的珍视、病毒的难测与邪恶,来让个体空前地意识到自身处于一个“自由与安全”悬置的“例外状态”2,由此,危急存亡之秋的诸种非常的行政之举与以人为本的治国理念完成了互构。例如:

中国实施的“封城”“禁行”等临时性举措,都是为了维护人民的生命安全和身体健康。毫无疑问,这是特殊时期最宝贵的人权保护。中国全力救治每一个生命。仅湖北省已治愈80岁以上新冠肺炎患者3600多人。3

调集全国资源开展大规模医疗救治,不遗漏一个感染者,不放弃每一位病患,实现“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”。4

在人民至上的“大国担当”话语中,现代民族国家自由民主的内核和政治力量直接作用于生命的路径,逻辑上是既对立又统一的:报道中的非常之举显然不同于有预谋地陷人们于池鱼笼鸟之境,旨在维护人民生命安全的种种限制体现了“存人失地,人地皆存”的智慧,是对“人民就是国家力量源泉”的深刻洞悉,这也成为这类报道的基础话语逻辑。

2.作为“团结必胜”的话语。“万人一心,尤不可当,况十万乎?”团结必胜是“大国担当”报道中最为常见的话语模式(主题的材料支撑数量:62),它旨在维持战斗的必胜信念。防疫、战争二者的隐喻理据,在于它们之间存在“经验完形”的相似性。战争隐喻所凸显的“对立认同”给予病毒以仇敌般的痛恶,塑造出尖锐的敌我矛盾,抗击“新冠肺炎”疫情由此被建构为人们结成“战时同盟”抵抗这一异己力量的过程。1此外,军事上的胜利幻想“会因为强与善之间存在的紧密联系得到加强”2,虽然不可否认的是团结不一定胜利,但不团结将满盘皆输。敌人或许危险、顽固,但战斗的失败是需要诸多解释的,胜利本身说明了一切。在报道文本中,疫情被视作“一场大考”,是“以使我们获得未来的荣耀而对我们施加的暂时苦难”。3例如:

“摧伤虽多意愈厉,直与天地争春回。”一次疫情,挡不住中国人民前进的步伐、挡不住中华民族实现梦想的步伐。我们必将夺取疫情防控和决战决胜脱贫攻坚的双胜利,进而迈向建设社会主义现代化强国的新征程!4

如果说疫情是一场大考,中国通过自己的行动,交上一份务实高效的中国答卷。我相信中国的发展会越来越好。5

想要实现中华民族伟大复兴的中国梦,这种历经困苦、再上一层楼的过程,更像是“不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香”的经典叙事。当人民坚信团结一心便能驱散疫情阴霾之时,距离更宏远目标的实现似乎也不过一步之遥。

3.作为“命运共同体”的话语。(人类)命运共同体,意在将国家担当延伸到人类社会发展的宏大场景之中。它在文本的材料支撑数量中排序第二(数量:52)。任何新闻实践都难免受到彼时客观环境的影响:2020年以来爆发的全球疫情以及随之而来的对抗分立、驱逐和疏离,进一步让启蒙学者们所设想的“理性国家”面临政治合法性的危机:这个在19—20世纪借助领土主权为个体划定身份疆界的时代形象正在走向解体。6但正如许纪霖曾指出的,当代中国人要重获“再嵌入”共同体后所具有的总体性、秩序性和边界感,应通过补充社群主义,引入共和主义,并强化世界主义来重新理解个人和国家/天下的关系7,“解体”实际上为在更主动意义上创造全球化的联结提供了契机:一个大国的担当,能够在一个更“广大的共同体”的意义上进行延伸——无限时空距离中的、包括“本地与远处的地方”的、规模上实实在在全球性的。8也就是说,“大国担当”话语作为疫情中特殊的社会实践的一个话语向度,是中国主流媒体站在贝克所谓的“文明的火山上”,将“大国”塑造为人们理想的“庇护所”,以及连接个人、人类命运共同体的有效中介,它是一种基于人类共同善的新联结正在生成的隐喻。9例如:

病毒没有国界,不分种族,是全人类面临的共同挑战。多国专家强调,抗击新冠疫情是全世界共同的责任,他们高度赞赏全球战疫中的中国担当。1

“中方愿同包括俄罗斯在内的各国一道,基于人类命运共同体理念,加强国际防疫合作,开展防控和救治经验分享,推动联合科研攻关,携手应对共同威胁和挑战,维护全球公共卫生安全。”习近平主席近日同俄罗斯总统普京通电话,再次强调了维护全球公共卫生安全之道。2

“人类命运共同体”话语将大国的担当故事延伸到宏观的社会语境中,能否为了某种共同的善而建立共同体3,成为人们何去何从的终极问题。

(二)“大国担当”报道的话语结构

话语模式是一种抽象的理想类型,在“大国担当”的报道文本中,以上三种模式往往是相互渗透、组合的,毋庸讳言,在所有文本中,存在着某些相互关联的、系统化的组合,它们源于人们的思维定式,也影响着读者对意义的把握。具体到“大国担当”报道,本研究发现,无论是强调国家救民于水火时的“视民如伤”,还是描绘世界人民大团结以共担风雨的图景,这三种“大国担当”话语的建构始终围绕着一组三元连续体而展开,即“个体—国家—天下”。但深受家国天下情怀影响的中国人的空间观念,在‘地方’与‘天下’两端较为发达,唯独缺失‘国家’这个中间环节,并且在遇到灾害等场景时,“天下”空间常常会浮现出来,成为想象的——但并非可见的——世界。4这些以往缺席的、不可见的存在,在“疾控国家化”的媒介呈现下5,顺利参与到全球灾难情境下激发与动员个体“再嵌”的话语建构当中。

在由“新冠肺炎”疫情主导的全球性风险中,个体“再嵌入”共同体的行动变得更加摇摆难定。吉登斯(Antony Giddens)曾在《全球时代的民族国家》一书中用“信任”——基于人际交往亲密性的信任与基于制度体系的信任——一词勾勒了个体寻觅安全生活的基本路径。6在他看来,来源于人际交往亲密性的信仰和情感的社会联结,以及抽象体系提供的制度保障和政治庇佑,7再加之跨越时空距离的“社群”创造中产生的联结,才能够完全解释当代社会整合的全部机制。8在中国主流媒体报道的担当故事中,曾一度“被想象为有限”的民族国家作为一种整合——解决个人身份认同和安全归属问题——的方案,开始打破自身现代性的阈限:它以共同的血缘、文化、信仰所赋予的温情色彩和伦理意涵替代了冰冷的“权力—义务”结合体,淘汰了封闭的领土认知,主动凝聚民众对天下/世界的道德关怀,承接起更大的责任风险,旨在借此焕发出蓬勃的生命力和亲和力。例如: