从传播到预警:智媒时代的政治安全风险探赜

作者: 潘子阳 胡晓

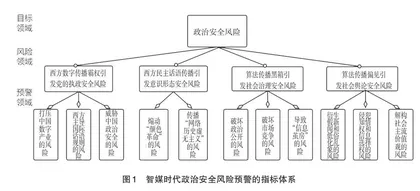

[摘要]智能化媒体及新兴的元宇宙传播趋势下的政治安全风险,已经对我国总体国家安全构成严峻挑战。智能网络技术的进步导致“算法权力”的无序扩张,政治安全风险传播呈现出多重趋向。美西方国家的数字霸权、话语霸权从外部侵蚀党的执政安全和意识形态安全,算法黑箱、算法偏见从内部破坏社会治理安全和社会舆论安全。鉴于此,在实现政治安全风险传播趋向与监测预警有机融合的基础上,加紧构建政治安全风险监测预警的运行逻辑、指标体系和预警程序,推进全域联动、立体高效的国家安全防护体系建设。

[关键词]智媒时代;政治安全;风险监测预警;国家安全防护体系

[中图分类号]D699 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2022)05—0063—08

[作者简介]潘子阳,男,中国人民大学国际关系学院2022级外交学博士研究生,中国人民大学国家发展与战略研究院助理研究员,研究方向:国家安全学与后苏联空间;胡晓,女,新疆大学政治与公共管理学院讲师,研究方向:南亚安全与国家安全。

习近平总书记指出:“人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式,推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。”[1]进入21世纪的第二个十年,随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的狂飙突进,人类进入了一个人工智能与新闻传播深刻交融、紧密互嵌的智能化媒体时代。人工智能的主要技术分支有模式识别、机器学习、数据挖掘和智能算法,其应用场域主要有机器人系统、语音识别、图像识别和专家系统。作为新一轮工业革命的前沿技术,在5G(未来的6G)、大数据、芯片制造、传感器等相关技术群体性突破的背景下,新一代人工智能呈现出深度学习、跨界融合、人机协同和群智开放的新特征,对新闻传播、政治社会和经济发展产生了深刻影响。

一、我国政治安全风险的传播迭代

(一)智能网络技术的进步与我国政治安全风险的传播

著名的“新媒介”学者罗伯特·洛根指出:“人工智能不是人的智能,而是计算机生成的一种交流形式,它仅仅模拟了人类智能某些属性而已。”[2]人工智能拟人或类人属性固有的技术不确定性,将给人类社会带来更多的风险。学者们围绕人工智能与政治社会的关系展开了激烈的辩论。技术论者认为,人工智能技术给人类社会带来诸多便利,尤其是促进了传播媒介及其衍生工具的迭代。以霍金为代表的威胁论者则坚决反对人工智能的发展,他们认为人工智能内含诸多风险性因素,尤其是可能出现的强人工智能或将颠覆人与机器的主奴关系,导致人类成为机器的奴隶。尽管上述两种观点针锋相对,但都反映了人工智能已经深刻影响到人类社会的新闻传播与政治安全。

一方面,伴随着人工智能的深入发展,智能化媒体时代的算法权力(Algorithmic Power)持续扩张。依托于大数据、云计算和深度学习,以“用户偏好”为基准的智能化媒体不断挤压传统媒体生存空间,新闻传媒业日益成为大数据、先进算法垄断的时代。早在20世纪90年代,已经有自动化的机器人新闻概念出现,随着算法传播的发展,迎合受众偏好的自动化的新闻推荐成为主流。算法根据受众的个性化需求,借助于特殊的机器算法进行精准匹配、推荐以及推送。换而言之,算法连接了信息的输入与输出,贯通新闻传媒的选题端、内容端以及用户端,以期实现对原始新闻数据的精细化处理与精准化匹配。

另一方面,算法传播不可避免地暗含各种政治目的。在传统媒体时代,经典的编辑模式是以人力为核心。在智媒化时代,以先进算法为核心的智能分发模式成为主流,这也意味着社会信息分发为从人匹配信息到信息匹配人。但是,这也将导致严重的信息忽视问题,比如:算法偏见、“信息茧房”、虚假新闻和网络谣言等。尤其是算法传播并非中立,还带有先天的政治偏好问题。现有的网络空间信息传播大多基于算法程序,信息的生产、加工、分配环节都是基于先进算法得出的。甚至可以说,智媒化时代就是以“算法为王”的时代,而带有政治诉求的算法传播以精准的靶向输送影响舆论话语,传播主体以自身的政治价值塑造受众的政治旨趣,以特殊群体的政治意志取代全社会的共同价值。

(二)我国政治安全风险的传播逻辑

马克思指出:“在我们这个时代,每一种事物好像都包含有自己的反面。”[3]唯物辩证法认为,每一种事务的发展都是相反相成的,会在一定条件下走向自身的对立面。算法在减轻媒体从业者的劳动负担的同时,也在消解着传统媒体在政治传播中的主体性,结果就是受众成了算法和资本的附庸。智媒越来越先进,受众在传播中越受其“奴役”,国家政治安全的风险也就越发凸显。正如美国科学哲学家兰登·温纳(Langdon Winner)所言:“技术本身上是政治的,不可避免与制度化的权力和权威模式相联系。当恩格斯把纺纱工厂的机器描述得比任何资本家更为专制的时候,也在印证着现代技术强烈地塑造了政治生活的观点。”[4]

第一,政治安全风险传播的全过程数据化。智媒时代,受众的购物、出行、就业等一切行为皆可数据化,人人都是数据的生产者、新闻的接受者和风险的传播者。“人工智能的政治风险是指以大数据和算法为核心的人工智能技术内嵌于政治系统并施加于政治权力与政治价值的可能性危害。”[5]换而言之,政治传播的便利化来自大数据和算法的进步,同时风险社会中的技术进步也带有深刻的自反性。无论是政府部门的治理,新闻媒体的推送,还是“独角兽企业”的运营,都离不开对海量数据的分析,政府、媒体和企业的运转也因此将面临风险社会的自反性。

第二,政治安全风险传播的权力去中心化。人工智能与新闻传播的普遍结合,导致国家政权不得不面临权力去中心化的风险。一方面,算法成为重要的权力来源。时下热门的“元宇宙”产业的发展,将人类带入新的传播媒介时代。智能技术成为重要的权力来源,处于技术上游的发达国家可以利用技术霸权来胁迫技术下游的发展中国家,中心—边缘的不对称性相互依赖将严重威胁我国的产业安全、信息安全乃至政治安全。另一方面,权力主体的多元化。传统的治理模式中,一国的政府与执政党处于权力的中枢位置。智媒时代的算法和数据成为权力的来源,由此导致非国家行为体掌握更多权力。与此同时,WEB3.0自身固有的分布式、多节点、无中心设计理念,将进一步稀释传统政府所拥有的国家权力。

第三,政治安全风险传播的可预警性。智媒时代的政治安全风险不仅具有高度的隐蔽性、不确定性,而且极具破坏性,风险往往事发突然,决策者、专家学者和应急处置人员很难通过以往的经验进行及时处理。风险社会的制度主义流派进而认为,除了摆脱对各种专家的依赖,还要建立健全风险的监测预警机制。所谓的风险监测预警,意指长时段、全过程的监测风险形势并发出预警信号,确保风险纾解计划的正常运行,以避免小风险演变为大风险。专业人员通过数据图谱实时监测风险的阈值,并且利用大数据对政治安全风险进行探源分析,为特定地区和特定领域进行“全景画像”。[6]如果政治安全风险传播超过设定阈值,则通过情报分析的组织系统向上级和有关部门通报,并及时发出风险预警,从而辅助领导机关进行科学决策。

二、智媒时代政治安全风险的传播态势

(一)西方数字传播霸权引发党的执政安全风险

传播学视角下的党的执政安全风险,主要是指政治安全风险传播给执政党掌握、控制和运用国家权力造成的种种风险挑战,主要表现为数字产业发展、国际话语体系和国际数字竞争等领域的风险。冷战结束后,弗朗西斯·福山的“历史终结论”已经被历史“终结”,中国等新兴国家的群体性崛起,意味着资本主义自由民主制度并不是历史的唯一选择。但是,美国等西方国家建立了遍布全球的新闻媒体报道网络,掌握了全球新闻议程的设置权。无论是火出圈的元宇宙第一股Roblox,还是扎克伯克将Facebook改名为Meta,都标志着美国在元宇宙时代的国际新闻传媒龙头地位。与此同时,美联社(AP)、纽约时报(NYT)、美国有线电视新闻网(CNN)等美国新闻巨头仍然占据全球新闻传媒的中心位置。[7]美国单方面挑起的所谓大国战略竞争,美国等西方国家利用国际话语权霸权优势,构筑了包括新闻媒体在内的全政府、全社会的对华竞争战线,构建了国际恐华、反华、污华的舆论议题联盟。

一是美国等西方国家利用数字技术霸权打压中国数字产业。数字智能技术是第四次工业革命的核心,它不仅重塑了各国产业经济结构,还将深刻影响后疫情时代的国际秩序。随着中国在5G、元宇宙等智能领域的快速追赶,美国等西方国家挑起并加剧了对华数字网络竞争,尤其是在国防军工、5G与AI三个核心领域,大国网络竞争的本质是美国极力维护数字技术霸权与新兴大国追求数字自主之间的结构性矛盾。[8]二是美国等西方国家构建排华、反华、污华的国际话语规则。在国际关系中,谁掌握了规则建构权谁就可以长期主导该领域。美日欧等发达国家积极利用多边平台协商先进算法、数字贸易、智能媒体等议题,利用先发技术优势和舆论话语优势抢占数字领域的规则制定权。尽管新兴国家在数字领域有着大致相同的立场,但是发展中国家的数字经济、数字资源、算法技术总体落后,南北之间的数字鸿沟仍有待消弭,“数据殖民地”问题仍有待解决。三是美国等西方国家的数据竞争优势威胁中国的政治安全。美国及其西方盟友控制了全球互联网13个根域名服务器,并且所有根服务器均由美国政府授权的互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)统一管理。美国以维护美国国家安全为幌子,屡次实施长臂管辖,无端制裁、围堵和封杀中国华为、中兴、抖音等威胁美国技术霸权的高科技公司,这严重威胁中国的技术自主、产业升级以及国家政治、经济安全。

(二)西方民主话语传播引发意识形态安全风险

冷战时期,美国等西方国家将苏联视为意识形态竞争对手,在苏东国家推行“和平演变”与“颜色革命”。苏联解体后,美国将意识形态斗争的矛头指向中国,传播所谓的西方“自由、民主、人权”话语,企图让中国重蹈“和平演变”的覆辙。当前世界正处于百年未有之大变局,有学者概括为新兴大国与西方国家力量对比的“东升西降”,发达国家分裂与发展中国家团结的“北分南合”,国际秩序革故鼎新的“地覆天翻”。[9]因此,美国等西方国家积极利用智能技术霸权,通过潜移默化地在网络空间宣扬新自由主义的文明优越,煽动、传播种种“历史虚无主义”,并且在国际舆论场上诋毁、污名和围堵中国。

其一,美国等西方势力利用智媒煽动“颜色革命”。“颜色革命”从冷战期间美国对苏东集团的“和平演变”,逐步发展为美国对中亚等后苏联空间以及社会主义中国的意识形态渗透。“数字成为帝国主义宣传其价值观的隐蔽途径,借助数字自由化、市场化和多元化之名,虚饰其意识形态输出的真相。”[10]西方发达国家凭借着算法优势,绕过新兴国家的网络把关机制,肆无忌惮地传播西方所谓普世价值观,同时在涉中国新疆、中国香港等议题上暗中传播种种错误思潮,严重威胁我国意识形态安全。其二,美国等西方势力大肆传播“网络历史虚无主义”。美西方国家不仅占据了传统新闻传媒的优势地位,而且还主导了“元宇宙”等智媒时代的意识形态传播趋势。通过在虚拟空间传播“普世价值观”和“历史虚无主义”,从而达到否定中国共产党的领导,否定社会主义的成就,最终瓦解社会主义政权的目的。“网络历史虚无主义”往往通过智媒呈现,主要出现在微博、微信、贴吧乃至“元宇宙”平台,传播手段更加隐蔽,传播渠道更加多样,传播内容更加多元。通过在受众间构建虚拟的“数字想象之共同体”,剥离、解构和瓦解民族国家的共同历史记忆,最终导致个体的民族情感、认同的疏离。[11]

(三)算法传播黑箱引发社会治理安全风险

黑箱概念最初来源于控制论,指的是无法打开又不能从外部直接观察系统的内部结构。所谓的算法黑箱是指算法运行所涉及的技术较具复杂性,普通受众难以同专家学者一样揭示算法运行规律,只能使用、运营却无法对算法进行评介、监督。算法黑箱多见于监督式新闻机器学习,比如:结构化的新闻播报、要求专业知识的特殊领域以及信息传播中的众包模式。对于智媒而言,打开黑箱还将面临因侵犯用户隐私的风险,并导致其丧失对竞争对手的算法优势。对于用户而言,算法管理涉及复杂的计算机编程,容易导致普通使用者的信息过载。

一是算法黑箱有破坏政治公开的风险。在政治学与公共管理学中,基于透明度原则的现代政治确保了公民的知情权。智媒时代的大公司及部分政府部门基于大数据和智能算法进行决策,由于忽视了受众的特殊情况且不接受监督质询,错误决策容易导致“算法暴政”。算法黑箱还带有设计者的价值观偏好,权力运行、决策等信息也难以保证全过程公开,损害了政府的公信力。二是算法黑箱有破坏市场竞争的风险。“独角兽”企业出于利益最大化的考虑,往往会将自身利益偏好植入算法程序之中,并且以保护专利知识产权为名进行算法封锁。算法披露的成本收益比不符合商业要求,企业更是缺少进行算法透明的意愿。由于头部企业与中小企业、传播主体与受众、算法设计者与使用者间存在天然的信息不对称,这不仅破坏了公平的市场竞争,还将进一步加剧社会治理的信息鸿沟。三是算法黑箱有导致“信息茧房”的风险。李普曼的“拟态环境”指出,受众接受到的环境并不是客观现实环境的“镜中之影”,而是大众媒介对客观事实的选择性加工和重新阐述。[12]智媒时代的算法更是利用大数据优势,根据新闻受众的偏好向其推送特定信息,进而影响个人和群体的选择与决策,最终造成受众沉迷于算法营造的“信息茧房”,导致个人的信息偏见与决策失误,严重的甚至导致社群的撕裂。