我国居民消费状况:消费形态、消费结构及发展态势

作者: 陆地2024年12月中央经济工作会议将“大力提振消费,提高投资效益,全方位扩大国内需求”作为2025年度经济发展首要重点任务,进一步强调了消费对国民经济运行的“压舱石”作用,提振消费成为中国式现代化进程中促进经济发展的重要手段。在此背景下,有必要深化对我国居民消费状况的学理和现实认识,为科学制定相关政策提振内需提供参考。

对于绝大多数国家而言,消费、投资、出口是拉动经济增长的主要驱动力。随着现代化经济体系的形成,消费需求对经济增长的重要性日益凸显。居民消费是消费需求的重要组成部分,现代宏观经济学将居民消费视为典型的动态决策问题[1],认为经济运行需要保障合理的居民消费水平,即居民消费与积累合理的比例关系。马克思消费力理论同样将消费力发展视为生产力发展的先决条件,将消费紧密地与生产、分配和交换环节相联系,认为消费对于保障平稳的经济运行具有至关重要的作用。

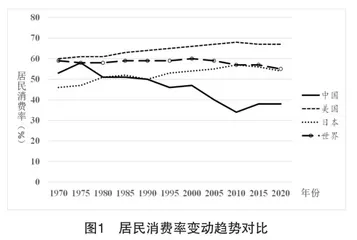

自改革开放以来,我国经济实现持续性的高速增长,人民收入和生活水平得到了显著提升和改善。1978年到2024年,中国人均GDP由约227美元上升至约1.3万美元,逐渐迈入高收入国家行列。根据国际经验,人均GDP达到3000美元,消费对经济增长的促进作用超过投资和出口;人均GDP达到4000美元,消费成为经济增长最强的动力[2]。然而,伴随我国居民收入水平和生活质量的提升,居民消费率并未得到显著提高。2023年最终消费①支出对我国GDP增长贡献率为82.5%,最终消费率为55.7%;但同年我国居民人均消费支出26796元,居民消费率约为39%。2023年美国居民消费率约为68%,2022年日本居民消费率约为56%②,与其他国家相比,我国居民消费率仍具有较大提升空间。

从图1来看,1970年以来,世界平均居民消费率变化平稳,维持在60%左右。我国居民消费率与美国、日本等国家相比,呈现出相反的变化趋势。美国和日本的居民消费率稳步上升,而我国居民消费率呈下降趋势。导致我国居民消费率偏低的原因是多元的,主流观点认为我国居民消费率一是受国民收入分配中居民所得偏低的影响[3],收入水平增长率的放缓使得居民缩减现期支出,增加储蓄积累;二是源于消费市场的供需错位,中共十九大报告指出我国社会主要矛盾转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,从供需角度来看也就是高速投资带来的结构性产能过剩与居民消费需求结构升级之间的矛盾,供需结构失衡导致购买力难以释放[4]。本文将进一步分析我国居民消费形态、消费结构的现实状况,为未来提高居民消费率,提质增需提供参考。

一、我国居民消费形态分析

(一)我国居民消费形态的演变阶段

随着我国经济的发展与人民生活质量的提高,我国居民消费需求逐渐提升,消费形态不断变化。学者普遍以1978年为时间节点,将我国居民消费形态分为不同阶段。例如中国社会科学院经济研究所居民行为课题组基于居民消费权利,将我国居民消费形态划分为1953年到1978年、1979年至今两个阶段。另有研究将1949年到1978年作为我国居民消费形态的第一阶段、1979年到1988年作为第二阶段、1989年至今作为第三阶段。第一阶段居民消费生活品质较低,消费水平长期停滞于温饱水平线,供给制、半供给制的平均分配体系维系着均等化的消费格局;第二阶段为改革开放后居民消费形态演变的初始阶段,这一阶段居民从“温饱期”过渡到“小康期”,生活水平开始改善,总的消费数量快速增长,进入消费偏好大众趋同的粗放型消费扩张期;1989年开始,居民消费形态逐渐从“数量扩张”转变为“质量充实”,个性化、多样化消费需求显现,居民消费升级为“多样化效应提高型”消费形态。另有学者将改革开放后居民消费形态进一步细化,划分为生存型(1978—1983年)、温饱型(1984—1993年)、小康型(1994—2000年)及消费型(2001年至今)四个阶段。在进入消费型阶段之后,居民消费行为开始向多元化转变,以往模仿型、排浪式消费形态基本结束,个性化、多样化消费逐渐成为主流消费形态。综上,我国居民消费形态特征可归纳为服从居民消费潜能初步释放、居民消费量快速增长、居民消费水平高质量发展的演变规律。

(二)城乡二元结构下居民消费特征差异

我国具有典型的城乡二元结构特征,源于新中国成立后我国实行的计划经济体制,核心是城乡户籍制度。这种制度的设置将城镇与农村相分割,形成了城乡不同的经济结构和社会结构,由此决定了我国城乡居民消费形态发展阶段的差距,包括了消费水平和消费习惯的差异。

伴随收入水平的提高,城镇居民消费理性升级趋势更为明显,消费形态呈现明显的“后物质主义”倾向,逐渐减少对物质财富的追求,更加关注精神需求与生活质量。农村居民消费形态处于由“生存型”消费向“发展型”消费的过渡阶段。城乡二元经济结构和社会结构导致我国农村地区的相对封闭性,加之受传统文化影响较深,由此决定了农村居民以往自给自足的经济特征。随着国内外宏观经济形势的变化,20世纪90年代开始,政府提出了“家电下乡”等一系列引导农民消费的适宜政策,通过挖掘消费热点、扩大个人信贷消费等措施逐渐释放农村居民的消费潜力,一定程度上缩小了城镇居民与农村居民的消费水平差距。此外,数字经济的发展使电子商务、线上消费等新业态由城镇地区逐渐向农村地区渗透,进一步带动了农村消费市场。

从统计数据来看,1978年,城乡居民人均消费绝对数之比为2.8∶1;1995年到2013年,城乡居民人均消费绝对数之比均上升至3∶1以上,城乡居民消费水平差距扩大;2014年开始,城乡居民人均消费绝对数之比开始下滑,到2023年,城乡居民人均消费绝对数之比为2∶1,城乡居民消费水平的差距缩小。

(三)人口结构“老龄化”变化与居民消费形态

人口结构的变化对居民消费和储蓄具有深远影响,众多经济学理论从学理角度提出居民消费和储蓄行为随生命周期产生变化,例如消费者会将一生的总预期收入在不同年龄段进行配置,中年时进行正储蓄,青年和老年时进行负储蓄,由此不同年龄人口的比例将直接影响社会消费总量。此外,处于生命周期不同年龄段人口具有差异化的消费需求,并且拥有不同的消费和储蓄的预期与能力,间接作用于供需结构的总体运行。

从我国人口结构变化来看,显现“少子化”“老龄化”的结构特征。2001年开始,我国65岁及以上人口占总人口的比例首次突破7%,意味着我国开始步入老龄化社会;2023年,我国65周岁及以上人口比例达到了15.4%①,“老龄化”进程进一步加快。随着老年人口数量的增多,老年人的消费需求潜力逐渐得到重视。2024年1月印发的《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出4个方面26项举措,旨在加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。预计到2050年,银发经济将增长至近50万亿元的规模。2024年中央经济工作会议提出要积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。

促进银发经济发展,需要了解老年人口的消费形态与消费需求特征。与其他年龄段的人相比,老年人口自身的购买力、消费习惯以及消费行为具有独特性,具体表现在以下几个方面:一是老年人口的购买能力较弱。退休后的老年人与其工作时期相比购买力产生大幅度下降。收入是决定支出的主要影响因素,老年人的收入主要来源于养老金、储蓄及子女提供的扶养费。对比城镇老年人,多数农村老年人没有养老金,其收入来源主要依靠子女扶养费和以往储蓄。因此在收入缩减的情况下,老年人会减少市场购买行为,以预防自身未来的健康风险。二是老年人口拥有自身稳定的消费习惯和消费行为惯性。在购买商品时,老年人出于消费行为惯性,会倾向于自身经常使用的品牌和产品。此外,由于老年人闲暇时间较为充足,有足够的时间进行商品的选购,因此较少出现冲动性消费行为。三是老年人口消费更重视实用性。与年轻人相比,老年人口对商品的款式和新性能的要求较少,偏重商品的性价比和使用感。四是老年人口会进行利他性消费。受传统观念影响,经济条件较好的老年人会对子女进行代际支持,倾向于为子女、孙子女购买商品和服务,尽量满足子孙的需求,以减轻子孙的生活负担,反之老年人约束了自身的消费需求。上述消费行为与习惯一定程度上制约了老年人的消费潜力。

从老年人的消费需求来看,呈现如下特征:一是食品和衣着消费减少。由于身体功能减弱等生理变化,以及退出职场,相比于青壮年的多样化、多元化需求,老年人对食品和衣着需求相对单一,基础型消费潜力难以释放。二是医疗保健消费需求增加。身体各项功能的弱化使得老年人对医疗保健的需求增多。三是对文娱、旅游消费需求增长。一方面,相比其他年龄人口,老年人口具有更多的闲暇时间用于文娱、旅游等消费;另一方面,老年人社交活动的丰富(例如线上线下并行的社交方式、跳广场舞等)均提高了老年人的文娱消费支出。

二、我国居民消费结构分析

居民消费结构是各类消费支出在总费用支出中所占的比重。我国统计口径将居民消费结构分为食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通通讯、文教娱乐及其他消费8种类别。各类消费支出中,通常将满足吃、穿、住等基本需求的消费视为生存型消费;将满足自身更好发展等提高生活质量的消费视为发展型消费,例如家庭设备用品及服务、交通通讯、健康消费及教育支出;将以满足舒适、享受和快乐等需求为目的而产生的消费视为享受型消费,例如娱乐消费、旅游消费等。从消费结构整体变化趋势来看,我国居民消费偏好从生存型转向发展与享受型,从物质型消费逐渐转向服务型消费,总体呈现消费升级特征。结合居民整体消费结构升级特征来看,医疗保健、文教娱乐、交通通讯等消费成为新的消费增长点,对于拉动内需、促进产业结构优化具有重要意义。

(一)生存型消费

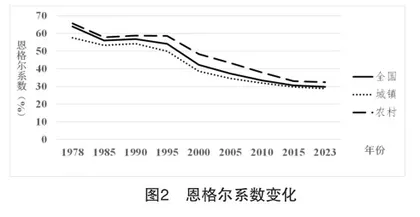

食品和衣着消费是构成生存型消费的重要组成部分,其中食品支出占总消费支出(或收入)的比重(即恩格尔系数①)更是衡量一个国家居民生活水平最重要的指标之一。根据恩格尔定律,一个国家越穷,每个国民的平均收入中(或平均支出中),食物支出所占比例越大,随着国家的富裕,这个比例呈下降趋势。2023年我国居民恩格尔系数为29.8%,其中城镇为28.8%,农村为32.4%,达到富足和相对富裕水平。2022年日本居民恩格尔系数约为26%②;2023年美国居民平均食品支出占可支配收入比重为11.2%③,分别为富足和极其富裕水平。与其他国家同期数据相比,我国达到高收入国家恩格尔系数水平。从统计数据来看,我国居民恩格尔系数持续降低,从1978年的60%降低到2023年的29.8%,反映了生活水平的极大提升。

居住支出同样是基础型消费中最重要的支出。我国居住支出统计不含购房、建房支出,居住支出占总消费比重变化主要反映住房市场化改革后居民装修、租房及物业服务支出的部分。统计数据表明,1995年我国居民居住支出占比为7.1%,到2023年该项占比为22.75%。居住支出占比的提高反映供给侧结构性改革带来的消费升级,商品房市场逐步放开,居住质量和环境得以改善。

(二)发展与享受型消费

发展与享受型消费中,交通通讯、文教娱乐、医疗保健等支出占比逐年上升,从城镇居民数据来看,几项消费分别从1995年的1.27%、3.55%及2.39%上升至2023年的13.6%、10.8%及9.2%①。文教娱乐支出占比的大幅上升说明了我国居民消费观念的改变,更加注重人力资本的投入,增加满足未来发展的文化教育支出和满足精神需求的娱乐支出。从世界其他国家统计数据来看,2021年美国居民文教娱乐支出占比约11.8%、日本居民文教娱乐支出占比约10%,其中家庭文化娱乐消费所占比重均大于教育支出占比[5]。而目前我国居民文教娱乐消费主要集中于教育支出,家庭文化娱乐支出占比较低,一方面原因是居民可支配收入增速放缓,生存型消费如购房动机与偿还行为会带来对享受型消费的挤压;另一方面是以往文化娱乐商品市场供给与需求的错位匹配。