房地产新模式轮廓初显

作者: 王美华 王瑞民

房地产发展新模式的本质是高质量供给引领的经济增长,不缺房的老市民居住升级“买好房”的同时要更好满足支付能力不足的新市民的基本居住需求,即“好买房”,新一轮保障房建设是新模式的突出亮点。

2023年,房地产市场在调整中磨底,预期偏弱,二手房销售稍好于新房,土地市场持续低位运行,分化加剧。中央政策前稳后松,下半年进一步强调防范化解风险、加快“三大工程”建设以及推动房地产金融供给侧结构性改革,但政策效果充分显现需要时间。展望2024年,房地产市场或将继续磨底,但有望边际改善企稳。

一、房企债务违约仍在蔓延,部分债务重组成功

截至2023年11月,累计有79家上市房企发生债务违约,其中2021年、2022年以及2023年违约的房企数量分别为19家、36家和10家。化险之路漫漫,14家违约房企采用破产方式,但仅有银亿1家完成破产重整;37家违约房企采用债务重组方式化解危机,但仅有富力、当代等7家企业完成,其中,融创的境外债务重组方案已通过,恒大的境外债务重组方案被搁置。展望2024年,部分出险房企债务重组成功有望形成示范效应,在一定程度上提振出险企业信心,叠加当前监管部门积极稳妥化解房地产风险,将有助于其他出险房企债务重组步伐加快。

二、房市磨底,二手房销售好于新房

(一)新房市场前高后低,复苏持续性不足

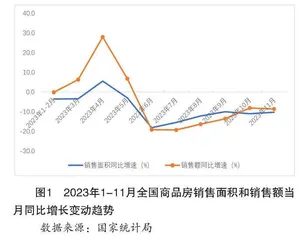

2023年年初以来,在前期积压需求的集中释放和“小阳春”的推动下,全国商品房销售市场呈现回暖趋势;二季度在供应收缩、需求退潮下,量价出现回落;三四季度中央至地方出台一系列利好政策,且随着供应加码,销售金额、面积在低位迎来边际改善,但受制于经济形势、收入预期的影响,市场总体仍处在下行调整阶段。2023年1-11月,全国商品房销售面积100509万平方米、商品房销售额105318亿元,累计同比分别下降8.0%和5.2%。从11月单月来看,销售金额同比降幅在连续3个月收窄后有所扩大,销售面积同比降幅仍然超10%(见图1)。

在人口进入负增长时代、城镇化进入中后期、居民收入预期尚未修复的宏观环境下,2024年新房市场短期仍将处于磨底阶段。

(二)重点城市二手房成交显韧性,“以价换量”特征明显

2023年二手房总体成交好于去年同期,也好于交付存在不确定性的新房。据克而瑞数据,2023年11月17个重点城市二手房成交面积预计环比增长4%,同比增长22%。前11个月,二手房累计成交7718万平方米,累计同比增长32%。从年内月度走势来看,在前期积压的购房需求加速释放以及政策延续宽松态势下,2、3月份成交走高;进入4月份,由于积压需求消耗殆尽以及政策持续性减弱,成交复苏放缓,成交量连续下滑4个月;自8月份起二手房成交迎来了持续上升态势。

值得注意的是,“认房不认贷”等需求侧政策出台后,重点城市二手房挂牌量呈现持续上升态势,导致其价格面临较大下行压力。根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2023年11月监测14个重点城市二手住宅挂牌量环比上涨2.18%,同比上涨96.18%。另据中指研究院数据,11月百城二手住宅价格环比下跌0.56%,跌幅较10月扩大0.11个百分点,已连续19个月环比下跌;同比跌幅扩大至3.21%;二手房价下跌城市数量连续6个月超90城(见图2)。

三、土地市场持续低位运行,分化加剧

(一)成交规模处于近十年低点,土地拍卖溢价率处于相对低位

2023年年末土地市场翘尾效应凸显,但全年土地市场成交规模较2022年同期有明显下滑。据克而瑞数据显示,截至12月25日,全国300城12月经营性土地成交规模3.3亿平方米,同比上年同期微涨4%(见图3),是下半年以来首次同比回正。2023年全年土地市场成交建筑面积12.8亿平方米,较2022年同期下降20%,总成交规模处于近十年的最低点。分能级城市来看,无论是成交建面和成交金额,各能级城市土地均不及去年同期水平。

热度方面,受房企资金依旧承压、楼市依然下行等多重因素影响,房企参拍热情依然不佳,溢价率仍处于相对低位,全年溢价率仅有4.5%。2023年12月平均溢价率2.8%(见图4),较上月下降0.8个百分点,创2023年月度新低。虽然“限价”取消旨在为开发商打开利润空间,调动其拿地积极性,但市场整体热度并未起来,分化仍是关键词,高溢价拿地的房企也依旧以国企央企为主,投资整体格局也未发生根本性改变。2024年土地市场或将延续低位运行态势。

(二)土地出让收入累计同比仍为负增长,地方财政压力攀升

财政部数据显示,2023年,国有土地使用权出让收入57996亿元,同比下降13.2%。2023年四季度以来,受房企与城投拿地力度上行、年末收入集中入库等因素影响,2023年12月,国有土地使用权出让收入单月近1.6万亿元,同比增长1.8%,是2022年2月以来首次转正。但同期300城土地成交面积仍维持负增长,土地市场持续低迷,地方财政压力特别是债务偿还压力被动攀升。2024年,偿债压力较大的中西部城市需要重点关注。

四、政策脉络

(一)需求侧管理大幅度放松

2023年,居民信贷端支持持续加码,降首付、降利率、“认房不认贷”等利好接连落地,合力减轻居民按揭压力、扩大加杠杆空间,助力购房需求释放。8月25日,三部门联合发文推进落实“认房不用认贷”,利好置换及异地购房者;8月31日,两部门调整优化差别化信贷政策,将住房商贷的最低首付比例统一调整为20%,二套统一为最低30%,不再区分地区限购与否,打开限购城市降首付空间;8月31日,央行、金监局发文指导商业下调存量首套住房贷款利率,减轻居民负债压力;8月31日,央行、金监局宣布将二套房商贷利率下限由LPR+60BP调整为LPR+20BP。2023年地方调控政策松绑加力提速,核心一二线开启“四限”松绑潮。

展望2024年,房地产需求侧管理有望持续优化,一线城市政策或将进一步精细化调整,二线城市或将全面放开购房限制。

(二)金融政策纾困供给侧

2023年,供给端金融支持力度持续加大,缓解房企流动性压力。7月,央行延期“金融16条”适用期限。8月,证监会明确上市房企再融资不受破发、破净、亏损限制。10月,中央金融工作会议召开,强调健全房地产企业主体监管制度和资金监管,完善房地产金融宏观审慎管理,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。11月,央行等三部门召开金融机构座谈会,提出“三个不低于”,并拟定了“50家房企白名单”。12月11-12日,中央经济工作会议强调“积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展”。随后,工、农、中、建、交等大银行相继召开房企座谈会,听取房企融资需求,并表态将加大房企融资支持力度。2024年将继续落实供给端金融支持政策,让“三个不低于”“融资三支箭”“房企白名单”等措施真正落地见效。

(三)房地产新模式轮廓初显

“三大工程”是房地产新模式的重要战略支点。2023年,中央首提“三大工程”,即作出规划建设保障性住房、城中村改造、平急两用基础设施三方面重要部署。4月、7月两次政治局会议均重点提及“三大工程”。7月,国务院发文推进城中村改造,主要面向22个城区人口超500万的超大特大城市。8月,国常会审议通过《关于规划建设保障性住房的指导意见》,致力于构建“刚需有保障、改善有商品”的住房供给新格局,明确保障对象为工薪阶层,采取保本微利定价原则配售,实行严格封闭管理。10-11月,住建部领导带队赴上海、南昌、厦门、成都等多地开展“三大工程”专题调研。12月,国开行发放全国首笔配售型保障性住房开发贷款。

我们认为,房地产发展新模式的本质是高质量供给引领的经济增长,不缺房的老市民居住升级“买好房”的同时要更好满足支付能力不足的新市民的基本居住需求,即“好买房”,新一轮保障房建设是新模式的突出亮点。启动新一轮保障性住房规划建设,是重构市场和保障关系的一项重大改革,重点针对两类群体:一类是住房有困难且收入不高的工薪收入群体;另一类是城市需要引进的科技人员、教师、医护人员等。保障性住房建设分为配租型和配售型两种保障性住房。对配售型保障性住房而言,建设数量将由城市政府“以需定建”,并明确要实施严格的封闭管理。

五、政策建议

加强对房地产风险层级及其变化的动态研判。目前,房地产市场的流动性风险仍在蔓延,部分房企面临资不抵债风险。对风险层级的判断,决定了应对风险的举措及其力度是否合理。建议根据风险情况的动态演化,及时更新对风险层级的相应判断,为及时而准确的应对奠定基础。

收储部分在建住宅,促进房企现金流改善。随着中央层面对满足房企融资的一再强调,对民营房企和混合制房企的融资支持有望得到实质性的加强,但是短期内切实有效地落实仍存在诸多困难,因此预计2024年房企融资仍将维持较弱态势。建议中央牵头成立收储基金,收储一些在建住宅,作为保障房来源,既可配售,也可配租,缓解房企销售回款困难的态势,促进房企现金流改善,撬动市场信心。

进一步支持房地产代建模式发展。近两年,受土地成本高企以及融资环境变化等因素影响,代建行业逆势迎来发展机遇。过去两年,“城投+保障房+金融纾困”发力,支持代建行业的整体规模进一步增长。随着代建领域进入快速发展期,有更多企业进入代建赛道,代建市场规模将进一步扩大,市场竞争也会更加激烈,收益率可能会有所下降。作为房地产领域正在发展的一个新方向,地方政府的支持和行业的规范必不可少。

适时放松商品房限价,提振预期。从政策趋势上看,市场过热阶段出台的限制性政策接下来大概率将继续优化,以更好地支持合理住房需求释放。建议在多个城市取消地价上限、恢复“价高者得”的基础上,适时调整需求侧管理理念,进一步优化限价政策,让开发商有更大的自主定价权,允许开发商降价换市场,这将一定程度上促进购房需求的释放,有利于开发商销售回笼资金,促进楼市平稳健康发展。

作者简介:王美华,国研科技集团助理研究员;王瑞民,国务院发展研究中心副研究员。

(编辑:张 栋)