志愿服务融入信用治理:规制、经验与发展

作者: 类延村 罗琪

党的二十大报告指出:“完善志愿服务制度和工作体系。弘扬诚信文化,健全诚信建设长效机制。”发展志愿服务和推进诚信建设成为塑造社会文明风尚的重要举措。在志愿服务事业高速发展以及其在社会治理中具有重要价值的情境下,将志愿服务融入信用治理建设势在必行。探究志愿服务与信用两者间的内在联系,以统筹立法规制和明晰志愿服务信用信息属性为着力点,创新志愿服务的权益激励机制,进而实现志愿服务的信用价值创造功能,成为塑造社会新风尚的重要方式。

一、志愿服务融入信用治理的源起

(一)社会信用的志愿服务意涵

1.经济信用的原义

社会信用的最初意涵指向经济领域的信用,重在履约践诺。自然经济时期,信用贯穿于直接的以物换物、间接的以货币为交换媒介的交易过程和债权债务关系中,表现为人对人、人对物的信任。曾康霖指出,西方经济学所理解的信用就是市场主体在交换和交往活动中产生的信赖关系[1]。厉以宁将信用视为一种信任和承诺,以合同形式呈现或建立在道义习惯上,是对交易双方合法权益的尊重和维护[2]。董辅礽认为,经济活动中的信用不仅仅是作为道德规范的诚信,还应从授信人、受信人的经济关系角度来理解[3]。此时的“社会信用”主要为经济学界所关注,学界研究聚焦在经济学领域,社会信用体系建设的“信用”属于狭义范畴。

2.“道德信用+履约践诺+守法”的扩展

在市场经济下,“人格信任”发生危机,“系统信任”须被建立。经济领域的信用概念已不能完全涵盖信用内涵,把信用视为某种制度安排成为必然趋势。许多学者开始从哲学、法学角度出发,将研究聚焦于“制度信用”的分析。其一,关于“法律信用”和“道德信用”关系的探讨。在回溯传统的基础上,王淑芹从哲学角度提出信用包括两种形态:法律信用和道德信用,需将各自的强制性和自律性有机结合,共同维护经济信用[4]。而后,王淑芹又指出信用具有广泛的外延,不局限于经济领域,若缺乏政治、法律信用的保障,经济信用也将流于形式[5]。石新中也通过阐明法律和道德的关系,发现加强信用立法的必要[6]。在市场经济中,须充分发挥“制度信用”的优势。其二,关于信用的规范价值分析。社会诚信包括伦理规范、行业规范和法律规范三个层面的内容,而法律制度能够规范个人自利行为和法人诚信问题,是对另外两项内容的强制性保证[7]。王若磊则把信用与法治的结合视为促进现代经济增长的制度保障,实现了关系信任向普遍信任的转变[8]。这证明了将制度引入信用建设更有利于社会各个领域的发展。此外,《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的指导意见》指出,国家、社会、公民层面的价值追求需体现到政策法规中,转化成具有刚性约束的法律规定。有学者以此为政策背景,探讨了信用立法的问题。如吴弘认为,现代社会的信用不应仅存在于观念层面,更应上升至法律层面。同时,道德入法具有可行性,并为落实道德观念提供法律保障[9]。王伟揭示了“社会信用体系”是通过法律制度来实现弘扬社会主义诚信价值观的基本目标[10]。诚信作为社会主义核心价值观之一,将诚信价值观融入信用立法中,使其转化成强制性的信用制度,方能保障道德诚信的有效践行。

3.志愿服务内涵的融入

2014年6月,国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,拓展了原有“社会信用体系”的范畴,实现“社会诚信体系”和“社会信用体系”的合理互换使用。[11]在现行有效的“社会信用条例”中,“社会信用”普遍被定义为信用主体在社会经济活动中的履约践诺和遵法守法。同时,地方社会信用立法也逐步扩展出以志愿服务为代表的社会公益的评价形态,丰富了信用治理的内容维度。如在发布了“社会信用条例”的21个省份中,河南等8省份明确规定将志愿服务信息纳入“社会信用信息管理”,占比约为38%。

学界关于“社会信用”的研究也回应了国家政策的发展。吴晶妹提出,广义的信用包括诚信资本、合规资本和践约资本三部分内容,与社会信用体系建设相对应[12]。章政、张丽丽指出,不能将信用局限于道德诚信、履约践诺和守法合规的范畴,否则将与实践中的信用属性相异[13]。随着大数据和信息数字经济的发展,信用内涵在不断演变,并向社会公益层面扩展,有学者将志愿服务和社会信用相结合进行研究[14]。贺志峰通过实证分析得出正向积极的志愿服务能提升社会信任水平[15]。王晨岑探究了诚信建设、志愿服务制度化、青年信用体系建设三者的关系[16]。李月、王伟进探索将志愿服务和社会信用相结合,以推动和创新基层治理方式[17]。刘海军则直接探讨了信用和志愿服务的相关性,并提出将志愿服务信息纳入社会信用体系,借助大数据等技术手段实现志愿信用数据的应用共享[18]。在此情境下,“社会信用”的内涵不断扩张,并延展到志愿服务领域。广义的信用涵盖了诚信道德、履约践诺、守法义务、社会责任(社会公益)等四维之义。以志愿服务为代表的社会公益已经成为信用治理的重要内容之一。

(二)志愿服务融入信用治理的内在逻辑

1.德性诚信的外在体现

儒家诚信强调对自我真实本性的忠诚,倡导将内心修养和实践行动结合,培养个体的“诚信”精神,主张个体诚信能够做到知足,即个体“思诚”“诚之”能带来精神上的快乐和满足感。德性诚信包含以下三个方面的要求:一是个体内在的道德自觉;二是个体外在的实践行动;三是个体获得的精神满足。志愿者具备的道德自觉、志愿服务的行动属性以及志愿服务带来的精神满足都充分体现了中国传统德性诚信的内涵。志愿服务与信用的诚信道德维度相契合。

2.社会信用的公益之维

一方面,志愿服务作为获取信用资本的一种方式,其有效记录完善了信用数据。青年信用是青年获得社会信任的资本[19]。参与志愿服务活动及相关技能培训信息是个人信用信息的重要组成部分,夯实了青年信用记录数据的基础。另一方面,志愿服务促进了精神文明、社会文明进步。《新时代公民道德建设实施纲要》指出:“志愿服务是践行社会主义道德的重要途径。”志愿服务精神以“助人为乐”“与人为善”“兼济天下”等传统社会道德精神为根基,集中表现为“奉献、友爱、互助、进步”,强调奉献他人和互助友爱,推动社会进步。两者作为一种道德理念,共同的价值目标在于引领向善向上的社会风尚,推动社会精神文明建设。此外,志愿服务作为精神文明的行动载体,将社会道德理念付诸实践,激发了社会成员参与热情和道德认同的形成,从而引导更多社会成员在实践中贯彻精神文明的内涵。

二、志愿服务融入社会信用立法的规制形态

地方层面的信用法制建设正在持续推进,已初见成效。2017年6月,上海在信用法制建设探索的实践基础上,出台了第一部综合性社会信用地方立法—《上海市社会信用条例》。2017年至今,全国共有21个省份公布了“社会信用条例”。此外,全国有27个省份出台了“志愿服务条例”或“志愿服务促进条例”。志愿服务融入各省社会信用立法的规制形态,主要有以下三种类型。

(一)信息融入:志愿服务记录的信用转化

在21个发布“社会信用条例”省份中,河南、广东等8个省份明确规定将志愿服务信息纳入公共信用信息,占比约为38%;27个颁布了“志愿服务条例”或“志愿服务促进条例”的省份中,河南、山东等7个省份明确将志愿服务信息纳入信用信息管理,占比约为26%。

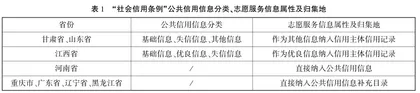

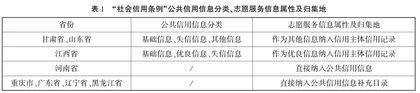

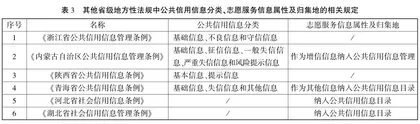

“社会信用条例”和“志愿服务条例”在各自立法中存在信息分类形式的差异。“社会信用条例”侧重于对公共信用信息分类;“志愿服务条例”则强调对志愿服务记录分类。在社会信用条例中,有的省份通过分类列举的方式界定公共信用信息,如甘肃省、江西省等;也有的省份进行概括规定,没有对其进行明确划分,如河南省、重庆市等(见表1)。以志愿服务信息的性质为标准,各省份志愿服务条例将志愿服务记录分为“良好”“不良”两类。河南、山东、福建、内蒙古自治区颁布的“志愿服务条例”规定将“良好志愿服务信息”纳入信用信息。上海、江苏、浙江颁布的“志愿服务条例”则把在志愿服务中产生的不良信息纳入信用信息管理(见表2)。

志愿服务信息融入信用信息的立法规制程式存在省际差异。志愿服务信息纳入公共信用信息形式、归集地标准的分散、多样。具体而言:一是公共信用信息分类标准不统一。公共信用信息分类呈现出较为复杂的样态,部分省份按照混合标准进行分类,且具体内容不一。二是志愿服务信息属性不统一。由于各省份公共信用信息分类不统一,志愿服务的信用信息属性也呈现出不统一的现象。三是志愿服务信息归集地表述不统一。有的省份将志愿服务信息归集至“公共信用信息”,如河南省;有的省份归集至“公共信用信息补充目录”,如重庆市、江西省等;还有部分省份归集至“信用主体信用记录”“公共信用信息平台”等(见表1、表2)。

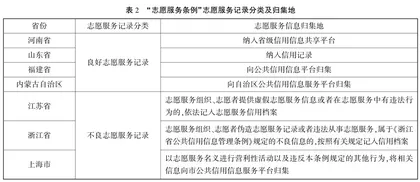

此外,信用信息专项立法中对志愿服务融入信用信息管理进行了专门规定。在现行有效的6部地方性专项法规中,关于志愿服务融入公共信用信息管理的规定与“社会信用条例”“志愿服务条例”呈现出共同的特点,即公共信用信息分类不统一、志愿服务信息属性不统一和志愿服务信息归集地不统一(见表3)。

(二)修复介入:信用生成的方式

信用主体权益受损后可采取的救济措施、享有的救济权益,是社会信用建设的基础制度安排,能够有效保护私益[20]。信用主体认为其合法权益受到侵害,可依法享有消除权、修复权等权益救济。

在21个发布了“社会信用条例”的省份中,广东、辽宁、天津和海南4个省份明确规定鼓励失信主体通过参与志愿服务进行信用修复,占比约为19%。一方面,4个省份关于受理申请单位的存在多元化规定。如广东省表述为“公共信用服务机构或作出失信行为认定的单位”;辽宁省规定为“信用信息共享平台、信用网站专门人员”;天津市表述为“公共信用管理机构”;海南省则规定为“县级以上人民政府社会信用主管部门或作出失信行为认定的单位”。另一方面,信用修复在立法中更多是一种原则性规定,具体实施办法更多由相关部门后续进行规定。4个省份都规定了志愿服务是信用修复的一种方式,未对其程序进行说明或者解释,而将具体实施办法交由相关部门另行制定。而在“志愿服务条例”中,并未明确规定将志愿服务作为信用修复的途径之一。

(三)权益塑造:志愿服务的信用激励

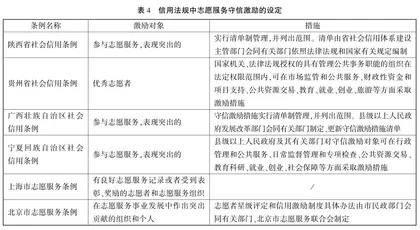

守信激励是一种新型的法律激励机制,也是一种授益性行政行为。在21个发布了“社会信用条例”的省份中,陕西省、贵州省、广西壮族自治区和宁夏回族自治区4个省份较为明确地规定将志愿者作为守信激励对象。27个颁布了“志愿服务条例”的省份中,上海市和北京市明确将志愿者个人或志愿服务组织作为信用激励对象。地方社会信用立法对守信激励对象、措施进行了概括规定。守信激励对象主要表述为“表现突出的”“优秀志愿者”等。针对志愿服务的信用激励措施也交由社会信用体系建设主管部门、民政部门等另行制定。此外,陕西、贵州、广西壮族自治区发布的“社会信用条例”对信用激励措施的范围进行规定,包括就业、教育、公共服务等领域(见表4)。

三、社会风尚:志愿服务融入信用治理的实践指向

当前,社会信用体系建设已成为国家层面的发展战略。国家发展和改革委员会、中国人民银行两部门在全国创建社会信用体系建设示范城市,各地积极试点和推广社会信用体系建设模式。社会信用体系建设示范城市在志愿服务信用积分获取及兑换、诚信文化建设、信用修复等层面的实践逻辑,对塑造和实现社会诚信风尚的治理目标产生正向影响。

(一)志愿服务信用积分获取及兑换机制的建构与运行

《关于健全新时代志愿服务体系的意见》指出:“鼓励采取服务积分、时间储蓄等方式,完善礼遇回馈和信用激励机制。”积分兑换成为新时代志愿服务一种有效的激励制度。信用积分引入志愿服务,使无偿行为变为有偿行为,有效调动社会众多资源并产生激励效用。志愿服务积分制度包括获取转化和兑换应用等多个层面的内容,具体实施而言:一是各地区以技术为支撑,加强平台建设,完善志愿服务时长与信用积分兑换载体功能。同时,推出志愿服务信用积分转换模式,构建个人信用积分指标评价体系,将志愿服务时长量化为信用积分,使志愿者的奉献可视化、可计量。二是志愿服务信用积分兑换应用方向广泛,涵盖物质、精神等领域。“信用+”志愿服务模式成为有效推动群众参与志愿服务的激励措施。三是针对优秀青年志愿者开展守信联合激励,其领域基本涵盖社会生活的各个方面,并走向精细化、类型化。