地方治理中冲突性目标的统筹机理

作者: 贺剑 侯睿新时代地方政府面临的治理环境愈发复杂,不仅需要统筹兼顾多个治理目标,并且目标之间还存在相互冲突的情况,例如稳定与变迁、发展与安全、活力与秩序等。这些冲突性目标很难进入互相协调的自我统筹,导致政策执行过程中出现“简单化”“一刀切”“按下葫芦浮起瓢”等现实问题,为地方治理带来重大挑战[1]。党的二十大以来,党中央多次强调深化改革要加大“统”的力度,做好“筹”的文章,发挥改革整体效应。因此,深入现实案例,探索统筹机理,对服务国家治理体系与治理能力现代化具有重要的理论与现实意义[2]。

一、分析框架

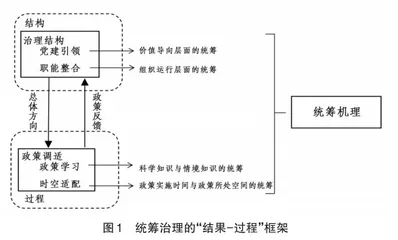

目前学界从冲突性目标的表现、类型、产生原因和如何应对等方面展开了研究,而如何应对冲突性目标是当前研究的重点。现有研究更多强调的是“结构”分析,着眼于权力和资源的分配,但是权力和资源的分配本身就会产生冲突,且常常表现为不同要素矛盾的共时多元和动态变化,这就需要借助统筹“过程”来提升治理绩效,以适应治理现实中复杂多变的情境。因此,本研究尝试建立“结构—过程”分析框架[3],并以此形成本文研究思路。结构是“一系列相对稳定和规范化的系统”[4],过程是行动者之间的博弈与互动;结构塑造了行动者的基本规则,过程“适应”或“打破”结构中的规则。

结构分析可以考察统筹的价值导向、职能与组织的调整;过程分析可以考察结构化约束下主体采取的行动。从“结构”来看,治理强调对治理主体的广泛动员,本身即面临着不同层次的结构化约束,包含一整套权力、组织、制度的安排[5],本文将这种结构称为“治理结构”。一方面,“治理结构”通过党建引领确定治理价值导向。党的建设将意识形态、价值导向深度融入政府运行过程[6],发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实的作用,以集体主义克服“狭隘化、部门化、地方化”,广泛获取认同,实现价值导向层面的统筹。另一方面,“治理结构”通过职能整合来塑造组织运行方式。职能整合是在各级党组织的统一领导下,以各级各类领导小组、协调小组、工作专班等跨部门议事协调机构促进横向部门协同,以压力传递、任务分解、激励动员促进纵向层级联动,克服政府内部因职责碎片带来的目标冲突,实现组织运行层面的统筹。

从“过程”来看,统筹是执行者与政策受众之间相互调适的过程[7],这个过程并非线性的单一演化过程,而是政策执行者在既有制度结构约束下,围绕多元行动与复杂治理情境间的适配协调过程,本文将这一过程称为“政策调适”。一方面,政策学习为政策调适建立知识。调适的基础是学习[8],地方政府需要通过政策学习增进认知,为统筹提供解决思路及备选方案。行动主体既要学习能够反映事物发展客观规律的科学知识,也要学习能够反映特定社会场景的情境性知识。另一方面,“时空适配”为政策调适确立“时间”与“空间”的统筹。冲突性目标意味着治理需要同时应对相互矛盾的治理需要,有时矛盾内部的张力甚至超出了现实的统筹能力,这就导致政策实施的时间与政策情境所处的空间不匹配。政策实施的空间指政策情境所处的利益格局与现实条件。政策实施的时间是指政策相对于现实情境条件所处的时态。只有让政策实施的时间与情境所处的空间相匹配,即“时空适配”[9],才能实现冲突性目标的有效统筹[10]。正如吉登斯所言,“社会科学研究的基本领域是在时空向度上得到有序安排的各种社会实践”[11]。

从“结构—过程”的关系来看,一方面,治理结构为政策调适框定价值导向,围绕冲突性目标的统筹进行顶层设计、权力分配,优化科层体系分工,框定不同治理主体行动边界[12]。另一方面,政策调适为治理结构提供反馈,将治理结构的治理资源、权威、规则与治理情境融合,总结提炼出符合本地实际的地方经验,传导至上级部门,促进治理结构变革,形成新的治理动力。据此,本文构建了统筹冲突性目标的“结构—过程”分析框架(图1)。

二、研究方法与案例呈现

(一)研究方法

案例研究被认为是解释中国之“治”的方法之一。分析随时间变化的纵向案例时选择单案例研究较为合适。在研究逻辑上采取先构建分析框架,然后通过案例分析进行检验,并最终揭示因果机理[13]。案例选择上,选取Q市安全生产治理作为案例,主要考虑个案研究需要重点关注典型性问题。在地方治理中,防范化解重大安全风险、保障人民生命财产安全的社会责任与为企业减负纾困、激发市场活力的经济目标之间张力较高,具有典型性。在资料收集上本研究采取一手数据与二手数据相结合的方法。一手数据包括结构化访谈和参与式观察。二手数据包括Q市关于安全生产的公开文件、会议记录、汇报材料等。

(二)案例概括

Q市安全生产治理中,餐饮场所使用燃气的安全要求与为企业减负纾困工作存在冲突。一方面,根据《大型商业综合体消防安全管理规则》关于“敞开式的食品加工区,应采用电加热器具,严禁使用可燃气体、液体燃料”的要求,以及《餐饮场所瓶装液化气使用管理规定》关于“不得将气瓶放置于室内人员就餐场所,对存在安全隐患的餐饮场所要责令限期整改”的规定,Q市“弱、小、散、乱”类型餐饮场所使用瓶装液化石油气不符合上述要求。另一方面,为了消除安全隐患,政府提出要推动餐饮企业“瓶改管”,即液化石油气瓶改为天然气管道,但“瓶改管”产生的成本需要企业自己承担,这与Q市《关于持续深入优化营商环境的实施意见》关于“帮助中小微企业、个体工商户降负担、增活力”存在某种程度的冲突。

在此背景下,Q市市委在全市安全生产工作会议上明确提出,要坚持党对安全生产工作的领导,落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,统筹发展与安全,将安全贯穿于经济社会发展各领域和全过程。Q市政府随即按照市委部署,在Q市安全生产委员会(简称安委)下设能源、煤矿、餐饮商贸等14个安全生产专项领导小组,负责本行业安全生产管理,统一领导协调相关职能部门。餐饮商贸行业生产安全专项领导小组组长由分管安全生产工作的副市长担任,配备若干名相关职能部门领导和工作人员。小组成立后针对工作中的突出问题举办专题培训班,邀请行业专家学者围绕安全生产和优化营商环境等内容面向政府工作人员展开培训,派出三个工作小组赴不同区域调研,了解商户燃气使用情况和遇到的问题。

工作小组调研发现,Q市大排档、烧烤店、小吃店约有一半在使用瓶装液化石油气,并且店面面积较小,很难做到气瓶不放置于室内。而治理过程中工作人员对《餐饮场所瓶装液化气使用管理规定》中关于“不得将气瓶放置于室内人员就餐场所,对存在安全隐患的餐饮场所要责令限期整改”的要求执行严格,对不符合规定的商家现场直接下达责令整改通知书限期整改,但部分商家由于成本负担不愿意执行“瓶改管”。整改期限过后,工作人员随即对未按照规定整改的部分店面采取关停措施,引发商户不满,部分商户通过“12345”便民服务平台进行投诉。Q市安委很快接到多份商户的投诉转办件,认为不能简单化、“一刀切”,要统筹好安全生产与服务经济社会发展的关系,因此出台《严禁安全生产执法“一刀切”九条措施》,严格禁止“一律关停”“先停再说”等做法。由于安全隐患仍然存在,领导小组组长再次组织相关人员开展学习调研,研究解决办法,分管副市长赴Z省H市调研学习成熟经验。经过深入调研和多方论证,Q市创新工作思路,出台《Q市加强瓶装液化石油气安全管理工作实施方案的通知》,提出“瓶改管”按照“政府补一点、企业让一点、用户出一点”的思路整改,大力推广使用先进燃气燃烧器具及配件,加快淘汰不符合安全标准要求的灶具、软管、调压器及其他附件,改装成本由政府、企业、用户三方共同承担,最终实现政策落地。

三、统筹机理:基于Q市案例的实证分析

基于上文提出的分析框架,结合Q市在冲突性目标下统筹治理的经验事实,分析揭示案例背后的统筹机理。

(一)治理结构:价值导向与组织运行层面的统筹

Q市市委统一领导全市安全生产工作,发挥牵头抓总、统筹协调、督办落实的作用。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系,成立专项整治工作领导小组,将自身的价值导向、组织运行机制融入政府体系,形成了在党的集中统一领导下,兼顾系统性、整体性和协同性的“治理结构”。一方面,“治理结构”实现价值导向层面的统筹。Q市市委始终追求发展质量、结构、效益与安全相统一,本质上是将安全生产统一纳入党的集中统一领导进行总体统筹,为统筹奠定价值基础。另一方面,“治理结构”实现组织运行层面的统筹。通过成立领导小组,安排分管安全生产的副市长担任领导小组组长,将涉及安全生产相关职能部门统一纳入领导小组,有效整合“条条”与“块块”,把部门之间的横向协同关系转化为纵向的“决策—执行”关系,为统筹建立组织基础。

(二)政策调适:知识与政策时空层面的统筹

Q市政策调适实现了知识层面的统筹。领导小组通过邀请专家学者进行专题培训,提高工作人员科学知识水平,此类知识具有抽象性、学理性、规律性特征。领导小组还通过行业调研、异地考察学习等方式丰富政府工作人员对治理问题的经验性见解,此类知识具有情境性、地方性、多样性特征。两种方式让工作人员不仅学习了科学知识,也学习了情境性知识,实现了知识层面的统筹。

Q市政策调适还实现了政策时空层面的统筹。工作人员对未按规定整改的商户采取了关停措施,虽然目的是保障生产安全,但却超出了商户的经济承受能力,政策措施与实际情境不符,出现“政策超前于情境”。政府收到部分商户投诉,发现存在“一刀切”问题,出台《严禁安全生产执法“一刀切”九条措施》,严格禁止“一律关停”“先停再说”等做法,但安全隐患仍然存在,安全生产目标未达到,政策措施无法满足治理需要,出现“政策滞后于情境”。官员异地考察,学习先进经验,创新工作思路,提出“政府补一点、企业让一点、用户出一点”的统筹思路,对利益结构进行调整,不仅实现了安全生产目标,还降低了商户的经济负担,出现“政策适应于情境”。生产安全治理从“政策超前于情境”到“政策滞后于情境”,再到“政策适应于情境”,深刻体现出政策调适的关键是治理空间和治理时间的适配。

(三)治理结构与政策调适形成良性互动

研究案例发现,“治理结构”为“政策调适”指明价值导向,确定组织运行规则和行动框架,“政策调适”对政策执行过程中的冲突进行积极反馈,并依据冲突中的具体治理情境,开展政策学习,将治理原则、尺度、裁量与情境融合,最终衍生出了良好的治理效能。“治理结构”与“政策调适”有效统筹了冲突性目标,既保障了安全生产,又减轻了企业负担,提升统筹的适应性与包容性。治理结构与政策调适二者相互依存、相互作用,共同推动政策有效执行和治理目标的实现。

四、完善地方治理中冲突性目标统筹的政策建议

通过分析Q市统筹安全生产与企业减负纾困的经验事实和背后的统筹机理,本文认为统筹冲突性目标关键在于运转良好的“治理结构”和时空适配的“政策调适”过程,以及二者之间的良性互动。本文进一步认为,案例中的统筹机理能够为地方治理实践提供经验启示,地方政府在面对冲突性目标时,应着重从党建引领、政策学习、动态平衡三方面进行统筹。

(一)党建引领,构建统筹协同的“治理结构”

一方面,要发挥各级党政机关“把方向、谋大局、聚共识”的作用。各级党政机关要将贯彻落实党中央和上级党组织决策部署作为核心任务,始终把维护人民群众根本利益作为统筹冲突性目标的根本原则,坚持系统观念,加强整体考虑和长远谋划,把冲突性目标放置于大局中思考,放置于问题发展全过程链条中去谋划,努力寻求最大公约数,确保统筹目标始终符合整体决策部署,符合行业发展规律,符合自身实际情况。另一方面,要发挥各级机关“统筹协调”的作用。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,凝聚各方力量,整合各类资源,将统筹过程融入上下贯通、左右联动的责任链条中,科学设置“领导小组“”工作专班”等跨部门议事协调型组织,围绕冲突性目标“出思路”“想办法”,让“条块”既各负其责又相互协作,提升统筹效能。

(二)政策学习,建立“政策调适”的知识基础

调适的基础是学习,只有全面掌握冲突性目标在表现、特点、原因等方面所涉及的知识,才能不断深化对相关领域的理性认识,提升决策的科学化水平[14]。一方面,要学习科学知识。科学知识是可验证的、能够反映事物客观发展规律和因果关系的知识。邀请高校、科研机构、官方智库为公务人员围绕问题开展专题讲授,委托专家承担与特定议题相关项目课题,提升统筹的科学性。另一方面,要学习情境性知识。情境性知识是与特定时间、空间相关联的观察见解、生活经验、实践体验,这些知识能够提升统筹的包容性和适应性。要坚持因地制宜,认真学习不同地区、不同行业所涉及的情境知识,注重发挥考察调研、意见征询、群众座谈的重要作用,广泛征求意见建议,摸清冲突各方的利益诉求,提升统筹的适应性。