大力开发乡村老年人力资源以填补银色数字鸿沟

作者: 陈维琳 金绍荣

在老龄化和数字化并行的乡村社会背景下,老年人因受心理、身体及文化水平等因素的影响面临着难以跨越的银色数字鸿沟。如何构建老年友好型乡村,促进乡村老年群体融入数字乡村,享受数字红利,赋能生产生活,发展智慧农业,成为了建设数字乡村和推进农业农村现代化的一项重大挑战。为此,在国家积极应对老龄化和推进数字乡村战略的背景下,有效整合政府、社会和企业等多方资源,大力推进老年人力资源开发,成为当前推进积极老龄化和乡村振兴战略的重要任务。

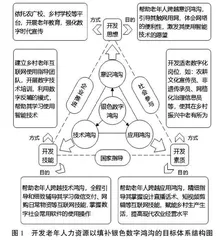

一、开发乡村老年人力资源以填补银色数字鸿沟的目标体系

银色数字鸿沟主要表现在意识鸿沟,即信息使用和利用意识的差距;技术鸿沟,即使用数字技术能力的差距;应用鸿沟,即正确利用信息的差距三个方面。因此,可建立“国家指导、社会参与、企业推进”三位一体开发模式,从“思想开发、技能开发、素质开发”等维度全面推进(如图1所示)。

(一)构建三位一体协同开发模式

党的二十大报告强调,要实施积极应对人口老龄化国家战略,让有经验、知识、技能等优势的老年人成为我国乡村振兴中的人力资源财富。因此,开发乡村老年人力资源,填补银色数字鸿沟在宏观和微观上都具有重大战略意义。

国家要统筹开发。由政府主导强化支持服务,厘清各部门职责,构建乡村老年人力资源开发管理体系。从老年人力资源的获取、开发到使用都建立起完备的体系,使老年人力资源的开发不再混乱、无序,而是有组织、有条理地展开。建立相关政策制度和法律法规,完善养老机构服务体系,免除乡村老年人的后顾之忧,释放其再就业潜力。要加大开发财政投入,通过税收减免和就业补贴等福利政策,鼓励企业雇佣老年人,鼓励乡村老年人再就业。

社会要推动开发。大力培育服务型、公益型、互助型乡村社会组织,加强乡村老年志愿团体建设,鼓励老年人参与志愿服务,参与社会建设,培养乡村老年人的社会责任感。通过电视、互联网等媒介,加强对乡村老年群体的正面宣传,凸显乡村老年人的社会价值,消除对老年群体的刻板印象,形成积极的开发风气,营造良好的开发环境,凝聚众人智慧,多方面多途径参与乡村老年人力资源开发,推动国家老年人力开发事业发展。

各大企业要积极响应国家号召,推动乡村老年人力资源开发。要提升社会责任感,开发适老化数字新岗位,主动吸纳乡村老年人才,开展乡村老年职业技能教育培训,鼓励老年人学习智能技术,开设老年员工弹性就业制度,在保质保量完成工作的前提下,允许老年员工合理选择办公时间和地点,同时兼顾工作与生活。

(二)开发用网观念以填补意识鸿沟

开发乡村老年人的用网观念填补意识鸿沟,实现从“不愿用”到“想要用”的转变。乡村老年人文化程度普遍较低,思想固化且不自信,喜欢生活在舒适圈内,对智能技术存在畏难心理,难以融入数字乡村建设。对此,政府和社会应当给予充分的引导和帮助,发挥老年人的主观能动性,转变乡村老年群体固有的“数字障碍”观念,解决其不愿用网、不敢用网的问题。村社与老年教育机构要加强老年数字教育,培养乡村老年人数字意识,激发其使用互联网的欲望。村社可定期评选“老年数字脱贫”先进个人,表彰在学习智能技术与实际运用方面卓有成效的乡村老年人,让他们成为领头羊、排头兵,发挥模范带头作用,带动更多乡村老年人学习使用智能技术。

(三)开发数字技能以填补技术鸿沟

开发乡村老年人的数字技能填补技术鸿沟,实现从“不会用”到“熟练用”的转变。“数字反哺”是培养老年人使用数字技术能力的重要途径,身边有人耐心反复地指导,老年人才能更快地掌握智能技术。对于面临空巢化的乡村老年人,可建立乡村数字技术指导志愿团队,让志愿者代替外出务工的子女为老年人答疑解惑,帮助其学习智能技术,让老年人对互联网感知易用。鼓励会使用智能技术的老年人加入志愿团队,帮助其他老年人学习智能技术,实现“同辈数字反哺”。开展数字技术运用培训,通过线上线下的课程学习,让老年人系统地了解智能手机及应用软件,掌握微信支付、出示乘车码等基本互联网操作。

(四)开发综合素质以填补应用鸿沟

开发乡村老年人的综合素质填补应用鸿沟,实现从“熟练用”到“科学用”的转变。当下乡村老年人使用互联网更多注重娱乐性与互动性,忽略了实用性。为此,地方政府可联合企业开展乡村老年数字教育活动,举办“综合电商网购农业物资”“智能技术赋能智慧农业”“直播带货做大农业品牌”等数字农业线下讲座,向乡村老年人普及智能技术在农业生产生活中的运用,使其了解电商平台网购农业物资的便利性,智能技术赋能智慧农业的重要性,直播带货销售农业产品的可行性,鼓励其利用智能技术解决农业购产销问题,在数字乡村建设和农村电商发展中有所作为。当然也要注意科学用网,防止网络成瘾,老年人适度上网娱乐有益于放松身心,减少孤寂感,但过度沉迷会影响老年人的身心健康,甚至是遭受网络诈骗,不利于健康老龄化。

二、开发乡村老年人力以填补银色数字鸿沟的现实困境

(一)开发主体不多元且不协同

在人口老龄化的基本国情下,开发老年人力资源是国家积极应对人口老龄化的战略性举措,是需要多方合力完成的复杂工作。但目前开发主体还存在诸多问题。

第一,开发主体不多元。一是官方多民间少。当下开发乡村老年人力资源的主要是教育部门、民政部门、老龄办等政府机构,民间少见参与乡村老年人力资源开发的组织。二是城市多农村少。老年大学等老年教育机构仍是获取老年教育资源的主要平台,但大多开设在市区,老年教育资源总体向市区偏移,乡村老年人的学习平台及学习资源匮乏。三是教育部门参与多,社会组织及企事业单位参与少。乡村老年教育培训更多是教育部门在统筹参与,社会组织及企事业单位对其关注度低、投入少,缺乏教育部门与社会组织及企业深度合作推行乡村老年教育培训的机制。

第二,开发主体不协同。一是认知不统一。没有统一的指导纲领文件,各开发主体尚未达成共识。二是行动不一致。政府各部门各自为政,未对各地区乡村银色数字鸿沟程度开展全国统一调查,没有重点开发项目,造成重复开发。三是监督不健全。缺乏专门协管乡村老年人力资源开发的权威机构,缺少统一的认证体系,无法对乡村老年人力开发的程度和效力进行监管和评价。

(二)开发方式单一且效力较弱

乡村银色数字鸿沟存在着个体差异性,每个老年人所处的生活环境以及面临的社会阻碍各有不同,丰富多元的开发方式才能给老年人更多的选择机会和发挥空间,实现有效开发。但目前来讲开发方式还存在以下问题。

第一,开发方式单一。一是以培训为主,系统开发为辅。乡村老年人力资源开发主要形式为开展老年教育培训,缺乏培训后系统化的指导与服务,无法提供就业渠道和就业保障,未形成完整的开发链条。二是线下为主,线上为辅。各地老年教育课程和培训指导多以线下课堂的形式开展,但乡村老年人居住分散、时常出门劳作,难以同时召集到一处学习,线下学习灵活性较差,线下学习适用有限。三是理论多,实操少。不论是线上还是线下,老年教育课程和培训都以教师课堂讲授为主,多为理论知识,由于课时有限,供老年学员课堂实操的机会少,课后实操发现的问题也不能得到及时地反馈和解决。

第二,开发效力较弱。一是课程娱乐性强,实用性弱。老年教育开设课程数量不多且质量不高,教学内容多为舞蹈、声乐、书法及绘画等,缺乏培养老年人数字素养及智能技术使用教学等方面的课程。二是学习程度浅,探索能力差。老年人学习智能技术大多靠死记硬背,操作的步骤和功能键的位置只是通过重复操作来记忆,稍有变换就不敢轻易尝试,而软件更新迭代速度快,老年人学习不够深入,无法自己探索,总要反复学习,久而久之对网络失去耐心。三是重视生活赋能,缺少生产赋能。乡村留守老年人经过培训和指导后能通过与子女视频通话来减少孤寂感,通过刷短视频看直播来加强与外部社会的联系,但老年人的思维和行为往往比较传统,面对数字社会催生的新型产业模式和新型岗位往往无所适从。他们未曾思考过这些智能技术还能给农业生产和销售提供更大的便利,或是有想法但不敢做,未能真正利用智能技术为生产赋能。

(三)鸿沟认知不清且程度不明

对银色数字鸿沟的认知决定着开发的范围和程度,只有开发主体对银色数字鸿沟有清楚的认知,才能少走弯路,实现高效开发。但目前对于鸿沟的认知还存在以下问题。

第一,对鸿沟认知不清。一是开发主体对开发情况认知不清。地方政府机构没有对乡村老年人已掌握的智能技术开展调查,没有摸清乡村老年人对智能技术的认知和接受程度,因此不能精准高效地进行课程设计和开发创新。二是老年自身认知不清。乡村老年人因社会排斥和个人畏难等因素对智能技术多抱有抗拒厌学的态度,导致对智能技术所带来的数字化红利和数字化网瘾认知不清,无法享受数字红利,抑或是对智能技术只知皮毛,陷入数字化网瘾。

第二,鸿沟程度不明。一是个体鸿沟程度不同。乡村老年群体面临的数字鸿沟具有个体差异性,有的处于认知障碍阶段,没有“用网”意识;有的则处于技术障碍阶段,想学习智能技术却没有途径;还有的处于应用障碍阶段,已经学会使用互联网但不懂如何更好地利用,甚至网络成瘾,有害健康。目前开发主体未按个体鸿沟差异实行分类开发,开发不够高效。二是区域鸿沟程度差异。针对不同地区而言,北上广深等地区乡村老年群体数字素养更高,就业机会更多,再就业率明显高于三四线城市。除此之外,东部地区乡村老年群体数字素养普遍高于西部地区,再就业率更高。各地区没有意识到区域鸿沟程度差异,导致开发没有因地制宜,开发不够精准。

(四)开发投入不足且类别较少

开发投入及类别与老年群体的发展有着紧密的联系,直接决定着开发的质量和深度,充足的开发投入和多元的开发类别能充分调动开发主体及对象的积极性,推动开发事业可持续发展。但开发投入及类别还存在以下问题。

第一,开发投入不足。一是财政投入不足。政府对开发乡村老年人力资源的财政投入不够,缺乏专项资金来助力社会团体与企业开发乡村老年人力资源,缺少鼓励乡村老年人自我开发,跨越银色数字鸿沟的福利制度。二是社会资金不足。由于乡村老年群体文化程度普遍较低,认知刻板,鸿沟表现更明显,导致社会参与开发耗时、耗力且成本高,资金缺口大。三是市场主体参与性不高。老年人力资源开发项目商业模式不够完善,创新能力不足,对企业来说没有明显盈利点,公益性太强,经济价值不高,缺乏撬动老年人力资源使企业获得经济利润,实现老年人与企业共赢的机制。

第二,开发类别较少。一是缺少数字教育培训与养老产业的结合。当前养老产业与数字技术培训脱离,养老产业未捕捉到老年人对数字教育的需求,缺乏数字教育培训与养老产业融合发展的新业态。二是缺少数字乡村建设与智慧养老的结合。在数字乡村战略下,推进乡村物联网、人工智能等数字建设能够为智慧养老提供技术支持,但目前数字乡村建设没有对智慧养老做精确规划布局,导致推进数字建设与构建智慧养老服务体系的时间节点不一致,缺乏数字乡村与智慧养老的协同建设。第三,缺乏数字技能培训与智慧农业结合。发展智慧农业不仅需要先进的智能技术,还需要经验丰富的务农人员,乡村老年人农业种植经验丰富,经过培训后是担任高级农艺师、智慧农业管理员等新型职业的有力人选。但当下缺乏与农业智能技术相关的老年数字技能培训,智慧农业老年数字人才队伍匮乏。

三、开发乡村老年人力资源以填补银色数字鸿沟的机制构建

(一)内外结合的动力机制

建立内外结合的动力机制,协同内部与外部动力,构建良好的乡村银色数字鸿沟弥合生态圈层。

从内部讲,一是要素驱动。整合乡村教育资源、财政资金、闲置村校等要素,由要素整合驱动乡村老年人力资源开发,解决乡村老年群体在数字教育方面的问题,激发老年人学习热情。二是创新驱动。通过政府引导教育部门、社会组织及企业多方面结合,建立以政府为主导的开发创新体制,总结现有开发工作的不足,推动扶老政策创新、助老培训创新、养老服务创新,增加开发经费投入,拓宽经费投入渠道,并利用大数据收集资料,整合数据为开发工作赋能。

从外部讲,既要有国家推动,也要有社会推动,还要有企业参与。一是政府要开展由点到面的培训开发,先在部分农村地区进行开发,树立标杆,使其感受老年数字人才红利,发挥模范带头效应,带动更多地区参与开发,让老年人融入数字乡村更加通畅。二是社会要加强对乡村老年群体的正面宣传,消除老年刻板印象,加强基础设施适老化改造,营造更加包容开放的开发氛围和环境,建设适老化数字乡村。三是企业要履行社会责任,主动吸纳乡村老年求职者,妥善进行岗位设置,建立灵活用工制度,加大对乡村老年人的职业教育培训投入,加大对乡村老年人的心理和保健投入。