轻罪治理视域下危险驾驶罪酌定不起诉的实证考察与优化路径

作者: 陈光新 康希

犯罪治理是国家治理的重要方面。近年来,我国的轻罪案件数量明显增加,轻罪治理随之也备受关注。重罪与轻罪是我国刑法理论对于犯罪的基本分类。我国刑法中的犯罪体系是由各种重罪与轻罪组合而成的一个复杂系统。危险驾驶罪是我国近年司法实践中常见多发的一个轻罪罪名。酌定不起诉,又称相对不起诉或微罪不起诉,是指人民检察院对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的犯罪嫌疑人作不起诉决定的刑事案件处理方式。酌定不起诉以检察机关在实体上认定犯罪嫌疑人的涉案行为构成犯罪为前提,但在程序上以不向人民法院提起公诉为显著特征。酌定不起诉是我国轻罪治理的一种重要方式,是宽严相济刑事政策在刑事检察工作中的具体体现,也是我国刑法规定的免刑制度在刑事检察工作中的间接适用。本文拟以重庆市T区检察院为例,对该区检察院近年办结的30件危险驾驶罪(均为“醉驾型”危险驾驶罪)酌定不起诉案件做实证考察,并在此基础上分析危险驾驶罪酌定不起诉面临的实践困境及优化路径。这有利于从司法实践角度充分揭示和展现危险驾驶罪酌定不起诉的案件特征和运行规律,进而有利于从轻罪治理角度提高我国犯罪治理的整体效能。

一、危险驾驶罪酌定不起诉的案件特征

(一)主体身份特征

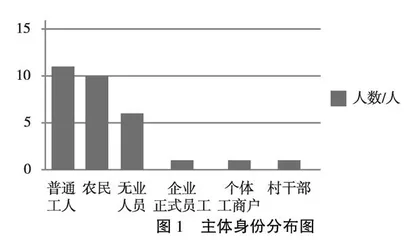

从主体身份看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,涉案人员以普通工人和农民居多,其次是无业人员,再次是企业正式员工、个体工商户、村干部(见图1)。具体而言,涉案人员为普通工人的共11件11人,约占全部案件的36.7%;涉案人员为农民的共10件10人,约占全部案件的33.3%;涉案人员为无业人员的共6件6人,约占全部案件的20%;涉案人员为企业正式员工的1件1人,约占全部案件的3.3%;涉案人员为个体工商户的1件1人,约占全部案件的3.3%;涉案人员为村干部的1件1人,约占全部案件的3.3%。由此可见,司法实践中被人民检察院作酌定不起诉处理的多为普通工人和农民,共占全部酌定不起诉案件的70%。

(二)酒精含量特征

从酒精含量看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,涉案人员血液中酒精含量集中分布在110mg/100mL至120mg/100m之间,在120mg/100mL以上和110mg/100mL以下的相对较少(见图2)。具体而言,酒精含量在80mg/100mL至90mg/100mL之间的有5件5人,约占案件总数的16.7%;在90mg/100mL至100mg/100mL之间的有4件4人,约占案件总数的13.3%;在100mg/100mL至110mg/100mL之间的有4件4人,约占案件总数的13.3%;在110mg/100mL至120mg/100mL之间的有12件12人,约占案件总数的40%;在120mg/100mL至130mg/100mL之间的有2件2人,约占案件总数的6.7%;在130mg/100mL以上的有3件3人,约占案件总数的10%。由此可见,涉案人员血液中酒精含量的高低是影响人民检察院是否对案件作酌定不起诉处理的重要因素。总体而言,涉案人员血液酒精含量越低,越有可能被作酌定不起诉处理。

(三)涉案车辆特征

从涉案车辆特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,涉案车辆以二轮摩托车居多,其次是小轿车,再次是三轮摩托车和长安面包车。具体而言,涉案车辆为二轮摩托车的有18件18人,约占案件总数的60%;涉案车辆为小轿车的有9件9人,约占案件总数的30%;涉案车辆为三轮摩托车的有2件2人,约占案件总数的6.7%;涉案车辆为长安面包车的有1件1人,约占案件总数的3.3%。由此可见,涉案车辆为二轮摩托车的案件更容易被人民检察院作酌定不起诉处理。

(四)发案时间特征

从发案时间特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,发案时间以晚上(当日19时至次日7时)居多、白天(当日7时至19时)较少。具体而言,发案时间在晚上的有23件23人,约占全部案件的76.7%;发案地点在白天的有7件7人,约占全部案件的23.3%。

(五)发案地点特征

从发案地点特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,发案地点以城区居多、郊区居少。具体而言,发案地点为城区主干道、重要路口的有22件 22人,约占全部案件的73.3%;发案地点为郊区路上的有6件6人,约占全部案件的20%;发案地点为城区之外的农村镇街路口的2件,涉案人数2人,约占案件总数的6.7%。

(六)查获方式特征

从查获方式特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,查获方式以民警巡逻、设卡点检查或因发生交通事故被他人报警当场查获的居多。具体而言,被民警巡逻、设卡点检查的方式当场查获的有11件11人,约占案件总数的36.7%;因意外发生交通事故而被他人报警后查获的有16件16人,约占案件总数的53.3%;因其他原因与他人发生争执而被他人报警后查获的有3件3人,约占案件总数的10%。

(七)犯罪后果特征

从犯罪后果特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,发生了实际损害后果的有17件,没有发生实际损害后果的有13件。在发生实际损害后果的17起案件中,造成涉案人员自身身体损害以及所驾驶车辆受损的有6件,因为和相向而行的对方车辆发生碰撞而造成对方车辆受损的有7件,因涉案人员操作失误导致所驾驶的车辆撞上了道路旁的护栏、隔离带等防护措施而使车辆受损的有4件。由此可见,有无造成实际损害后果,与是否被作酌定不起诉处理没有必然关系。在一些案件中,虽然发生了实际损害后果,但涉案人员已经因自身的危险驾驶行为而受到了一定的身体和财产上损失,或者涉案人员对被害人进行赔偿、取得被害人谅解的,人民检察院也可能综合全案考虑而对涉案人员作酌定不起诉决定处理。

(八)行政处罚特征

从行政处罚特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,30名涉案人员在被公安机关移送检察机关审查起诉前,均被依法吊销了机动车驾驶证。对危险驾驶罪的涉案人员而言,被公安机关吊销机动车驾驶证,实际上是一种巨大的资格剥夺型痛苦,虽无“刑罚”之名,但实际上具有重要的犯罪惩罚和犯罪预防功能。这也是司法实践中人民检察院对危险驾驶罪的涉案人员较多地作酌定不起诉处理的一个重要考虑因素。

(九)事后态度特征

从事后态度特征看,在重庆市T区检察院办结的30件危险驾驶罪酌定不起诉案件中,30名涉案人员在被民警查获时均无抗拒执法的不良表现,在诉讼过程中均积极配合、如实交代犯罪事实,认罪认罚态度较好。由此可见,危险驾驶罪涉案人员被查获后的态度,是人民检察院决定对其是否作酌定不起诉处理的一个十分重要的考虑因素。如果危险驾驶罪涉案人员被查获后,认罪悔罪态度不好,在司法实践中基本不会被人民检察院作酌定不起诉处理。

二、危险驾驶罪酌定不起诉的实践困境

(一)危险驾驶罪酌定不起诉的法律适用标准不够明晰

我国《刑事诉讼法》第177条第2款规定:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。”这是我国刑事诉讼法关于酌定不起诉适用依据的规定。就酌定不起诉的适用标准而言,对于该规定的理解和适用,在司法实践中存在适用标准不够明晰的问题。这主要体现在 “犯罪情节轻微”的表述较为模糊、不易判断。危险驾驶罪的法定最高刑是拘役6个月,是我国刑法规定的最轻的犯罪之一。可以说,与我国刑法中规定的其他犯罪相比,危险驾驶罪的犯罪情节总体上本身就比较轻微。在此基础上,何为危险驾驶罪的“犯罪情节轻微”?“犯罪情节轻微”通过危险驾驶罪的哪些主观或客观的情节因素体现出来?这在纷繁复杂的危险驾驶犯罪案件办理中就比较难以统一把握和具体判断。进而,在法律没有以明确列举的方式规定出危险驾驶罪“犯罪情节轻微”的具体情形下,这可能致使办案人员在是否适用酌定不起诉决定时,难以做到准确拿捏,以致出现酌定不起诉应当使用而不使用或者不应当使用而被滥用的情形出现。

(二)危险驾驶罪酌定不起诉的监督制约机制不够完善

“酌定不起诉是一项微小的制度,但也是一项富有活力的制度。”[1]危险驾驶罪酌定不起诉,意味着行为人在刑事实体法律上是构成犯罪的,但刑事程序法律上却受到了不被提起公诉的“优待”。实体上的“有罪”,加上程序上的“无罪”,等于最终结果上的“无罪”。这种不被提起公诉的“优待”及最终结果上“无罪”的法律意义,还进一步体现在犯罪记录查询以及相关的附随后果上。根据公安部2021年12月印发的《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》第2条规定:“本规定所称的犯罪记录,是指我国国家专门机关对犯罪人员的客观记载。除人民法院生效裁判文书确认有罪外,其他情况均应当视为无罪。有关人员涉嫌犯罪,但人民法院尚未作出生效判决、裁定,或者人民检察院作出不起诉决定,或者办案单位撤销案件、撤回起诉、对其终止侦查的,属于无犯罪记录人员。”据此,被人民检察院作出不起诉决定的涉案人员,在法律上是被视为无罪的,是不能被查询到犯罪记录的。与被人民检察院将案件移送到法院后作出有罪判决、形成犯罪记录相比,这种经查询无犯罪记录的法律身份,显然有利于该涉案人员在案件办结后更好就业、找工作、重新融入社会生活。可见,检察机关对危险驾驶罪涉案人员的酌定不起诉决定,是一个十分慎重且对涉案人员影响重大的司法决定。检察机关及办案人员的酌定不起诉裁量权,是一个备受当事人和社会公众关注的司法权力。对此,必须建立比较完善的监督制约机制,才能保证危险驾驶罪酌定不起诉的公平公正适用,才能有效防止我国刑事诉讼法规定的酌定不起诉制度在危险驾驶罪的个案处理中被不当滥用。从当前危险驾驶罪酌定不起诉监督制约的司法实践看,有两个方面有待进一步完善,一是酌定不起诉的决定机制比较单一,无法合理地区别适用不同案件,二是酌定不起诉决定书的上网公开度不够,不能广泛有效地接受社会监督。

(三)危险驾驶罪酌定不起诉的刑事法治理念存在偏差

科学理性的刑事法治理念对于危险驾驶罪酌定不起诉实践具有重要的指导意义。在现代各国刑法中,刑法谦抑主义以及刑罚轻缓的刑事法治理念,已经在全球范围内普遍达成共识。但不容忽视的是,由于长期以来人们对刑法的治理功能往往有着过高的希冀,因此,当某种危害行为的社会现象比较普遍化,以致引起社会情感的剧烈波动时,人们便总是习惯性地倾向于通过刑法以及通过对犯罪人施以重刑来解决。[2]这实际上是我国根深蒂固的重刑主义观念在当代犯罪治理问题上的集中反映。目前,有的司法工作人员在办案过程中也确实在一定程度上受到了这种重刑主义观念的影响。这种重刑主义观念,既与现代刑法谦抑主义以及刑罚轻缓的刑事法治理念相悖,也与当前全国检察机关贯彻落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策的要求不符。在司法实践中,刑事法治理念上的这种偏差,使得部分办案人员在对犯罪情节轻微的危险驾驶案件是否作酌定不起诉处理时,容易趋于抱持着一种非常“谨慎”甚至尽可能“回避”的态度,导致“可诉可不诉”的案件被“以诉了之”,进而被人民法院“以判了之”。

三、危险驾驶罪酌定不起诉的优化路径

(一)明晰危险驾驶罪酌定不起诉的法律适用标准

明确的法律适用标准是公正司法的有力保障。根据我国刑事诉讼法的规定,酌定不起诉适用于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的案件。因此,“犯罪情节轻微”是危险驾驶罪酌定不起诉的前提条件和关键所在。对于“犯罪情节轻微”的理解和适用而言,一方面,应当明确的是,人民检察院决定适用酌定不起诉的案件,与人民法院决定适用免予刑事处罚的案件,在实体标准上应当是一致的,实质上都是涉案行为构成犯罪但不需要判处刑罚的案件。另一方面,应当明确的是,犯罪情节是否轻微,是一个相对的、具有一定弹性的法律标准,必须结合具体案件进行综合细致的判断。因为“规则只是一件不够锋利的粗糙工具,而个案判断则能在更大程度上实现公平和精确。”[3]司法机关在面对和处理现实生活中纷繁复杂的危险驾驶罪案件时,应当在通盘考虑酒精含量、车辆状况、发案时间、发案地点、查获方式、犯罪后果、审前处遇、事后态度等情节的基础上,综合认定犯罪情节是否轻微,进而决定是否作酌定不起诉处理。危险驾驶案件中,涉案人员血液中的酒精含量高低,往往是判断犯罪社会危害性的一个重要标准,但也要避免过于注重酒精含量的“唯数额论”做法。比如,对于酒精含量相对较低,但具有抗拒查处、认罪悔罪态度不好、发生交通事故、无证驾驶等从严处罚情节的,也不宜认定为犯罪情节轻微。相反,对于酒精含量相对较高,但行为人醉酒程度较轻,具有因疾病救人、见义勇为、短距离挪车、开车入库、驾驶距离不长、非路检原因主动放弃驾驶、隔夜醒酒后开车等特殊情节,没有造成其他损害后果的,也可以综合全案考虑,认定为犯罪情节轻微,进而作酌定不起诉处理。