农业新质生产力对粮食供应链韧性的影响研究

作者: 黄培晟 曾靖

中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)03-0004-08

一、引言

2023年9月,习近平总书记首次提出,新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征。2024年1月,总书记再次强调“加快发展新质生产力是推动高质量发展的重要措施”。此外,在2025中央一号文件中,不仅首次明确了“农业新质生产力”的战略定位,提出“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力”。还确切要求稳定粮食播种面积,健全三位一体的种粮收益保障体系,2025年粮食供给的重心仍放在提升单产上,聚焦生物育种、智慧农业、设施农业等领域,加快突破关键核心技术,推动农业全产业链数字化转型,推广高产高效模式、水肥一体化技术,促进大面积均衡增产,强化粮食供应链韧性。

罗必良、耿鹏鹏[认为农业新质生产力是以数字化、智能化为基础,结合科技创新,从而推动传统农业产业转型升级,大幅度提高农业全要素生产率,实现农业高质量发展,推动农业现代化进程,促进粮食产量、质量提升,牢牢守住我国粮食安全底线。因此,为促进我国农业产业高质量、可持续发展,农产品供求平衡,牢守我国粮食安全底线,研究农业新质生产力对粮食供应链韧性的影响具有重要理论与实践意义。

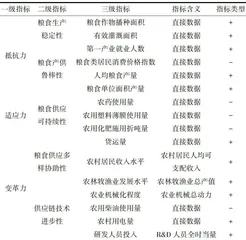

关于农业新质生产力,有关学者研究了其内涵、现状、挑战。王殿安、彭才根认为农业新质生产力的内涵是以信息技术和数字技术赋能,通过优化资源配置,提高全要素生产率,改善生产条件,促进农业生产力不断更新迭代,实现农业经济增长、结构优化和发展可持续的新型生产力。学者们将农业新质生产力划分为劳动者、劳动资料、劳动对象三个维度。张蚌蚌等[3认为新型劳动者教育水平高、学习能力强,具备多维知识结构,能够更好地适应现代化的生产环节,快速掌握新技术,是农业新质生产力的关键。钱力等4则关注如互联网、人工智能、大数据分析等新型劳动资料,认为它们改进了传统产业和生产方式,推动生产要素整合、优化,提升产品、产业附加值。通过移动应用、远程监测技术和数据分析,更精确地进行农业生产管理。彭明唱、王凤羽[5]则认为生物技术培育的良种、数字化管理的良田等新型劳动对象,能够使受自然约束的农业生产功能得以不断延伸、拓展。但是,学者们指出数字化生产力与低素质生产者不匹配,难以发挥现代农业科技的作用。张淑娟、杨玉苹[认为与农业新质生产力的有关创新不足,且与传统要素结合效率低,转化时间较长从而制约了其发展。科技成果推广受限、缺乏创新,机械化水平低等问题,导致专业技术、高素质研究者缺乏,农民群众应用农业技术成果效率不高,最终导致新技术的推广和应用不足。

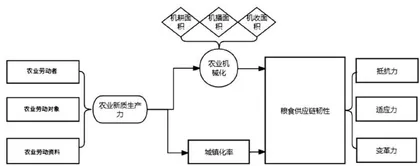

关于粮食供应链韧性,2024年《政府工作报告》中指出要“全方位夯实粮食安全根基,加强粮食和重要农产品稳产保供,始终把饭碗牢牢端在自己手上,提升其稳定性和韧性是当前的重要任务”。学界主要从其含义、测度和困境三个方面进行研究。张锦华、石帅伟认为粮食供应链韧性是在遭遇冲击后能够恢复到正常状态的能力,韧性较强时可以通过动态调整来化解冲击造成的不利影响,降低各环节间“断裂”发生的可能性,增强产业发展的稳定性。郝爱民、谭家银将其划分为抵抗力、适应力、变革力三种能力进行测度,认为抵抗力表示冲击下能够防止断链并具有现有经济活动的能力;适应力表示在市场、自然双重风险下,具有的生态可持续性和经济可恢复性;变革力表示冲击后,生产、经营、服务的改进与变革。余志刚、宫思羽则提出育种高端技术被发达国家控制、粮食供应链现代化能力不足、我国粮食企业的全球产业链布局不完善等困境。

现有研究存在两方面局限:其一,国内粮食供应链韧性领域尚未形成系统化理论框架,其作用机理与传导路径缺乏深度解析;其二,农业新质生产力与供应链韧性的关联研究尚未形成规模,且缺乏基于大样本数据的实证支撑。针对上述缺口,本研究基于2013—2022年全国31省际面板数据,通过构建综合指标与计量模型,系统检验二者作用关系,并据此提出政策优化路径。

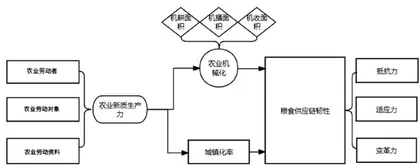

(一)农业新质生产力对粮食供应链韧性的影响路径

农业新质生产力通过抵抗力、适应力、变革力三个维度,进而对粮食供应链韧性产生影响。现有研究不仅证明农业新质生产力能够有效提高农业生产效率,对粮食产业的高质量发展具有显著的促进作用,对粮食增产、农民增收、农业产业链供应链现代化也具有显著的促进作用[10-13]

林珊、于法稳[4]认为农业新质生产力通过现代生物技术培育抗逆性优良品种,不仅提升作物产量与品质,还能扩展粮食播种规模及灌溉效率。沈琼[15]提出物联网、云计算等技术与智能装备的深度应用,推动了农业生产、加工、流通全流程数字化升级,驱动粮食单产增长、抑制消费价格波动、稳定从业队伍,从而增强供应链韧性。

农业新质生产力通过提升劳动者生态环保意识与前沿技术应用能力,使其在生产过程中能够明确科学的生产目的,通过减少农药化肥使用、推进废弃物资源化利用,解决农业生产过程中的污染问题,具有浓厚的绿色农业内涵。宫长瑞、修珺[]认为新材料技术能够催生更绿色、更环保、更低碳、更安全的新质生产力工具,极大缓解生产过程中塑料薄膜、化肥和农药的消耗和环境污染。李桂花、吴诗洁[7]则提出绿色、节能技术让劳动资料摆脱了传统的高消耗、高污染、低产出的束缚,能够减少农业生产过程中的污染物排放,优化生态环境的同时也提高了生产效率。

曾智杰[8]认为农业新质生产力赋能粮食产业,其中知识和数据驱动扮演了重要角色,通过改变粮食产业的生产方式,重构生产关系,使得粮食产业转向网络化、生态化生产促进了第一产业的发展,也增加了农民收入。范月圆等[10]认为通过智能化、数字化、精准化等,加快传统要素的适应性转变和优化配置,并催生订单农业、定制农业等新型产销模式,提高农村地区的货运量,促进市场有效衔接,形成了粮食供求平衡的农业市场。唐萍萍、任保平[19]提出加强绿色科技研发,强化前沿良种培育技术。发展农产品节能环保加工储运技术,提高农业全产业链绿色化水平,实现农业的可持续发展,提升粮食供应链韧性的变革力。由此,本文提出假设:

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250301.pd原版全文

二、理论分析与假设

H1:农业新质生产力能够提升粮食供应链韧性。

(二)农业新质生产力通过提高农业机械化对粮食供应链韧性产生影响

倪红福等[20]认为在劳动资料范畴中,生产工具占据核心地位,这也是传统生产力与新质生产力的关键分野。农业机械化是推动农业发展方式转型、提升农业生产效能的重要基石[2I]。于剑锋[22]指出,农业机械化能够对粮食生产形成有力驱动,在提升粮食产量的同时改善品质,进而促进农业产业的可持续发展。当与无人机、变量施肥机等新形态生产资料相结合时,该模式可有效缓解劳动力短缺问题,降低单位产出成本,提升资源利用效率。崔宁波等[23]提出粮食生产领域机械化与信息化水平的提升,能够显著助力粮食生产效率提升。此外,高鸣、江帆[24]研究表明,提升农业机械化水平有助于减少粮食生产各环节的损耗,包括收获环节的田间遗落、储运环节的腐败霉变以及加工环节的原料浪费等问题。因此,本文提出假设:

H2:农业新质生产力通过提高农业机械化水平间接提升粮食供应链韧性。

(三)农业新质生产力对粮食供应链韧性的影响存在门槛效应

门槛回归模型主要用于检验核心解释变量与被解释变量之间的非线性变化。基于1979年刘易斯(Lewis)提出的二元经济结构理论,认为传统农业部门与现代工业部门共存,且农业部门存在大量边际产出为零的剩余劳动力转移至工业部门,加速工业部门的发展。而农业新质生产力通过提高农业机械化、数字化进而提高农业全要素生产率,农业部门原本的剩余劳动力将会得到高效的利用,能减少农业劳动力外流,最终促进农业发展;但伴随着城镇化水平的提高,工业部门与农业部门的差距逐渐变大,大量劳动力开始向工业部门转移,农业部门将会出现劳动力不足的状况,势必会降低农业新质生产力对农业的促进作用。这种阶段异质性表明变量间存在非线性拐点效应,需采用分段函数建模。因此,本文提出假设:

H3:农业新质生产力对粮食供应链韧性的影响因城镇化水平的差异而存在门槛效应。

三、研究设计

(一)数据说明与描述性统计

部分省份因统计口径调整、调查方法转型或机构职能整合,导致部分地区2023-2024年的农业数据大规模缺失且无法通过补全、插值以完善样本。为保证实证结果的有效性,本文选取了2013—2022除港澳台外31个省份作为样本,数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农业年鉴》《EPS数据库》、国家统计局和各省份统计年鉴,少量缺失数值用插值法补全。表1为各变量的描述性统计。

(二)变量选取

1.被解释变量

参考已有研究对粮食供应链韧性指标的定义[25-28],采取熵值法对粮食供应链韧性进行加权测度,各评价指标见表2。

2.核心解释变量

基于马克思主义生产力三要素和学者们对农业新质生产力的理解,参考朱迪、叶林祥[29]、陈慧卿、曾福生[30]对农业新质生产力的度量方式。运用熵值法对农业新质生产力水平进行度量,各评价指标见表3。

3.控制变量

涉农贷款:各省农业贷款总额/第一产业就业总人数。财政支农水平:各省财政支农总额/总财政支出。农村人均固定资产投资:各省农村固定资产投资/农村总人口。人力资本:各省高等学校在校生数/地区总人口。第一产业增加值:本年第一产业总产值-上一年第一产业总产值。

4.中介变量

农业机械化水平为中介变量。对31个省份的机耕、机播、机收面积采用熵值法进行综合测度,加权后得出农业机械化水平指数。

5.门槛变量

各省的城镇化率:城市人口/总人口。

(三)模型设计

1.基准回归模型

基准回归模型如下:

Tougjnessit=α0+α1Productivityit+α2Controlit+λi+μt+εit

模型中,被解释变量是  ,是 i 时期下 χt 省份的粮食供应链韧性水平;常数项是 α0 : α1 和 α2 则是估计系数,核心解释变量是productivityu,是 i 时期下 Φt 省份农业新质生产力水平;本文控制变量以Control来表示,包括涉农贷款、财政涉农支出水平、农村人均固定资产投资水平、人力资本水平、第一产业增加值; λi 表示个体固定效应; μι 表示时间固定效应; εit 表示随机扰动项。

,是 i 时期下 χt 省份的粮食供应链韧性水平;常数项是 α0 : α1 和 α2 则是估计系数,核心解释变量是productivityu,是 i 时期下 Φt 省份农业新质生产力水平;本文控制变量以Control来表示,包括涉农贷款、财政涉农支出水平、农村人均固定资产投资水平、人力资本水平、第一产业增加值; λi 表示个体固定效应; μι 表示时间固定效应; εit 表示随机扰动项。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250301.pd原版全文