农村人口老龄化背景下提升粮食供应链韧性的双重技术路径:机械化赋能与创新协同机制

作者: 彭艳婷 郭颖梅

中图分类号:F323.6 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)03-0012-

一、引言

粮食安全是国家安全的根基,关乎社会稳定与民生福祉。中共二十大报告明确指出,要“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“全方位夯实粮食安全根基”,2025年中央一号文件进一步强调“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”。全球气候变化、地缘政治冲突加剧的背景,不仅极大地增加了中国粮食安全所面临的外部市场风险和压力,而且对国内粮食供需平衡也带来了前所未有的冲击与挑战[1],此外,随着我国城市化的快速进程、农村劳动力非农就业的刚性增长趋势等都对中国粮食安全提出了许多新的挑战[2]。可见,锻铸粮食体系韧性,构建一个具有防范能力、恢复能力和创新能力的粮食安全系统,成为复杂形势下保障粮食安全的必由之路[3]。作为全球最大的粮食生产与消费国,中国以不足世界 9% 的耕地养活近 20% 的人口,其供应链韧性不仅关乎14亿人的生计,更对全球粮食市场波动具有显著的“稳定锚”作用。

当前,中国农村老龄化速度远超城市,呈现“未富先老”的典型特征。随着我国人口老龄化程度的日渐加深,尤其是在农村地区,“农民老龄化、农村空心化”问题已然成为新时期的“三农”问题[4],“老人农业”成为中国农业的典型特征之一。因此,通过深入研究农村人口老龄化对粮食供应链韧性的影响具有十分重要的现实意义。

现有关于粮食供应链韧性研究主要集中在内涵界定和测度评价。关于粮食供应链韧性内涵界定,Tendalletal.[5]将韧性纳入粮食安全系统,提出粮食韧性概念;Benéetal.[认为粮食系统中的韧性是吸收能力、适应能力和变革能力的结合。在测度方面,国外学者Martin[7]基于宏观层面探讨了韧性的测度,国内学者大多数基于熵值法、标准差椭圆、Moran'sI指数等方法对我国粮食供应链韧性进行测度,研究发现,我国粮食产业链供应链韧性水平表现出提升趋势[8-13] O

目前学术界对于农村人口老龄化对粮食供应链韧性的影响研究相对较少。学者们都是基于农村人口老龄化与农业高质量发展和农业经济韧性相关的研究,且学界主要分为三种结论,第一种结论是农村人口老龄化对农业发展具有正向的影响,唐小平、蒋健[14]基于2004—2020 年中国大陆30个省市面板数据,探讨农村人口老龄化对农业高质量发展的影响,研究发现农村人口老龄化能显著提升农业高质量发展水平;刘成坤[15]基于2000—2018年中国省际层面的面板数据,探讨农村人口老龄化对农业全要素生产率的影响,研究发现农村人口老龄化对农业全要素生产率的影响显著为正。第二种结论认为,农村人口老龄化抑制了农业的发展,魏君英、夏旺[1]基于2001—2015年间我国粮食主产区相关数据,研究农村人口老龄化对我国粮食产量的影响,研究发现农村人口老龄化对粮食产量变化产生了显著负向的影响,Renetal.[17]基于中国15000多户有作物但没有牲畜的农村家庭数据,研究发现农村人口老龄化程度的加深不利于农业可持续发展。第三种结论是农村人口老龄化对农业发展可能存在正反两个方面的影响,蒋健等[1基于2011—2021年中国31个省份面板数据,研究发现农村人口老龄化通过促进规模化农业经营土地面积的增加、农业技术的进步,进而提高农业经济韧性;通过抑制教育人力资本等资本的投入,进而抑制农业经济韧性。张宏胜[9]认为农村人口老龄化会造成农村耕地资源浪费、农业生产效率低下,但是却促使了农业生产规模化、提高了农业科技水平等。

通过文献梳理发现,农村人口老龄化对农业发展的影响研究颇多,已形成了相对丰硕的研究成果,但是有关农村人口老龄化对粮食供应链韧性影响的研究却亟待补充。因此,本研究首先对粮食供应链韧性评价发展水平进行测度,实证分析农村人口老龄化对粮食供应链韧性的影响,旨在探究人口老龄化究竟会对粮食供应链韧性产生何种影响,同时厘清农村人口老龄化影响粮食供应链韧性的作用路径。通过对这些问题进行深入研究,可以为应对农村人口老龄化,提升粮食供应链韧性,进而推动乡村振兴提供理论依据和实践参考。

二、理论机制分析与研究假设

(一)农村人口老龄化对粮食供应链韧性的影响

农村人口老龄化对农业生产具有双重影响:短期可能引发土地擢荒、生产率下降等问题[19],但长期通过三方面机制提升粮食供应链韧性。首先,国家构建“保基本、强服务、促参与”政策体系,通过惠农政策提高农户保障水平[20]。其次,劳动力短缺加速土地流转,推动集约化经营与主粮种植集中,降低边际成本[2I]。通过土地流转整合零散耕地,形成规模化种植,降低边际成本,稳定粮食播种面积,同时推动种植结构向主粮作物集中,降低劳动力依赖,从而增强供应链的抵抗力和恢复。最后,倒逼农业生产技术创新,促进高质量发展[14]。据此,本文提出以下研究假设:

H1:农村人口老龄化对粮食供应链韧性具有显著的正向影响。

(二)农业机械化水平对农村人口老龄化影响粮食供应链韧性发挥中介作用

在农村劳动力外流与人口红利消退背景下,农业机械化成为推动发展和增收的关键[22]。老龄农民体力受限促使农业转向机械化和智能化[23]。例如,无人机播种、智能收割机等新质生产力工具的应用,不仅弥补劳动力缺口,还通过精准作业减少资源浪费,降低生产成本。刘成坤[24研究也发现当经济发展水平由低到高变化时,农村人口老龄化对农业机械化的影响将逐渐由负向变为正向。

2025年中央一号文件提出“农业新质生产力”,强调以生物技术、AI等技术重构生产体系,支持智慧农业和农机升级。机械化对供应链韧性的作用机制包括以下几个方面,首先,通过节省劳力扩大播种面积,推动种植结构趋粮化[25],有助于提高粮食供应链的适应能力。其次,提升单产与作业效率,减少农时损失[26],有助于提高粮食供应链的抵抗能力。最后,农业机械化过程将刺激新知识产生,推进农业生产技术进步,产生收益递增,从而推进农业现代化进程,促进长期经济增长,提高农业的竞争能力[27],提高供应链韧性的变革能力。据此,本文提出以下研究假设:

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250302.pd原版全文

H2:农业机械化水平能够在农村人口老龄化影响粮食供应链韧性过程中发挥中介作用。

(三)农业技术创新水平的调节作用

《中华人民共和国粮食安全保障法》第一章第七条规定,“国家加强粮食安全科技创新能力和信息化建设”,“促进科技创新成果转化和先进技术、设备的推广使用”[28]。农业技术创新的合理应用不仅可以实现粮食增产和农民增收,也能缓解人口老龄化对农业生产所带来的不利影响。首先,农民工大规模转移与非农化趋势,使农村用工荒、务农者高龄化及低素质化趋势常态化。为此需淘汰劳动密集型技术,研发降低劳动力需求、强度并提升效率的机械化技术。农业发展方向调整需强化技术创新过程研究[29]。技术创新推动机械化作业标准制定,增强供应链稳定性。其次,技术创新是赋能粮食产业转型升级的第一动力,保障粮食供给要充分发挥科技创新与技术进步的核心驱动作用[30]。最后,在面对自然灾害、气候变化等外部冲击时,农业技术创新能够提供更有效的应对措施,提前做好防范和应对准备,降低灾害对粮食生产的影响。综上所述,农业技术创新能够与农业机械化水平协同发展对粮食供应链韧性产生 1+1>2 的效果。据此,提出如下假设:

H3:农业技术创新水平对农业机械化水平在粮食供应链韧性中具有正向调节作用。

三、模型设定与变量说明

(一)模型设定

基于理论分析,借鉴相关学者[3]的研究,本文采用以下回归模型检验农村人口老龄化对粮食供应链韧性的影响:

FSRit=α0+α1Poeit+α2Controlsit+εit

MAiu=β0+β1Poeit+β2Controlsit+εit

FSRit=γ0+γ1Poeit+γ2Mait+γ3Controlsit+εit

FSRit=δ0+δ1Poeit+δ2Mait+δ3Aiit+δ4Controlsit+εit

其中, FSRit 代表在 χt 年省份 i 的粮食体系韧性,FSR为粮食供应链韧性的简称; Ma 代表农业机械化水平。 Poe 代表农村人口老龄化水平; ∇Ai 代表农业技术创新水平。Controls代表控制变量, εit 代表扰动项。

(二)变量说明

本文选取2014—2023年我国31个省级行政区作为研究对象,分别构建粮食供应链韧性和农业技术创新水平两套指标体系,粮食供应链韧性为被解释变量,农业技术创新水平为调节变量。数据来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及各省份统计年鉴。由于香港、澳门和台湾的数据缺失较多,本研究着重测度我国31个省(市、区)的粮食供应链韧性和农业技术创新水平情况。

1.被解释变量

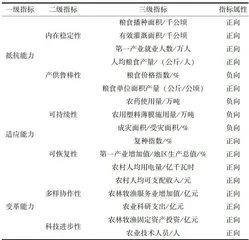

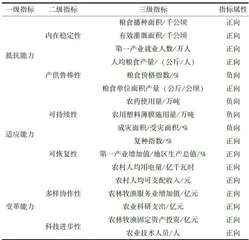

粮食供应链韧性(FSR)。基于粮食供应链韧性内涵,遵循全面性原则、科学性原则、可行性原则、可比性原则,借鉴郝爱民、谭家银[9]和陈振等[32]的研究,从抵抗能力、适应能力和变革能力三个维度出发,构建由3个一级指标、6个二级指标、17个三级指标组成的粮食供应链韧性水平评价指标体系,通过熵值法对粮食供应链韧性评价指标体系进行测算,具体情况见表1。

构建粮食供应链韧性水平评价指标体系与农业技术创新水平指标体系,以熵值法确定指标权重。具体计算步骤如下:

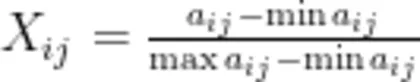

第一,利用公式(5)(6)对正负向指标进行标准化处理:

正向指标为:X =  负向指标为:

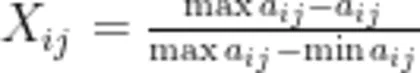

负向指标为:

其中, Xij 表示 i 地区第 j 指标的标准化数据, aij 表示未经标准化的第 i 地区第 j 指标,max aij 表示样本期间第 i 个地区第 j 个指标的最大值; minaij 表示样本期间第 i 个地区第 j 个指标的最小值。

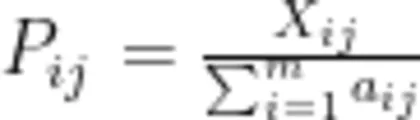

第二,计算第 i 地区第 j 项指标所占比重 Pij

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250302.pd原版全文