西藏生态环境与乡村社会发展耦合协调研究

作者: 王雅 李涛

中图分类号:F205 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)03-0049-07

一、引言

西藏是中国与南亚及东南亚的“生态源”,被誉为“世界屋脊”及“亚洲水塔”,是中国及全球气候体系中的“扰动器”和“稳定器”,其生态战略地位无可比拟,是全国和全球最为关键的生态防线。在第七次西藏工作座谈会上,习近平总书记着重指出“维护好青藏高原的生态环境,就是维护中国人民的存在与发展”。强调将“生态”问题置于西藏工作的“四件大事”之列,把“确保生态环境良好”作为“四个确保”任务的刚性条件。中共二十天报告明确指出:“要全面推进乡村振兴,必须坚定不移地推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴”。乡村振兴被视为中华民族伟大复兴不可或缺的路径,生态振兴占据了乡村振兴战略中的关键位置。生态振兴需要坚持将生态保护置于首位,秉持绿色发展的理念,必须对农村的自然资源进行有效保护,推动农业的生产方法向生态化、绿色化转变,以打造宜居宜业的美好乡村。优良的生态环境是乡村的最大优势,也是最珍贵的资产。要尊重自然,顺应自然,保护自然,促进农村自然资产的快速升值,使人民富裕和生态美丽相结合。

本文选取西藏作为研究对象,分析西藏乡村社会发展与生态环境系统之间的耦合协调度,探究其内在发展规律,为西藏地区的可持续发展提供思路

二、相关研究回顾

(一)国外研究现状

1.不同国家乡村社会发展的研究

乡村振兴战略是具有中国特色的农村发展战略。由于各国国情和制度的不同,本文主要梳理国外一些关于乡村发展的研究成果,以期探讨其对本研究的借鉴意义。

乡村发展,对应的英文翻译为“RuralDevelopment”,国外有关乡村发展(振兴)评价研究主要从乡村性测度的角度展开,通过构建乡村性指数及实证测算来反映乡村的发展和变化。在1977年,Cloke[1]首次提出了乡村性指数体系(RuralityIndex)。随后,Cloke与Edwards在1986年采用了乡村性指数这一指数,基于人口密度、人口构成、就业状况、职业分布、交通方式以及与中心城市的距离等16个方面的数据进行了研究[2]。Galluzzo 先后对罗马尼亚[3]、意大利[4]农场的乡村性指数进行了定量分析,并研究了金融补贴和土地资本对乡村性的潜在影响。除了对乡村性进行测算外,不少国家已经制定并实施了一系列旨在促进乡村发展的政策,这些政策与中国正在推进的乡村振兴战略不谋而合[5-7]。这些措施包括欧盟自1962年开始施行的共同农业政策(CAP)及其后续的农村发展政策(RDP)。此外,英国、法国、日本和韩国也分别推出了各自的乡村农业发展项目和新村运动等[8]。这些政策和乡村建设行动对推动各国农业转型发展、提高农民生活水平、改善农村生态环境、缩小城乡差距起到了巨大作用。

综上可知,乡村发展是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,国外很早就对“乡村性测度”进行研究。尽管这些研究来自不同的国家和背景,但它们均强调了在制定和实施农村发展政策时需要采取综合和多层次的方法。不同国家、不同地区的社会乡村发展可能有所不同,但都在积极探索和实践,以应对乡村地区面临的挑战,或是推动乡村旅游发展,或是为农村提供可持续转型,带来了前所未有的机遇。随着全球化、城市化的进程,许多国家的乡村地区都面临人口流失、产业衰退等问题,因此乡村社会发展成为一个全球性的议题。

2.生态环境系统与不同系统耦合协调关系的研究

随着全球环境问题的日益凸显,生态系统的耦合协调关系成为了环境科学领域的研究热点。国外学者在此方面进行了大量深入的研究,取得了丰硕的成果,主要涉及以下几个方面:

侧重于旅游经济与生态环境耦合协调。旅游业对生态环境具有促进和威胁的双重作用。旅游生态概念化,强调旅游生态系统的复杂性,并呼吁更多关注生态环境。旅游环境是旅游经济可持续发展的基础。研究旅游经济与生态环境系统的耦合关系,不仅可以促进生态旅游,而且有助于旅游经济的可持续发展[9-10] □

侧重于城市化与生态环境的互动。国外的研究关注了城镇化进程对自然资源的消耗、生物多样性的影响、水文系统的变化以及环境污染等问题。一些国家通过制定和实施相关政策与法规来调控城镇化发展,减少对生态环境的负面影响,如空间规划、环境影响评估和生态补偿机制等[1]。尽管国外在城镇化与生态环境耦合协调方面有较多研究,但仍存在研究视角单一、缺乏系统性研究以及因为城市化发展导致的一系列环境问题[12-13]

侧重于能源、经济和生态环境耦合协调。Yan等[14]利用耦合理论搭建了一个模型,旨在精确地探讨2007一2016年澳大利亚在能源、经济以及生态环境三个领域间的耦合与协调发展趋势,发现能源、经济、生态环境三者之间存在着互动、相互牵制与相互促进的关系,共同构筑了一个繁复的系统网络,若能够对这些子系统进行恰当的调和,可助力澳大利亚社会的持续发展[14]

综上研究成果表明,国外生态系统耦合协调关系的研究涉及多个层面和领域,包括旅游经济、城市化、能源以及经济等方面与生态系统的耦合协调研究。在理论研究方面,学者们通过构建耦合协调度模型,对所研究的两个甚至三个系统进行分析。表明生态环境逐渐引起广大民众的深切关注,它不仅关乎着大自然的和谐与平衡,更直接关系到我们每个人的生存与发展。

(二)国内研究现状

1.乡村振兴影响因素的研究

乡村振兴在中国式现代化进程中发挥着重大作用,全面推进乡村振兴是实现乡村社会发展的重要支撑,有利于推动经济社会发展,有利于推动农业强国建设,有利于推动城乡居民共同富裕,有利于推动现代化强国建设,为推动中国式现代化夯实了坚实根基[15-18]。中共十八大以来,习近平总书记对“三农”工作作出了一系列重要论述,中共十九大报告首次提出了实施乡村振兴战略的重大决策,中央农村工作会议发出了乡村振兴的动员令。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250307.pd原版全文

2012—2022年12份中央一号文件从深化农村改革、农业现代化建设、农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略、农业农村优先发展、加快农业农村现代化等不同方面回答了新时代农村如何发展、农业如何进步的问题,“三农”工作一直都是政府与党中央关注的热点问题。例如,2018年的中央一号文件聚焦于四个主要领域:新时代下乡村振兴战略的重要性和总体需求、振兴乡村的核心任务、制度建设及其保障措施,并着重强调了加强和改进党对“三农”工作的领导,详细解读了乡村振兴的新思想、新目标、新方法和新标准[19]。2022年中央一号文件提出“接续实施农村人居环境整治提升五年行动”,加大力度实施环境保护政策。

2.生态环境影响因素的研究

随着全球工业化和城市化的快速发展,生态环境问题日益凸显,成为影响人类生存和社会可持续发展的关键因素。生态环境是一个复杂而庞大的系统,其中包含的众多因素之间相互作用、相互影响,共同维持着生态系统的平衡和稳定。人类活动对生态环境的影响是近年来研究的热点之一。城市化、工业化、农业开发等活动对生态环境系统中的因素产生了深刻影响,如改变土地利用方式、改变气候和土壤质量、破坏生物栖息地等。改革开放以来,农村进入了发展的新时期,由于不合理地利用和开发资源,农村的生态环境遭到了严重破坏[20],如生物物种的减少和消失、生态系统的退化等。

为了有效应对生态环境问题,众多学者和研究机构致力于生态环境评价与管理研究[2I-23]。生态环境评价旨在通过对生态系统进行全面的评估和分析,了解其现状和存在的问题,为生态环境保护提供科学依据。生态环境管理则是在生态环境评价的基础上,采取科学合理的措施,对生态环境进行保护、恢复和重建。遥感技术是环境生态学研究的重要手段之一,通过获取大规模的遥感数据,可以实现对地面生态系统的快速监测和高精度的数据获取[24],在环境监测、气候变化、土地利用、植被覆盖等方面都有着不可替代的作用。

3.生态环境系统与不同系统耦合协调关系的研究

耦合(Coupling)是指两者或两者以上事物之间存在的相互作用或相互影响的关系。近5年来,随着研究的深入,国内对耦合研究关注度逐步提高。在耦合事物的数量上,一般是对2一4个系统进行耦合研究[25-28],如许益[29]对乡村振兴、旅游产业与生态环境耦合协调关系进行研究,史训东[30]对乡村振兴背景下休闲农业与乡村旅游产业的耦合协调发展进行了研究。在耦合研究方法方面,可以结合探索性空间数据分析、核密度估计、泰尔指数及分解等方法[31],也可以运用耦合协调发展模型、ArcGIS 软件、灰色关联度模型[32],又或者运用马尔科夫链、核密度估计等方法[33],还有一些学者运用耦合协调度模型、Dagum基尼系数分解法[34]及其子群分解模型、Pearson相关系数法[35]和面板Tobit模型测算生态环境与不同系统之间耦合协调的影响因素。

(三)研究评述

国外相关研究较早,从20世纪50年代开始,西方国家就结合各自国家的情况陆续出台了一些促进乡村发展的政策,这些研究主要通过构建乡村特性指数,并利用实证方法来分析和估算乡村的发展与变迁。中国学者大多选择某一地区作为研究对象,分析不同系统(如城镇化、旅游、经济发展、农业、文化产业、生态等)之间的耦合协调程度,但大部分集中于“乡村振兴一乡村旅游”或“经济发展一城镇化一生态环境”等耦合关系的研究,重心侧重于对我国中部与东南部地区的研究,对于青藏高原区域的研究少见。关于西藏的生态环境系统耦合研究,大多是对旅游产业与生态环境系统两者或三者的耦合研究,耦合(协调)理论在旅游领域得到较为广泛的应用,为解决旅游系统协同发展问题提供了重要的理论指导。然而,观察现有的学术成果,可以发现生态环境与农村社会发展的协同尚未受到足够重视,亟需深化,故本文对2013—2022年西藏乡村社会发展和生态系统的耦合协调关系展开研究。

三、数据来源、变量选取与指标体系

(一)数据来源

本文数据主要来自于《中国环境年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国统计摘要》《中国农村统计年鉴》《西藏统计年鉴》以及西藏自治区生态环境状况公报,时间跨度为2013一2022年。

(二)综合水平评价模型

综合水平评价模型是一种考查多个因素对系统、过程、产品或服务的影响的总体评估方法。它通常由多个指标组成,每个指标都有不同的权重,根据各指标的评分,得出最终的总体评分,从而评价出系统、过程、产品或服务的总体表现。本文运用客观赋权法中的熵值法计算权重,通过无量纲化后的指标对西藏乡村社会发展与生态环境系统进行综合评价,具体步骤如下:

(1)数据标准化处理:数据标准化处理是指对数据进行规范化、整理和清洗的过程,以确保数据的一致性、准确性和可比性,可以减少数据的冗余、错误和不一致,提高数据的质量和可信度。

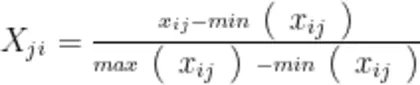

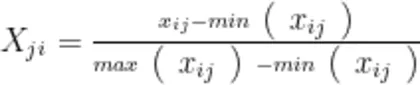

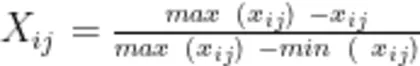

正向指标计算公式:Xj=max(x)-min  负向指标计算公式:X=

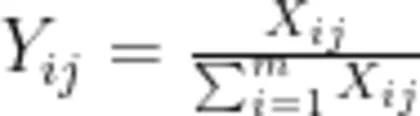

负向指标计算公式:X=  (2)计算第 i 年份第 j 项指标值的比重:

(2)计算第 i 年份第 j 项指标值的比重:

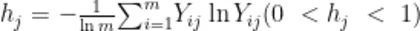

(3)计算第 j 项指标的熵值:

m 为评价年份。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250307.pd原版全文