广东“百千万工程”乡村高质量发展的建设经验及启示

作者: 刁昕玥 吴伟雄中图分类号:F320.3 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2025)03-0041-08

一、引言

在新时代推动城乡高质量发展的进程中,如何实现县域经济、城镇功能和乡村振兴的协同发展,是当前社会经济发展的重要命题。这一命题的紧迫性根植于国家战略体系的顶层设计。中共二十大报告明确提出“坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动”“全面推进乡村振兴”,将城乡融合发展上升为国家战略。2025年中央一号文件强调“以改革开放和科技创新为动力,锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标”“建设县域城乡融合发展示范区”国家“十四五”规划纲要明确要求“强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”。在国家着力构建新型城乡关系的进程中,治理体系的现代化成为关键支撑,“三治融合”政策体系的持续深化正是这一导向的集中体现。2024年中央一号文件明确提出“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。2025年中央一号文件进一步强化法治与德治协同,提出“推进农村移风易俗”等具体举措,通过司法专项整治与道德教化相结合,构建“不可为”的法治红线与“不愿为”的德治防线。这种政策演进不仅为乡村振兴提供了方法论指导,更与县域经济提质、城镇功能升级形成治理协同。

在此背景下,广东省推出“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”),作为落实国家战略的地方实践创新,其经验总结对于破解城乡二元结构、实现共同富裕具有重要示范价值。“百千万工程”致力于以高质量发展为核心目标,聚焦县域经济提升、城镇功能完善以及乡村全面振兴等重点领域。“百千万工程”涉及全省122个县(市、区)、1609个乡镇(街道)和2.65万个行政村(社区)。

乡村振兴与高质量发展领域的研究不断深入,为“百千万工程”的理论创新和实践推进提供了重要支撑。范斯义和刘伟指出,通过“百千万工程”,广东有效破解了乡村劳动力效率低下、专业技术人才短缺等问题,推动农业生产率提升和乡村经济转型升级,形成了具有区域特色的新型生产力模式。王凯丽和黄祖辉[2以廉江市为例,分析了县域经济在乡村振兴中的作用,尤其是在农业供给侧改革、农村综合治理和乡风文明建设等方面的具体路径,并强调了党建引领在资源整合与发展促进中的核心作用。熊毅俊等[3聚焦县域农业科技现代化问题,提出从创新链完善、人才培养和制度创新等角度推进科技对乡村振兴的长效支撑。李海和古小东[4总结了梅州在新时代文明实践中心建设中的经验,提出“平台运行、机制牵引、立体架构、彰显特色”的梅州模式,为乡村文化振兴提供了重要启示。此外,一些学者尝试从多学科交叉视角对乡村振兴进行探讨。例如,部分研究关注生态保护与乡村振兴的协同推进,深入探讨绿色发展理念在乡村实践中的具体应用路径[5-6];同时,也有学者关注乡村旅游与产业融合,探索了以“文化 + 旅游”推动乡村经济发展的新模式[7-]。然而,当前研究仍存在短板。一方面,针对“百千万工程”具体实施案例的微观研究数量较少,难以深入剖析该工程在基层的具体实施细节和成效。另一方面,对典型村建设经验的系统总结与广泛推广不足,限制了成功经验在更大范围內的应用和借鉴。

鉴于此,本文选取广东省肇庆市广宁县沙心崑村作为研究对象,深入挖掘其在“百千万工程”背景下的成功实践和经验模式,旨在从微观层面揭示乡村振兴的内在逻辑与发展路径,丰富现有研究主题,为“百干万工程”的深化实施提供理论参考,也为其他地区乡村振兴实践提供切实可行的借鉴范例。

二、研究设计与方法

(一)研究对象

本研究遵循典型性与可行性原则,选取广东省肇庆市广宁县沙心崑村作为核心研究对象。沙心崑村地处排沙镇南部,距县城约30公里,辖区内包含11个自然村,24个村民小组,全村419户1675人,党员45名,村“两委”及工作人员共6人,耕地面积771亩,山地面积6240亩,森林覆盖率达 85% ,总复耕面积8.8平方公里。村内主要经济活动包括水稻种植、竹林经济、油茶种植及龟鳖养殖等。近年来,村集体经营性收入显著增长,2023年突破10万元,2024年超过15万元,展现出乡村高质量发展的良好态势。

(二)数据收集

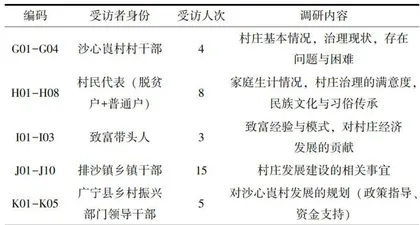

为深入探究沙心震村治理现状、存在问题及村民意愿,采用深度调研访谈与实地考察等研究方法,对村庄进行了系统性追踪与分析。调研对象主要分为两部分:其一,核心受访者为沙心崑村的4名村干部、8名村民代表(包括脱贫户和普通农户)、3名致富带头人,共计15名村庄治理参与主体(详见表1调研对象具体情况),他们直接参与村庄治理的各项工作,对村庄治理现代化有着独到的见解和丰富的实践经验。其二,为增强资料的全面性和可信度,明确村庄发展建设的有关事宜,走访排沙镇党委书记、乡村振兴工作队队员、镇驻村干部等乡镇干部,共计15名。此外,为深入了解国家乡村振兴部门对沙心崑村发展的规划及建设工作,拜访广宁县分管乡村振兴工作的副县长、县乡村振兴局局长、县农业农村局干部等相关领导干部,共计5名。同时,对沙心崑村的产业发展基地、基础设施建设及生态保护状况进行了全面实地考察,重点记录了水稻种植区、竹林经济示范点及龟鳖养殖场的运行现状,并详细评估了村庄绿化覆盖率、基础设施完善水平及公共服务质量等,形成全面的调研报告。

三、沙心肖村建设的典型经验剖析

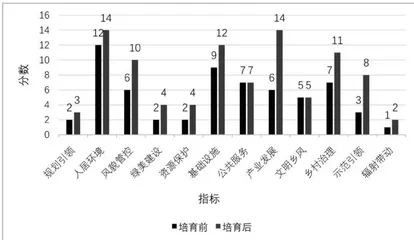

在实施“百千万工程”典型村培育前后,排沙镇人民政府分别对照《广东省“百县千镇万村高质量发展工程”典型村培育指引》12个方面31个典型村培育指标,对沙心崑村进行评分(相关评分结果经县“百千万工程”指挥部审核同意)。结果显示,农房风貌造型简陋、基础设施薄弱、产业发展滞后、治理水平低等问题严重制约沙心崑村发展。“百千万工程”实施后各关键领域提升显著。如图1所示,风貌管控得分大幅增长4分,说明风貌管控力度大且成效佳;乡村治理得分从7分升至11分,体现治理模式优化,管理效能提升;产业发展得分从6分提高到14分,表明产业培育与升级取得进展。从整体评分看,沙心崑村从62分跃至94分,各项指标累计提升32分,这充分展现“百千万工程”科学规划与精准施策的强大效力,也为同类乡村提供了可复制的实践参照。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250306.pd原版全文

(一)三维治理构建:自治·法治·德治

沙心崑村积极践行“自治、法治、德治”有机融合的“三治融合”乡村治理模式,探索独具特色的乡村善治路径,为实现和谐稳定与可持续发展提供重要保障。得益于“三治融合”模式的有效运行,沙心崑村实现信访发生率与群众投诉率双归零的优异治理成效,目前正积极申报全县首批“无讼村”。

1.干群协同共建,激活基层自治内生动力

沙心崑村党支部充分发挥“战斗堡垒”作用,党员干部以身作则,引领村民共同参与乡村治理,推动基层自治建设。落实门前“三包”责任制时,党员干部率先垂范,主动维护自家庭院卫生、绿化和秩序,并积极宣传责任制意义,引导村民履行义务,共同维护村庄整洁;在“三清三拆三整治”行动中,党员干部通过高效协调和耐心思想工作,带动危破房清拆等任务全面完成,显著改善村庄环境。

在农房风貌提升工程中,采取“群众自筹 + 财政奖补”创新模式,激发村民自治热情。2023年,村民自筹资金83.7万元,自筹占比 40% ,成功整治107栋“赤膊房”,展现了统一规范且富有乡村特色的建筑风貌。同时,乡贤积极捐资捐物,累计捐植乔木700余株,捐款14.6万元,为绿美乡村建设注入活力。群众积极建言献策,提出“四小园”建设、农房风貌提升等意见建议37条。通过党支部引领、党员带头、乡贤助力、群众参与的多方协作,沙心崑村形成了浓厚的共建共享氛围,乡村治理的自治化水平得到了显著提升。

2.多方主体联动,推进乡村法治建设规范化

沙心崑村以党群共建为基础,通过制度规范和全民参与,持续推进乡村治理的法治化进程,努力实现公平与公正。村内建立健全民主选举、民主决策、民主管理和民主监督制度,将法治宣传、依法治理与村级服务有机结合,全面落实民主法治建设措施。在实际行动中,一方面,对村规民约展开系统梳理与优化,使其充分贴合乡村实际,兼具权威性与可操作性;另一方面,全力落实“一村一法律顾问”制度,确保村民能够便捷地获取专业法律服务。同时,积极挖掘并树立法治建设中的正面典型,借助榜样的示范引领作用,带动全体村民尊法、学法、守法、用法。依靠一系列扎实有效的举措,沙心崑村获得“广东省民主法治示范村”荣誉称号,成为乡村法治建设领域的标杆典范。此外,村内实现人民调解组织全覆盖,配备6名调解员,同步设立法律调解室、法律援助联络点以及纠纷调解室,并建成法制广场,使之成为村民学习法律知识、开展法治文化活动的重要阵地,进一步筑牢乡村法治根基。2024年底沙心崑“村民议事厅”投入使用,展现出党群、村民等多方力量协同推进乡村法治化建设的显著成效,标志着乡村法治治理体系得到进一步优化与完善,为乡村的长治久安与高质量发展注入了强劲的法治动力。

3.文化赋能驱动,以德治促进乡村和谐稳态

沙心崑村,罗氏族人聚居,有着深厚的宗族底蕴。通过深挖祠堂文化,将其作为乡村德治建设的关键依托,充分发挥祠堂“聚人心、凝共识”的功能,让村民在传统宗族文化的感召下,齐心协力,共同推动乡村和谐治理。祠堂文化所凝聚的强大向心力量,促使村民自发支持项目建设,并有效推动了“四小园”、停车场等基础设施落地,为乡村发展奠定了基础。沙心崑村还賦予老祠堂以新功能,以祠堂为精神纽带,积极开展道德模范、文明家庭等评选活动,培育良好家风和村风,弘扬无私奉献的乡贤精神。沙心崑村中诞生了诸多典范事例,“中国好人”“广东好人”“肇庆市道德模范”罗丽英20余年来坚守对三个患有先天性脑瘫孩子的照料,其事迹蕴含着深刻的人文关怀与道德力量;罗昌禄秉持回馈乡梓的理念,积极回馈家乡,有效激发了村民参与公共事务的热忱与积极性;村民自发组织开展祠堂修缮的募捐活动等。这一系列举措实现了优秀传统文化与现代德治理念的深度融合,为乡村的全方位发展提供了坚实且源源不断的内在驱动力。

(二)产业系统发展:规划特色农业经济深度发展

沙心崑村深挖乡村特色经济的广阔潜力,通过科学规划,培育特色产业,构建以龟鳖养殖和油茶种植两大核心产业相辅相成的格局,推动农业专业化、现代化和协同化发展,实现产业发展与农民增收的双赢局面。

1.特色产业进阶,龟鳖养殖规模化与集约化发展

作为广东省“一村一品、一镇一业”龟鳖养殖专业村,沙心崑村通过规模化与集约化的发展路径,推动龟鳖养殖产业不断迈向新高度。当前该村龟鳖养殖产业规模持续扩张,年产值突破450万元关口,经济效益显著提升,产业振兴成效凸显

在专业合作社与家庭农场的有力带动下,沙心崑村的龟鳖养殖从传统的分散经营模式,稳步向现代化、规模化与集约化转变。先进技术设备的引入成为产业升级的关键驱动力。孵化机精准把控龟蛋孵化条件,恒温室营造龟鳖生长的稳定适宜环境,整个养殖流程借助科技设备实现了精准化管控,不仅大幅提高了生产效率,经济效益也随之显著提升。截至2024年底,村内已设立25个养殖基地,构建起较为完善的养殖体系。经统计,种龟存栏量逾2万只,龟苗存量达到15万只以上。在养殖品种的选择上,聚焦火焰龟、石金钱龟等具有高附加值的品类,紧密贴合市场对高端龟鳖产品的需求,有效提升产业的经济效益与市场竞争力。

返乡创业浪潮为龟鳖养殖产业转型升级注入了创新活力。已有13位创业者选择返乡投身该产业领域,凭借专业知识与市场洞察力,通过引入现代化养殖技术与经营模式,带动30余户农户融入产业化经营体系,助力其实现稳定增收与脱贫致富。这种多方主体协同合作的模式,形成了产业增值与社会福祉提升的共生效应,构建了经济发展、技术创新与民生改善多方协同共进的良好态势。与此同时,村内的3家专业合作社充分发挥引领作用,通过提供专业技术指导、拓展市场渠道以及开展直播带货等多元方式,全方位辐射带动周边农户。这种技术与市场双轮驱动、线上与线下融合的发展模式,为沙心崑村探索出一条技术先进、效益突出的特色产业振兴之路。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:nfnc20250306.pd原版全文