江西省耕地碳源与碳汇时空变化特征及其驱动力分析

作者: 刘艳芬 孙传谆

摘 要:温室效应加剧导致的全球气候变化的背景下,对碳排放的研究是当前的核心内容之一。为此,本研究对江西省耕地碳源和碳汇时空变化特征进行分析,探究耕地碳源和碳汇的驱动因素,从而为江西省耕地碳减排工作提供理论依据和数据支撑。

依据农作物产量、农地翻耕、化肥、农药等农业统计数据,利用碳排放系数法和碳吸收参数估计法对2010—2022年江西省耕地碳排放量和碳吸收量进行测算,并采用LMDI分解模型和Kaya恒等式对驱动因素进行分解。结果显示:研究期间,江西省耕地碳排放量呈现先上升后下降趋势,而耕地碳吸收量总体呈上升趋势。农地翻耕和化肥是主要的碳排放源;水稻是主要的农作物碳汇。在驱动因素分解结果中,农业生产效率和农业劳动力对碳排放表现为抑制作用,而农业经济水平和农业产业结构表现为促进作用;碳汇系数和碳汇技术对耕地碳吸收主要表现为促进作用,农业劳动力和碳汇结构则为抑制作用。【摘要过长,一般350字左右为宜。】

关键词:农业碳源/碳汇;驱动因素;LMDI分解模型;Kaya恒等式;江西省

中图分类号:F301

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2024)05-0025-10

一、引言

进入21世纪以来,全球经济发展在加快,但随着也带来一系列的生态环境问题,由碳排放导致的全球气温上升、北极冰川融化等温室效应问题严重影响了人类的生存。2016年,政府间气候变化委员会(IPCC)第六次评估报告第三组气候变化中的海洋和冰冻圈特别报告中指出,过去几十年来,全球变暖已导致冰冻圈面积缩小以及相对海平面上升等问题,加剧了极端海平面事件和沿海灾害[1]。随着近年来可持续发展理念的推行,我国加强了对工业碳排放的监管和限制。而除了固定能源、工业和运输部门外,农业部门也必须采取措施减少温室气体[2]。目前,农业是我国第二大碳排放源,农业碳排放占全国排放总量的17%,是碳排放的主要来源之一[3]。

科学测算出农业碳排放量和碳吸收量以及分析出其驱动因素,对当地的耕地碳减排对策的制定具有现实参考意义。

农业碳源主要是从农业废弃物的非正常处理、畜禽养殖、农业能源利用、水稻生长等几个方面[4]以及在农业生产过程中,化肥农药的使用、能源的消耗和土地翻耕灌溉等过程中直接或间接造成的温室气体[5]。耕地碳排放是农业碳排放的主要部分之一,耕地碳排放主要可分为三类:第一类是农业化肥、农药等农资投入品产生的碳排放,通常采用碳排放系数法进行估算[6]。第二类是耕地土壤呼吸的碳源,主要测算方法为田间实测法[7]。第三类是秸秆焚烧产生的碳排放,主要估算方法为碳排放因子法[8]。

在农业碳汇方面,目前学界对耕地碳汇的研究主要分为农作物碳汇和土壤碳汇两大类[9]。在耕地碳汇测算的研究中,对农作物碳汇的估算主要采用碳吸收参数估计法[10,25]、遥感模拟[11]、生态过程模型等方法。碳吸收参数估计法因原理简单,数据易获取且能够在大尺度进行估算等优点,在碳汇研究中应用较广。耕地土壤碳汇的估算主要为遥感技术估算法、生命地带法等[26]。在碳源和碳汇的驱动因素方面,学界对碳排放影响因素的研究主要是从人口、经济发展、能源结构、技术水平、产业结构等要素进行考虑[27]。有关研究将碳排放驱动因素分解为碳排放强度、能源使用强度、经济发展水平和人口规模[12-13]。此外,也有研究将碳汇驱动因素分解为碳汇系数、碳汇结构、碳汇技术水平、劳动力规模等因素[14]。对碳源碳汇影响因素的分解研究中常用的方法有:STIRPAT模型[15]、结构分解方法SDA、LMDI分解模型[24]、Kaya恒等式[12]等方法。

江西省是全国13个粮食主产区之一,且自新中国成立以来从未间断向国家提供商品粮,同时也是东南沿海地区重要的农产品供应地。但随着农业的快速发展和农业现代化水平的提高,化肥、农药等农业用品在耕地上不断投入,导致大量温室气体排放[28]。相关研究表明,2020年江西省农业碳排放总量为5148万吨,在全国处于高碳排放组[17]。【此篇文章中显示的数据为2016年,有点旧了,是否有新数据可以替代。】为此,本文以江西省为研究区域,采用碳排放系数法和碳吸收参数估计法,分别对农业机械、农地翻耕、农田灌溉、化肥、农药、农膜六种碳源和农作物碳汇进行估算,并基于2010—2022年江西省耕地碳排放量和碳吸收量的测算结果,分别采用LMDI分解模型和Kaya恒等式对碳源与碳汇进行驱动力研究,以期为促进江西省农业绿色发展以及碳减排政策的制定提供理论依据。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1.碳排放系数法

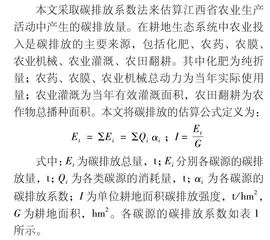

本文采取碳排放系数法来估算江西省农业生产活动中产生的碳排放量。在耕地生态系统中农业投入是碳排放的主要来源,包括化肥、农药、农膜、农业机械、农业灌溉、农田翻耕。其中化肥为纯折量;农药、农膜、农业机械总动力为当年实际使用量;农业灌溉为当年有效灌溉面积,农田翻耕为农作物总播种面积。本文将碳排放的估算公式定义为:

Et=ΣEi=ΣQiαi;I=EtG

式中:Et为碳排放总量,t;Ei分别各碳源的碳排放量,t;Qi为各类碳源的消耗量,t;αi为各碳源的碳排放系数;I为单位耕地面积碳排放强度,t/hm2,G为耕地面积,hm2。各碳源的碳排放系数如表1所示。

2.碳吸收参数估计法

已有研究大多采用实测与模型两种方法,主要有质量平衡法、光合作用方程、作物初级净生产力、碳吸收参数估计法,本文采用的碳吸收参数估计法,来估算江西省耕地农作物碳吸收量[18]。计算公式如下:

Ct=ΣiCd=ΣiCfDw=ΣiCfYw(1-Wi)/Hi

式中:Ct为区域农作物碳吸收总量;i为农作物种类;Cd为i类农作物全生育阶段对碳的吸收量;Cf为i类农作物的碳吸收率;Dw为i类作物总生物量;Yw为i类作物的经济产量;Wi是i类作物的含水率;Hi是i类作物的经济系数。相关数据如下表所示。

3.Kaya恒等式分解法和LMDI分解模型

Kaya恒等式是由日本教授Yoichi Kaya于1989年在联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)研讨会上最先提出,常应用于不同区域和行业的碳排放影响因素分解研究[12]。目前Kaya恒等式分解法也被运用于碳汇驱动力分解研究,根据Kaya恒等式将农业碳吸收的驱动因子分解为碳汇系数、碳汇结构、碳汇技术水平、劳动力规模4个影响因素[21]。碳汇分解具体公式如下:

C=CiSi×SiTS×TSP×P

其中:KI=CiSi,QI=SiTS,UI=TSP

式中:C为农作物碳吸收总量(万t);Ci为各作物的碳吸收量(万t);Si为各农作物种植面积(千hm2);TS为农作物总播种面积(千hm2);P为农业劳动力总人数(万人);KI为碳汇系数;QI为碳汇结构;UI为碳汇技术水平。

ΔC=ΔKI+ΔQI+ΔUI+ΔP

ΔKI=(KIE-KI0)×QI0×UI0×P0

ΔQI=(QIE-QI0)×KI0×UI0×P0

ΔUI=(UIE-UI0)×KI0×QI0×P0

ΔP=(PE-P0)×KI0×QI0×UI0

式中:ΔC表示基期到第T期的农业碳吸收总量变化,ΔEI、ΔCI、ΔSI、ΔP分别表示第T年与基期相比,碳汇系数、碳汇结构、碳汇技术水平、农业劳动力规模对农业碳汇的影响。

在碳排放分解研究中,常用的分解模型有IPAT模型、STIRPAT模型、LMDI模型、Kaya公式等[19]。LMDI模型是在Kaya公式基础上演化而来,具有消除残差项、加法分解和乘法分解可以建立联系、分解结果直观的优势[18]。因此,本文选用LMDI分解模型,将江西省农业碳排放的驱动力分解为农业生产效率、农业生产结构、农业经济水平、农业劳动力4个方面[22,23]。碳源分解具体公式为:

E=EAV×AVAGV×AGVP×P

其中:EI=EAV,CI=AVAGV,SI=AGVP

式中:E为农业碳排放总量;AV为种植业产值;AGV为农林牧渔业总产值;P为农业劳动力数量;EI为农业生产效率;SI为农业产业结构;CI为农业经济水平。

ΔEI=ET-E0lnET-lnE0×(lnEIT-lnEI0)

ΔCI=ET-E0lnET-lnE0×(lnCIT-lnCI0)

ΔSI=ET-E0lnET-lnE0×(lnSIT-lnSI0)

ΔP=ET-E0lnET-lnE0×(lnPT-lnP0)

ΔE=ΔEI+ΔCI+ΔSI+ΔP

式中:ΔE表示基期到第T期的农业碳排放总量变化,ΔEI、ΔCI、ΔSI、ΔP分别表示第T年与基期相比,农业生产效率、农业生产结构、农业经济水平、农业劳动力规模对农业碳排放的影响。

(二)数据来源

本文研究所需要的数据主要是2010至2022年江西省各市的相关统计数据,包括农作物播种面积和产量、农业劳动力人口、GDP、农药化肥使用量、农业机械总动力等数据,这些数据主要来自于江西省各市统计年鉴以及《江西省统计年鉴》、《江西省农村统计年鉴》。