中国粮食生产生态效率的时空特征及驱动因素分析

作者: 宋尔英 谢会强

摘 要:提高粮食生产生态效率是保障粮食和生态安全的必由之路。在测度2010—2020年中国省级粮食生产生态效率的基础上,采用基尼系数法、标准差椭圆法和莫兰指数分析其时空演变特征,并运用空间杜宾模型对其驱动因素和空间效应进行分析。研究发现:(1)我国粮食生产生态效率水平整体较低,但各省粮食生产生态效率的差距逐渐缩小,在粮食生产中仅有少数省份能够兼顾生态效益;(2)我国粮食生产生态效率重心由东北向西南移动,且具有显著的空间正相关性以及空间地理集聚特征;(3)农业规模化水平和农村人力资本对本地区和邻近地区的粮食生产生态效率均有不同程度的正向影响,而工业化水平、农业受灾率和农业机械密度对本地区和邻近地区提高粮食生产生态效率有不同程度的抑制作用。

关键词:粮食生产生态效率;时空特征;驱动因素

中图分类号:F062.2;F326.11 文献标识码:A 文章编号:1008-2697(2023)04-0020-08

一、引言

近年来,我国粮食生产综合能力大幅提升,然而,粮食生产过程中的生态环境问题却未得到应有的重视。《第二次全国污染源普查公报(2020)》显示,农业源排放的化学需氧量、总氮和总磷分别占总排放量的49.77%、46.52%和67.21%,农业面源污染已成为我国第一大污染源。随着我国粮食生产规模不断扩大,粮食生产是否加剧了农业污染逐渐成为学者关注的焦点,粮食生产生态效率作为粮食最优产出和生态最低负荷的综合表达[1],研究粮食生产生态效率对实现粮食可持续发展具有重要意义。因此,本文在科学测度中国粮食生产生态效率的基础上,考察中国粮食生产生态效率的时空演变趋势及驱动因素,为精准把握中国粮食生产生态效率现状、提升粮食生产质效提供经验依据。

已有研究主要聚焦于农业生态效率的测算[2-5]及影响因素分析[6-11],仅有少量文献围绕粮食生产生态效率进行测算。许朗等[12]运用DEA-Malmquist指数测算并评价我国2000—2012年粮食主产区的农业生态效率,发现13个粮食主产区中只有6个粮食主产区的投入产出达到最优水平。陈宝珍和任金政[13]、李雪等[14]运用改进的SBM方法对我国粮食生产生态效率进行测算,发现粮食生产生态效率总体呈缓慢上升的趋势,但省级平均值较低,东西部粮食生产生态效率差距较大[15]。部分学者对粮食生产生态效率的影响因素进行分析,史琛[16]等发现我国粳稻生态效率损失主要由生产要素的高投入和碳排放及农田污染的高冗余所造成。也有学者发现农地流转、农业技术人员以及农民收入水平会影响粮食生产生态效率[15,17]。

现有文献对农业生态效率以及粮食生产效率测算进行有益的探索,并关注到粮食生产效率的空间效应,部分学者尝试从空间视角研究粮食生产效率,发现粮食生产技术效率存在明显的空间非均衡性[18]、空间自相关性[19]、空间集聚效益[20]和空间溢出效应[21]。然而,少有文献探究粮食生产生态效率时空演变特征,尤其缺乏从空间视角对粮食生产生态效率驱动因素进行分析的研究。与以往文献相比,本文创新点在于:一是将二氧化碳排放和农业面源污染纳入粮食生产生态效率的测算框架,采用基尼系数法、标准差椭圆图和莫兰指数对粮食生产生态效率的时空演变特征进行全面详细刻画;二是从空间视角考察我国粮食生产生态效率的驱动因素。

二、研究方法和数据来源

(一)研究方法

1.效率测算方法

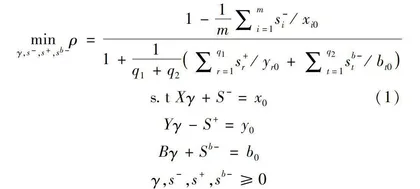

SBM模型:传统的DEA模型无法兼顾投入和产出的松弛变量问题,Tone(2003)提出SBM-undesirable模型,能够有效解决投入和产出的冗余问题[22]。模型见公式:

式(1)中:x0、y0和b0分别为投入、期望产出和非期望产出,X、Y和B为其向量,其中,投入要素选取从业人员、化肥使用量、粮食作物播种面积和机械总动力等,期望产出选取粮食产量,非期望产出选取农业碳排放量、化肥、农药等污染排放量;s-i、s+r、sb-t分别表示第k项决策单元DMU的投入冗余、期望产出不足和非期望产出超出,S-、S+、Sb-分别为其向量;γ为权重向量;ρ为目标函数且严格递减,0≤ρ≤1。当ρ=1,即S-=0,S+=0,Sb-=0时,决策单元DMU有效率;当ρ<1,S-≠0,S+≠0,Sb-≠0时,决策单元无效率。

2探索性空间数据分析方法

区位基尼系数:常用来度量收入不平等及生产在地理上的集中程度[23]。本文将采用区位基尼系数来衡量粮食生产生态效率在地理上的集聚程度,区位基尼系数取值范围为0到1,若取值为0,表示粮食生产生态效率的地区分布完全均等;若取值为1,则表示粮食生产生态效率存在显著的地理集聚。基本计算公式(2)如下:

式(2)中,n表示省份个数,yi、yj分别表示i省份和j省份的粮食生产生态效率,μ为粮食生产生态效率的均值。

空间分布方向性分析:首先采用标准差椭圆进行参数计算和空间可视化,其中,椭圆重心表示粮食生产生态效率在空间上的中心位置,长轴和短轴分别表示粮食生产生态效率在空间上的分布方向和分布范围,长轴越长,表明粮食生产生态效率方向性越强;短轴越长,表明我国粮食生产生态效率离散化程度越高[24]。其次采用全局和局部Moran’s I指数分析粮食生产生态效率的空间聚集效应,具体公式如下:

全局Moran’s I指数具体公式(3)如下:

式(3)中:I的取值范围在-1到1之间,当I>0时,表示正相关关系;当I<0时,表示负相关关系;当I=0时,呈现随机分布状态,表示不相关。n表示区域数;xi和xj表示第i(j)区域的属性变量值;X-表示属性变量的平均值;Wij表示空间权重矩阵。

局部Moran’s I指数具体公式(4)如下:

式中,S2表示属性变量的方差;当Ii>0,表示相同属性地区在空间上集聚;Ii<0,表示不同属性地区在空间上聚集[25]。

3.空间回归模型

本文将SLM模型设定如下:

将SEM模型设定为:

将SDM模型设定为:

上述公式中,y代表粮食生产生态效率;W为空间权重矩阵;ε与μ代表随机误差项;X为影响地区粮食生产生态效率的解释变量,包括人均GDP、农业受灾率、农业机械密度、工业化水平、农业规模化水平、财政支农水平、农村人力资本水平等;ρ为空间自回归系数,用来测量整体区域间的依赖强度,代表相邻地区的粮食生产生态效率对本地区粮食生产生态效率的影响;γ为误差项的空间自相关系数,代表相邻地区的粮食生产生态效率的扰动误差对本地区的粮食生产生态效率也有溢出效应。

(二)数据来源

本文粮食生产生态效率测算使用的是2010—2020年30个省(区、市)面板数据,除农业从业人员来自各省市统计年鉴,其余变量指标数据均来自《中国农村统计年鉴》。因西藏地区数据缺失严重,本文分析将其剔除。人均农业增加值、农业受灾率、农业机械密度、产业结构、农业规模化水平数据均来自2011—2021年《中国农村统计年鉴》,财政支农水平数据分别来自30个省/区/市统计年鉴,农村人力资本数据来自《中国统计年鉴》。

三、实证分析

(一)中国粮食生产生态效率测算

1.测算指标选取

粮食生产生态效率兼顾粮食生产过程中的经济效益、资源消耗以及生态损耗,借鉴已有研究[14],基于投入、产出和非期望产出各类指标的可获得性,最终选取以下变量构建指标体系,见表1。

以上指标仅粮食作物播种面积的数据可直接获得,粮食生产投入指标中的劳动力、农药、化肥、柴油、机械、农膜以及电力都只能获取整个农业数据,无法直接获取粮食生产数据。因此,本文首先将农业产值占农林牧副渔产值的比值与粮食作物播种面积占农作物总播种面积的比值进行折算,最后得到粮食生产中投入要素的数据;产出指标中的粮食产量数据可直接获得;非期望产出中的农业碳排放和面源污染数据均无法直接获得,需通过计算获取。

粮食生产的面源污染主要包括农药污染、化肥流失及农膜残留,因此本文将借助吴小庆[26]和赖斯芸[27]的研究,分别将农药污染率、化肥流失率以及农膜残留率分别设置为50%、65%、10%,因此污染排放量=(农药使用量×50%)+(化肥施用量×65%)+(农膜残留量×10%)。粮食生产中的碳排放主要分为直接碳排放和间接碳排放,本文采取的是直接碳排放,主要来自化肥、农药、农膜和农用柴油。根据碳排放量测算公式T=∑Ti=∑Ei×δi,其中Ti表示来自第i种碳排放源的碳排放量,Ei表示第i种碳排放源的使用量,δi表示第i种碳排放源的碳排放系数,见表2。

2.测算结果分析

从全国范围来看,粮食生产生态效率呈波动性上升趋势。由图1可以看出我国东中西部的粮食生产生态效率增长趋势基本相同。基于30个省份测算出的全国平均粮食生产生态效率值在0.429—0.689之间,其中2011年粮食生产生态效率值最低,其值为0.429。东部地区的生态效率值一直低于全国平均粮食生产生态效率值,其演化特征为:在2010—2014年间呈波动下降趋势,在2014年达到10年来低谷,其值为0.393。此后,2015—2020年间东部地区粮食生产生态效率渐增。中部地区粮食生产生态效率水平在2011年之前低于全国平均水平,以及2011—2015年间的粮食生产生态效率处于较低水平阶段,其值低于0.5。在2015年之后,中部地区的生态效率呈现较快增速,其粮食生产生态效率高于全国平均水平。西部地区的粮食生产生态效率平均值与全国的生态效率水平值最为贴近。从时间趋势来看,西部地区的生态效率是呈较明显递增的状态,说明西部地区“退耕还林还草”、生态移民和生态转移支付等保护环境与生态的政策措施有一定成效。

从省域范围来看,2010—2020年,我国30个省份粮食生产生态效率的变化趋势具有异质性,各省份粮食生产生态效率差异较大,其中吉林(0.914)、黑龙江(0.850)、内蒙古(0.842)的粮食生产生态效率的均值排名前三,处于生态效率前沿面;仅一半省份的粮食生产生态效率平均值在0.5以上。其中,河北、天津、辽宁、江西、山东、河南、湖南等省份的粮食生产生态效率提高幅度较大,平均增长率达到5%以上,而北京、福建、重庆等地的粮食生产生态效率下降幅度较大,平均下降幅度超过2%。根据研究结果,将2010—2020年30个省份的粮食生产生态效率分为三组:高效率组0.8以上、中效率组0.8—0.5、低效率组0.5以下,其中高效率组有3个地区,分别是吉林、黑龙江、内蒙古;中效率组有13个地区,分别为天津、辽宁、上海、江西、山东、河南、湖南、重庆、四川、贵州、青海、宁夏、新疆地区;低效率组有14个地区,分别为北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东、广西、海南、云南、陕西、甘肃。由此可知,我国粮食生产生态效率普遍不高,在粮食生产过程中仅有少数省份能够兼顾生态效益。