广东县域粮食产业高质量发展研究

作者: 巫伟峰 方伟 万忠

收稿日期:2023-09-22

基金项目:国家社科基金后资助一般项目“新经济地理视角下我国主销区种粮策略与反思” (22FJYB059)。

作者简介:巫伟峰,男,农业经济师,研究方向:农业产业经济;方伟(通讯作者),男,博士,研究员,研究方向:农业产业经济。

摘 要:近年来,广东粮食生产较为稳定,但受制于地形与种植结构等因素,2022年粮食总产量仅排名全国第19位,粮食自给率只有25.4%,排名全国倒数第二。本文从县域粮食产业的角度,对广东粮食发展规模、区域分布进行研究,对广东与江苏、浙江两省粮食生产情况进行对比,采取案例分析方法考察台山、罗定的粮食产业发展情况。结果表明:广东县域粮食产业发展主要受制于种粮效益差、机械化程度低、生产规模小等因素,应从加强基础设施建设、延长产业链等方面着手,推动广东县域粮食产业高质量发展。

关键词:粮食产业;县域;广东;产业链

中图分类号:F326.11

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2023)05-0004-06

广东地理环境优越,土地复种指数高,适宜经济作物及粮食作物的生长[1]。但近年来,广东耕地要素由作物类生产流转向蔬菜类生产的现象显著,导致粮食作物播种面积明显减少。自改革开放以来,广东粮食需求快速增长,粮食产量及种植面积虽在短期内基本保持稳定,但仍旧面临着耕地面积减少趋势,随之而来的是粮食总产量的减少,粮食供给缺口的扩大。在此背景下,对广东县域粮食生产情况进行研究显得尤为必要。

一、广东县域粮食产业发展概况

(一)发展规模与生产趋势

1.面积与产量

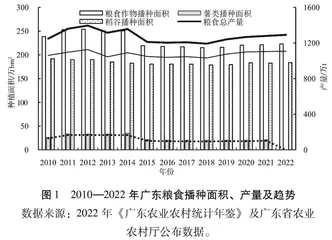

由图1可知,2022年,全省粮食产量1 291.5万t,种植面积223.03万hm2,单产5 461.4kg/hm2,各项指标较上年均有所增加。粮食产量、种植面积、单产增幅均高于全国平均水平。从2010年至今的走势看,广东粮食产量在1 200万-1 400万t波动,2012年最高,为1 396.33万t,最低跌至2018年的1 193.49万t,2019年开始产量开始回升。近3年(2020—2022年),广东平均粮食产量为1 279.64万t,平均粮食种植面积为221.60万hm2,粮食产量及种植面积基本保持稳定。

图1结果显示,2010—2022年,广东省粮食生产结构总体稳定,以水稻和薯类为主,稻谷播种面积最高为2010年的191.81万hm2,最低为2018年的178.74万hm2,产量分别为1 126.57万t、1 032.07万t。2015年之后,广东薯类产量在100万t左右,面积在20万hm2左右。

从粮食生产主要品种构成的角度看,广东种植面积占比最高的为稻谷,近年年均种植面积占广东粮食种植总面积的80%以上,产量占85%以上。其次为薯类,种植面积占10%左右,产量占8%左右。大豆种植面积不超过2%,产量低于1%,小麦种植面积与产量均极小(表1)。因此,本次县域粮食产业发展研究主要集中在稻谷类。

2.全国地位

广东作为我国第一大经济省份,受制于地形与种植结构等因素,2022年粮食总产量与山东、江苏差距较大,仅排名全国第19位。粮食自给率为25.4%,排名全国倒数第二。广东粮食自给率低下的主要原因包括两个方面:一是耕地非粮化现象突出,二是常住人口多年持续增加[2]。

由图2和图3可知,21世纪以来,广东的粮食播种面积呈波动下滑态势,由2001年的312.60万hm2减少到2022年的223.03万hm2,减少了28.65%,产量也从1 600.10万t减少到1 291.5万t。与广东情况相反,全国粮食播种面积由2001年的10 607.98万hm2增加到2022年的11 833.20万hm2,增加了11.56%,粮食产量从45 263.8万t增加到68 653.0万t,种植面积呈现整体增加的态势。

(二)区域分布及发展模式

1.主产县域

20多年来,产粮大县在全省粮食生产中发挥了主力军作用,粮食产能日益向产粮大县集中。粮食全省重心演变表现为:经度变动以西移为主,纬度变动以南移为主[3]。从分布区域来看,稻谷产区主要集中在东西两翼和粤北山区,其中高州、台山、五华、兴宁等20个产粮大县的稻谷产量占全省稻谷产量的45%以上。薯类产区主要集中在东西两翼及珠三角的肇庆市,惠来、普宁、揭东、廉江等20个县市薯类产量占全省薯类产量的近70%(表2)。

2.现代农业产业园

从广东粮食相关现代农业产业园(以下简称“产业园”)的分布来看,主要以重要产区为依托不断向外延伸。2018—2022年,全省共建设粮食相关产业园41个,其中稻谷相关产业园37个,主要分布在粤北山区及珠三角地区,如广州(增城、从化、南沙)、惠州(惠城、龙门、博罗)、肇庆(怀集)、云浮(新兴、罗定)、江门(恩平、台山)、清远(阳山、连山)、韶关(南雄、乐昌)、梅州(蕉岭、五华、兴宁)、汕头(潮阳)、汕尾(海丰)、河源(龙川、东源、和平)。此外还有薯类相关产业园2个,分别分布在珠三角及粤东,是传统的薯类产量较高的惠州(惠东)、汕尾(陆丰)。具体分布情况见表3。

从产业园发展情况来看,主要有以下几方面:“生产+加工+科技+营销”实现全产业链发展。产业园在规模化种养基础上,通过开发“生产+加工+科技+营销(品牌)”全产业链,聚集现代生产要素,创新体制机制,形成明确的地理界线和一定的区域范围且水平领先的现代农业发展平台。产业主导联农带农发展。产业园已成为各地人才、技术、资金等生产要素流向农村的重要载体,是返乡下乡人员创业就业的重要平台,发挥了以工促农、以城带乡的纽带作用。“三产”融合式发展。推进产加销、贸工农一体化发展,建设农村一、二、三产业融合发展区。产业园围绕其主导产业规划布局休闲、服务等板块,推动产业链延伸与扩展。品牌化发展。广东以“一村一品”建设、产业园建设工作为抓手,着力打造农产品品牌,推动主导产业农产品“三品一标”认证全覆盖,实现农产品质量安全全程可追溯,建立健全农业品牌培育促进机制,培育产业园区域公用品牌、企业品牌、产品品牌,打造“粤字号”国家级农产品区域公用品牌、全国知名企业品牌和农产品品牌。

3.“一村一品、一镇一业”

广东把发展“一村一品、一镇一业”富民兴村产业作为实施乡村振兴战略、促进产业兴旺的重大行动、重要抓手,旨在促进本省优势特色产业发展。“一村一品”是指以村为单位,根据当地的实际情况,发展一个特色化、本土化的品牌。“一镇一业”指一个乡镇,打造出一个适合当地的产业。

当前粮食生产专业镇及“一村一品”认定村的分布情况如表4所示,稻米类的专业镇分布在粤北的11个县域,珠三角的3个县域,粤西的2个县域,粤东地区没有分布。薯类的专业镇在粤东西北、珠三角均有分布。稻米类的认定村分布在粤北25个县域、粤西15个县域、珠三角14个县域、粤东地区8个县域。薯类认定村在粤东(9个)、粤西(9个)、粤北(9个)、珠三角(3个)县域均有分布。

按粮食种类分类结合所在县域,发现稻米类的专业镇建设占全省粮食类专业镇的60%以上,其中70%位于粤北,20%位于珠三角地区,仅有10%位于粤西地区。薯类专业镇占总数的30%,分布则较为均匀。稻米类的认定村建设占全省粮食类认定村的70%以上,其中43%位于粤北县域,24%位于珠三角地区县域,粤东粤西县域各有14%与19%。薯类认定村占总数的20%,分布则较为均匀,在珠三角地区县域分布较少。

二、广东粮食生产现状的比较——与浙江、江苏两省

从产量来看,2010—2022年,江苏粮食产量一直保持增长,浙江与广东均经历了下降至回升的过程。在此期间,年均产量最多的是江苏(3 568.93万t),其次是广东(年均1 242.36万t),最少的是浙江(614.11万t)。

从种植面积上看,2010—2022年,江苏(546.58万hm2)是年均粮食作物种植面积最多的省份,其次是广东(233.16万hm2),年均种植面积最小的是浙江(101.10万hm2)。

由图4可知,广东的粮食产量由2010年的1 249.15万t上升至2022年的1 291.5万t,年均上升率为0.3%,近几年实现了连续上升[5]。江苏省粮食产量连年上涨,由2010年的3 284.99万t上升至2022年的3 769万t,增长幅度达14%,年均增长率为2.9%。与广东相比,江苏省2010年的粮食产量为广东的2.62倍,至2022年已上升至2.91倍。相比之下,浙江省的粮食产量呈下降趋势,由2010年的686.24万t下降至2022年的621万t,年均下降率为0.7%、是广东的2.33倍,但与广东相似,近年来出现了微弱的上升趋势。

由图4可知,浙江、江苏和广东粮食种植面积的变化趋势大体与粮食产量相似。2010—2022年,华南地区和广东的粮食种植面积均呈逐步下降趋势,其中,广东的粮食种植面积由2010年的238.63万hm2下降至2022年的223.03万hm2,年均下降率为0.3%。对于江苏省而言,粮食种植面积呈现前期缓慢上升,后期稳中有降的变化特征,相比于粮食产量的稳步提升,粮食单产有所提升。江苏省的粮食面积由2010年的537.22万hm2上升至2022年的544.71万hm2,年均增长率为0.11%,低于粮食产量的年均增幅(1.82%)。江苏省相比于广东粮食种植面积的倍数,由2010年的2.25倍增长至2022年的2.44倍,粮食种植面积差距逐步增大。相比之下,浙江省的粮食种植面积呈现前期持续下降、后期趋于平稳的变化特征,粮食种植面积由2010年的111.54万hm2下降至2022年的102.04万hm2,年均下降0.7%,超过广东(0.3%)。与广东相似,浙江省粮食种植面积近年来出现了微弱的上升趋势。

三、县域粮食产业案例分析

(一)江门台山市丝苗米产业

台山是广东水稻种植面积最大且是优质稻种植面积最大的县级市,是国家优质商品粮基地之一,有“中国优质丝苗米之乡”“广东好大米特色产区”“广东第一田”的美誉[5]。目前,全市年种植丝苗米约6.67万hm2左右,年产量为19.8万t,年产值为13.9亿元。其产业发展具备资源和技术优势。(1)生产条件。该地基本由冲积平原构成,土质肥沃疏松、通透性好,水稻根系沁氧充分,土壤富硒量高,达到国家一级、二级土壤标准。气候上雨热同期、日照充足。(2)机械化生产水平高。台山市土地连片,地势平坦,作为广东省内为数不多可以使用大型农业机械的产粮区之一,其农业机械化水平较高,生产中机械自动化占比达87.1%。(3)智慧农业得到一定程度的发展。田间地头安装“虫情测报”“红火蚁监测”“气象监测”等监测设备,实现对植物、昆虫动态的远程实时监控,并对田间苗情、病虫害发生状况进行实时监控储存,自动上传至智慧农林物联网平台,形成水稻生产全过程服务的数字化监管系统。

(二)云浮罗定市稻米“全产业链”

罗定市稻米品牌价值30.3亿,依托省级丝苗米产业园,罗定市招商引资了一批上游生产型企业、中游深加工型企业、下游供应链企业,建强精深加工、冷链仓储、流通销售等产业链条,推动稻米特色优势产业“接二连三”发展。截至2021年底,园区农村居民人均可支配收入达到2.24万元,高于全市平均水平25%。其发展特点是:(1)打造优质稻米示范基地。通过探索创新“公司+理事会+农户”现代农业新型经营管理模式,建立标准化种植基地、现代化加工厂及技术研发的现代农业生态科技园。建立完善从田间到餐桌的全程产品质量安全控制体系。(2)促进一二三产深度融合。发展订单农业、探索完善股份合作经营机制、健全风险防范机制。利用“旅游+”“生态+”等模式,发展特色旅游、生态休闲农业与乡村旅游。重点依托自然资源及景观优势,拓展农业的生态休闲与旅游功能,打造园区的农旅融合拓展板块。(3)高度重视“产学研”与“科技创新”。通过“产学研”结合,从人才、技术、服务三个方面积极推进农业科技创新。聘请国内水稻专家作为稻米产业发展顾问。主动与农科院校和农业科研机构加强联系协作,推广农业新品种新技术新科技。引进水稻新品种新组合进行试验示范,积极引进新品种新技术。实施全国基层农技推广体系改革与建设示范县项目,健全完善市、镇街农技推广机构。