广东省利用撂荒农地发展精品农业的现状及存在的问题

作者: 杨军

收稿日期:2023-08-31

基金项目:广东省哲学社会科学规划基金“基于精品农业发展的撂荒农地再利用研究”(GD22CYJ20);教育部人文社会科学研究规划基金“基于农业供给侧的撂荒农地再利用研究”(17YJA790082)。

作者简介:杨军,男,副教授,研究方向:农业经济、农村土地经济。

摘 要:利用撂荒农地发展精品农业是提高农地使用效率,减少农地资源浪费的重要途径之一。本文首先归纳总结出了目前广东省利用撂荒农地发展精品农业的现状。其次,从现有政策、产业化功能、农民的乡土情结、农地细碎化、基础设施和资金等方面分析其存在的问题。最后,围绕这些问题提出了有针对性的政策与建议:因地制宜,放弃“一刀切”的做法;不断完善产业配套,提高利用撂荒农地发展精品农业的产业化功能;改变农民的思想与认识,疏导农民的乡土情结;调整生产布局,实现撂荒农地的连片化利用;增加财政投入,不断完善基础设施;构建多条资金来源渠道,增加利用撂荒农地发展精品农业的资金投入。

关键词:精品农业;撂荒农地;特色农产品

中图分类号:F323.2

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2023)05-0010-05

一、引言

所谓精品农业是指具有高品质、高附加值和地方特色等产品特征,同时,还具备高竞争力、高价格、高收益等市场特征的农业[1]。发展精品农业是农业高质量发展的重要内容之一,同时也是“乡村振兴”战略规划的重要组成部分。中共二十大报告中也明确提出要通过调整农村产业结构,因地制宜地发展具有地方特色的农业产业,推动农业高质量发展,这在一定程度上为精品农业的发展提供了政策背景。与此同时,国家从粮食安全的角度出发,严格规定了不得改变基本耕地的使用方向,只能用于粮食产业范围内。而根据精品农业的基本定义,精品农业不一定都属于粮食产业,也可能是其他的特色农业。因此,如果使用基本耕地发展粮食类的精品农业正是国家大力倡导的,而如果使用基本耕地发展非粮食类的精品农业显然是行不通的。那么广东省非粮食类的精品农业如何发展呢?另一方面,由于受自然条件、基础设施、技术条件,以及经济因素的制约,至目前,广东省仍然还有很多农地处于显性撂荒或隐性撂荒状态,因此,如何利用这些撂荒农地发展精品农业是值得广东省政策界和学界研究的问题。

二、广东省利用撂荒农地发展精品农业的现状

改革开放后,广东省在中央“先行先试”号召下,对农业生产结构进行了较大幅度的调整,利用撂荒农地发展精品农业也有一段时期,并已有一定的实践成果。可从以下几个方面来看。

(一)利用撂荒农地发展精品农业的农地数量逐渐增加

广东省利用那些地处偏远、现有条件还不足以支撑水稻种植的撂荒农地发展精品农业,在这些精品农业中既有传统的粮食作物,比如说番薯等,也有非粮食作物,比如具有地方特色的灵芝、葛根、山药、佛手瓜、石斛、稻虾,以及其他一些特种蔬菜等。而且各地方政府利用撂荒农地发展精品农业的农地数量也逐渐增加。从课题组调研的情况来看,梅州市大埔县利用那些目前根本不具备种植粮食作物的撂荒农地,如湖洋田、山坑田,发展精细养殖或种植其他高价值农作物。韶关乳源瑶族自治县复耕的撂荒农地中有相当一部分用于发展非粮食类、高价值的精品农业。而且利用撂荒农地的数量逐年增加。用这种生产模式开发利用的浮洋田的数量由2020年的2000亩左右,增加到2022年的4000亩左右。韶关市乳源瑶族自治县农业农村局于2020年统计过撂荒农地总数为27100亩,至2022年底,已经复耕的撂荒农地有17037.33亩,其中除粮食外用于其他农作物的撂荒农地数为13202.96亩,比2020年多出10000多亩。

(二)利用撂荒农地发展精品农业的经营主体以新型农业经营主体为主

广东省在推动利用撂荒农地发展精品农业的过程中,积极倡导新型农业经营主体扮演主要角色。课题组在调研中发现,梅州市梅县的石坑镇现有5家番薯基地,都由农民合作社牵头带动。韶关市新丰县黄磜镇的佛手瓜产业主要由一家农业企业牵头带动,少部分由一家电商物流公司牵头带动。另外,从乳源瑶族自治县农业农村局的数据可知,

2022年针对撂荒农地复耕复种的总量中,由农户自己复耕复种的仅占17.2%,通过土地流转和代耕代种的约占82.8%,而其中用于发展精品农业的撂荒农地约占64%。

土地流转和代耕代种主要由家庭农场、农业企业、农民合作社和专业大户等新型农业经营主体来承担。清远市佛冈县的魔芋产业是由一家农业龙头企业牵头带动的。韶关南雄市稻虾轮作也是由一家农业龙头企业牵头带动。

亩,通过土地流转和代耕代种的有14113.95亩,而其中用于发展精品农业的撂荒农地约有10938.3亩。

(三)利用撂荒农地发展精品农业的规模化趋势较明显

课题组在调研中发现,利用撂荒农地发展精品农业的土地规模少则几十上百亩,多则一万多亩。比如梅州市大埔县一家专业大户开发了近30亩山坑里的撂荒农地,用于种植石斛。梅县区石坑镇的5家番薯生产基地利用撂荒农地均有近50亩的规模。韶关市乳源瑶族自治县的灵芝产业利用了近150亩的撂荒农地,曲江区的葛根产业占地规模达2400亩,其中撂荒农地差不多有600亩。新丰县黄磜镇的佛手瓜产业利用了近500亩的撂荒农地,清远市佛冈县的魔芋产业占地规模有1.2万亩,其中近50%在开发之前属于撂荒农地。韶关市南雄市的稻虾轮作现有规模2400多亩,其中开发利用了500多亩撂荒农地。

(四)新型农业科技成果在利用撂荒农地发展精品农业的过程中被广泛使用

课题组在调研中发现,由于政府帮忙支付了成本费用,各类农业经营主体在使用新型农业科技成果时基本上能从供给方免费获得,并且与供给方签订了长期稳定的服务合同。比如佛冈县的魔芋产业与湖南农业大学、华南农业大学、广东省农业科学院形成了稳定的合作关系,从而使得新型农业科技成果的使用数目达到10多项。曲江区的葛根产业与韶关学院形成了稳定的合作关系,可从韶关学院获得4~5项新型农业科技成果。乳源瑶族自治县的灵芝产业与广东省农科院和华南农业大学形成了稳定的合作关系,也可从这些科研机构获得4~5项新型农业科技成果。韶关市南雄市的稻虾轮作与广东省农业科学院建立了稳定的科技合作关系。

(五)利用撂荒农地发展精品农业的经济效益较高

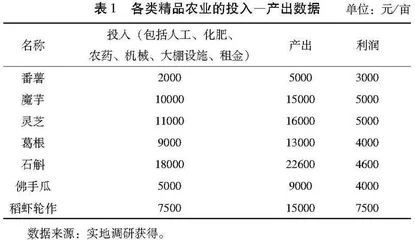

课题组在调研中,粗略测算了各类精品农业初级产品每年的经济效益数据。具体见下表1:

上表1中的各项数据还仅是各类精品农业初级产品的投入-产出和利润,如果加上深加工和精深加工的产品,那么整个产业链的年产值和利润还会更高。由此可见,广东省利用撂荒农地发展精品农业的经济效益是较高的。

三、广东省利用撂荒农地发展精品农业存在的问题

尽管广东省在利用撂荒农地发展精品农业的过程中,取得了一定的成绩,为广东省不断提高农民收入、发展农村经济、促进农业高质量发展等方面做出了巨大的贡献。但是,课题组在调研中发现当前广东省利用撂荒农地发展精品的过程中仍然存在以下几个值得重视的问题。

(一)政府“一刀切”的政策严重阻碍了利用撂荒农地发展精品农业

由于我国人口众多,而耕地总面积仅有19亿多亩,人均耕地面积未达世界平均水平,城镇化、工业化的快速发展还要占用很多农地,尤其当前正处于不稳定的国际政治局势,从而催生出了坚决守住18亿亩耕地红线不动摇的基本国策。因此,我国禁止使用基本农田发展非粮食类的精品农业,甚至不得改变传统的使用方向。为此,有些地方政府采取了“一刀切”的政策,只要是历史上属于种植粮食的农地,即使撂荒了很多年,重新利用之后也不允许发展其他高价值的精品农业,采取了无差别地贯彻农地“非粮化”的政策。广东省以丘陵地形为主,平原很少,梯田较多,而且细碎化严重,很多属于山坑田、湖洋田,地处偏远的梯田等,在历史上曾经也是种植粮食的农地。但是,那时城镇化、工业化水平比较低,农业生产效率低下,亩产不高,而农村劳动力比较丰富,为了解决温饱问题,不得不种植粮食作物。然而,现在农村大部分青壮劳动力已经转移,剩下的劳动力只能利用基础设施较便利的农地开展粮食生产。而那些地处偏远,尚不具备开发的撂荒农地仍然处于撂荒状态,主要原因之一便是农业机械无法到达这些撂荒农地,即使能够到达也不具备使用农业机械的土壤条件。因此,“一刀切”的政策很大程度上导致了很多撂荒农地无法得到再利用,并在一定程度上阻碍了广东省非粮食类精品农业的进一步发展。

(二)利用撂荒农地发展精品农业的产业化功能仍然不强

产业化理论认为农业产业化运作是农业获取高利润的主要途径[2],单纯的种植或养殖均较难获得高回报。但是,课题组在调研中发现,仍有不少精品农业的产业链条过短,基本还停留在初级加工的状态,如初级包装。比如梅州市石坑镇的番著产业,尽管有一定规模的种植面积,但是基本还停留在番薯的种植与简单包装的阶段,没有进一步的产业延伸,顶多延伸出了电商产业,其他的如番薯粉、番薯干、番薯片等都没有。再如韶关市曲江区的葛根产业,尽管在葛根种植的基础上,加工出了葛根粉、葛根茶、葛花茶、葛根凉茶饮料等附加值高的产品,但是,这些附加值高的加工产品并非由其本地的相关联企业完成加工,而是将葛根运送到江西赣州进行代加工,加工环节的一部分利润及由此而产生的溢出效益流出了曲江区。又如梅州市大埔县的石斛产业,只有种植和初级的产品包装,没有相关的延伸产业。再如韶关市新丰县的佛手瓜产业,仅有种植部门和初级产品包装,也没有其他相关的产业。韶关市南雄市的稻虾轮作也只有初级产品。因此,广东省利用撂荒农地发展精品农业的产业化功能仍然不强。

(三)农民的乡土情结在一定程度上阻碍了利用撂荒农地发展精品农业

由于我国历史上一直是一个农业大国,土地是农民生存之本,因此,农民对土地的感情是有历史渊源的。尽管随着城镇化和工业化的加快,青壮年农民很多进了城镇从事工业或服务业,但是,他们对老家的土地仍然有着剪不断的情结,甚至认为老家的土地是他们最后的救命稻草。因此,那些在外打工的进城务工人员在土地流转的租金达不到他们的期望目标,而自己又没有能力耕种时,往往会选择宁愿让其撂荒,也不参与流转。因为他们认为,一旦参与了流转,使用方为实现规模化生产而对土地进行了连片化整理后,他们也许永远找不到本属于自己的土地了,那种失去土地的感觉让他们有时无法接受。而那些地处偏远,交通条件不便利的撂荒农地,土地租金往往很难达到农民的心理预期。因此,广东省仍然存在一些撂荒农地由于农民的乡土情结而暂时无法利用起来发展精品农业的现象。

(四)撂荒农地的细碎化导致精品农业的规模化利用受限

规模化生产被证明是一条提高农业生产效率,降低生产成本的有效途径[3]。因此,走规模化的道路发展精品农业是提高撂荒农地利用效率的有效途径。然而,目前广东省内很多撂荒农地细碎化比较严重,尤其是地处粤北山区、交通不便利的山坑田、梯田等的细碎化更严重。课题组在调研中发现,梅州市梅县区目前仍有近1000亩的撂荒农地处于撂荒状态,大多数是细碎化的湖洋田。乳源瑶族自治县也存在不少仍处于撂荒状态的农地。

于2020年自查发现有27000多亩撂荒农地,至2022年底,已经复耕复种的有17000多亩,剩下的10000多亩仍然处于撂荒状态。这些撂荒农地未被开发利用起来发展精品农业的原因之一是细碎化,细碎化导致相关的农业经营主体无法实现规模化生产,无法有效地降低亩产成本[4]。

(五)基础设施不完善导致利用撂荒农地发展精品农业的难度较大

精品农业的生产需要投入各种要素,如化肥、种苗、生产工具,产出品需要转移出生产基地,这些投入与产出均离不开便利的交通运输。而且,如前所述,利用撂荒农地发展精品农业往往采取规模化经营的模式,意味着必须满足高效的交通条件才能支撑大量的要素和产成品的输入与输出功能。此外,精品农业发展所必需的水利设施也必须要满足。甚至有的精品农业生产还需要通电,保证机械设备正常运行和日常管理的需要,如养殖需要输氧机,温室大棚需要恒温机。即精品农业所需要的“三通”均要满足。但是,由于很多撂荒农地地处偏远,现有的交通设施、水利设施和输电设施等不一定能全部满足,尤其是交通设施需要投入大量的资金,在政府财政资金有限,经营者的自有资金不足,社会资本不情愿投入的情况下,很难满足“三通”的需要。因此,基础设施不完善导致利用撂荒农地发展精品农业的难度较大,这也是目前广东省内仍有一些撂荒农地未被利用的原因之一。