低效宅基地的识别及空间模式研究

作者: 夏丽婷 吴溪桐 任雨 王驭骏 许扣 孟浩

收稿日期:2023-08-09

基金项目:国家自然科学基金项目(42101204,42371293);江苏省自然科学基金项目(BK20210675)。

作者简介:孟浩(通讯作者),男,博士,讲师,研究方向:土地利用与区域发展。

摘 要:以滨海县为例,通过构建低效识别框架,以利用状态(即正常使用、空置和废弃三种利用状态)、调查单元类型(即按规划期间居住人口流动趋势分为撤并型、保留型和聚集型)、代际类型(即将农村宅基地按建筑年代划分为新、中龄、老三种代际类型)三条依据交集得到三种低效类型宅基地(即空废型宅基地、撤并型宅基地以及老宅基地);同时使用核密度分析方法,以滨海县政府为原点、1 km为半径构建多缓冲区,进行缓冲区分析得到滨海县农村低效宅基地分布特征。结果表明:(1)滨海县低效宅基地共980公顷,占滨海县现有宅基地的22.20%。其中,空废型宅基地占比最高,为61.22%;(2)滨海县低效宅基地有着“总量大、分布广”的特征,其中,空置型与废弃型宅基地具有“总体分散,部分集中”的分布特征,而正常宅基地中撤并型宅基地与老宅基地具有“总体集中,部分分散”的分布特征;(3)在近郊乡村,空废型宅基地占比达到最高,在一般乡村,老宅基地占比达到最高,而在远郊乡村,正常撤并型宅基地占比达到最高。

关键词:宅基地;低效识别;空间模式;空心村

中图分类号:F321.1

文献标识码:A

文章编号:1008-2697(2023)05-0015-07

一、引言

随着中国工业化与城镇化的快速推进,土地快速非农化[1],土地供需矛盾和环境承载力约束进一步加剧。土地制度改革已刻不容缓,其中农村宅基地改革更是重中之重。一方面,农村人口大量涌入城市,农村宅基地面积却不减反增,致使土地利用效率低下,“空心村”现象愈发严重;另一方面,城市快速扩张,部分超大城市国土开发强度已接近资源环境承载力上限。为此,许多地区与城市已经开展了有益的尝试,如重庆市的“地票”交易模式、上海的“超级增减挂钩”模式等,希望寻求有效措施促进建设用地供需平衡,缓解“乡村病”。

近年来,学术界对宅基地相关问题进行了大量探索。在闲置原因方面,多数学者认为宏观层面的经济、社会、制度因素与微观层面的农户个体情况具有重大影响[2-4];还有学者认为现阶段宅基地闲置情况受传统文化[5]、区位条件[6]等因素的综合影响。在空间分布方面,李静等[7]与肖林等[8]分别以吉林省农村和汨罗市为例,得出了农村居民点规模小且零散分布的结论。在整治潜力方面,张玉等[9]将344个村落分为低潜力区、中潜力区和高潜力区三种潜力等级。也有研究拓宽思路从法学[10]、经济学[11]的角度探究宅基地的影响因素与退出模式,这些研究都已取得一定的研究成果,为后续农村宅基地的相关研究提供支撑与保障。低效宅基地识别主要存在两种方式,(1)选择基于一定标准测算较大范围的宏观情况,例如高分遥感影像识别方法[12-13],由此得出的结论更能体现一般规律,但由于不能考虑到其中特殊的、具体的情况,会产生不可避免的误差;(2)选择典型地区,通过问卷调查、走访调查[14-15]等方式获得直接数据,详实可信但样本量较小,因此仍值得进一步探究。

二、研究方法及数据来源

(一)研究方法

本研究目的在于分析农村低效宅基地的识别及空间模式特征研究,因此研究方法以格局刻画与现象描述为主,主要基于ArcMap 10.8利用核密度估计与缓冲区理论假设和实际现象进行分析。

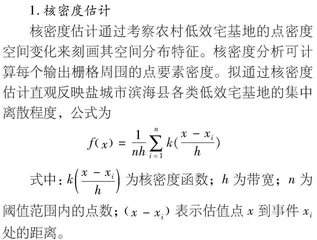

1.核密度估计

核密度估计通过考察农村低效宅基地的点密度空间变化来刻画其空间分布特征。核密度分析可计算每个输出栅格周围的点要素密度。拟通过核密度估计直观反映盐城市滨海县各类低效宅基地的集中离散程度,公式为

fx=1nh∑ni=1k(x-xih)

式中:kx-xih为核密度函数;h为带宽;n为阈值范围内的点数;x-xi表示估值点x到事件xi处的距离。

2.缓冲区分析

缓冲区分析是以滨海县政府为原点,距离城镇中心1 km为半径构建多缓冲区,并与农村宅基地数据进行叠置。本研究选取滨海县政府为中心,耦合宅基地的利用状态与其空间距离信息,监测农村宅基地功能转型的空间分异规律。

(二)研究区概况

滨海县,江苏省盐城市下辖县,位于盐城市东北部。第三次国土调查结果显示,滨海县全县总面积1949.60平方千米,宅基地总面积4413.33公顷,共25.64万宗。从近年滨海县农村建设用地利用情况看,在城市化进程加快、大规模农村人口转移进城的大背景下,农村居民点用地不减反增。农村土地的人口承载力从每平方公里的4210人下降到2930人,下降了30%,农村人均建设用地从240平方米增加到350平方米[17],农村建设用地粗放利用问题突出,宅基地闲置、浪费等现象普遍,农村建设用地规模变化与人口变化明显不匹配,因而亟须探索行之有效的宅基地退出方式。

(三)数据来源

本研究采用的数据主要基于2019年江苏省农村建设用地调查数据,该数据成果全面客观地反映了农村宅基地利用状况。本研究提取盐城市滨海县的宗地图斑,按照建设用地类型,筛选出农村建设用地中所有农村宅基地;依照低效识别对宅基地分类,将分类后的数据进行“面转点(几何中心)”的脱敏处理,并采用核密度估计方法进行非直接空间表征,据此分析低效宅基地分布特征。其中,宅基地基本情况包括建筑物类型、建(构)筑层数、代际类型、调查单元类型、空间距离等信息;宅基地利用状态分为正常使用、空置和废弃三种,调查单元类型分为撤并型、保留型和聚集型三种,且按建筑年代划分为三种代际类型。

三、结果分析

(一)低效宅基地识别模型构建

农村低效宅基地的识别是集体建设用地减量化的重要前提,本文对低效宅基地的判定主要遵循以下三条依据:

利用状态:根据利用状态将宅基地分为三种类型,即正常使用、空置和废弃。空置是指房屋保存完好,连续两年居住天数不足一个月的宅基地;废弃是指建过房屋但已无法居住的宅基地。

调查单元类型:根据调查单元类型将宅基地分为撤并型、保留型和聚集型。撤并型单元是指规划期间居住人口将流出该区域的调查单元;保留型单元是指规划期间居住人口将在该区域保持稳定居住的调查单元;集聚型单元是指规划期间外来迁居人口将不断向该区域流入的调查单元。

代际类型:本文基于第三次全国土地调查的数据,结合高金龙等[18]提出的住房建设代际演替观点,将农村宅基地按建筑年代划分为三种代际类型:建设时间在1980年以前的定义为老宅基地、1980—1999年之间的为中龄宅基地、2000年以后的为新宅基地。本文在针对利用状态和调查单元类型一次识别后,对正常保留型和正常聚集型进行二次识别,将1980年以前建造的老宅基地识别为低效宅基地。

首先,通过利用状态对所有宅基地进行一次识别,分为空置型、废弃型与正常使用型,将空置型与废弃型合并为空废型,判定为低效。其次,通过调查单元类型这一依据,对正常使用型宅基地进行二次识别,分为撤并型、聚集型与保留型,将撤并型判定为低效。最后,再通过代际类型这一依据对正常聚集型与正常保留型进行三次识别,分为老宅基地、中龄宅基地与新宅基地,将老宅基地判定为低效。三次低效识别共判定出空废型宅基地、撤并型宅基地、老宅基地三种低效宅基地类型。

(二) 低效宅基地分布特征

根据盐城市滨海县各乡镇宅基地数据,依据滨海县数据对低效型宅基地规模分布进行了统计(表1)。数据显示,滨海县宅基地面积共计4413.33公顷,低效宅基地面积共计980公顷,低效宅基地占总宅基地的22.20%,其中空废型宅基地最多,为600公顷,占全县低效型宅基地总规模的61.22%;正常使用宅基地中的撤并型宅基地为253.33公顷,占全县低效型宅基地总规模的25.67%,正常保留型和正常聚集型宅基地中的老宅基地占比最小,为126.64公顷,占全县低效型宅基地总规模的12.63%。

由表1可知,空废型宅基地规模最大,滨海县房屋空废与劳动力大量外流密切相关,村内居民减少表现为宅基地闲置与低效利用,宅基地空置以及建房无序又反过来影响农村居民居住感受,促使村内居民外迁,人口空心问题持续恶化。

滨海县各个乡镇农村低效宅基地规模存在差异,其中滨海港镇农村低效宅基地规模最大,为220.00公顷,占全县低效型宅基地的22.59%,蔡桥镇农村低效宅基地规模最小,仅有0.07公顷。其中滨海港镇的低效宅基地中正常撤并型低效宅基地规模占比最大,随着城镇化进程不断发展,相较于城市人口稳定性,滨海港镇的农村青壮年大多外出打工,甚至在收入水平不断提高的情况下,选择在较为发达的地方买房,留守的人口主要就剩下妇女儿童与老人,他们仍居住在农村宅基地中。蔡桥镇只有老宅基地这一种低效宅基地,这与普遍存在的农村宅基地“建新不拆旧”密切相关。

本研究拟对滨海县低效宅基地总体和四类低效宅基地(空置型宅基地、废弃型宅基地、撤并型宅基地以及老宅基地)进行核密度估计,以期直观地表现其分布与空间分异特征,核密度分析结果如图3所示。

总的来看,滨海县低效宅基地有着“总量大、分布散”的分布特征,除了县辖区最北部的农场由于直接受国家接管,已无宅基地,所以核密度值较低,其他地区的核密度值都在中高区间内(图3-a)。究其原因,在于滨海县的经济社会发展水平相对落后、相关政策相对落后以及由此导致的人口流失严重,这些因素对于低效宅基地的形成有显著影响。

空置型宅基地主要分布在滨海县中部与西南部地区(图3-b),这些地区经济社会发展相对落后,从而导致一部分农民为了家庭生活或个人发展等原因选择离开原住地前往城市务工,最终导致其辖区内人口流出增多,这类人员所有或原有的宅基地在这之后便空置下来。尽管这些地区的大多数青壮年人员背井离乡前往大城市发展,但由于乡镇中心以及宗祠等文化传承产物的存在,这批人员中仍有一部分人存在定期返乡的意愿,定期的清理与修缮使得上述宅基地避免了荒废。

废弃型宅基地在滨海县各地区都有所分布,但其主要集中分布在八巨镇、通榆镇及其周边地区(图3-c)。这些区域的宅基地往往会经历长期空置,同时受自然环境、经济社会以及宅基地废弃率总体较低等因素的影响,有关部门往往会疏于或难于处理这一批宅基地,导致了这些空置宅基地最终荒废。

正常撤并型宅基地主要分布于八滩镇、滨海港镇及其周边地区,其他地区如天场镇也有部分分布(图3-d)。上述地区往往都负有特殊的产业职能,如滨海港镇以“首乌之乡”“中药材之乡”享誉四方。因此,这些地区对于地块的完整性有较高的要求,加之受农民意愿为主,其他经济、社会因素为辅的影响,这些地区现有的宅基地相关政策倾向于撤并来提高土地集约效率。

老宅基地主要分布在主城区城郊地区与滨淮镇东南部地区及其周边地区,其他地区也有零星分布(图3-e)。20世纪七八十年代滨海县在全市范围内开展新建宅基地的工作,这直接导致现存老宅基地在建造之初就已分布广泛且基数较大,这之后受当地经济、政策等因素的影响,原有宅基地总量减速相对其他地区较为缓慢。

综上,经济状况相对较好、人口流入与流出“顺差”的区县,低效宅基地相对较少,反之较多。这也从侧面反映出这类发展较好的地区宅基地减量化工作进展更顺利,收获成果更多。低效型宅基地减量化为经济发展提供土地保障,同时经济发展推动低效宅基地减量化进程,两者相辅相成,相互联合,共同进展。

(三)低效宅基地空间模式特征