落户群体的选择:家庭结构对农民工城市落户意愿的影响研究

作者: 吕彦霆 孙国斌 安海燕

摘 要:以人为中心的城镇化就是以农民工市民化为核心的城镇化。本文基于课题组2020年在西部地区,对常住地包括15个省(市、区)进行的数据调查,使用Probit模型,实证检验了家庭规模和家庭结构对农民工落户意愿的影响效应。研究发现:家庭结构简单、家庭规模小、家庭生命周期年轻、有教育需求的强投资家庭的农民工更容易被释放,此外,身份认同对农民工选择是否落户呈显著正相关。由此,地方政府应将家庭因素纳入基本社会政策设计考虑,扩大城市就业和教育供给,提高城市包容度,促进各类家庭结构实现城市融入,实现稳定落户。

关键词:农民工;家庭结构;落户意愿

中图分类号:F307.11 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)03-0016-06

一、引言

促进农民工市民化,是新型城镇化理念下强调人口城镇化所关注的重点问题。十九届五中全会提出,要构建国土空间开发保护新格局,推动区域协调发展,推进以人为核心的新型城镇化。2010年一号文件首次指出“提高城镇化规划水平和发展质量”、“加强中小城市和小城镇作为城镇化的发展重点”、“深化户籍改革,促进符合条件的农业转移人口在城市落户并享有当地城镇居民同等的权益”。现实发展中却出现了人户分离的现象,我国常住人口城镇化率在2019年成功突破60%大关,但户籍人口城镇化率仅有44.3%,这种不彻底的劳动力迁移方式使得城镇化没有发挥出其促进作用,反而成为了我国扩大内需和经济长期增长的制约因素。新一轮的户籍改革制度实施近7年以来,已经从放宽户口迁移政策、健全人口信息管理制度、完善农村产权制度等方面做出了努力,并且我国2018年12月修改了农村土地承包法。新承包法第二十七条“国家保护进城农户的土地承包经营权,不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件”。承包法的修改,将原有强制的“城市落户”就必须“退回农地”的制度解除,扩大了“城市落户”还可以“保留农地”的选择集。修法的意义在于,赋予进城农户城市落户与土地处置的完全自主权,促进有序城镇化,提高农业现代化水平。但大量研究发现,农业转移人口城市化的进程依旧缓慢,城市落户意愿及心理融合程度仍旧不高[1]。

农民工落户意愿与其进行决策时所测算成本收益因素已被众多研究证实呈显著相关,人力资本、薪资待遇等对落户意愿显示强正相关。但诸类研究是从经济学角度对落户意愿展开的研究,而其他研究则是从个体需要的社会学角度对落户意愿影响作出了阐述,如社会资本、文化适应、公民权利等。事实上,农民落户意愿很大程度上取决于家庭需求这个因素,要理解农民落户意愿,不仅要从个人需求层面入手,也要对家庭结构进行剖析[2]。

因此本文在已有文献的基础上,引入新迁移理论,基于家庭化视角探讨农民工落户意愿的影响因素,本文的研究重点在于哪种家庭结构成员偏好于城市落户,什么家庭规模更倾向于落户,新兴小规模家庭及年轻化家庭落户意愿是否积极,为完善新型城镇化相关政策提供借鉴。

二、文献综述与研究假设

R.Herberle以雷文斯坦(E.Ravenstein,1885)的“人口迁移七条规律”为理论基石,于1938年首次提出了关于人口迁移的“推拉理论”(Herberle,1938),他认为劳动力迁移是由迁出地所施加的排斥力及迁入地所赋有吸引力共同促成的。刘易斯(Lewis,1954)[3]在此基础上从宏观经济视角分析迁移行为的发生,并用二元结构模型进行了解释,认为经济发展不平衡导致地区间的差异,促使劳动力迁移。中国学者对于农民工迁移行为的研究也在这些经典理论范式下进行,诸多研究表明农民工适应过程是由经济适应、社会适应向心理融合逐渐过渡的。同时,性别、年龄、流入时间等个体特征以及收入水平、职业分化等经济因素被证实对流动人口居留意愿有显著影响(王春兰、丁金宏,2007)[4]。谢娅婷、张勃(2020)[5]基于代际差异视角,研究不同代际农民工在不同就业质量下是否愿意迁移至城市。王桂新、胡健(2015)[6]研究发现社会保障状况对城市农民工市民化意愿具有显著正向影响。在新型城镇化理念下,对农民工研究的侧重点也有了很大变化,从经济学的“生存—经济”向政治学公民权视野下的“身份—政治”转变(王小章,2009)[7]。以往研究发现学历水平的提升、城镇房屋资产的多少、乡村房屋占地面积、学龄前儿童人数及土地资源禀赋对流动人口的落户意愿都产生了显著的影响(邱济芳、聂伟2018[8],张新、周绍杰,2018[9])。

国内研究中鲜少将家庭化因素作为重点。陶霞飞(2020)认为相较于上世纪末候鸟式、循环式的个体化流动不同,家庭化的流动更偏向于整个家庭成员福利的获得[10],摒弃了个人对发展前景以及经济收入的单纯追求[11]。落户定居很大程度上受到家庭化流动的影响(赵玉峰、扈新强,2021)。魏万青(2015)研究发现家庭总抚养比、家庭规模是落户意愿的影响因素,规模与落户意愿呈负相关[12]。并且新生代农民工相较于老一代有更强的城市落户意愿。农民工对其子女的教育期望对落户意愿有正向影响(张翼,2011),1人户流动的减少、4人户家庭流动的增多反映了流动人口的家庭化趋势正在向多人户流动拓展[13]。林善浪、王健(2010)从家庭生命周期理论的视角得出了相对于还在成长中的核心家庭,由于其没有子女负担,一对夫妇家庭更倾向外出,进行迁移[14]。

通过以上分析,本文作出以下假设:H1简单家庭结构农民工,更倾向城市落户。H2家庭规模越小,城市落户意愿更容易释放。

三、研究设计

(一)数据来源

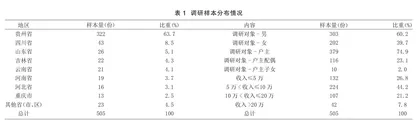

该数据来源于课题组2020年8月、10月,2021年4月、5月陆续在贵州省贵阳市、铜仁市、安顺市、遵义市、毕节市,天柱县、湄潭县等地开展调查,通过一对一问卷调研的方式获得样本数据。《2020年农民工监测调查报告》指出中西部地区吸纳就业的农民工人数持续增加,在西部地区就业农民工6279万人,比上年增加106万人,占农民工总量的22.0%,故课题组选择贵州为调研地,以户为单位对拥有农村户口的人群进行问卷调查,共发放问卷550份,被调查者常住地为包括贵州、云南、四川、吉林、河南在内的15个省(市、区),户口性质限定为农业户口,剔除45份关键变量缺失及无效信息样本,最终有效样本数为505份,有效率为91.8%,样本基本信息如表1所示:

(二)变量选择

1. 农民工的落户意愿。农民工的落户意愿是指农户是否愿意在其所流入城市,进行由农民向市民户籍身份转换,本文将“如果符合落户条件,近五年内是否想在城市落户?”作为被解释变量,以此来衡量农民工的落户意愿。该变量是一个二分类变量,包括“愿意”与“不愿意”两个选项,“愿意”赋值为1,“不愿意”赋值为0。在505个农民工样本中,满足落户条件的前提下,近五年愿意在城市落户的农民工有189户,占37.4%,不愿意在城市落户的有316户,占62.5%,愿意落户的人数明显低于不愿意落户的人数。

2. 家庭规模。落户人口家庭化是中国家庭结构变迁的重要组成部分,在传统家庭结构中,婚姻、血亲、供养是家庭的最本质关系,组成家庭深层次的核心结构(扈新强,2017)。该值反映农户家庭化落户呈现什么规模特征,本文使用“家庭人口数量”这个指标进行衡量,根据数据处理得到样本的家庭规模从1-10人户不等,平均家庭规模为4.5人,家庭(全部)规模主要以4人户及5人户为主,分别占比34.6%和21.9%。

3. 子女受教育需求。已有文献表明家庭子女受教育需求对城市落户决策有着重要影响,随着教育体制的改革和社会经济的发展,学历和文凭作为社会筛选功能的作用越来越突出,教育成为影响个人实现向上流动的重要机制[15],因此农村家庭对于教育的代际传递性及期望随之加强,农户会将子女教育作为是否落户的考量因素,本文选用“受教育子女个数”来衡量该家庭有无教育需求,对城市公共教育的需求程度。

4. 家庭结构。曾毅、李伟等人(1992)将九十年代初中国家庭结构分为一人户、一对夫妇户、核心家庭户、隔代家庭户、三代直系家庭户、四代或四代以上直系家庭户、二代联合家庭户、三代联合家庭户、四代或四代以上联合家庭户[16]。王跃生(2006)将家庭结构分为核心家庭、直系家庭、复合家庭、单人家庭及残缺家庭[17]。借鉴已有文献,本文尝试采用较为普遍的家庭结构分类方法,本文将以第七次人口普查数据为参照,通过已有文献及调研数据,将单人家庭、一对夫妇家庭、核心家庭、主干家庭、联合家庭及其他家庭作为研究对象。对数据进行分类整理后显示,以核心家庭及主干家庭为主,分别为55.7%、37.9%,单人家庭仅占1.9%。

5. 家庭生命周期。家庭生命周期,该概念最初是在1931年由乡村社会学家Sorokin提出的,指的是一个家庭诞生、发展直至消亡的一系列生命事件,它反映了一个家庭从形成到解体呈循环运动的变化规律,代代重复,生生不息,故以周期循环命名。佩兹指出可以通过户主年龄、劳动力数量、未成年子女个数和家庭规模等变量来测算一个家庭所处的生命周期阶段。苏敏等(2020)将农户家庭按照家庭子女年龄及老人年龄将农户家庭划分为年轻夫妇家庭,成长中核心家庭、成熟的核心家庭、扩大家庭及空巢夫妇家庭[18]。借鉴以上划分依据,结合实际数据的可得性,本文将生命周期划分为三个阶段,分别是青年家庭、中年家庭与老年家庭,其中青年家庭是夫妻平均年龄35岁以下的家庭,中年家庭是夫妻平均年龄36-60岁家庭,老年家庭是夫妻平均年龄为61岁以上的家庭。

6. 控制变量。借鉴已有文献,选择个人特征、经济水平以及社会融合状况作为控制变量。个人特征具体包括性别、年龄、受教育程度反映其个体属性;经济水平选取家庭总收入,衡量其经济水平;社会融合情况:选取社会融合相关问题“您认为您现在是农村人/城市人”“您认为您现在的消费习惯更偏向农村人/城市人”“受到城市歧视的概率”等问题,根据其回答,将“农村人”“城市人”“不清楚”的回复分别赋值为“1”“2”“3”,将受到歧视发生的概率按照由低至高程度依次赋值为“1”“2”“3”“4”“5”。

(三)模型构建

本文中的被解释变量,定义为农民工是否愿意加入城市户籍,该变量只有“是”或“否”两种取值,因此采用二元选择模型进行分析。二元选择模型是通过分析在两种可能性之间进行选择的定性数据,将解释变量的特征与被解释变量y之间发生的概率关系加以量化。在综合考虑自变量类型的情况下,本文采用Probit模型对农民工落户意愿意愿的影响因素进行量化分析,并将Probit模型的矩阵定义如下:

y=βX+μ* (1)

式中:农民工的落户意愿是指农户是否愿意在其所流入城市为二元离散变量,将愿意将其户口流入城市赋值为1,不愿意将其户口流入城市为0。由于y为离散变量,不能直接采用线性模型估计,故引入一个与X有关的潜在变量y=βX+μ*。其中,自变量X为其家庭特征对其城市落户意愿的影响因素,β为待估系数,μ*是相互独立且服从正态分布的随机扰动项。y与y*的对应关系可表达为:

y = 0,若y*≤01,若y*>0 (2)

进而,y的概率模型为:

p(y =1)= p(y*>0)= p(μ*>-βX)=1-F(-βX) ,

p(y =1)= p(y*≤0)= p(μ*≤-βX)=F(-βX) 。

四、实证结果分析

采用STATA16.0软件对农民工家庭落户意愿影响因素进行Probit模型回归分析,回归结果显示模型最大似然估计比率和H0:ρ=0的检验均在1%的统计水平上显著,证明家庭化因素与农民工家庭落户意愿呈线性关系。

模型一至五显著性均保持在1%水平上,结果显示家庭结构显著影响农民工的城市落户意愿,并呈负相关,家庭结构越简单越倾向于进城落户,可能的原因是由于成员间亲密的情感分享和互动体验使得成员间决策趋同,并且简单的家庭结构存在较小代际差异,H1得到验证。模型二的结果显示家庭规模对城市落户意愿呈显著负相关,相比于共有人口数多的家庭,人数少的家庭更倾向选择城市落户,可能原因是由于家庭抚养比低使得该家庭风险抵御能力增强,更愿意为了获取城市资源进行落户,H2得到验证。模型三的结果显示,子女教育需求正向影响意愿变迁,有子女受教育需求、教育强投资家庭的落户意愿更容易被释放。模型四结果显示家庭生命周期显著负相关于落户意愿,由于平均人力资本更优,城市生存能力强,对外包容性程度高,更偏好于城市落户。此外,消费习惯倾向对落户意愿呈显著正相关,社会融入及心理融合程度对落户意愿有积极的提升作用,身份认同自己是城市人的农户更倾向落户。