数字普惠金融能否缓解我国农村的消费不平等?

作者: 马晓旭 耿心雨

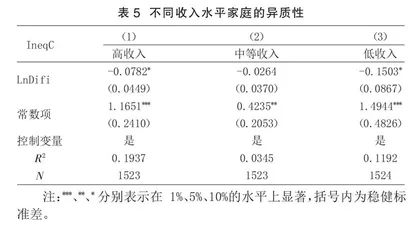

摘 要:本文基于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据和省市级数字普惠金融指数,实证分析了数字普惠金融发展对我国农村消费不平等的影响。研究发现,数字普惠金融的发展可以显著缩小农村家庭的消费不平等程度,这主要是通过缩小收入不平等程度来实现的。此外,数字普惠金融的发展对农村消费不平等的影响效应在不同区域之间以及不同收入水平的家庭之间都具有显著差异。具体而言,数字普惠金融的发展对缩小东部沿海地区的农村消费不平等的效应最大,其次是西部地区,中部地区影响不显著;相对于中等收入的家庭,数字普惠金融能有效抑制高收入和低收入家庭的消费不平等。

关键词:数字普惠金融;消费不平等;农村消费

中图分类号:F832.5 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)03-0043-06

一、引言

改革开放以来,我国经济发展水平不断提高,但与此同时社会不平等问题也日益凸显。国家统计局有关数据显示,2017年我国收入基尼系数达0.462,高于0.4的国际警戒线,居民之间的贫富差距被不断拉大[1]。相较于收入不平等,居民消费不平等程度更能反映其福利水平[2],这种由消费差距带来的不平等问题不仅会导致“社会危机陷阱”,还会极大阻碍经济的发展。与城镇家庭相比,农村家庭之间由于资源禀赋的差异,消费不平等问题更为突出。2021年中央一号文件强调要“全面促进农村消费”,以扩大内需来带动经济发展。然而,不同农村家庭之间较大的消费差距也间接导致了农村消费市场的整体低迷。因此,如何有效缓解农村家庭之间的消费不平等将会是我国在“后贫困”时代推动高质量发展以及落实乡村振兴的核心着力点。

普惠金融这一概念最早是在联合国2005年国际小额信贷年会上提出,它是指能够有效并且全方位地为社会各阶层的群体提供金融服务的体系[3]。近年来,随着互联网信息技术的不断发展,普惠金融在大数据、云计算等技术手段的推动下逐渐拓展成为数字普惠金融。摒弃了传统金融机构“嫌贫爱富”的特点,数字普惠金融不仅有效惠及低收入和弱势群体,同时还能更好地促进居民消费。众所周知,农户由于收入不稳定以及缺乏可抵押资产,一直以来都被传统金融机构排斥在外。然而,数字普惠金融的出现不仅可以平衡农村地区的金融资源配置,促进农户间的社会福利分配,还能为今后解决经济不平等问题提供新的视角。

既有文献中大多集中于数字普惠金融和消费之间的关系,鲜有针对消费不平等问题展开研究。本文利用2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证分析了数字普惠金融对我国农村消费不平等的影响及其作用机制。从微观视角出发,聚焦我国农村家庭的消费不平等问题,为后续优化农村内需政策和提升农户福利提供参考。

二、文献综述及研究假说

(一)数字普惠金融对农村消费不平等的影响

数字普惠金融被广泛认为是普惠金融和数字信息技术的融合,而消费不平等则是居民福利水平在消费领域的反映。现有文献中,较多是针对数字普惠金融与消费之间的关系,较少关注数字普惠金融对消费不平等的影响。罗娟、李宝珍(2021)实证发现,数字普惠金融通过缩小城乡居民的收入不平等影响居民的消费不平等[4]。张彤进、蔡宽宁(2020)采用固定效应分析中国省级面板数据,得出数字普惠金融能够缩小城乡居民消费差距,其影响机制为提升支付速度、扩大信贷规模和降低预防性储蓄[5]。吕雁琴、赵斌(2019)运用2011—2017年间省级动态面板和静态面板数据,实证分析了数字普惠金融、产业结构优化、经济增长和基础设施完善等因素对缩小城乡居民间的消费差距的影响[6]。王璇(2020)从理论和实证两个层面探讨了数字普惠金融的发展对于城乡居民消费差距之间的影响,并从消费能力、消费保障和消费支付三个方面详细分析了其影响机制[7]。高婧、唐宇宙(2020)通过构建金融发展和城乡居民消费差距之间的实证模型,对其影响效应和区域差异性展开分析,最终得出数字普惠金融更能显著缩小城乡居民消费差距的结论[8]。基于以上分析,提出研究假说H1:

H1:数字普惠金融对农村消费不平等存在显著负向影响。

(二)收入不平等对消费不平等的影响

已有研究表明,收入是决定消费的根本因素,因此造成消费不平等的主要原因来源于居民的收入不平等程度。邹红、李奥蕾等(2013)基于CHNS数据,探讨了居民消费不平等的形成机制,证实了收入不平等是造成消费不平等的重要因素[9]。陈志刚、吕冰洋(2016)也提出了由工资性收入引发的城镇居民收入不平等是导致其消费不平等的主要原因[10]。周广肃、张牧扬等(2020)则认为地方官员的任职经历会对各地的消费不平等程度产生影响,且主要是通过提高当地的转移支付收入来缓解消费差距的扩大[11]。王敏(2019)发现社会保障能够有效地缓解消费不平等[12]。与城镇居民相比,农村居民面临着较强的流动性约束,数字普惠金融通过降低金融交易成本,拓宽金融业务的服务范围更好地服务弱势群体[13-14],尤其是促进农户增收,进而提高其消费水平[15]。为此,提出研究假说H2:

H2:数字普惠金融通过缩小农村收入不平等程度来影响消费不平等。

三、研究设计

(一)数据说明

本文所选用的数据来源于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies)2018年数据库,调查范围涵盖个体、家庭和社区三个层面,内容涉及社会、经济、教育和人口等方面。该数据库详细记录了有关居民的家庭消费、收入等具体情况,为本文研究提了数据支持。本文根据CFPS数据库中被调查者所在省市,收集相应数据,由此将微观家庭数据和省市级数字普惠金融指数数据相匹配。剔除缺失值和异常值后,最终筛选所得有效样本为4570户。

(二)模型设定

1. 基准回归模型

为考察数字普惠金融对我国农村消费不平等的影响,本文主要以农户家庭所在省市对应的数字普惠金融指数为关键解释变量,以农户家庭面临的消费不平等为被解释变量,构建计量模型进行实证分析。此外,参照易行健、周利[16]、沈坤荣、谢勇[17]等学者关于消费和消费不平等的研究,在计量模型中加入家庭净资产、家庭总收入、家庭规模、户主的年龄、性别、政治面貌、受教育程度以及是否参与社会保险作为控制变量。建立的基准回归模型如下:

IneqCi =α1 + β1LnDifii + γ1Controls+ μ1i (1)

其中,IneqCi表示第i户农村家庭的消费不平等程度;LnDifii是第i户农村家庭的数字普惠金融指数的对数;Controls表示控制变量。

2. 机制检验模型

为了进一步检验数字普惠金融对农村消费不平等程度的影响机制,本文以家庭收入不平等作为模型的中介变量,检验数字普惠金融、收入不平等和消费不平等之间的关系,而解释变量和控制变量与模型(1)相同,具体的检验模型为:

IneqIi =α2 + β2LnDifii + γ2Controls+μ2i (2)

IneqCi =α3 + β3LnDifii + γ3IneqIi + λ3Controls+μ3i (3)

在上述模型中,模型(2)、(3)用来检验收入不平等对数字普惠金融影响农村消费不平等的中介效应,IneqIi 表示第i户农户家庭的收入不平等程度,其余解释变量和控制变量与模型(1)相同。

(三)变量选择

1. 被解释变量

本文选取的被解释变量是农户家庭的消费不平等程度(IneqC),并参照罗娟、李宝珍(2021)[4]的做法,借鉴Kakwani指数来测算家庭的消费不平等程度,计算出户主的平均消费情况后,再代入相应计算公式。

IneqCk=1nu*(xi-xk) (4)

其中,n为样本容量,样本消费均值为u,消费按照升序排列,xk为第k个户主的消费,i是从(k+1)到n的任一值。

2. 解释变量

本文选取的关键解释变量是数字普惠金融指数,数据来源于北京大学数字普惠金融指数[18],该指数是由蚂蚁金服提供的数字金融服务数据合成,第二期指数的时间跨度为2016—2018年,共包括三级维度,涵盖省、市、县三个层级。本文主要根据从CFPS数据库中提取到的农户家庭所在省市的信息,在数字普惠金融指数数据库中找到与之相匹配的省市在2018年的数字普惠金融指数。为了降低数据的测量误差,将其取对数处理。

3. 中介变量

本文选取的中介变量是收入不平等程度(IneqI),与消费不平等程度计算方法类似,都是使用Kakwani指数来测算户主的收入不平等,以此来替代整个家庭的收入不平等程度。一般而言,一个家庭的收入水平越高,其Kakwani指数越小,收入不平等程度也就越低。

4. 控制变量

在控制变量的选取中,本文主要参照易行健、周利(2018)[16]的做法,选取以下三类变量。第一,家庭特征层面,包括家庭总收入、家庭净资产、家庭人口规模。第二,户主个人特征层面,包括户主年龄、受教育程度、婚姻状况以及政治面貌。第三,不确定性层面,参照沈坤荣、谢勇(2012)[17]的做法,选择社会保险的参与情况来代表家庭所面临的不确定性情况。

5. 变量描述性统计分析

本文主要变量的描述性统计分析结果如表1所示。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

根据前文设定的基准回归模型,采用OLS估计方法进行检验,最终得到的关于数字普惠金融对农村消费不平等的影响回归结果如表2所示。本文所选取的数据是2018年的截面数据,在表2的第(1)列中只加入了数字普惠金融指数,随后在第(2)列和第(3)列中又分别加入了户主特征、不确定性变量以及家庭特征的控制变量。实证的结果显示,在逐步加入控制变量的过程中,数字普惠金融对农村消费不平等的影响始终为负,且在1%的水平上显著,这也意味着数字普惠金融的发展能够显著缩小我国农村的消费不平等程度,本文提出的研究假说H1得以验证。数字普惠金融相较于传统金融而言,准入门槛低,更容易惠及资源禀赋较差的家庭,因此农户更容易享受其金融服务,扩大资金来源,促进自身消费水平的提高,进而缓解农村地区的消费不平等状况。

从控制变量来看,根据CFPS数据所计算出的家庭对数化总收入、净资产、是否参加社保以及受教育程度都显著降低了农村的消费不平等。其中的原因可能是,一个家庭的总收入、净资产越多,也就代表该家庭自身的经济状况相对较好,因此其面临消费不平等的程度就越低。而参与社保以及受教育程度较高的家庭一般而言经济保障不错,故相较于未参加社保以及受教育水平较低家庭,其面临的消费不平等程度也会较低。

(二)中介效应检验

随着我国经济的不断发展,居民的收入水平也随之提高,然而收入增长的不均也会带来消费差距的扩大[6]。而数字普惠金融在发展过程中能够显著促进农户增收,缩小收入差距[19],因此本文通过模型(2)、(3)来检验收入不平等的中介效应,进而探究数字普惠金融对农村消费不平等的影响机制。实证结果如表3所示,表3中的第(1)列汇报了数字普惠金融对消费不平等的回归结果,第(2)列汇报了数字普惠金融对收入不平等的回归结果。结果表明,数字普惠金融对收入不平等的影响显著为负,且在1%的水平上显著。第(3)列的回归结果可以看出,农户家庭的收入不平等程度对消费不平等的影响显著为正,影响系数为0.524,在1%的水平上显著,即在其他条件不发生改变的情况下,农户家庭的收入不平等程度每下降1个单位,其消费不平等程度会随之下降0.524个单位;数字普惠金融对消费不平等的影响依然显著为负。这也表明了收入不平等作为中间机制能够合理解释数字普惠金融对消费不平等的缩减作用,研究假说H2得以验证。