乡村振兴背景下农村自治组织内生动力的激发路径研究

作者: 任志涛 张松浩 郭亚

摘 要:农村自治组织作为乡村振兴参与主体,其应付性参与导致资源运用效率低,激发内生动力可提高其参与有效性。结合场域理论,运用SNA-ISM方法,分析乡村振兴背景下农村自治组织内生动力激发场域作用逻辑,建构场域激发因素关系模型,测度激发因素间的内在联系。研究表明,农村自治组织内生动力源于权利关系场域驱动,宗亲惯习场域赋权与多重资本场域赋能;场域间激发因素网络凝聚性强,其中投资收益和集体认同为表层因素,较依赖下级因素;监督力度和管理能力等中间层因素,中介作用强;政策扶持和资本市场为深层因素,激发导向明确。存在以政策扶持、薪资待遇及资本市场为初始激发点的激发链条,析出以释放自治活力、保障发展需求及激活发展空间的长效激发路径。

关键词:农村自治组织;内生动力;乡村振兴;社会网络分析

中图分类号:D422.6 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)03-0049-07

一、引言

中共十九大正式提出乡村振兴战略,习近平总书记指出“组织振兴是乡村振兴的根本和保障,激发农村自治组织的内生动能,确保乡村振兴战略落地”。2020年是脱贫攻坚向乡村振兴的过度元年,更多资源下放到乡村,农村自治组织面临新的挑战。然而农村自治组织参与乡村振兴过程中受到行政过度干预、两部委冲突及资金紧张等多重因素的制约,出现懒政怠政、作风涣散等内生动力缺乏的应付性参与问题[1],导致乡村规划输入资源得不到充分运用。如何解决农村自治组织内生动力不足问题,采取何种路径有效激发农村自治组织参与内生动力是夯实乡村振兴基础的关键。

通过梳理已有研究成果发现,学术界对乡村振兴背景下农村自治组织的相关研究主要集中在以下三个方面。一是农村自治组织对乡村振兴的作用。谢元[2]指出农村组织是吸引农民融入乡村事务的重要平台,是政府与农民关联的主要连接点。吴理财等[3]认为农村自治组织嵌入乡村振兴战略中起到网罗与聚合人才的作用,是实现乡村振兴战略总要求的抓手。孔祥智[4]则指出农村自治组织的自身性质决定其在乡村振兴中具有特殊优势,能够带领村民组织生产、转变思想。二是农村自治组织参与乡村振兴的困境。陶郁等[5]研究发现农村税费改革后,农村自治组织收支失衡,财务紧张面临资金紧张、政策难落实的困境。李松有[6]基于权利资源视角发现大多乡村集体经济和集体资产缺失,导致农村自治组织力量涣散和瘫痪,自治出现悬空,组织名存实亡。李梅等[7]发现村级组织“行政化”趋势不断强化,组织自治功能欠缺逐渐形成“强行政、弱自治”的局面。三是农村自治组织建设路径优化。杨一介[8]为更新农村自治组织制度的规范,提出农村自治组织的多元化,调整政府与组织之间的关系。避免出现争权现象,保证农村自治组织工作的开展。张艺颉[9]通过构建制度供给模型分析乡村振兴下的组织制度诉求和供给不足问题,提出完善村民自治制度建设及转型路径。刘宁[10]基于组织内在需求和承接能力,提出丰富组织基础及重构农村自治组织体系,与乡村振兴要求对接。

已有研究在农村自治组织参与乡村振兴的作用、困境及建设路径等方面提供了洞见,在不同程度上指出农村自治组织的重要性和暴露的问题。然而,纵观以往研究发现,对农村自治组织参与动力和乡村社会联系的理论分析不够。同时缺乏对激发农村自治组织内生动力影响因素的系统性分析。当前,农村自治组织作为乡村振兴的责任主体,正处于外部驱使内部转变阶段。有必要分析乡村场域对农村自治组织内生动力形成的作用逻辑,进一步探究激发其内生动力的有效路径。因此,本文结合场域理论,运用SNA-ISM法,分析乡村振兴背景下农村自治组织内生动力激发场域作用逻辑,探析激发因素间的内在联系,试找出有效激发路径。为充分调动农村自治组织参与乡村振兴的积极性提供参考。

二、农村自治组织内生动力激发场域作用的理论分析

场域是指某一社会空间中社会关系的集合,在特定环境中人或群体的行为总是受到场域因素的影响[11]。任何事物的存在,都是其内部核心要素与外部环境交互的产物[12]。农村自治组织内生动力的展现实际上是嵌入到乡村振兴场域中的实践,场域作为其行动载体,内生动力的形成受场域中特定资本、惯习以及资源的影响。一方面,内生动力以乡村场域为依托,更好展现组织能力的关键属性,建立强劲的内聚力;另一方面,乡村场域是内生动力形成的重要推力,促进内生要素不断积累[13]。比如乡村发展项目离不开农村自治组织的支持,村民对项目往往持观望态度,需要组织引领行动,推动项目的有效落实。农村自治组织依据自身优势,在乡村场域中有效搭接市场资源与村民之间的联系。场域中特有的熟人社会与宗族观念使得农村自治组织较好地兼顾村民的利益。基于此,将乡村场域分为权利关系场域、宗亲惯习场域和多重资本场域对农村自治组织内生动力激发逻辑进行理论分析。

(一)权利关系场域势能驱动

布迪厄认为,“各种场域都是关系的系统,这些关系是一种结构化的客观关系”。在乡村振兴背景下,首要关系系统是政治势能与激励约束机制。政治势能指政府政策发文在不同阶段所展现的一种信号[14],其强弱标志是政策文件出台的力度。乡村振兴战略由党和国家最高领导人提出和部署,拥有最强政治势能。最强政治势能进入场域中,农村自治组织的政治意识及责任意识被唤醒,参与乡村振兴的积极性得到最大限度调动。激励约束机制是根据组织目标,通过激励约束方式激起主体的动力,在一定环境条件下形成并发挥作用[15]。对于农村自治组织来说,乡村振兴是一个政治过程,其有能力借势做事,顺应而为。然而,在工作中伴随以责任追究、工作监督等约束机制及奖赏表彰、职位任用与提拔、媒体宣传等政治、经济激励机制,将农村自治组织的行为限制在一定范围内,产生最优激发效果。

(二)宗亲惯习场域赋权提效

任何社会实践都可视为特定惯习与场域交互作用的结果[16],惯习由知觉、评价和行动演化形成,更是一种沉淀在思维深处的建构力量。乡村场域的重要特征是熟人社会与宗族观念,其实质代表一种特有的惯习。农村自治组织任务的执行被视为惯习和场域互动的结果,离不开血源宗亲惯习的影响。这种人情、乡情使农村自治组织参与乡村振兴掺杂更多的价值理想及感情因素,形成一种为村庄争光谋利的做事行为准则。这为农村自治组织的赋权行为提供可能,更有利于其在乡村振兴的工作开展。这里的“赋权”主要是指具有一定权利和能力的农村自治组织在承办乡村振兴建设资源与项目的同时,积极带动村民参与项目并共享发展带来的社会效益,有效增强农村自治组织对村民的号召力及发展推动力,提升参与内生动力。

(三)多重资本场域赋能发展

在充满关系网络的场域中,参与主体凭借各种资本才能在场域中占有一定位置,资本的存储及种类影响某一主体的地位,也决定其权利和收益。乡村振兴吸引市场资本进入乡村,基层政府与市场资本结成利益共同体,农村自治组织转变为资本的代理人,在乡村振兴场域中的位置得到巩固加强,具备发挥特殊作用权利,借此可以获得令其满意的有形或无形的利益。乡村振兴重塑乡村风貌吸引年轻人返乡,号召新乡贤为家乡做贡献,使农村自治组织内部可以拥有更优秀的人力资本,农村自治组织的管理能力得到进一步加强,更大程度上保障乡村振兴发展效益稳步增长。同时农村自治组织具有丰富的社会资本,掌握更广泛的人脉,在政府、市场农民之间架起一座坚固的桥梁。

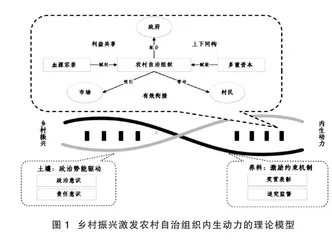

综上绘制图1,权利关系场域的政治势能与激励约束机制的形成双轮驱动,为激发其内生动力提供土壤和养料;宗亲关系场域的熟人社会和血源宗亲赋权强化治理效能,为激发其内生动力提供内在优势;多重资本场域赋能农村自治组织巩固其在乡村振兴场域的特殊位置,为激发其内生动力提供挖掘空间。

三、模型构建与分析

(一)社会网络分析

上述研究表明,农村自治组织内生动力形成是多个激发场域共同作用的结果,而非由单一场域要素决定。实际上,激发场域间存在关联性,并不是孤立的。内生动力的激发效果与场域中的激发因素及作用路径密切相关。社会网络分析起初为探究在社会中人之间交互的模式,研究网络中节点与节点之间的相互关系的定量分析方法[17]。本文以场域内各因素作为网络节点,探讨各场域内激发因素之间的内在联系及激发农村自治组织内生动力的作用路径。通过对全国东部、中部、西部包含6个省市的农村自治组织实地调研与文献综述,识别出不同场域间影响内生动力的19个激发因素,如表1所示。

1. 数据收集。将各因素间的关系程度分为:关系密切(5分)、关系较密切(4分)、关系一般(3分)、基本无关(2分)、毫无关系(1分)。共发放问卷266份,回收216份,回收率达到81.2%。将影响关系大于平均分的记为“1”,小于平均分的记为“0”,整理农村自治组织内生动力激发因素的关系强度矩阵,因19*19的矩阵数据较多,将前10激发因素间邻接矩阵作为示例,见表2。

2. 数据处理。利用Ucient6软件对上述矩阵进行分析,得到农村自治组织内生动力激发因素的关系网络模型见图2。不同场域间激发因素相互关联,需通过网络密度、点度中心度、中间中心度进一步分析关键激发因素及作用路径。

将数据导入Ucinet6软件中,得到网络密度为0.4958,表明关系网络中各个因素之间的关联度较高,即网络中任意两个激发因素改变,关系网络总体关系可能发生较大变化。

3. 点度中心度。在关系网络中,一个节点与其他节点可能存在关联,点度中心度数值越高代表该节点在关系网络中处于中心地位。导入数据,点度中心度计算结果如表3,R14、R2、R12、R4、R1、R10、R16、R17、R9等12个因素的点度中心度超过平均值12,在关系网络图中处于相对中心位置,表明该节点在关系网络中的重要性,对激发农村自治组织内生动力影响程度较高。

4. 中间中心度。中间中心度是体现一个节点在社会网络中起到对其他节点之间进行信息或资源互动的控制程度。中间中心度的数值越大,表明该点在关系图中对其他点的“中间”程度越大,即控制程度越大,中介作用越强。如表3所示,R14、R12、R4、R1、R16、R17、R9等9个因素的中间中心度超过平均值7.947,说明在关系网络中是其他因素的信息中枢,能够有效调控内生动力的激发因素。

整理上述两个指标的分析结果发现,R1、R2、R4、R5 、R7、R9、R10等11个因素的点度中心度较高,其中,R14的点度中心度最高属于是主导因素,在影响关系网络中对其他因素影响力较大,是影响农村自治组织内生动力的重要因素;R1、R4、R9、R12、R13、R14、R16、R17、R19等9个因素的中间中心度的重要因素在关系网络中具有把控全局的作用,是影响农村自治组织内生动力的调控因素。梳理选取在两个指标中出现频率较高的激发因素,确定R14、R12、R4、R1、R16、R17、R9、R19等8个因素是农村自治组织参与乡村振兴内生动力的关键激发因素。

5. 关键激发路径识别。利用Ucinet6软件测算关系网络线的中间中心度,它表示节点连线在关系网络中对其他两节点的控制能力。数值越大,则对该关系网络的控制力越强,在矩阵中的得到193个数值大于0,选取排名前10%的关系作为关键关系,见表4。

将表4中关联程度较大的路径提取出来,把具有传递作用路径串联,找出三条关键激发链条:

(1)政策扶持→资源开发→管理能力→投资收益→服务信任。该激发链条表明,在国家政策支持的刺激下,促进乡村资源开发,农村自治组织通过提升管理能力保障资源开发投资收益,改善村民生产生活方式增强对组织的服务信任。

(2)薪资待遇→教育水平→互惠规范→集体认同→声誉名望。该激发链条表明,提高农村自治组织的薪资待遇,吸引乡村精英加入提升组织整体素质,削弱乡村宗族惯习意识,形成互惠意识消除村民与组织的信任监督问题获得集体认同,增强农村自治组织的声誉名望。

(3)资本市场→技术引进→融资渠道→监督力度→政治表彰。该激发链条表明,通过鼓励资本市场下乡,先进技术进入乡村市场,拓宽乡村振兴项目融资渠道,农村自治组织防止企业的不法行为加大监督力度,保证项目的顺利实施,促进乡村振兴战略的实现,得到上级政府对农村自治组织的工作认可和政治表彰。

(二)激发农村自治组织内生动力深层原因分析

基于上文农村自治组织内生动力关键激发因素的相互作用,借助Matlab软件通过ISM进一步识别出农村自治组织内生动力关键激发因素的层级划分,建构解释结构模型,明晰关键因素间的层次关系,找出激发农村自治组织内生动力的深层次驱动因素。解释结构模型分析如图3,农村自治组织内生动力关键影响因素间形成一个五层递阶结构。根据ISM的结构理论,解释结构模型可以归总为表层因素、中间层因素及深层根源因素。因此,该模型中:第一层为表层因素,第二层至第四层是中间层因素,第五层是深层根源因素。