山区高质量发展八论

作者: 王廉

编者按:2022年5月,中国共产党广东省第十三次代表大会顺利召开,广东改革发展历程将由此翻开新的一页。李希书记在报告中提出要“深化落实九项重点工作任务”,其中之一是“推动‘一核一带一区’区域发展格局积厚成势,实现更高水平更高质量的区域协调发展”。山区如何高质量发展是省委省政府长期关注的问题。为此,我们邀请了相关专家学者,对粤北山区的高质量发展进行论述,以飨读者。

摘 要:本文以山区高质量发展为主题,从理论观念、基础设施、人才等阐述山区发展的理论拐点、趋势、政策导向、决策科学性、商业发展逻辑、财富资源、市场资源配置方向。创新在3个方面:一是用东方经济社会思维,“和谐、合作、公平、绿色、安全”为其基本宗旨,以东方坐标进程思维分析方法,试图厘清山区发展的要素条件,以及三大财富的生长空间;二是提出山区发展要从战略设计、机制、资源配置综合性战略战术及项目设计;三是山区发展要做足资源资本化、项目平台化、业态价值链化等文章,策划力要足。

关键词:山区;高质量;发展战略;体制机制

中图分类号:F015 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)04-0050-06

中国山区发展,不能完全走西方“欧美式山区发展”之路,但西方的民生扶持机制,生态和区域平衡理论有一定借鉴。从40多年脱贫奔康经历,中国山区发展亦积累了相当经验,借鉴西方理论,创新适合东方思维的中国政策之路,可谓正逢其时。山区发展是一项系统工程,涉及到理论创新、观念决策科学性、机制结构的时代性、策划力足等多个方面,其中理论创新、战略战术逻辑观念、机制体制创新是重要因素。

山区高质量发展,是乡村振兴和现代化新发展格局的要求。全国山区地广人多,绝大部分贫困地区都在山区。2020年脱贫奔康伟大旅程基本完成,富裕小康是未来山区发展的主战场,是实现现代化的关键战略。本文以广东山区为例,简略分析广东山区发展的困难、优势和目标,以及如何从理论思路、发展策略、产业战略构建等进行创新。抛砖引玉,使更多人关注关心山区,推动山区高质量发展。

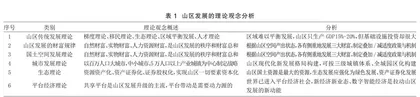

一、理论观念论

山区发展能否高质量,找准发展拐点思路观念和理论创新进行把脉可能是突破口:一是山区城市化处于资源化主导时期末期,这个拐点表现为城市化向城市群化转型,新经济新业态注入成为重要动力源。做大中心城市,构建三级城市群体系,是其重要策略;二是绿色产业现代化,以全要素推进山区绿色发展,以“三大财富资源”为发展路径和聚集;三是社会现代化的治理机制是保障。

“区域平衡发展”就经济理论而言是一个“伪命题”,政治上,是一个公平问题。如何看待山区发展观点参差不齐,但社会常识是:全球90%GDP产生于城镇,50%产生在沿海100公里半径,山区GDP生产仅为15%-20%。人口80%居住在城镇也是发达国家经验。山区发展理论,如梯度发展、爆聚式发展、移民发展、生态补偿发展,但最基本的是国土自然财富观、城市化和公平观。与发达地区一样,山区也面临5个重要发展战略:城市现代化、产业现代化、平台经济社会建设、智能智慧科创建设、数字信息经济建设。山区发展既要符合国家产业政策,也要符合发展趋势,符合和遵循市场配置资源规律。

也就是说,山区的城市与项目发展建设,必须与时代同步,也要进行地方到国际的“四环定位”,加快建设平台经济社会,构建城乡综合发展战略。有些人有一个误区,认为“平台”就是“假大空”,是务虚,搞实体才是硬道理,其实不然。平台分为区域话语权平台、行业引导性平台、产业交往交流交易平台等,未来经济收益,三分之二是由平台引领创造的。从类别分有:公共平台、战略平台、话语平台、聚力平台、商业平台、企业平台等。世界已进入平台经济时代,30%-40%的创新经济是由平台带动的,城市之间本质的差别,就是平台质量体系及结构的差别。

如韶关丹霞山可以做成国际平台景区,产业链收益拉长几倍,全市可以做一批区域性乃至国际性的平台项目。这样才能够提升城市动力源,其价值链便能做高,供应链才能做长,产业链才能做强;又如韶关城市灵魂是南华寺,南华寺的文化产业链体系建设,应该由智慧、治国、民安、赋能四个园区组成,打造东方第一智慧园区产业链,可以提升城市影响力,吸引更多项目落地。以此类推,重组和配置资源,以三维绿色城市体系建设推动从城市化迈向城市群化,是韶关城市新格局的灵魂。战术层面韶关市区应以百万人口构筑北大门为中心的3-4级城镇体系;以价值链做高、供应链做长、产业链做实,推动打造区域品牌及发展绿色产品与产业。此外,在区域一些行业品牌方面,如韶关年产茶超过7000吨,茶产业区域品牌如何同文化品牌结合,打造中国几大茶产业高地等,均可从“话语权”平台进行设计,这不仅是“实”,更是创新了韶关的发展理论与观念。

二、财富论

建立山区发展的财富变化指数,实时掌握山区全要素动态,是山区的重要战略。财富增长变化的轨道,与战略设计是否有高度、机制是否顺应时势、开发是否有抓手息息相关。山区的生态、林草、水资源、矿产资源等,贡献给社会的约占70%以上,也就是说,社会财富的生成,山区的贡献不容忽视,没有山区生态,一个可循环的大国是缺乏资源、安全和持续发展动力的。山区发展与发达地区比,三大财富资源是有一定优势的,其中自然财富是第一优势。联合国把人类财富总和归纳为“自然资源财富”、“实物资源财富”、“人力资源财富”。自然资源财富在广东山区十分丰富,如森林覆盖率达80%左右;实物资源财富稍逊,主要表现在城市体量小,科技含量的实物资源有限;人力资源财富弱,在企业精英、科技创新精英、金融贸易人才等较为缺乏。

山区财富总量的增长,除山区自身外,发达地区也要赋能,要把山区周围城市群的组成部分,和产业的园区化链条,而不是现有的什么后花园、什么基地之类的简单分支。山区只有和发达城市地区互动,结成利益关系,才符合发展趋势,提高财富增量。如何在分类细化中找准各类财富的优势,精准对标设计发展战略与策略,可从观念中予以突破。如以文化实物论韶关、云浮的六祖慧能文化资源,可从3个方面挖掘做成一个产业。一个是申遗打造取得话语权,一个是做成国际展会平台,一个是开发文旅产品,价供产链条一起上。

三、交通论

山区交通贵在通达、实用、有效、特色、个性化,因而建立公路、铁路、水运、航空、专用生产公路、旅文路、国防安全道路、企行业专用路、生态路、特色步道等网格化、效能化交通形态,是山区的立体与多元选项。

交通于节点是聚人财物,是动力和财富,于走廊则是双刃剑:流来了财富,也可能流走了机会,一些山区城市成为“交通走廊”,原因亦在此。基础设施建设,山区诟病不少,有人认为“路少/窄了”或“路多了”,其实这些都夹杂了许多个性情绪。评估山区交通网络网格化水平,多是以发达地区和行政村镇进行对标。山区大交通要完善吗?要!完善到什么程度?既要考虑投入成本,更要考虑效益,以及考虑公平、安全、集约和绿色发展战略。山区交通应循着空间网络网格化、效益实用化、项目和个性化、建设企业化(非大交通部分)机制发展。

以韶关机场为例,可以企业化或行业产业化,如发展特色物流,支线、基础、商务功能机场三合一,客货及科游五轨并进发展才是出路,平台+价值产业链模式的创新。山区各县的“支线/配给机场”也可循着消费—基础机场—支线机场,同区域机场—枢纽机场,融入“机场群”网络体系。这样“专特产防步旅”6型文通,才有各自的角色可以扮演。

因此,交通对山区的拉动,不能简单说成“路通财通”,要从交通形态、交通业态和交通状态进行构筑分析,不能泛泛而论。交通与经济赋能,经济与交通互促,都应“标配”精准设计。

四、土地论

山区土地资源开发利用,在深化中应保证主导城市和集约产业用地,以及生态产业圈用地,是其转化开发用地的根本原则。

土地是财富之母,劳动是财富之父。山区地广人稀,每平方公里能有效承载的人口,是平原、城镇的十分之一乃至百分之一。山区土地利用可划分为一二三四五级,并通过评估进入市场开发流通和保护。山区空间大,可用地不一定多,在建设上“无地可用”往往成为常态。目前,山区在企业建设用地、村居用地、城市用地上“捉襟见肘”,问题在3个方面:指标少、外延指标用地、落后观念用地。

在土地财富上,可以“三路并进”。一是村居改造会有增加土地增量;二是整合用地,向公共设施、低矮楼屋、低效税源区、稀少人居住区等要土地;三是争取在乡村振兴中,适度调标达至一定程度“标配”。

五、城市论

山区中心城市、县区中心城区商圈、小城镇产业生态商圈,是城市化向都市化转型的重点。山区用地的紧张,与用地观念的城镇化认知有关。

城市作为区域财富载体,从理论上讲,城市经营在60年前诞生至今,是从可持续与城市竞争力为主进行研究的。文化是城市的灵魂,产业是城市的支柱,处理好二者的关系,构建山区三级城镇体系,极为必要。广东5个山区城市,地市所在地人口最多的韶关亦仅70万左右市区人口,梅州、清远、河源、云浮市区人口都在50万左右徘徊。从消费能力分析,或达至国际消费水平,韶关市区相当于发达国家15-18万人口中小城市,其余4个相当于10-13万人口小城市的消费能力,国际城市理论认为,一个标准化的、可产生市场持续循环能力的中心城市,人口应达至20万以上。因此,以中小城市带动周边市县区,难度较大,可适当做大中心城市商圈,同时发展三至四级产业生态城镇商圈,融入到区域一二级大城市群。即山区城市化,应加快向城市群化经营治理转变。山区的发展拐点,已容不得先“自成体系”,必须同大城市和大城市群共舞。如以河源而论,不仅要融入大湾区,还要融入国际专业城市,以“国际水资源平台建设”,提升城市国际四环定位。梅州则需要从区域文化角度,进行国际四环定位,在融入大湾区同时,融入全国、亚太和国际文化商圈。部分专家认为山区发展平台商圈不实际,是“虚”的战略,不是务实,而是不熟悉城市化进程和发展拐点的说词。

因此,山区发展中必须要从地方、区际、全国、国际进行四环定位,或者说,山区城市发展综合定位,可以从行业或专业城市进行四环定位。如巴塞尔、亚布力等都有经验可寻。山区城市化发展拐点从国际对标整体水平看,目前相当于发达国家1920年左右水平,处于农村工业化、工业城市化、产业集约化阶段。大湾区多数城市约1970-1990年代水准。

六、产业论

山区产业发展大致处于西方发达国家1920-1950左右年代,处于西班牙这类国家上世纪六七十年代水平,或意大利北部山区七八十年代水平。

产业发展是动力源持续创新叠加过程。在经济发展中,自1970年起,全球经济增长依靠土地、矿产、林木水等自然资源,已经弱于50%,全球迈入“知识经济元年”。50年来,80%以上经济增长依靠科技等“知识”,山区必须为跟上这一步伐制定战略。山区产业自行探索发展现象比较严重。从山区本身环境、资源看,因产业链较弱、供应链较短,价值链不高,这种状态的突围,必须要依靠科技、文创、新经济与新业态作为重要动力,与资源和市场赋能。

如何解决这个问题,可以从3个方面考虑:一是以全覆盖国土+性别发展市场主体,增加绿色产业和性别产业市场主体成份;二是按价值链主导构建产业经济社会机制平台建设。目前广东等许多山区的平台多为一般商业和服务性公共平台,严重缺乏综合性平台、领导型平台和文化灵魂平台。“广袤的山区静悄悄”,不是新格局,山区只有热闹起来、产业才能热火起来。如山区在城市化、产业现代化上,广东山区欠缺引领性平台,更无达沃斯论坛等公共话语权平台。所以山区城市往往是清静的“睡城”,也没有什么“文化灵魂”可供游人激动,把睡土、睡林、睡城变得有活力,“十型交通”,“平台建设”都是不可或缺的“话语”。现代产业体系是由知识话语体系主导的,不是“静”出来的。有知识含量的平台经济项目是战略性引导项目,也是产业的灵魂所在。战略是一个线性文化符号:由做什么(宏观目标)、怎么做(中观,讲机制与结构)、谁去做(战术,项目及资源配置),构成了一个矩阵模型。

七、资源论