农地流转如何影响转入户农产品品质生产决策行为?

作者: 崔海涛

摘 要:农产品品质问题备受社会关注,农地流转是否有助于提升农产品品质?本文以农地流转与农产品品质的机理分析为基础,探讨了农地流转与农产品品质提升的关系。同时,结合浙江、广西和河南3省10县30乡镇90个村612户农地转入户数据,运用Ordered Probit模型和probit模型,从权益保障、流转周期、流转渠道和流转规模四方面,分析了农地流转对转入户农产品及其品质生产决策的影响。结果表明:农地流转对转入户农产品品质提升决策行为具有显著正向影响;农地流转对不同地区转入户选择农产品品质生产决策呈现差异性特征;农地流转对转入户不同品质农产品生产决策行为的影响因素不同。最后,从完善农地产权、优化农地流转空间结构和实施差异化农地流转规范方面,提出提升农产品品质的具体建议。

关键词:农地流转;农产品品质;影响机理;经验证据;农户

中图分类号:F321.1 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)05-0004-09

一、提出问题与文献综述

现阶段,我国城乡居民对农产品的关注正从数量转向品质,追求营养健康饮食正在成为一种全新的饮食文化。自从加入WTO以来,我国就把农产品质量安全建设作为农业发展的重要任务,先后启动“无公害食品行动计划”“农产品质量安全绿色行动”,实施无公害农产品、绿色食品、有机农产品“三位一体、整体推进”的发展战略。在国家及地方政府部门多种措施的保障下,我国农产品质量安全状况总体上较好。根据英国经济学人智库发布的《2017全球食品安全指数报告》,中国在食品质量与安全一项排名第38位,处于中上等水平。2011—2016年,我国主要农产品监测合格率稳定在96%以上。尽管如此,我国无公害农产品、有机农产品和绿色农产品的产值所占比例并不高。据不完全统计,无公害农产品占食品总量的0.8%左右,有机农产品占0.1%左右。这与国家2030年“三品一标”在同类农产品中总体占比提高至80%以上的发展目标相差较远,影响了健康中国的建设进程。

品质是农产品质量安全的基本属性,如Caswell等[1](1998)的安全属性、营养属性、价值属性、包装属性和过程属性,钟真和孔祥智[2](2012)、Antel[3](2000)等的安全属性和品质属性。但对近年来国内外文献的综述发现,多数学者把质量安全视为一个整体抽象的概念,从生产技术(宋英杰和李中东[4],2013)、消费者认知(冯忠泽和李庆江[5],2008)、规模经济(钟真和陈淑芬[6],2014)、信息不对称(邓少军和樊红平[7],2013;Saak A E[8],2012)、经营模式(苏昕和刘昊龙[9],2015;Maffioli A[10],2011;Saenger[11],2013)、供应链(张蓓、黄志平和杨炳成[12],2014;Garcí a Herrero, et al[13],2005)等视角研究农产品质量安全问题。从农产品质量安全基本属性着手,对品质属性层面的研究总体上并不多,钟真和孔祥智[14](2012)、宋林[15](2010)、张士康[16](2010)、景喆[17](2012)等分别研究了生产模式和交易模式、产业组织体系、水和耕地资源质量、农用化学用品等对农产品品质的影响。

对于农户生产决策行为的影响研究,多数学者主要关注了微观层面和宏观层面的因素。Lofgren H[18](1999)、陈飞[19](2016)、宋雨河[20](2017)、文长存等[21](2017)、Summer[22](2002)等研究了教育水平、家庭劳动力、风险态度、老龄化、播种面积等微观层面的影响,Askari & Cummings[23](1977)、Behrman[24](1977)、Goodwin & Mishra[25](2006)、James[26](2007)、曹兰芳[27](2017)等研究了市场价格、市场信息和农业政策等宏观层面的影响。张婷[28](2012)基于计划行为理论,研究发现预期收益、农户合作评价等因素与农户绿色蔬菜生产行为存在正向联系,而生产成本与生产行为是负向联系。总体上看,对农产品品质生产决策行为的研究比较稀缺。这可能对人们认识农产品质量安全问题产生的原因以及制定相应的政策措施产生不利的甚至错误的导向。

农村土地流转制度改革是当前农业供给侧改革的重要任务。截止至2017年年末,我国农村土地流转总面积超过35%。全国农村承包地确权面积已完成10.5亿亩,约占二轮承包地面积的80%。 从农地流转去向看,流入农户面积最大, 合作社增速较快,企业流转增长较慢。农地流转引致生产方式、产业结构、投入产出等发生显著变化,即生产什么和如何生产,进而对农产品品质产生重要影响。农地流转如何影响转入户农产品品质生产决策行为?为了回答这一问题,本文构建了农地流转对转入户农产品品质决策行为影响的四维分析框架,结合浙江、广西和河南三省612户转入户样本微观数据,运用Ordered Probit模型和Probit模型,测算了农地流转对转入户农产品品质生产决策行为的影响。研究结论和观点将为深化农村土地制度改革和完善农产品质量安全政策提供参考思路和政策建议。

二、机理分析

农地流转是一项系统工程,包括权益保障、流转周期、流转渠道和流转规模等规范。我国多数农地流转进了农户,转入户的生产决策行为决定了农产品品质提升。农地流转通过转入户的权益保障、流转周期、流转途径、流转规模等行为决策影响农产品品质提升。

(一)权益保障与农产品品质提升

转入户依法取得流转农地的产权及其权能界定收益边界,即依法保障转入户权益,进而催生利益补偿机制和投资激励机制。一是利益补偿机制。转入户拥有流转农地同等条件下的优先续租权和被征收时的附着物和青苗补偿费的补偿权,催生形成利益补偿机制。二是投资激励机制。因转入户同等条件下优先续租农地,获得被征收时的地上附着物和青苗的补偿费,权益保障降低了转出户违约或被征收时的投资风险,激励转入户加强生产经营管理,改善农业生产环境和配套设施。

(二)流转周期与农产品品质提升

在农业技术革新之前,基于气候特征的农产品生产周期具有相对固定性特征。转出户通常根据气候特征和生产经验作出生产决策。转入户作出生产决策除了考虑气候特征和生产经验之外,还要考虑流转农地生产经营租期。生产经营租期较短的转入农户仅能选择生产收获周期较短的农产品,通过追求高产出低成本的粗放式生产方式来实现短期收益g短最大化。g短=f(q,p,c)=q×p-[c不×q-c可](q为农产品产量,p为农产品市场价格,c不为单位农产品生产不变成本,主要包括种子、化肥、农药、薄膜、土地租金等,c可为单位农产品可变成本,主要包括农地生态保护、农业生产设施建设等)。短期内,式中c可和p不变,实现g短最大化,主要途径是提高q和降低c不。农地流转周期较长,尽管转入农户仍将收益g长最大化作为基本原则,但收益最大化将转变为以短期收益为基础的长期收益最大化,收益函数除了产量、价格和成本等变量外,风险和品质也被纳入其中。其中,基础设施建设和农地土壤肥力提升的滞后性造成的经济收益流失风险因产权保护而得到有效化解,即c可降低或者得到补偿。转入户通过采用绿色生产方式提升农产品品质,进而打造绿色农产品或有机农产品品牌而实现长期收益最大化。p因其品质而塑造的品牌而得到提高,即p×q得到较大程度的提高,而c不 × q-c可进一步下降,g长长期收益最大化。

(三)流转渠道与农产品品质提升

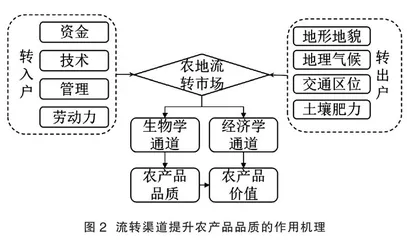

农地成功流转是流转农地的地形地貌、地理气候、土壤肥力、交通区位等自然、生态和基础设施特征与转入户资本、技术、劳动力等生产要素相互配置的结果。流转渠道有效提高市场配置效率,将农地流转市场与农业生产要素市场连为一体,形成“生物学通道”和“经济学通道”。所谓生物学通道,即在资本、技术和劳动力等生产要素综合支撑下,流转农地的自然、生态和基础设施特征转变为农产品的区域特征和品质特征。经济学通道是指流转农地的自然、生态和基础设施特征的价值通过农产品区域特征和品质特征在市场中的价格得以实现。不同的流转渠道,生物学通道效应和经济学通道效应存在较大的差异。政府流转渠道更加注重生物学通道效应,忽视经济学通道效应,进而难以持续。市场流转渠道与此相反,也难以持续。在政府引导下形成了市场流转渠道兼顾生物学通道效应和经济学通道效应,成为未来农地流转的主要渠道。

(四)流转规模与农产品品质提升

流转规模因影响农业标准化实施成本而影响农产品品质的提升。农业标准化生产要求农业生产经营主体持续改善农业生产的产地环境,落实农业生产、加工、流通环节的技术标准和农产品质量安全标准,帮助消费者减少评估和确保产品的质量特征。实现农业标准化生产的成本较高,主要包括两方面:一方面是支撑农业标准化生产的硬件设施,二是支撑农业标准化的软件设施,包括技术标准、生产经营管理等。对于转入农户,生产经营小规模的农地单位面积承担的实施标准化成本较高而使日常生产难以为继,生产经营大规模的农地单位面积承担的实施标准化的成本较低,扩大农产品利润空间,促进实施农业标准化推广和广泛应用。

三、数据来源、变量选择和模型设计

(一)数据来源

农产品品质数据依据2016年无公害农产品产地认定备案目录、第1-5批国家有机食品生产基地名录、2015年全国绿色食品原料标准化生产基地名单等整理而得。农户数据来自笔者2017年2-5月对浙江、河南和广西三省的调研资料。土地质量等级数据来自2014年国家农业部发布的《全国耕地质量等级情况公报》。自然灾害和年均降雨量数据来源于2015、2016年和2017年《浙江气象年鉴》《广西气象年鉴》和《河南气象年鉴》。

农户数据采用多阶段抽样和典型抽样相结合的方法获得。首先,在综合考虑地域分布和经济发展水平的基础上,选取了浙江、河南和广西三省作为样本省。然后,按照农业发展现状,采用分层抽样法在浙江和广西各抽取3个样本县,在河南抽取4个县(河南是人口大省);每个县按照类似的方法抽取3个乡镇,每个乡镇抽取3个样本村,共30个乡镇90村;对90个村1153农户进行访谈式问卷调查。在调查中,除了调查收集农户家庭基本信息外,特别对流转农地和农产品品质相关问题做了详细的访谈和记录。调查共收集了1108户有效样本数据,样本有效率96.09%。从其中抽取转入农地的样本农户612户作为研究对象。

(二)转入户基本特征

从表1看,转入户样本以男性为主,50-60岁的比例为62.45%,小学及小学以下文化程度的比例为80.42%;转入农地面积5亩以下的较多,所占比例为52.89%;2017年家庭年人均收入多数在5000-7000元,所占比例为40.16%。总体上看,多数转入户表现为受教育程度较低、年龄偏高、转入农地面积普遍偏小且收入水平不高等基本特征。

(三)变量选择

农产品品质为因变量。根据国家农产品标准来看,农产品分为四类:普通农产品、无公害农产品、有机农产品、绿色农产品,生产标准由低到高。根据生产标准高低,将转入户中,选择种植普通农产品的行为设为“1”,选择种植无公害农产品的行为设为“2”,选择种植有机农产品的行为设为“3”,选择种植绿色农产品的行为设为“4”。

为了进一步检验农地流转对转入户生产普通农产品、无公害农产品、绿色农产品和有机农产品决策行为的影响,设选择生产普通农产品抑或无公害农产品抑或有机农产品抑或绿色农产品的决策行为为“1”,否则为“0”。

从表2看,转入户选择生产普通农产品的比例为20.59%,无公害农产品的比例为41.83%,有机农产品的比例为24.18%,绿色农产品的比例为13.4%。

由此可以看出,生产无公害农产品的转入户较多,农产品品质总体上不容乐观。值得注意的是,生产有机农产品的转入户超过普通农产品,生产绿色农产品的转入户也有所增加。