ICT优势与农产品跨境采购

作者: 肖雯

摘 要:数字经济时代如何通过数字赋能提高产业国际竞争力是中国外贸实现稳定高质量发展的重要需求。聚焦农业数字化转型,基于中国出口CPTPP成员国样本,理论分析信息技术对贸易便利化与贸易多元成本的影响机制,并实证考察进口国信息通信技术(ICT)优势对中国农产品出口的潜在影响。基于一般均衡引力模型和2007-2017年中国对CPTPP11个成员国产业层面农产品出口面板数据,以PPML估计法研究发现,通过降低综合贸易成本尤其是非关税成本,CPTPP成员国相对中国的ICT优势显著增加了其对中国的跨境农产品采购。平均而言,各国ICT优势每增加一个标准差,则中国农产品出口额将提高3.6%,且贸易促进作用具有产业异质性、指标异质性和动态演变特征。打造标准化线上服务平台、建立农产品电子文件绿色交换通道、提高国民信息素养是推动中国农业数字化转型和培育农产品出口竞争新优势的思路。

关键词:信息通信技术优势;农产品贸易;数字化转型;CPTPP

中图分类号:F752 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2022)05-0013-09

一、引言

积极构建更高标准区域自由贸易协定是半球化趋势下中国进一步畅通国际市场实现外贸稳健发展的重要举措,也是国内营商环境市场化、制度化、国际化调整的先行参考。在全球经贸规则谈判2.0时代,数字贸易、贸易便利化、边境内措施将是各国积极磋商的重要议题(张茉楠,2020),全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、数字经济伙伴关系协定(DEPA)是亚太地区涉及新规则的三大代表性方案。“十四五”时期是我国数字经济发展的重要战略期,依托国内产业结构范围经济和信息通信基础设施普及的双重优势,中国正积极参与区域数字贸易新规则的协商与构建,努力提升数字赋能产业的国际竞争力。

以5G网络、物联网、大数据、区块链等为标志的新一代信息通信技术变革有效推动了产业生产端与消费端数字化转型(丁志帆,2020)。根据中国信息通信研究院《全球数字经济白皮书》,2020年全球一二三产业数字经济渗透率逐次提高,其中高收入、中高收入、中低收入国家农业数字经济占比分别为12.5%、7.9%,3.3%。农业数字化转型既是全球数字经济的重要拓展空间,也是发展中国家保持南北产业内贸易比较优势的客观要求。跨境农产品数字采购是农产品消费端数字化转型的潜在方向,依托网络交易平台、智能合约、电子支付和无纸化通关等便利化措施,信息通信技术优势将是推动区域农产品贸易增长的新动能。

学界对中国农产品出口比较优势来源的分析是多角度的。基于需求端视角,学者充分讨论了进口国人口规模、人均收入、经济开放、金融开放的出口拉力效应(孙立芳、陈昭,2018;杨月元、黄智铭,2019;陈恭军,2021;孙致陆等,2021;夏文豪、张溢卓,2021)。基于供给端视角,学者细致考察了劳动生产率、土地资源禀赋、制度质量、政治稳定性的出口推力效应(耿献辉等,2014;印永龙、佘晓玉,2015;谢汶莉、李强,2015;李文霞、杨逢珉,2019;宋雯彦等,2021)。基于贸易摩擦视角,学者严谨分析了非关税贸易壁垒、文化差异、绿色贸易壁垒、双边关系、临时贸易限制措施对双边农产品贸易的显著影响(宫同瑶等,2012;方慧、赵甜,2018;孙红雨、佟光霁,2019;王学君等,2021;朱晶等,2021)。

现有研究对中国农产品出口竞争优势的分析是比较完善的,但对信息技术优势与农产品贸易关联的关注度有待拓展。以中国申请加入CPTPP为契机,分析现有协议成员国信息通信技术优势对中国农产品出口的潜在作用,以期为中国农业数字化赋能与产业数字化转型提供有益参考。本文的可能边际贡献有:一是基于贸易便利化视角,探讨信息技术优势对农产品跨境消费的优化机制与促进效应,拓展我国农产品贸易的新竞争优势来源。二是聚焦亚太地区贸易伙伴,探讨中国与CPTPP11个成员国农产品贸易数字化转型的合作空间,为建立更紧密更开放的亚太数字经济自由贸易协议提供实证支持。三是基于产业层面贸易数据,识别信息通信技术优势对不同类别农产品跨境采购的异质性效应,为从数字经济时代全面提高中国农产品贸易竞争力提供行业思考。

二、文献综述与理论假说

根据Wilson et al.(2005)和世界经济论坛年度贸易促进报告,贸易便利化包括市场准入、商业运营环境、边境管理、基础设施、电子商务五个维度。区域自由贸易协定通常设立海关管理、电子商务等章节条款协调货物服务通关程序标准化和贸易法规透明化,以综合降低区域内诸边贸易成本。刘宏曼、王梦醒(2018)发现贸易便利化各项指标显著降低了中国1995—2015年出口“一带一路”沿线国家农产品贸易成本。李谷成等(2020)指出2011—2018年中国出口“一带一路”经济体农产品技术复杂度与东道国贸易便利化水平存在显著正向关联。更进一步地,董立、高奇正(2020)拓展研究发现进口国和出口国贸易便利化措施均显著促进双边农业贸易额增长,且贸易便利化具有邻国正向辐射效应。覃朝晖等(2021)发现中国现有7省自贸区将农业开放尤其是检验检疫和农业投资作为特色建设,这些便利化措施整体上推动了中国农产品进出口,但存在东中西部区域异质性。

综述发现,伙伴国境内的信息通信技术优势可从五个方面综合提高本国贸易便利化水平,整体降低农产品跨境采购成本,显著促进中国对CPTPP国家农产品出口增长。其一,基于B2B或B2C线上跨境采购平台,高速安全的信息通信交换技术提高了供求双方搜索效率和市场透明度,降低信息搜寻成本。其二,基于区块链智能合约通信技术,消费端可实现订单物流实时追踪,提高供应链可追溯性和原产地规则的可信度,降低贸易追踪成本与验证成本(Goldfarb & Tucker,2019;盛斌、高疆,2021)。其三,基于物联网和数字化智能仓库,运输端显著提高了物流效率,有效减少农产品配送时间与运输成本(白永秀、宋丽婷,2021;黎峰,2021)。其四,基于跨境电子单证等无纸化贸易数据交换,信息通信技术的互联互通提高了各国海关查验和监管效率。其五,基于移动终端的快速普及和无时差接入,交易信息的公开化和透明化提高了市场竞争效率,一定程度上限制了垄断、倾销等不正当竞争行为。由此提出研究假设1。

假设1:CPTPP成员国境内的信息通信技术优势将显著增加中国对其农产品出口。

根据跨境消费端的不同,农产品进口流向可分为两类,一是以原始产成品形态直接进入当地农贸市场满足消费者的日常食物需求,二是以中间品形态进入食品加工厂经提炼、研磨、烘烤、脱水等二次生产增值后以加工品形式进入当地消费市场。基于加工需求的跨境农产品采购因其规模化持续化定量化已经形成稳定供应渠道,因此信息通信技术的进步对其采购成本的降低主要体现在物流成本和通关成本,对信息搜寻成本、追踪与验证成本和市场竞争成本的边际削减作用比较有限。不同的是,基于直接需求的跨境农产品采购因终端重品质化、多元化消费偏好而形成多批次小批量广来源的厚尾形态采购模式,信息通信技术的普及和提速对其信息搜寻成本、追踪验证成本、运输成本、通关成本和市场竞争成本均有显著节约效应。因此提出研究假设2。

假设2:进口国信息通信技术优势对终端直接消费的促进作用比工业间接消费更大。

根据国际电信联盟(ITU)数据,2011—2021年亚太地区网民规模年均增长率为7.30%,同期中国网民年均增速达7.62%;2015—2020年,中国网络带宽增速为43.04%,高于同期亚太地区平均增速近10个百分点。2021年11月工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》指出,基于现有数字通信网络硬件基础设施优势,提升数字服务供给和应用能力。中国快速提升的信息通信建设能力将逐步弥合中国与区域内各进口国的技术差异,各国信息通信技术优势对跨境农产品采购的成本节约效应随之递减。由此提出研究假设3。

假设3:随着ICT区域普及和中国数字化转型,进口国信息通信技术优势对中国农产品跨境采购的促进作用将逐渐弱化。

三、研究设计

(一)实证模型

参考崔鑫生等(2019)对贸易便利化与省际农产品贸易额的实证思路,量化CPTPP现有成员国境内信息通信技术优势对中国农产品出口的潜在影响,具体方程和回归变量如式(1),

lnexportikt = β0 + β1ididcit + β2lngdpcit + β3lndisti+ β4 borderi+ β5 ftait+β6englishit +β7exchangeit + β8opennessit + γt + γk + εikt(1)

式中,下标c,i,k,t分别表示中国c、进口国i、产业k、年份t。被解释变量为中国对CPTPP成员国产业层面农产品出口额,核心解释变量idid表示进口国相对于中国的信息通信技术优势,系数β1若为正,则表明假设1得到支持。控制变量包括经典变量和制度变量两部分,前者包括两国经济规模乘积(gdp)、两国地理空间距离(dist)、是否陆上边境接壤(border),后者包括两国是否使用相同语言(english)、是否与中国签署自由贸易协定(fta)、两国汇率(exchange)以及进口国贸易开放度(openness,以进出口贸易额占GDP比重表示)。为缓解遗漏变量和多边阻力造成的内生性回归偏误,式(1)采用年份和产业双向固定效应(γt、γk)。为控制零贸易值和异方差对系数估计有效性的干扰(Santos Silva & Tenreyro,2006),选用泊松伪最大似然估计法。

(二)指标构建与描述

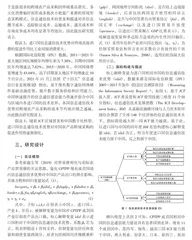

核心解释变量为进口国相对中国的信息通信技术优势(idid),数据来源是国际电信联盟(ITU)2007—2017年发布《信息社会测算报告》(Measuring the Information Society Report)①。如图1,基于ICT接入度、ICT普及度和ICT使用技能三维度11个细分指标,信息通信技术发展指数(The ICT Development Index,IDI)从基础设施硬环境与人力资本软环境综合测算了全球148个经济体的信息通信技术水平,指标取值越大则一国ICT能力越强。基于此,以进口国与中国的同年度IDI差值构建核心解释变量idid,若idid为正,则当年度进口国信息通信技术能力强于中国,反之则弱于中国。

横向维度上从图2可知,CPTPP成员国相对中国的信息通信能力建设具有显著国别差异。现有11个成员国中,墨西哥、秘鲁、越南三国ICT能力弱于中国,澳大利亚、加拿大、日本、新西兰、新加坡的ICT能力显著强于中国,文莱、智利、马来西亚ICT能力具有微弱优势。比较2017年与2007年可知,除智利和马来西亚外,中国与各国ICT建设差距逐渐缩小,既有相对优势继续保持。纵向维度上从图3可知,2007-2017年CPTPP成员国ICT平均建设能力优于中国,同时中国与11个进口国的ICT建设能力均逐年提高,且中国提升速度大于区域平均水平,各进口国相对中国的ICT优势自2010年起逐年削弱。

回归方程的被解释变量为中国与各国产业层面农产品出口额,参考方慧、赵甜(2018)选取HS编码第1-24章作为农产品,并将其分为四大类,第一类为活动物和动物产品(第1-5章),第二类为植物产品(第6-14章),第三类为动植物油脂类产品(第15章),第四类为食品酒饮制品(第16-24章)。此外,还将四大分产业贸易额加总至国家层面,以期宏观考察农业整体出口与IDI优势的关联。数据来源是联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)。

控制变量的数据来源包括世界银行WDI数据库、法国国际经济研究所CEPII gravity数据库、中国自由贸易区服务网、联合国贸易和发展会议、百度地图。经过整理,全样本为2007-2017年中国与CPTPP11国农产品产业层面出口面板数据,主要变量的描述性统计结果如表1。

四、回归结果分析

(一)基准回归

根据方程(1)通过PPML估计法测算的CPTPP成员国ICT优势对中国农产品出口的实证结果如表2,其中列(1)-(3)为产业层面农产品出口,(4)(5)为国家层面农产品出口。列(1)为基础引力模型下未加控制变量的结果,列(2)(4)分别为产业层面和国家层面全变量回归结果。同时本文也对全样本进行最小二乘回归,结果如列(3)(5),和OLS相比,PPML回归系数符号一致,系数绝对值偏小但系数标准误更小,基于系数有效性和无偏性选择,以PPML为基准回归。