中国超特大城市治理数字化转型的应用场景建设:问题面向、技术应用与绩效改进

作者: 吴建南 马太平 张阿城

摘要:城市治理数字化转型成效的“最有感”体现,关键在于亮点应用场景的打造和创新。本文利用《中国城市治理数字化转型应用场景建设蓝皮书》103个案例进行内容分析,揭示超特大城市治理数字化转型应用场景建设的问题面向、技术应用与绩效改进。研究发现:应用场景建设解决的现实问题包括“高效办成一件事”和“高效处置一件事”,智慧政务、智能交通、智慧社区与智慧城管是主要领域,智慧环保、智慧安防相对较少。政企协同是应用场景建设中广泛采取的合作方式,市民合供和智库参与的重要性在逐步提升;客观技术类型呈现多样化应用趋势,聚焦在人工智能、物联感知监测技术;技术应用方式覆盖基础设施层、功能层和应用层,侧重于发挥不同技术组合效应为城市治理问题提供综合性解决方案。现有案例中的应用场景从经济性、效率性、效果性和公平性维度实现了绩效改进。本文将城市治理数字化转型由宏观建设内容探讨拓展至微观应用场景分析,为超特大城市建设高绩效数字化转型应用场景提供启示。

关键词:城市治理;数字化转型;应用场景;技术应用;文本分析

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0004-015

一、引言

伴随大数据、区块链和人工智能等数字技术的深入发展和应用,数字化转型成为数字时代城市建设与发展的重要趋势,(顾丽梅、李欢欢:《我国城市数字化转型的三种典型模式之比较——以上海、深圳和成都为例》,《公共管理学报》,2023年第4期。)不仅对城市经济、生活领域产生巨大影响,而且正在催生城市治理发生深刻变化。(Przeybilovicz E., Cunha M. A., “Governing in the Digital Age: The Emergence of Dynamic Smart Urban Governance Modes”, Government Information Quarterly, Vol.41, no.1(March 2024), DDI:10.1016/j.giq.2023.)城市治理数字化转型是由数字技术驱动的城市治理模式与实体形态结构性转变的过程,(郑磊:《城市数字化转型的内容、路径与方向》,《探索与争鸣》,2021年第4期。)对于落实数字中国战略具有显著推动效应。2023年2月,中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,指出“以数字化驱动生产生活和治理方式变革”。2024年7月,党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,提出“推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系”。应用场景作为数字治理的基本单位,(方洁:《化入场景的治理:城市、数字化与立法》,《浙江学刊》,2023年第5期。)是在社会治理、民生服务等重点领域聚焦特定问题提供智能化解决方案,(孟天广:《数字治理生态:数字政府的理论迭代与模型演化》,《政治学研究》,2022年第5期。)针对性地高效回应市民诉求。打造亮点场景是超特大城市治理数字化转型成效的“最有感”体现,国家层面高度重视数字化转型的应用场景建设。2024年5月,国家发展改革委等四部门联合出台《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》,强调“全面支撑赋能城市数字化转型场景建设与发展”“探索利用数字技术创新应用场景”。鉴于此,本文提出以下研究问题:中国超特大城市治理数字化转型有哪些应用场景?城市治理数字化转型应用场景旨在解决什么现实问题、技术应用有何特征、建设绩效又如何?

既有研究从多个视角对中国城市治理数字化转型展开了探讨。一方面,基于理论视角探究城市治理数字化转型治理挑战、内在机理和优化路径。邱倩等从超大城市的治理挑战出发,认为规模超大与治理资源不足、异质性强与治理方式粗放、问题复杂性与治理碎片化之间的张力是城市治理数字化转型的逻辑起点;(邱倩、张继颖、初程程:《超大城市治理数字化转型:逻辑、进路与优化》,《北京行政学院学报》,2023年第6期。)李文钊基于界面治理理论,提出服务化、情感化、数据化和智能化是城市治理数字化转型一体化治理界面构建的内在机理;(李文钊:《双层嵌套治理界面建构:城市治理数字化转型的方向与路径》,《电子政务》,2020年第7期。)陈水生认为城市治理数字化转型的构建路径包括全功能集成、全网络融合、全周期管理和全要素连接。(陈水生:《城市治理数字化转型:动因、内涵与路径》,《理论与改革》,2022年第1期。)另一方面,基于实证思路选取案例分析城市治理数字化转型的演化阶段、机制和模式等。吴建南等从“创新-理念”框架出发,对上海城市治理数字化转型进行了单案例研究,发现演化过程覆盖了“新技术体系”“新政府形态”“新治理模式”三个阶段;(吴建南、陈子韬、李哲、张阿城:《基于“创新-理念”框架的城市治理数字化转型——以上海市为例》,《治理研究》,2021年第6期。)翁士洪从技术与制度的交互视角,研究了上海市城市运行“一网统管”平台,认为技术驱动与科层统合的交互影响机制包括虚实互映、感行合一、双轨合力和人机融合;(翁士洪:《技术驱动与科层统合:城市治理数字化转型的交互机制》,《中国行政管理》,2023年第6期。)李欢欢基于技术、组织和环境(TOE)理论,对上海、北京、杭州的城市治理数字化转型模式差异进行了多案例研究,发现上海是政府主导下的技术性变革模式,北京是治理机制创新的制度性变革模式,杭州是政企合作推动下的技术性变革模式。(李欢欢:《城市治理数字化转型何以可能?——基于多案例分析》,《西安交通大学学报》(社会科学版),2024年第2期。)

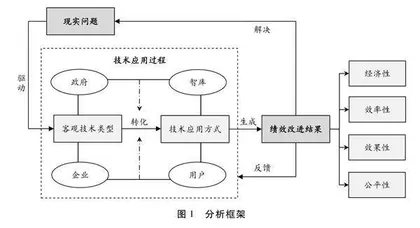

然而,上述研究还存在进一步扩展的空间:在研究内容上,既有研究多聚焦于宏观层面城市治理数字化转型路径、演化和模式等议题的探讨,对于微观层面的数字化转型应用场景关注不足,尤其是缺乏从一个系统的理论框架对应用场景加以刻画;在研究方法上,既有研究局限于理论探讨、个案分析,未见针对数字化转型应用场景大量案例的深入描绘,难以得出反映中国超特大城市治理数字化转型应用场景建设整体状况的基本结论。鉴于此,本文构建“问题面向-技术应用-绩效改进”分析框架,选取中国超特大城市治理数字化转型的103个应用场景进行文本分析,揭示应用场景建设面向的现实问题、技术应用的特征和建设绩效状况。本研究将城市治理数字化转型由宏观建设内容探讨拓展至微观应用场景分析,为分析城市治理数字化转型应用场景建设提供了基本方法论,弥合了技术执行框架在数字化转型情境下的解释力局限,并为超特大城市实现高效能数字化转型的场景选择提供启示。

二、理论构建

已有研究关于数字化转型的内涵围绕私人和公共部门视角展开。就私人部门而言,数字化转型是数字技术与企业战略的深度融合,对产业组织形式、企业组织结构与公司治理模式产生颠覆性影响,(李思飞、李鑫、王赛、佟岩:《家族企业代际传承与数字化转型:激励还是抑制?》,《管理世界》,2023年第6期。)其特点是应用数字技术实现显著的业务改进。(Piccinini E.,Gregory R.W.,Kolbe L.M.,Changes in the Producer-Consumer Relationship-Towards Digital Transformation, Wirtschaftsinformatik, 2015.)就公共部门而言,数字化转型是指政府运用新兴技术提升政府决策、管理和服务能力,优化公共资源配置效率,不断化解复杂系统不确定性的过程,(谭海波、郜颍颍:《政府数字化转型:本质、逻辑与进路》,《学术月刊》,2024年第7期。)数字化转型不仅包括数字技术嵌入政府科层制内部所带来的内部结构再造、业务流程重塑和服务方式变革,还包括新治理模式所引发的政府-社会关系、政府-市场关系的变革。(孟天广:《政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动》,《治理研究》,2021年第1期。)Mergel等认为数字化转型是对政府的核心流程和服务进行全面重塑,其发展经历了从模拟到数字再到全面审视政策、现有流程和用户需求的转变过程,最终实现现有服务的优化和新数字服务创建。(Mergel I., Edelmann N., and Haug N., “Defining Digital Transformation: Results from Expert Interview”, Government Information Quarterly, Vol.36, no.4(October 2019), pp.1-16.)从上述内涵来看,数字化转型包含“数字化”与“转型”两个要素,其中“数字化”强调数字技术应用,(Vial G., “Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol.28, no.2(June 2019), pp.118-144.)“转型”突出绩效改进,通过数字化重塑原有形态,实现经济性、效率性、效果性和公平性目标。鉴于此,本文将数字化转型定义为多元主体应用数字技术改进组织绩效的过程。

Fountain于2001年提出技术执行框架(Technology Enactment Framework,TEF),认为公共部门的技术执行受到组织形态和制度安排的影响,该框架包括客观技术(Objective IT)、组织形态(Organizational Forms)、制度安排(Institutional Arrangements)、被执行的技术(Enacted Technology)和结果(Outcome)五个组件。(Fountain J. E., Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change, Washington: Brookings Institution Press, 2001, p. 11.)技术执行框架区分了客观技术和被执行的技术,在感知、设计、实施和使用客观技术过程中将其转变为被执行的技术,从而产生技术执行结果。④数字化转型本身属于数字技术在组织中的应用过程,技术执行框架被广泛地认为是研究数字化转型的有价值的解释框架。(Zhao F., Naidu S., Singh G., et al., “An Empirical Study of E-Government Diffusion in Fiji: a Holistic and Integrative Approach”, Public Management Review, Vol.20, no.10(October 2018), pp.1490-1512.)(Cordella A., Iannacci F., “Information Systems in the Public Sector: The E-Government Enactment framework”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol.19, no.1(March 2010), pp.52-66.)例如,李哲、权一章和吴建南基于技术执行框架,并整合合供理论用于丰富技术被执行的过程,构建了社区治理数字化转型的整合性框架,探究社区治理数字化转型的结果因何不同。(李哲、权一章、吴建南:《社区治理数字化转型结果因何不同?——一个整合性分析框架》,《城市发展研究》,2024年第8期。)Gong等在技术执行框架基础上,引入Leavitt提出的钻石框架用于扩展影响技术应用的组织内部要素,构建了政府数字化转型的概念模型,分析政府如何创造灵活性以实现数字化转型。(Gong Y., Yang J., Shi X., “Towards a Comprehensive Understanding of Digital Transformation in Government: Analysis of Flexibility and Enterprise Architecture”, Government Information Quarterly, Vol.37, no.3(July 2020), DOI:10.1016/j.giq.2020.101487.)上述研究并未直接应用技术执行框架,而是基于具体研究情境对技术执行框架进行调整以弥合其解释力局限。正如Bretschneider认为,技术执行框架高度抽象和一般化,这使得它很难直接作为预测工具进行使用。(Bretschneider S., “Information Technology, E-Government and Institutional Change”, Public Administration Review, Vol.63, no.6(December 2003), pp. 738-741.)